市井紅塵有真趣

劉華

上海有很多得到了妥善保護的知名城市文化遺產(chǎn),但也有很多不那么著名、不那么重要的城市遺產(chǎn),它們大多與家長里短、市井紅塵生活糾結(jié)在一起。

在我們生活的這個變化迅猛的大都市,許多非著名城市歷史文化遺產(chǎn)實際上正徘徊于消失與存在的邊緣。城市是屬于歷史的,也是屬于未來的,筆者并不認為任何的城市遺產(chǎn)都必須要在原址原封不動地保存,有些也許是注定要消失和改變的。在保護歷史文化遺跡和當下民眾訴求以及為未來負責之間,很多時候我們確實很難權(quán)衡利弊得失。但有一點是肯定的,當它們消失的時候,曾經(jīng)關(guān)注過、在其中生活過的人們大概總會有些悵惘的情緒浮上心頭。不管怎樣,我們總該為它們的存在留下點痕跡。

老宅“紙片樓”就在上海市寧波路390號,2013年曾經(jīng)躥紅網(wǎng)絡(luò)。它其實是一幢帶有三角的多邊形建筑,“紙片樓”的“尖角”后方緊貼著一條名為石潭弄的弄堂。繞到建筑后方就會發(fā)現(xiàn),其實薄如紙片的立面只是假象,在“紙片樓”的后方可以看到,整幢樓隨著石潭弄的延伸逐漸變得越來越寬,在石潭弄和寧波路上各有一扇門供居民出入。“紙片”形狀僅僅是一種視線錯覺,整幢樓三角形的格局使得它在某個角度看起來薄得仿佛一張紙。這棟樓在筆者估計應該是民國時期建造的,民國建筑在上海很多很多,“紙片樓”的獨特建筑形狀讓它在網(wǎng)絡(luò)時代出了一回風頭。

“紙片樓”所在的石潭弄也是一個有趣的窄弄堂。石潭弄,曾名直隸路,曾經(jīng)是聞名上海的木器家具業(yè)一條街。20世紀20年代初,這一帶有不少木器店,最初主要制作寧式木器家具,以后逐漸經(jīng)營上海本地白木中式木器。1945年到1949年生意最興旺時期,石潭弄一帶有張萬利、蔡永興、殷合興等木器家具店鋪40余家,弄口的上海家具店一直開設(shè)到20世紀末。南京路步行街的游人幾乎很少注意到這條小弄堂,更不要說弄堂口內(nèi)里一點的虹廟了。虹廟也叫保安司徒廟,約有500多年歷史。虹廟地處鬧市,所以前來燒香拜佛的善男信女一天到晚絡(luò)繹不絕。清光緒年間,曾有詩描述說:“司徒廟小競燒香,因列洋場極鬧場。”現(xiàn)在廟口左邊的紅墻依然被香火熏染得“黑中透紅”。隨便提一筆,滬劇《庵堂相會》講述清乾隆年間青年寒士陳宰庭和鄉(xiāng)紳千金金秀英在一座道教廟宇中燒香偶遇,彼此一見鐘情。好事多磨,經(jīng)歷波折,最后有情人終成眷屬,喜結(jié)良緣。故事始發(fā)地的廟宇,就是虹廟。

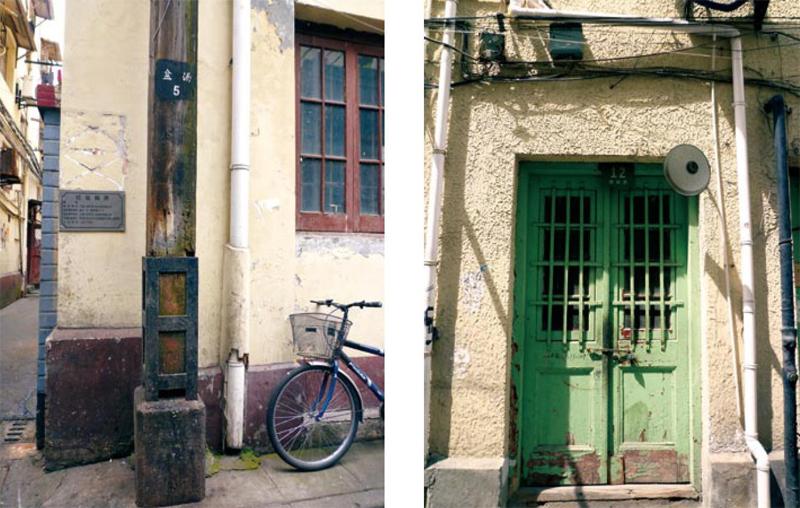

盆湯弄是一條與南京東路平行的小弄堂,在福建中路和山西南路之間。此地原是上海公共浴室文化的發(fā)祥地,“盆湯”二字便是佐證。舊時的澡堂沒有沖淋設(shè)備,洗澡時用一種腰圓形的木盆裝上熱水,就叫盆湯。自上海開埠后,一家家浴室聚集于此,成了商人巨賈、平頭百姓的清爽之地。晚清文人葛元煦,撰有《滬游雜記》四卷,其中津津有味地說道,租界盆湯“以盆湯弄之暢園、紫來街之亦園為最久,星園繼之,官座陳設(shè)華麗,桌椅皆紅木嵌湖石,近增春園、怡園密房曲室,幽雅宜人,堂內(nèi)兼有剃發(fā)、剔腳等人”。有記者注意到了這個老弄堂里面老的木頭電線桿,“盆湯弄從弄口排到弄尾,6根‘電線木頭’依次矗立。每根桿上印著諸如‘盆湯1’‘盆湯2’的白色編號。電桿筆直,烏黑凝重,木筋粗糲,表面爬了些青苔”。老弄堂就在繁華的南京東路隔壁,“逼仄的弄堂,灰墻的石庫門,古舊的木電桿,與近在咫尺、霓虹閃爍的中華第一街,產(chǎn)生了一種有趣的時空交錯”。這是一條很有歷史的弄堂了,上海市歷史博物館館藏中就有一張題為“清末南京路盆湯弄口”的照片,照片左側(cè)可以看到一根方形筆直的木頭電線桿。但記者說盆湯弄的木質(zhì)電線桿是上海市區(qū)最后6根花旗松“電線木頭”是不準確的,因為不但與盆湯弄相交的石潭弄兩頭就有兩根同樣的電線木頭,華東政法大學長寧校區(qū),也即原來的圣約翰大學校園里面也有不少這樣的方形電線木頭矗立著。

盆湯弄、石潭弄,包括附近那條曾經(jīng)存在過30多家香粉店的香粉弄,都是很有歷史味道的老弄堂。它們和左近的南京路混搭在一起,散發(fā)著一種很獨特的歷史、現(xiàn)實互相映照的趣味。筆者在附近幾個弄堂尋訪時,也遇到了一些拿著相機的三三兩兩游客。但這種小弄堂的消失是遲早的事,記者關(guān)于這些電線木頭報道的緣起,也是因為它們就要被替換掉,那么逼仄的弄堂,要做這樣一項作業(yè),肯定也是因為這片社區(qū)要大規(guī)模改造。這也不僅僅是政府或者資本的想法,也是這片社區(qū)居民的心中所思。筆者在盆湯弄拿著相機東拍西拍的時候,就有居民問是不是要拆遷啦,還有的問是不是想要買她的房子等等。這片弄堂社區(qū)不管將來如何改造,但現(xiàn)在它的這份獨特趣味應該被記錄下來。

浙江電影院是鄔達克在上海的早期作品之一,具有鮮明的現(xiàn)代派風格。它位于浙江中路123號,1929年11月設(shè)計,1930年9月竣工。2012年期間曾經(jīng)傳出消息要拆除,一時間網(wǎng)上、網(wǎng)下輿論嘩然。迫于壓力,開發(fā)商當時向媒體明確表示,浙江電影院將予以原地保留,重新改造后仍作為影劇院使用。但是今天看來,其實就是原計劃無限期擱置了。浙江路依然是一個擠滿人流、車流和攤販的小馬路,浙江電影院也依然是一個不溫不火的老年人電影院。因為那里有很多小的飯館,從武漢熱干面到香港絲襪奶茶都有得賣,又有賣各種干貨、水果、煮玉米、熱紅薯、烤馕等等的攤點,所以筆者經(jīng)常逛這段福州路和廣東路之間的浙江中路,雖然亂糟糟人車混行,但確實也有一種生猛的生活況味在其中。但這種狀況肯定不會無限期地延續(xù)下去,浙江電影院其實依然徘徊在存在還是消亡的懸崖邊上。筆者不是鄔達克粉絲,所以不認為所有鄔氏的作品都必須原址原樣地保留。但作為一個城市歷史博物館的從業(yè)人員,筆者認為我們需要記錄下它曾經(jīng)存在于紅塵的亂紛紛煙火氣。

城市遺產(chǎn)的存廢和保護力度,大多依賴于資本、政府、民眾的三方博弈,按以往經(jīng)驗,民眾常常處于弱勢,但由于互聯(lián)網(wǎng)輿論這個變數(shù)的強勢加入,近年來情勢發(fā)生了微妙轉(zhuǎn)變,2012年的浙江電影院案例就證明了這一點。不過浙江電影院的現(xiàn)狀也說明,對于這個變化也不需要抱過大的希望。那些大量存在于這個城市中的非著名的歷史建筑、弄堂、橋梁、電線桿、特色社區(qū)等各種形式的城市遺產(chǎn),已經(jīng)有很多在無聲無息中消失了,驚覺過來再要尋找一張清晰的照片都成為不可能的任務(wù)。紅塵紛擾,但生活的況味也大多在市井紛紜中。

筆者認為城市博物館應該為每一份有一定共同記憶沉淀的歷史文化遺產(chǎn)建立一份影像檔案,記錄下它們存在時候的形象以及和周圍居民的互動。散布在這座城市的那些徘徊在存在與消失邊緣的非著名城市遺產(chǎn)是如此眾多,作為城市歷史文化守護者的城市博物館和博物館人應該行動起來,承擔屬于自身的一份歷史文化責任。

欄目主持人:沈海晨