博物館環境中典型氧化性氣態分子污染物對銀器文物腐蝕變色影響的評價研究

周浩

摘要:博物館環境中的臭氧作為最為典型的氧化性氣態分子污染物,對文物起到氧化腐蝕的作用,嚴重影響館藏銀器文物的腐蝕變色。本文主要采用石英晶體微天平(QCM)反應性監測技術,監測電沉積金屬銀石英晶振片在不同臭氧濃度,不同溫、濕度等條件下的質量變化,結合電化學腐蝕過程和銀表面腐蝕產物分析,從而推測銀在臭氧中的初期腐蝕行為。研究結果表明,隨著臭氧濃度的增大,溫度的升高都會導致金屬銀文物材料腐蝕速度的增大,暴露時間的延長會加重金屬銀文物的腐蝕,但對其腐蝕速度影響較小。金屬銀在臭氧環境中暴露后的初期腐蝕產物主要為Ag2O。

關鍵詞:博物館環境;臭氧;銀;石英晶體微天平

引言

我國是一個文物大國,有數千家從事文物收藏與陳列工作的博物館,但由于環境污染和經濟條件的限制,文物保存的環境質量不容樂觀,許多珍貴的文物瀕臨嚴重的腐蝕和破壞。博物館室內空氣污染對文物的影響破壞已引起國內外文物保護專家的高度重視,為更好地保護祖先留給我們的極其珍貴的歷史文化遺產,有針對性地研究重點污染物對文物保存的影響機制,建立有效的監測和評價方法,對凈化和控制博物館文物保存環境,滿足文物保護的需求,具有重要的科學和應用價值。

在可以導致文物、藝術品及歷史檔案資料品質退化的環境因素中,溫度、濕度、光照、SO2、H2S、有機硫化物、NO2、PAN、O3、CO2、甲醛、顆粒物等對不同的文物具有不同程度和性質的影響。其中,氧化型氣態分子污染物是最具破壞性的因素,其形成的復合污染對文物的破壞作用更強。博物館室內環境中的氮氧化物(NOx)、臭氧(O3)等典型氧化型氣態分子污染物,可以加速金屬質文物的氧化和硫化,如O3在潮濕環境中可延長在文物表面的停留時間,導致金屬文物的氧化腐蝕,尤其可造成鐵器的毀滅,也可使銀器表面生成氧化銀而變暗;同時也影響有機質地文物的顏料和染料褪色并可能破壞纖維素等結構,其危害已經受到文物保護研究者的廣泛關注。但由于尚未建立系統的評價方法且缺少定量的規律性研究的數據,目前博物館環境中的氧化型氣態分子污染物的研究,多屬污染物監測和定性分析,無法滿足博物館環境管理的要求。

近年來,文物保護工作者開始關注博物館室內大氣環境中含有的典型氧化性氣態分子污染物(臭氧)對文物的影響。博物館污染物中的臭氧作為氧化劑,對文物起到氧化腐蝕的作用。它存在于含氮化合物和有機物反應中,形成許多更高腐蝕性的氣體和粒子成分。臭氧可以導致許多材料諸如錫、鎳、織物、皮革、相片、顏料、石質文物等發生降解;若形成光化學煙霧,造成的復合污染對文物的影響更為劇烈。臭氧嚴重影響銀的腐蝕,易使銀失去光澤而變黑;它還能加速硫化氫氧化為硫。對銀變色機理研究也認為,硫化物對銀的腐蝕在大氣中有氧參與下更為顯著,H2S與O3具有協同作用。銀器在高濕度環境中,加上強光和臭氧的作用,會被緩慢的氧化。

盡管有關大氣污染物對館藏銀器文物材料的影響和控制對策方面的研究成果已經有大量的報道。但這些成果主要都討論了大氣污染物對銀器文物的變色影響和抗變色防治對策,而關于臭氧單獨存在時,對銀器文物的腐蝕破壞行為及規律的研究則相對較少,給博物館環境管理和文物保護帶來困難。所以,充分了解臭氧對銀器文物的影響,對改善文物保存環境,更好的保護館藏銀器文物都具有重要的意義。

本研究主要采用石英晶體微天平(OCM)反應性監測技術,在石英晶振片上電沉積金屬銀,通過OCM在線監測它們在不同臭氧濃度、不同溫、濕度等條件下的質量變化,結合表面腐蝕產物的分析研究,推測銀在臭氧中的腐蝕形成過程,為博物館環境標準和規范確定相關的指標參數提供科學依據,最大限度地防止或減緩氧化型氣態分子污染物對館藏銀器文物的破壞。

1 實驗方法

1.1實驗儀器和試劑

石英晶體微天平;ZF-9恒電位/恒電流儀;臭氧老化試驗箱;M370掃描電化學工作站;X-ray光電子能譜儀。

硝酸銀(國藥集團化學試劑有限公司,AR)、焦亞硫酸鉀(國藥集團化學試劑有限公司,AR)、硫代硫酸鈉(國藥集團化學試劑有限公司,AR)、醋酸鈉(上海凌峰化學試劑有限公司,AR),丙酮(上海凌峰化學試劑有限公司,AR)。實驗用水為去離子水。實驗在室溫下進行((23±2)℃)。

1.2試樣的準備

實驗所采用試劑均為分析純,石英晶振片基頻為7.2MHz。使用前分別用丙酮和去離子水清洗晶振片表面,用氮氣吹干備用。

電鍍液為40g/L硝酸銀,40g/L焦亞硫酸鉀,200g/L硫代硫酸鈉和20g/L醋酸鈉,通氮除氧10min。采用恒電流法在石英晶振片表面電沉積金屬銀,實驗所用儀器為ZF-9恒電位/恒電流儀(上海正方電子電器有限公司)。恒定電流密度為1A/cm2,石英晶振片的鍍銀電極作陰極,垂直懸掛的金屬銀絲做陽極,銀陽極溶出和陰極沉積,控制電鍍時間為2min。

電鍍結束后,石英晶振片用去離子水沖洗,最后用氮氣吹干備用。

1.3QCM監測方法

實驗采用美國Princeton Applied Research公司生產的QCM922型石英晶體微天平對鍍銀石英品振片在臭氧中的表面質量變化進行監測。QCM是一種具釘壓電效應的質量檢測儀器,具有納克級的靈敏度,由沉積在石英晶片雙面上的金屬(Au或Pt等)電極及相應的振蕩回路組成。對于剛性電極表面,振動晶片諧振頻率變化(△f)與工作電極上單位面積質量(△m/A)的變化成正比,即

△f=-2.26×10-6f20△m/A (1)endprint

式中,負號表示質量增加引起諧振頻率的下降;△f是石英晶體諧振片的頻率變化(Hz);f0是測量初始時的基頻(Hz);△m是石英晶體表面的質量變化(μg);A是參與壓電諧振的晶體面積(cm2)。

1.4表面微區電化學腐蝕過程監測研究方法

本研究采用掃描開爾文探針技術對臭氧環境中金屬銀的表面形貌以及電位分布進行了測定。研究了在一定臭氧濃度環境中,金屬銀的表面微區電位分布隨著時間變化的規律。

1.5表面腐蝕產物分析方法

采用日本ULVAC PHI 5000 VersaProbe多功能的X-ray光電子能譜儀對試樣進行測試。根據腐蝕產物分析結果,結合之前OCM和微區電化學監測實驗結果,對實驗現象和腐蝕行為進行推斷。

2 結果與討論

2.1特定條件下金屬銀的腐蝕動力學

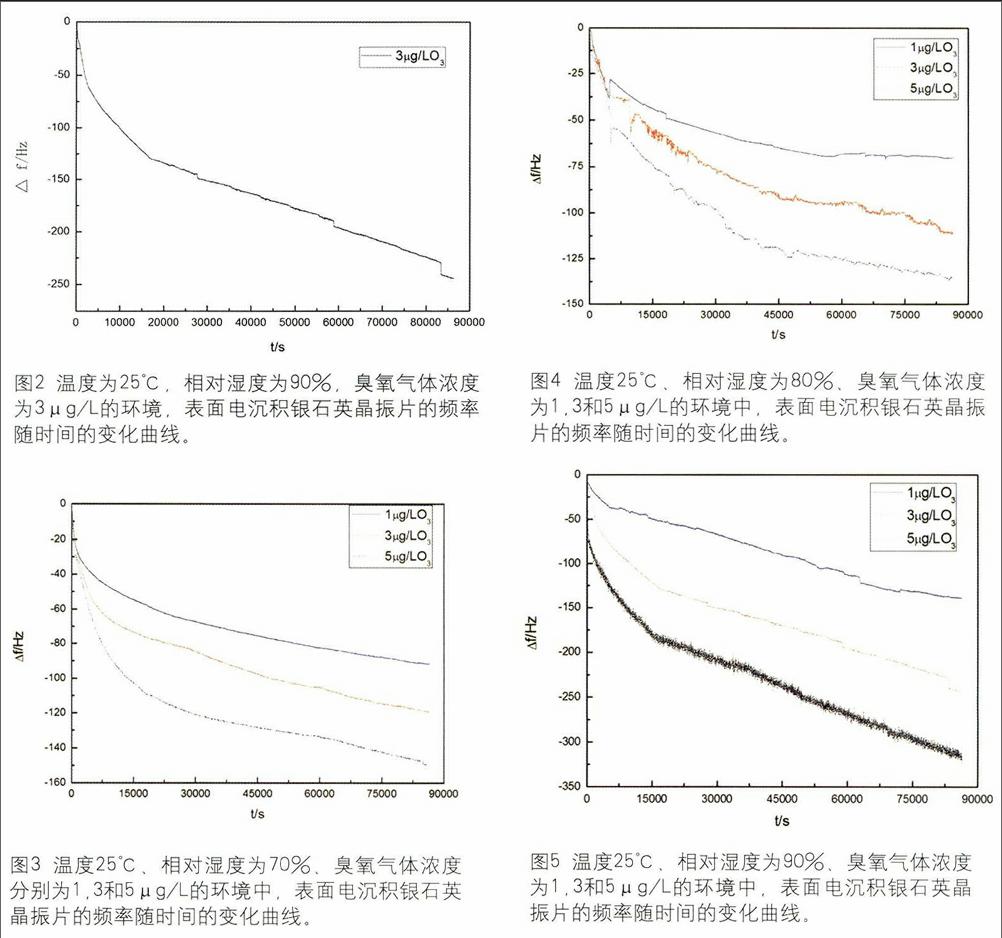

圖2是溫度為25℃,臭氧氣體濃度為3μg/L時,表面電沉積銀石英晶振片的頻率隨時間的變化曲線。由圖可以看出,隨暴露時間的延長,石英晶振片的頻率呈現不斷下降的趨勢,根據(1)式,石英晶振片的頻率變化△f與石英晶振片表面的質量變化成反比,即石英晶振片表面質量的增加引起其頻率的下降。這說明隨著暴露時間的延長,石英晶振片表面質量不斷增加,這主要是由于金屬銀與所處環境中的污染氣體發生反應,生成腐蝕產物而引起的質量增加。由此可見金屬銀與臭氧氣體發生了反應,生成了腐蝕產物。同時,由圖可以看出,在24h的腐蝕過程中,曲線斜率不斷變化,最初曲線斜率較大,即頻率下降較快,隨后曲線斜率逐漸減小,直至頻率穩定下降。最初的頻率迅速下降可能是由于石英晶振片表面迅速吸附水分子所引起的,隨著水分子吸附飽和,腐蝕過程開始穩定的進行。

因此,結合文獻中的報道可以推斷,銀在臭氧中的腐蝕首先表現為銀與臭氧分解產生的原子氧反應生成Ag2O,隨著Ag2O膜的不斷變厚,氧化膜頂層生成AgO,AgO是由Ag2O與原子氧反應生成。

2.2臭氧濃度對金屬銀的腐蝕行為影響

圖3~5是溫度25℃、相對濕度為(70%、80%、90%),臭氧氣體濃度分別為1、3和5μg/L的環境中,表面電沉積銀石英晶振片的頻率隨時間的變化曲線。

由圖3可以看出,隨暴露時間的延長,石英晶振片的頻率均不斷下降。并且曲線呈現初始頻率下降較快,隨后頻率下降減緩并趨于穩定的特征。初始頻率下降迅速,可能是由于迅速吸附水分子所致,經過一段時間后,曲線均以幾乎恒定的速度下降,表現為腐蝕速度一定。

由圖4可以看出,石英晶振片頻率變化與圖3條件下石英晶振片頻率變化具有相似的趨勢,隨暴露時間的延長,石英晶振片的頻率均呈現不斷下降的趨勢。在最初的暴露時間內,石英晶振片的頻率有一個迅速下降后又上升的過程,這可能是由于水分子吸附和脫附所致。之后石英晶振片的頻率則表現為穩定下降的趨勢,曲線斜率保持恒定,表明在所監測時間內,銀的腐蝕速度恒定。

由圖5可以看出,隨著暴露時間的延長,石英晶振片的頻率均呈現不斷下降的趨勢。曲線初始頻率下降較快,隨后頻率下降趨勢有所減緩。與圖3所示曲線變化規律基本一致。

綜合圖3~5的分析測試結果,25℃時,在不同的相對濕度下,隨著臭氧濃度的不斷增大,電沉積銀石英晶振片頻率下降不斷增大。可見臭氧濃度對銀的腐蝕影響較大。而值得注意的是,在同一臭氧濃度下,石英晶振片的頻率的下降值并沒有表現出明顯的隨著相對濕度的增大而增大。即增大相對濕度并不能加重腐蝕。一般來說,相對濕度會極大的影響金屬腐蝕的速度。但根據文獻報道,銀對相對濕度并不敏感,因此使得銀在室內外腐蝕速度相似。這主要是因為較高相對濕度會在金屬銀表面形成較厚的吸附水層,而較低相對濕度則在金屬銀表面形成薄的吸附水層,使得暴露出較大銀表面很容易受到溶解在吸附水層中原子氧的攻擊。

2.3溫度變化對金屬銀的腐蝕行為影響

將臭氧濃度相同,溫度不同時的實驗結果進行比較,作圖如下,圖6~8分別為臭氧濃度為1、3、5μg/L時,不同溫度下表面電沉積銀的石英晶振片的頻率隨時間的變化曲線。

由圖6~8可以看出,在不同溫度環境中,表面鍍銀石英晶振片的頻率下降趨勢基本一致:曲線初始頻率下降較快,隨后頻率下降趨勢趨于緩和。

當溫度不同時而由Sauerbrey方程可知,石英晶振片頻率的減小是由表面質量增大引起的,因此可得頻率下降越大,表面質量增大越多,表明了金屬銀表面生成的腐蝕產物逐漸增多,金屬銀的腐蝕程度逐漸變嚴重,因此可以認為,溫度升高會加重銀的腐蝕。

2.4暴露時間對金屬銀的腐蝕行為影響

圖9為溫度為35℃,臭氧氣體濃度為3μg/L的環境中,表面電沉積銀的石英晶振片的頻率隨時間的變化曲線。可以看出,隨時間的進行,表面電沉積銀的石英晶振片的頻率一直在下降,近似呈線形下降趨勢,由初始的7143354.2Hz下降到7143241.6Hz,72h內下降了112.6Hz。

同樣是溫度為35℃,臭氧氣體濃度為3μg/L的環境中,表面電沉積銀的石英晶振片的頻率在短時間24h內的下降值比較小,為51.2Hz,而時間延長到72h,下降值也加大,下降值上升到112.6Hz。這說明在35℃、濃度為3μg/L的臭氧環境中在短時間內對銀的腐蝕程度較輕,時間延長,對金屬銀的腐蝕程度加重。

利用Sauerbrey方程,分別計算腐蝕24h和72h的腐蝕速度,列于表1。

從表1可以看出,固定溫度為35℃、臭氧濃度為3μg//L時,若暴露時間從24h增大到72h,則表面電沉積銀的石英晶振片的腐蝕速度分別為0.392μg//(cm2·d)和0.365μg/(cm2·d),存在差別,但并不是很大;即暴露時間的延長雖然使金屬銀腐蝕程度增大,但對腐蝕速度影響不大。endprint

2.4銀在臭氧環境中表面微區電化學腐蝕研究

應用M370掃描電化學工作站研究了金屬銀在5μg/L臭氧氣體環境中表面微區電位的變化,參見圖10所示。

圖10為5μg/L臭氧環境中,腐蝕反應進行開始之后5分鐘和5小時后的表面微區電位分布情況,由圖可以看出,在不同反應時間,表面電位分布都比較均勻,說明反應過程中沒有發生明顯的局部腐蝕現象;隨著腐蝕時間的延長,電位有所正移,說明臭氧參與腐蝕反應致使表面氧化電位升高;同時隨著腐蝕時間的延長,表面電位差減小,表明試片的表面逐漸被初始腐蝕產物覆蓋,使電位分布更加均勻。

將不同時間所得的表面微區電位求取平均值,對腐蝕反應時間作圖,如圖11所示,可以看出,電位變化呈不斷升高的趨勢,但明顯分為兩個階段,開始電位為穩定過程,然后快速升高。這與銀的反應機理有關,銀表面快速吸附水層,臭氧分解產生原子氧溶于水與銀與反應生成Ag2O,隨著反應時間的進行,Ag2O膜的不斷變厚,表面被腐蝕產物覆蓋,氧化膜頂層部分Ag2O進一步被氧化生成AgO,致使表觀電位改變。

2.6銀在含臭氧環境中形成初期腐蝕產物的XPS分析

XPS是一種廣泛應用的表面分析技術,可以提供材料表面豐富的化學狀態信息。該分析技術靈敏度高、對材料表面微損、試樣制備簡單等優點以及定性強、能夠分析材料表面元素組成及元素化學價態的特點成為材料研究領域中非常重要的分析手段。

實驗采用XPS分析技術對空氣中和臭氧環境中暴露的金屬銀試片進行分析測定,確定其腐蝕產物的成分,結合前面OCM和SKP分析結果,對金屬銀材料在臭氧中的腐蝕行為進行了初步推斷。

氧化銀(Ag2O)和氧化高銀(AgO)的Ag3d電子結合能如表2所示,其中數據來源于標準XPS電子結合能對照表。

分別對空氣和臭氧環境中暴露的金屬銀試片表面腐蝕產物進行XPS分析,XPS分析結果如圖12所示,其中圖12(a)為Ag3d峰,(b)為O1s峰,(c)為C1s峰。圖12(a)中Ag3d峰的左邊峰為Ag的3d5/2峰,右邊為Ag的3d3/2峰,其中在臭氧中暴露1天后,Ag3d5/2峰的結合能與表2所列的Ag3d峰的結合能具有良好的一致性,但是由于Ag和Ag2O中Ag3d5/2峰結合能相同,因此僅憑Ag3d峰無法判斷金屬銀表面是否生成了腐蝕產物Ag2O。而在臭氧環境中暴露1天后,相對于在空氣中暴露1天而言,Ag3d5/2和Ag3d3/2的結合能均向低結合能方向移動,分別為368.215eV和374.215eV。當金屬銀氧化態化合物逐漸增加時,便會出現圖中所示的Ag3d結合能向低能量方向移動的化學位移。因此可知金屬銀表面不斷生成銀的氧化物。再根據表2中Ag2O中Ag3d5/2的結合能為368.2eV,可推測金屬銀在臭氧中暴露1天后,表面生成了腐蝕產物Ag2O。

圖12(b)為O1s峰,由圖可見,O1s的結合能由于在空氣中暴露1天的532.323eV變化到在臭氧中暴露1天的529.445eV。吸附或溶解氧的結合能為530.5~532.0eV,而Ag2O中的晶格氧的結合能為529.4eV,因此可知在空氣環境中暴露1天的金屬銀表面的氧元素不是來自于Ag2O,金屬銀表面未生成腐蝕產物Ag2O。而在臭氧環境中暴露1天的金屬銀表面的O1s的結合能為529.445eV,與Ag2O中的晶格氧的結合能為529.4eV基本一致,因此可知金屬銀表面生成了腐蝕產物Ag2O。

圖12(c)為C1s峰,由圖可見,C元素的結合能始終為284.7eV,它可能來自于XPS儀器的污染。CO2-3中C1s的結合能為288.9eV,因此推斷Ag表面沒有生成Ag2CO3。

圖13為分別在空氣和臭氧環境中暴露3天的金屬銀試片XPS結果,其中圖13(a)為Ag3d峰,(b)為O1s峰,(c)為C1s峰。同樣,圖13(a)中在臭氧環境中暴露3天后,Ag3d峰左邊3d5/2峰的結合能與表2所列的Ag3d峰的結合能具有良好的一致性,但是由于Ag和Ag2O中Ag3d5/2峰的結合能相同,因此僅憑Ag3d峰無法判斷金屬銀表面是否生成了腐蝕產物Ag2O。而在臭氧環境中暴露3天后,Ag3d5/2和Ag3d3/2的結合能均向低結合能方向移動,分別為368.178eV和374.178eV。如前所述,Ag3d結合能向低能量方向移動標志著金屬銀氧化態化合物的逐漸增加。因此可知金屬銀表面不斷生成銀的氧化物。再根據表2中Ag2O中Ag3d5/2的結合能為368.2eV,可推測金屬銀在臭氧中暴露3天后,表面生成了腐蝕產物Ag2O。并沒有生成腐蝕產物AgO。

圖13(b)為O1s峰,由圖可見O1s的結合能由531.895eV變化到529.391eV。如前面分析所述,吸附或溶解氧的結合能為530.5~532.0eV,而Ag2O中的晶格氧的結合能為529.4eV,因此可知在空氣環境中暴露3天的金屬銀表面的氧元素不是來自于Ag2O,金屬銀表面同樣也未生成腐蝕產物Ag2O。而在臭氧中暴露3天的金屬銀表面的O1s的結合能為529.391eV,與Ag2O中的晶格氧的結合能為529.4eV相一致,因此可知金屬銀表面生成了腐蝕產物Ag2O。endprint

圖13(c)為C1s峰,由圖可見C元素的結合能始終為284.7eV,它可能來自于XPS儀器的污染。CO2-3中C1s的結合能為288.9eV,因此推斷Ag表面沒有生成Ag2CO3。

根據以上實驗結果,結合文獻報道,本研究對腐蝕機理進行了初步推斷。

銀在臭氧中的腐蝕是一個受擴散限制的過程,初始階段銀腐蝕速度較快,腐蝕產物的生成不受原子氧通過氧化物膜擴散到氧化膜/金屬界面的限制,而隨著暴露時間的延長,氧化膜不斷變厚,原子氧通過氧化膜到達氧化膜/金屬界面變的困難,因而銀腐蝕產物的生成受到限制,導致銀腐蝕速度的降低,最后發展為一個穩定的腐蝕過程。

腐蝕一開始銀首先會溶解在吸附水層形成一價銀離子。

Ag(s)→Ag++e-(2)

由于臭氧具有很高的能量,所以很不穩定,在常溫、常壓下分子結構易變,很快自行分解為氧氣(O2)和單個原子氧(O),后者具有極強的氧化性。一價銀離子與臭氧分解產生的原子氧迅速發生反應生成氧化銀(Ag2O)。

2Ag++O+2e-→Ag2O (3)

起初Ag2O膜是連續的,隨著Ag2O膜的不斷變厚,由于Ag2O和Ag的摩爾體積比較大,當Ag2O膜的厚度增加時,在氧化膜內會產生很大的生長應力,導致氧化膜開裂;Ag2O膜的失效和重復不斷進行,最后Ag2O膜的生長達到一定的厚度。氧化物膜頂端Ag2O的進一步與原子氧反應生成氧化高銀(AgO),這一反應過程在熱力學上也可以進行。

Ag2O+O→2AgO (4)

在本研究的實驗條件下,不管是空氣條件還是臭氧存在的條件,銀的初期腐蝕產物為氧化銀(Ag2O),不存在氧化高銀(AgO)及其他銀的化合物,因此初期腐蝕機理為前兩個步驟的腐蝕反應。

3結論

(1)利用QCM反應性監測方法,在含臭氧氣體污染物環境中,進行了金屬銀的腐蝕加速試驗,研究了腐蝕氣體濃度、環境溫度、濕度、暴露時間等條件對金屬銀的初期大氣腐蝕行為的影響。研究結果表明:臭氧對金屬銀有很強的腐蝕破壞作用,臭氧濃度的增大,溫度的升高都會導致金屬銀文物材料腐蝕速度的增大;暴露時間的延長會加重金屬銀文物的腐蝕但對其腐蝕速度影響較小。

(2)監測了金屬銀材料在臭氧腐蝕過程中的表面微區電位變化情況。研究結果表明,金屬銀表面微區電位分布較為均勻,說明不存在明顯的局部腐蝕現象。通入臭氧以后,表面電位平均值正移,變化趨勢為先快速正移,后緩慢正移。說明臭氧參與了金屬材料的氧化反應,致使表面氧化電位升高。

(3)XPS分析結果表明,金屬銀在空氣中暴露1天和3天后,表面吸附水層中存在大量溶解和吸附的氧,金屬銀在臭氧環境中暴露1天和3天后的初期腐蝕產物主要為Ag2O。

綜上所述:通過大量的科學實驗研究表明,博物館空氣中的臭氧濃度、溫濕度、暴露時間變化對銀質文物的腐蝕均有較大影響,因此對館藏銀器文物保護而言,臭氧作為博物館環境中最為典型的氧化性氣態分子污染物在以后的博物館環境監測中應該予以極大重視。

(責任編輯:張雙敏)endprint