空間集聚、制度創新與浙江區域經濟增長研究——基于2003-2013年空間面板數據分析

劉斯敖,陳元林(浙江科技學院經濟與管理學院,浙江杭州310023)

?

空間集聚、制度創新與浙江區域經濟增長研究——基于2003-2013年空間面板數據分析

劉斯敖,陳元林

(浙江科技學院經濟與管理學院,浙江杭州310023)

摘要:空間集聚和制度創新是浙江區域經濟長期高速增長的兩大驅動因子,但進入21世紀,不同空間集聚因子和制度對浙江區域經濟增長作用呈現分化。文章通過2003-2013年間浙江空間面板數據的實證研究,發現浙江區域經濟發展之間存在顯著的空間溢出正效應,產業集聚度、企業制度、社會制度和基礎設施對浙江區域經濟增長存在積極的正效應,而產業集聚質量、人口集聚度和市場集聚度對浙江區域經濟增長存在負效應。因此,要促進浙江區域經濟增長,需要建立適度產業集聚規模和提升產業集聚質量,推動專業市場集聚創新和合理引導人口集聚,并加強區域合作、制度創新和共享空間溢出效應。

關鍵詞:空間集聚;制度創新;區域經濟增長;浙江

[DOI]10.3969/j.issn.1007-5097.2016.02.003

陳元林(1972-),男,湖北荊州人,講師,經濟學博士,研究方向:國際貿易,技術創新。

一、引言

浙江經濟是一個以產業集群與專業市場互動發展的空間集聚和以民營經濟為主的制度創新相互影響的內生演化發展過程。20世紀80年代費孝通在考察溫州過程中首先提出了“小商品、大市場”,開啟了空間集聚與浙江區域經濟增長關系的研究[1];而后,大量學者深入研究了浙江產業集聚、市場演進、城鎮化發展、制度變遷與浙江區域經濟發展之間的內生演化過程[2-8],但遺憾的是,這些研究多以定性研究為主,對浙江經濟空間集聚多持以正向評價,對空間集聚、制度創新與浙江區域經濟增長之間關系的定量研究還比較缺乏,尤其是以縣域為單位的定量研究更為缺乏。而近年來,浙江經濟發展模式開始呈現出各種弊端,如民營企業發源地溫州地區面臨過度集聚、民間金融危機、實體經濟空心化及中國人口紅利消失等系列問題,讓民營中小企業生存困難重重,從而引發人們對浙江空間集聚發展模式的再思考。

隨著空間計量經濟學的發展,空間區位對區域經濟增長的影響被引入到計量模型中來[9-11]。Martin、Ottaviano(1999)將新經濟地理模型和內生增長模型結合起來研究了空間集聚對區域經濟增長的影響[12];Baldwin、Martin(2004)通過模型分析了經濟集聚與區域經濟增長雙向互動關系[13];吳玉鳴(2007)運用An?selin模型對縣域經濟增長集聚與差異進行了空間計量分析,發現2000年中國2 030個縣域之間存在較強的空間集聚與空間依賴性,縣域經濟增長與人力資本、城市化、工業化和信息化等因素緊密相關[14];陳得文、苗建軍(2010)建立面板數據聯立方程研究了中國省域間的空間集聚與區域經濟增長的內生關系[15];汪彩君、唐根年(2011)研究了我國東部沿海地區制造業空間集聚過度與生產要素過度擁擠現象并提出適度集聚識別方法[16];方成等(2014)研究了浙江省創新產出空間相關性及其影響因素[17]。這些空間計量研究把區位因子作為重要變量引入模型,并從不同視野研究了空間集聚與區域經濟增長的關系,但忽視了制度因子對區域經濟增長的影響。空間集聚與制度創新是浙江經濟發展模式最顯著的兩大特征,雖然近年來浙江經濟發展困境引發了理論界對浙江模式的反思,但一直缺乏相應的實證計量研究。本文通過對空間集聚、制度創新代理變量與浙江縣域經濟增長之間的空間計量研究,可有效分析影響浙江區域經濟增長的關鍵因子,探索促進浙江區域經濟增長的發展對策,從而豐富浙江經濟發展理論。

浙江縣域經濟非常發達,空間集聚現象顯著,在歷年各種百強縣排名中,浙江進入百強縣總數位列前茅。本文擬在相關研究基礎上,以浙江縣、縣級市、市區為單位,文中統稱縣(市、區),以2003-2013年空間面板數據來研究空間集聚、制度創新與浙江區域經濟增長的關系。

二、浙江產業集聚分布與經濟增長現狀分析

以浙江各縣(市、區)每平方公里工業總產值密度來衡量產業空間集聚分布,利用Geoda2.1軟件畫出浙江省產業空間集聚分布四分位圖,圖1和圖2分別畫出了2003年和產業集聚分布圖①。從圖1和圖2比較中可以看出,浙江產業集聚分布密度總體格局變化不是太大,浙江經濟呈現典型的塊狀式空間分布,以杭、紹、寧為中心,集聚密度向外逐漸遞減,集聚度中等程度縣(市、區)則主要分布在浙中和沿海地區,集聚度最低的縣(市、區)主要分布在衢州、麗水地區、溫州南部地區,呈現區域不平衡發展特征。2003-2013年浙江民營經濟發源和改革前沿陣地的溫州和臺州地區,產業集聚分布密度呈下降趨勢,符合近10年來浙江溫臺地區民營經濟面臨發展瓶頸和現實困境。

圖3是浙江各縣(市、區)的2003-2013年經濟平均增長率四分位圖,其中,經濟平均增長率采取全要素生產率來衡量②。本文采用Fare等(1994)基于DEA方法基礎上構建的Malmquist指數來計算全要素生產率③。要計算全要素生產率,需要固定資本(K)和就業總人數(L)兩個重要變量。資本存量估算公式為Kit=Kit-1(1-δ)+Iit,其中,i為縣、或縣級市(區),t為年份,δ為折舊率,Iit為i縣或縣級市(區)t年的固定資本投資,并借鑒張軍(2003)方法確定δ和基年Ki0值④。L采用全社會就業總人數。

圖1 2003年浙江產業集聚分布密度四分位圖

圖2 2013年浙江產業集聚分布密度四分位圖

圖3 2003-2013年浙江產業集聚分布密度四分位圖

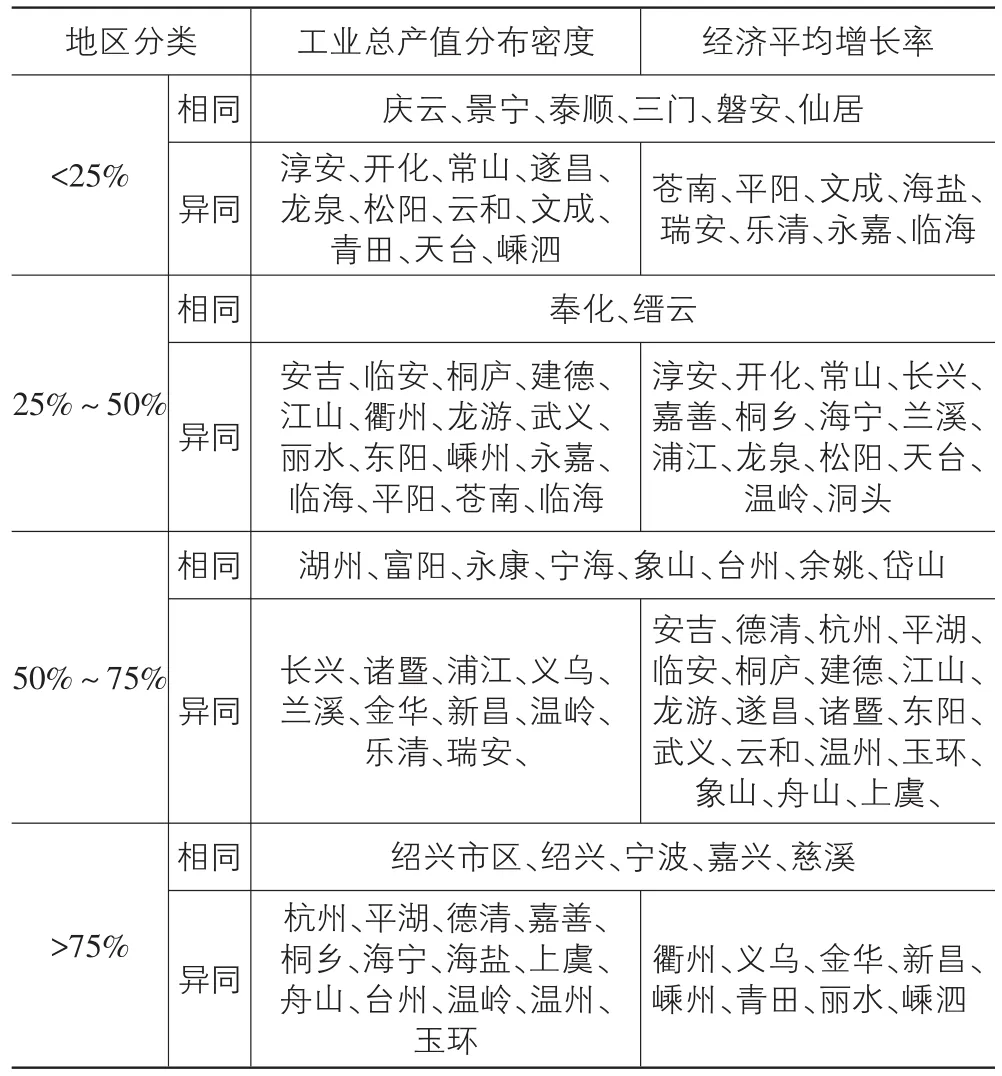

根據圖2與圖3,畫出浙江產業空間集聚與區域經濟增長異同分布表見表1所列。通過比較分析表明,浙江產業空間集聚度與經濟平均增長率的四分位圖相同分布相對較少,異同分布比例較大。總體來看,紹興市區、紹興縣、寧波、嘉興、慈溪產業高集聚度地區經濟平均增長率依舊較高,一些山區縣如慶云、景寧、泰順、磐安、仙居及沿海三門縣產業集聚度和經濟平均增長率均較低。而傳統產業高集聚度地區如溫州、臺州等產業集聚度開始下滑,經濟平均增長率更是下滑到全省后25%,如蒼南、平陽、文成、瑞安、樂清、永嘉、臨海;而一些產業中等集聚度地區經濟增長率卻呈現較高經濟平均增長率,如湖州、富陽、永康、寧海、象山、臺州、余姚、岱山。同時衢州、金華、麗水等浙江中西部地區的縣(市、區)經濟增長開始增速,如衢州、義烏、金華、新昌、嵊州、青田、麗水、嵊泗,同時產業集聚度也開始上升。圖1和圖2同時也顯示,縣域產業空間集聚分布與區域經濟增長存在顯著空間臨近效應。

表1 產業空間集聚分布與經濟平均增長率四分位圖分布異同分析

三、空間計量模型構建

(一)空間集聚衡量指標

空間集聚是一個產業集聚、人口集聚、市場集聚的過程,同時也是企業制度、社會制度空間演化和公共基礎設施完善的過程。浙江經濟空間集聚具有顯著特征,表現為:一是以傳統產業為主的塊狀經濟高度集聚;二是產業不斷轉型升級,集聚質量不斷提高;三是大量鄉鎮企業發展推動農村人口向中小城鎮集中;四是以專業市場為基礎的高度市場化發展。制度創新主要體現為:一是以民營企業為主體的企業制度創新;二是為區域發展創造優勢的社會制度創新;三是集聚體內公共基礎設施不斷完善。

(1)產業集聚度。目前,測度產業集聚方法主要有集中度、區位熵、泰勒指數、赫芬達爾指數、克魯格曼指數、EG指數等理論與方法,但是這些方法均需要較為詳細的行業和地區統計數據,在目前統計年鑒中,省市一級的統計年鑒數據獲取相對容易,具體到縣(市、區)一級中則很難搜集到齊全的行業數據。本文基于數據的可得性原則,用地區工業總產值密度來代替產業集聚度,即單位為(萬元/平方公里),其中i表示縣(市、區),t表示年份(以下同);表示產業集聚密度水平,Yit表示規模以上企業工業總產值,Sit表示土地面積。

(2)產業集聚質量。隨著產業集聚發展,外部市場壓力與內部競爭推動產業集聚體組織結構不斷進行創新發展,由最初眾多小企業集群發展形成大、中、小并存集群結構,企業規模也在不斷優化。因此,本文采取地區規模以上企業平均工業總產值來衡量產業集聚質量,即單位為(萬元/個),其中Yit表示規模以上企業工業總產值,Mit表示規模以上企業數量。

(3)人口集聚度。產業集聚的過程也是人口從農村第一產業向城市二、三產業集聚的過程,推動城鎮化發展。目前衡量城鎮化水平主要有戶籍人口和常住人口兩種,但事實上這兩種衡量方法計算出的城鎮化水平與實際都存在較大差距。考慮到第一產業人口主要居住在鄉村,二、三產業人口主要居住在城鎮,因此,本文人口集聚度為其中Peopit表示人口集聚度水平,分別表示第二、第三產業就業人口,Pit表示就業總人口。

(4)市場集聚度。浙江是制造業大省,也是市場大省,在全省各縣市分布了許多在全球、全國都有影響力的專業市場,如義烏中國小商品城、紹興中國輕紡城、永康五金城、海寧皮革市場等,這些專業市場發展與產業集群多呈良性互動發展,并對周邊地區有很強的輻射作用。這些專業市場,既有專門從事生產資料類批發零售的,也有從事生活資料批發零售的。但是,目前統計年鑒中并沒有每一個縣(市、區)的專業市場銷售額,本文采取限額以上批發、零售貿易業商品銷售總額除以地區總人口來衡量市場集聚度水平,即Markit=Saleit/PPit,其中Markit表示市場集聚度水平,單位為(萬元/人),Saleit表示限額以上批發、零售貿易業商品銷售總額,PPit表示地區總人口。

(5)企業制度。與珠三角、蘇州等地區以外資、臺資集聚為主不同,浙江經濟空間集聚主要是中小民營企業的集聚,大多基于區域內部誕生與集聚發展起來的,空間集聚的知識溢出內生演化出了更多的中小民營企業。相對國有企業和外資企業,浙江民營企業產權制度更為清晰,企業管理更為市場化。因此,本文用規模以上民營企業總產值占所有規模以上企業總產值之比來衡量企業制度,即EnStit=Ymit/Yit,其中EnStit表示企業制度水平,Ymit表示規模以上民營企業工業總產值,Yit表示所有規模以上工業總產值。

(6)社會制度。諾斯指出,制度創新是國家或區域經濟增長的重要源泉,浙江正是依靠制度創新優勢從一個資源小省發展成為經濟大省。在稅收征收體系與會計制度體系不完善的情況下,稅負水平與企業結構、性質、規模等相關,也與地方政府對社會經濟的管理理念與制度有很大關系。在20世紀80、90年代,浙江中小民營企業偷稅、漏稅現象非常普遍,許多地方政府對之持以放水養魚的放任態度,但卻給企業原始資本積累與提高市場競爭力創造了條件。同時,為了政績和提高GDP,許多地方政府在招商引資中往往會許諾各種稅收優惠措施,并積極創造經濟發展條件。但隨著經濟發展,政府開始從稅收優惠轉向創造公平、公正和規范的經濟發展環境。因此,用稅負比來衡量浙江各縣(市、區)的社會制度,具有較好合理性。因此,本文選取地區財政總收入與地區GDP之比來衡量社會制度,即SOSYit=Taxit/GDPit,其中SOSYit表示社會制度水平,Taxit表示地區財政總收入,GDPit表示國內生產總值。

(7)基礎設施。空間集聚優勢之一在于企業可以共享集聚區內公共基礎設施,如水電設施、道路、共用廢氣、廢水、廢物等處理設施、科研院所、公共創新平臺等。但是,要量化每個縣(市、區)的基礎設施水平,一般采用區域內公路密度或人均郵電消費量。本文采用各縣域內的高速公路密度來衡量基礎設施水平,即Infrit=Roadit/Sit,其中Infrit表示基礎設施水平,單位為(公里/平方公里),Roadit表示高速公路長度,Sit表示土地面積。

(二)空間計量模型

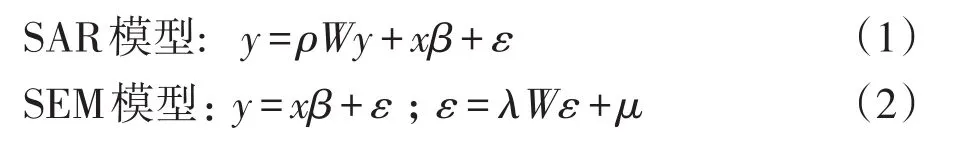

傳統的橫截面數據和面板數據模型處理方法中,常常假設不同地區之間的樣本觀測值存在空間同質性與獨立性,忽略不同區域之間的相互作用與空間結構差異性。Anselin(1988)建立的空間滯后模型(SAR)和空間誤差模型(SEM)通過引入空間權重矩陣,將不同地區之間的空間相互關系引入到模型中,有效地將地理因素引入到經濟計量模型分析中,為空間集聚與區域經濟增長之間關系分析提供強有力的方法。其基本模型為:

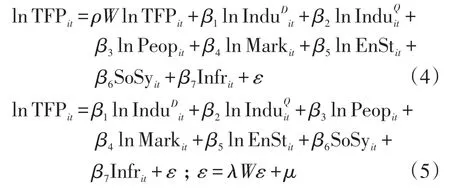

其中,y為因變量;x為n×k的自變量矩陣;W 為n×n階空間權重矩陣,是n個區域之間的相互關系網絡結構矩陣,本文采取鄰接即0-1原則;ρ為空間自回歸系數,用以衡量相鄰區域之間的影響程度;ε為隨機誤差項向量,SEM的空間依賴作用存在于擾動誤差項之中;λ為空間誤差系數,反映了樣本觀察值之間空間依賴作用;μ為隨機誤差項。在空間計量模型中,自變量之間具有較強的內生性,采用OLS對模型進行估計,系數估計值會有偏或無效,Anselin采用了極大似然法來估計空間滯后模型(SAR)和空間誤差模型(SEM)。

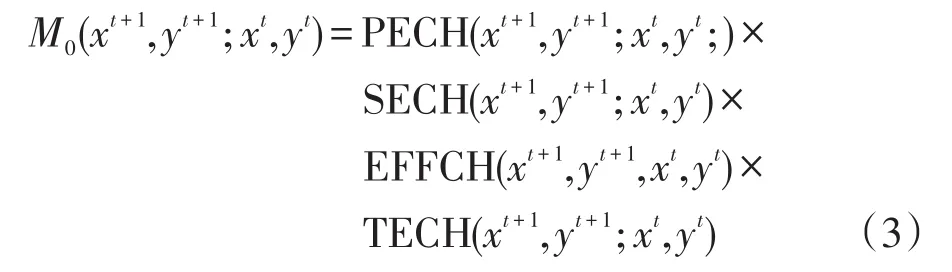

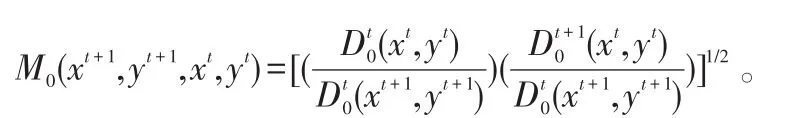

全要素生產率(TFP)是扣除物質資本與勞動增長所帶來的生產率增長之外的增長,是衡量區域經濟增長的重要指標,也是衡量區域經濟增長質量的重要指標。本文采用Malmquist指數計算的全要素生產率來衡量區域經濟增長,而Malmquist指數可以分解為:

即TFP=PECH×SECH×EFFCH×TECH。其中,TFP表示全要素生產率;PECH是純技術效率變化指數;SECH為規模效率變化指數;EFFCH為技術效率指數;TECH為技術進步指數。

根據空間計量基本模型,本文構建空間集聚與浙江區域經濟增長分析的空間面板數據模型,其Sar-Panel和Sem-Panel模型分別為:

本文實證數據以縣(市、區)為單位,以2003-2013年為時間跨度,數據來源于歷年浙江統計年鑒,個別缺失數據來自相應的縣級統計年鑒,相應指標都經過物價指數平滑處理。

四、結果分析

(一)模型選擇

判斷空間依賴性的重要依據是空間相關指數Moran I指數和基于極大似然估計方法的Wald、LR和LM統計量檢驗。對于空間面板數據模型,在確定具有空間依賴性后,需要判斷其合理空間計量模型,其主要標準是:如果LMLAG比LMERR在統計上更為顯著,那么恰當模型是空間滯后模型(SAR);反之,如果LMERR比LMLAG在統計上更為顯著,那么恰當模型是空間誤差模型(SEM)。

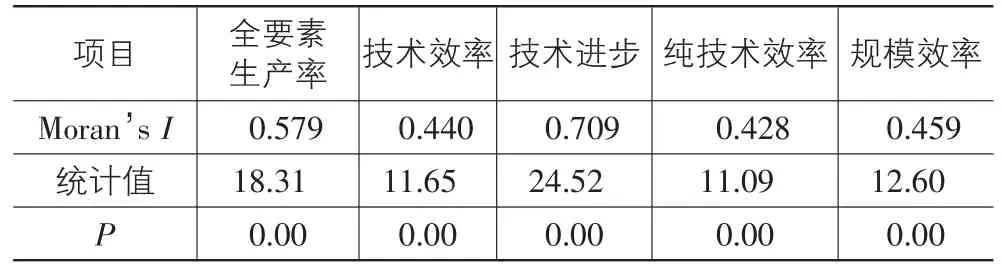

首先運用Moran檢驗方法進行空間相關性檢驗,檢驗結果見表2所列,五種模型的Moran’s I指數均為正值,并通過了1%水平的顯著性檢驗,表明具有顯著的空間依賴性。

表2 空間相關性檢驗

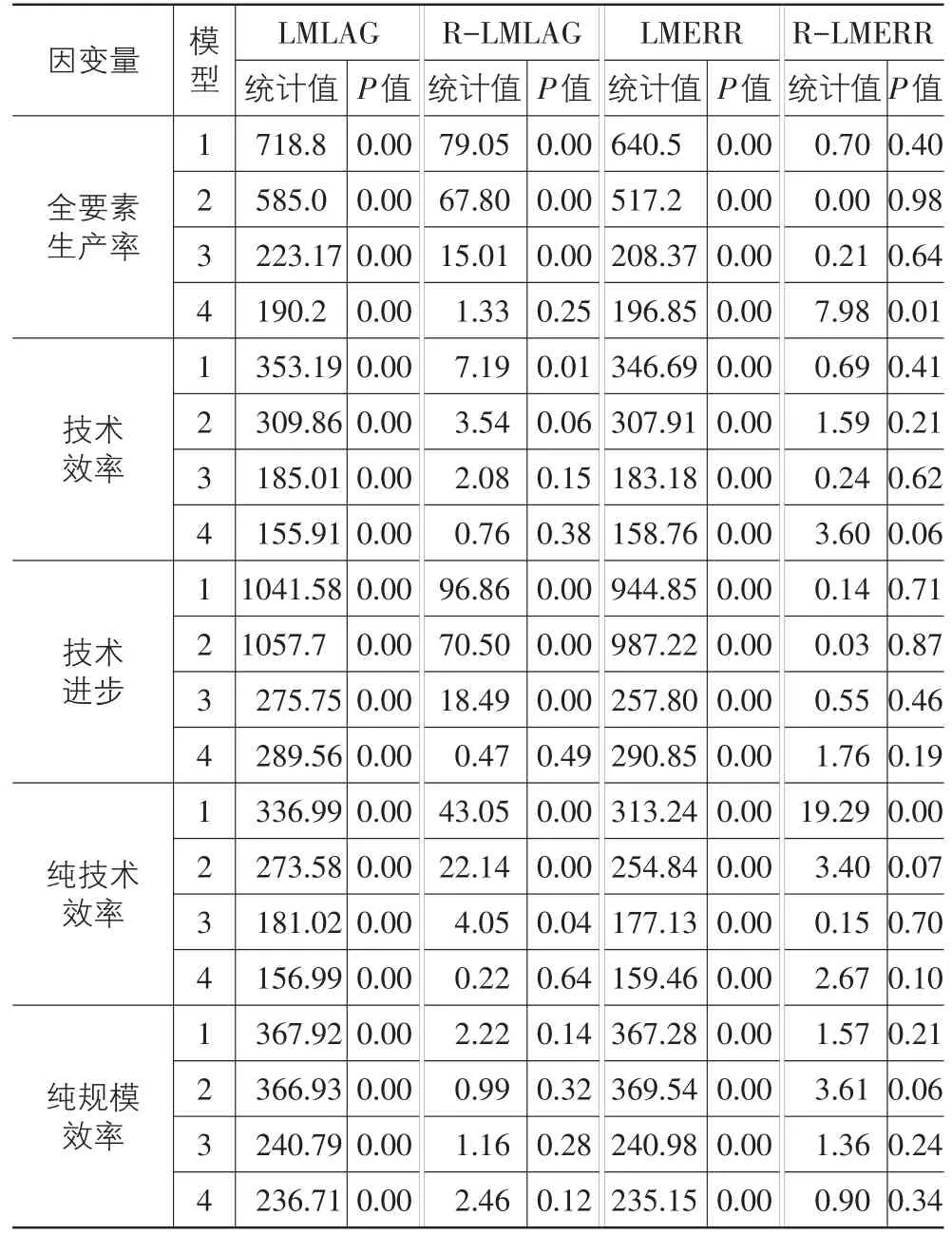

接著對無地區時間固定效應模型、地區固定效應模型、時間固定效應模型、地區時間固定效應四種模型的LMLAG和LMERR進行檢驗,其檢驗結果見表3所列。

表3 SAR或SEM模型診斷

表3檢驗結果顯示,全要素生產率(TFP)、技術效率(EFFCH)、技術進步(TECH)、純技術效率(PECH)、規模效率(SECH)的LMLAG和LMERR均通過了1%水平顯著性檢驗,但R- LMLAG和RLMERR有較多模型沒有通過10%水平顯著性檢驗。因此,全要素生產率(TFP)、技術效率(EFFCH)、技術進步(TECH)、純技術效率(PECH)采用空間滯后模型(SAR)比較合適,而純規模效率(SECH)只有空間誤差模型(SEM)中的模型(2)通過10%水平顯著性檢驗,采取空間誤差(SEM)合適。綜合起來,全要素生產率(TFP)、技術效率(EFFCH)、技術進步(TECH)、純技術效率(PECH)選擇空間滯后模型(SAR)中的地區固定效應模型,純規模效率(SECH)選擇空間誤差模型(SEM)中的地區固定效應模型來進行計量分析。

(二)空間計量估計分析

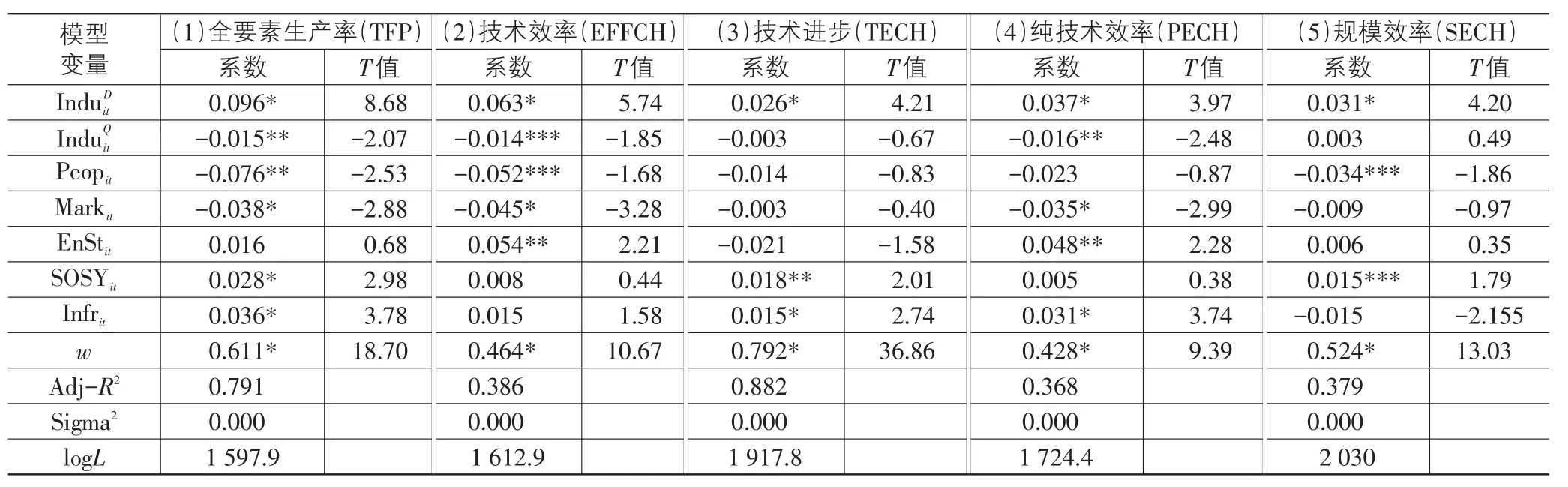

根據空間計量模型,對浙江空間集聚因子與區域經濟增長之間關系進行地區固定效應分析,得出結果見表4所列。從表4空間自回歸地區固定效應模型估計結果來看,模型(1)、(2)、(3)、(4)、(5)的λ值分別達到了0.611、0.464、0.792、0.428和0.524,且都通過了1%顯著性水平檢驗,反映浙江縣域經濟之間具有顯著的空間溢出正效應,尤其是全要素生產率(TFP)和技術進步(TECH)。這較好地吻合浙江經濟特征,相鄰縣域經濟之間具有強關聯性,經濟發達和創新能力強的縣往往毗鄰分布,主要集中分布于浙江中北部和東部平原地區,而經濟相對落后和創新能力弱的縣主要集中分布在浙西南地區。

從產業集聚度指標來看,模型(1)、(2)、(3)、(4)、(5)均通過了1%水平的顯著性檢驗,系數均為正值,表明高產業集聚度對全要素生產率增長、技術效率、技術進步、純技術效率和規模效率具有正效應。長期以來,產業集聚空間溢出效應是浙江區域經濟崛起的內生動力,為眾多中小民營企業和草根創業者帶來規模效應與創造集群競爭力。結合產業集聚密度四分圖和浙江經濟平均增長四分圖,可以看出浙江經濟平均增長率與產業集聚密度總體呈正相關,但也開始出現一定分化,部分地區高集聚度推高了集聚體的內部要素成本,尤其是土地成本和勞動力成本,從而產生過度集聚擁擠效應;而一些中度集聚水平的地區則呈現更高的增長率水平。

從產業集聚質量指標來看,模型(1)、(2)、(4)分別通過了5%、10%、5%水平的顯著性檢驗,系數分別為-0.015、-0.014、-0.016,模型(3)、(5)沒有通過最低10%水平的顯著性檢驗。結果表明企業平均規模提升并沒有提升地區全要素生產率、技術效率、技術進步、純技術效率和規模效率水平。浙江本是一個以中小企業集聚創新而發展的地區,但近年來市場競爭加劇,企業平均規模做大也是一個伴隨大量傳統中小企業消亡的過程,而新興中小企業創新發展則面臨更加激烈的競爭環境。在鼓勵企業做大做強的同時,更加需要創造優良市場環境支持中小微企業的創新發展。

從人口集聚度指標來看,模型(1)、(2)、(5)通過了10%顯著性水平檢驗,系數均為負值,其他模型都沒有通過最低10%水平的顯著性檢驗,顯示人口集聚對浙江區域經濟增長具有負效應。浙江已經進入了工業化中后期,大部分本地人口都已轉移到了第二、第三產業,并在城鎮生活,從事第一產業人口比例已經非常低了,而隨著中國人口紅利逐步消減與東部生活成本上升,浙江近幾年低經濟增長率導致許多中西部農民工開始回流,勞動力緊缺開始成為浙江經濟發展重要阻力。

從市場集聚度指標來看,模型(1)、(2)、(4)均通過1%水平的顯著性檢驗,但系數為負值,其他模型沒有通過最低10%水平的顯著性檢驗,表明專業市場在浙江經濟中地位在弱化。雖然像義烏中國小商品市場、中國輕紡城等專業市場等通過大力發展電子商務,實現“網絡市場”與“實體市場”有機融合創新繼續推動地區經濟發展,但隨著浙江經濟發展和企業規模擴大,專業市場不再是許多企業主要的銷售渠道,企業內部功能開始取代市場功能,許多縣市的實體專業市場事實上都已萎縮,甚至完成歷史使命而消失。從企業制度來看,模型(2)、(4)通過5%水平的顯著性檢驗,且系數均為正,其他模型沒有通過最低10%水平的顯著性檢驗。民營企業是浙江經濟的主體,具有內生性與產權清晰等優點,是浙江經濟蓬勃發展的基礎,這種民營企業為主的產權制度形成浙江長期區域經濟增長的制度優勢,所以具有更高技術效率水平。

從社會制度角度來看,模型(1)、(3)、(5)分別通過1%、5%、10%水平的顯著性檢驗,模型(2)、(4)沒有通過最低10%水平的顯著性檢驗,各模型系數均為正值。結果表明區域經濟增長與較高的稅負水平呈現了正相關關系,而原始數據表明杭州、寧波等城區稅負水平相對其他縣(市)較高,而這些地區稅賦征收相對規范、公平,并能夠提供更好的政府服務和基礎設施。結果同時也說明,通過非規范手段來降低稅賦水平并不能換取地區經濟的長期可持續增長。

從基礎設施指標來看,模型(1)、(3)、(4)都通過1%水平的顯著性檢驗,且系數均為正值。總體結果表明良好產業集聚設施對縣域經濟發展具有顯著的正向效應。總體而言,浙江的杭嘉湖地區具有更為完善的交通等基礎設施,而浙西南地區因為多為山區,交通基礎設施相對較差,從而成為影響經濟發展差距的重要因素。

表4 地區固定效應估計結果

五、結論與政策建議

空間集聚發展模式曾經創造了浙江經濟的輝煌,但不同集聚因子對浙江不同區域經濟增長作用呈現分化,杭州市區、寧波市區等部分傳統經濟高集聚度地區經濟依然保持較高水平經濟平均增長速度,但部分經濟空間集聚較高的地區如溫州、臺州地區縣市經濟下行較快,部分產業中等集聚度地區吸納高集聚度地區的空間溢出效應并呈現較高的經濟增長率,而一些產業基礎落后和區位較差的地區難以有效吸收空間溢出效應,經濟平均增長速度依舊落后。2003-2013年空間面板數據的實證結果表明,浙江區域經濟發展之間存在顯著而積極的空間溢出效應。總體而言,這種以傳統產業和中小企業集聚為基礎、以專業市場為依托、以中小城鎮為空間載體、以民營企業為主體的空間集聚模式對浙江地區經濟增長的積極和消極效應并存,浙江到了對傳統空間集聚發展模式進行反思和改變的時候,否則傳統空間集聚競爭優勢將進一步成為浙江經濟發展的桎梏。因此,本文提出如下政策建議:

一是建立適度產業集聚規模,提升產業集聚質量。產業集聚給浙江帶來規模經濟效應,促進經濟增長和技術創新,在促進產業集聚發展的同時,浙江需要改變傳統產業過度集聚狀況,建立適度產業集聚規模,削減勞動密集型傳統產業,引導產業梯度轉移與轉型升級,大力發展高新技術和創意產集群,通過信息化和創意經濟來改造傳統產業,提高產業空間集聚效率,促進技術進步、技術效率和規模效率;同時,鼓勵中小微企業創新發展,努力提升產業集聚質量,改善集聚組織結構,形成龍頭企業、骨干企業與眾多中小微企業合理并存與競爭的集聚格局。

二是推動市場集聚創新,合理引導人口集聚。專業市場發展要與時俱進,通過市場機制淘汰一批低端專業市場,改造與提升一批龍頭專業市場,大力發展電子商務,促進有形的“實體市場”與無形的“網絡市場”的融合創新,打造“地理網絡空間集聚”競爭優勢,拓展市場空間。同時,制定浙江合理的城市空間規劃、產業規劃與人才規劃,優化產業空間集聚分布,引導高端制造業與現代服務業集聚,吸引高端人才流入與集聚,促進浙江城鎮人口集聚與空間集聚、產業集聚及區域環境的協調發展。

三是加強區域制度創新,完善區域基礎設施。加強區域制度環境建設,構建公平、公正的稅賦制度和市場競爭環境,提升政府公共服務績效;優化民營企業治理結構,同時引導民營企業和民間資本參與國企改造、參股等,構建包括民企、國企、外企相互參股融合的多元企業,促進集聚體內不同性質企業之間的相互學習與競爭,進而突破民營企業發展的“天花板”。完善交通設施和城市基礎設施建設,尤其是浙西南地區,要通過發展基礎設施創造區域經濟發展良好環境,吸引更多外來投資。

四是加強區域合作,共享空間溢出效應。加強區域間的交流與合作,促進區域之間合理的產業分工與協作,進一步加強發達縣市和與欠發達縣市的對接合作,推動產業過度集聚地區的部分企業向低集聚度地區轉移發展,避免重復集聚與區域間的惡性競爭。加快浙中和浙西南欠發達地區的發展,充分利用土地、環境和人力資源等后發優勢實現跨越式發展。同時,加強共用R&D平臺建設與交流,共享空間知識溢出效應。

注釋:

①2003-2013年浙江各縣(市、區)產業空間集聚分布雖有變化,但四分位圖分布變化不大。

②利用Malmquist指數計算出各縣(市、區)2003-2011年的平均TFPi,為放大差異性,四分位圖根據TFPi×100值畫出。

③為避免生產技術參考時期選擇的隨意性而導致誤差,一般以Malmquist指數變化率定義為以t期和以t+1期兩個時期技術條件為參考的指數的幾何平均值,其公式為:

④目前對于省級的Ki0的確定有張軍擴(1991)、賀菊煌(1992)、王小魯(2000)、張軍和章元等(2003)、李斌(2011)、林仁文和楊熠(2013)等比較成熟研究可以借鑒,但是對于浙江省縣(市、區)的固定資本存量缺乏研究和可以借鑒的數據。本文借鑒張軍的方法,利用張軍計算出來的浙江省級固定資本存量數據,將2003年作為基年,用2003年各縣(市、區)GDP占浙江省GDP的比例乘以2003年浙江省固定資本存量,計算出來的結果作為浙江省各縣(市、區)基年Ki0。然后取δ=9.6%,根據公式計算各縣(市、區)的固定資本存量。

參考文獻:

[1]費孝通.溫州行[J].瞭望,1986(21):24-25.

[2]張仁壽,李紅.溫州模式研究[M].北京:中國社會科學出版社,1990:5-40.

[3]劉吉瑞.“小企業、大市場”(上)——對浙江經濟體制運行特征的描述[J].浙江學刊,1996(6):19-24.

[4]鄭勇軍.解讀“市場大省”——浙江專業市場現象研究[M].杭州:浙江大學出版社,2002:20-60.

[5]徐維祥,唐根年,陳秀君.產業集群與工業化、城鎮化互動發展模式研究[J].經濟地理,2005,25(6):868-872.

[6]陸立軍,王祖強.專業市場:地方型市場的演進[M].上海:格致出版社,上海人民出版社,2008:23-51.

[7]趙偉.工業化-產業集聚與制度演化:浙江模式再思考[J].社會科學戰線,2011(1):46-53.

[8]劉斯敖,賀華麗.浙江經濟空間集聚模式的歷史演進分析[J].浙江學刊,2013(1):212-219.

[9]Moran P A P. A test for the serial dependence of residuals [J]. Biometrika,1950,37:178-181.

[10]Anselin L. Spatial Externalities、Spatial Multipliers and Spatial Econometrics[J]. International Regional Science Review,1998,26(2):153-166.

[11]LeSage J,Pace R K. Introduction to Spatial Econometrics [M]. New York:CRC press,2009.

[12]Martin P,Ottaviano G I P. Growing Locations: Industry Lo?cation in a Model of Endogenous Growth[J]. European Economic Review,1999,43:281-302.

[13]Baldwin R E,Martin P. Agglomeration and Regional Growth [M]//Henderson J V,Thisse J-F. Handbook of Regional and Urban Economics. Amsterdam:Elsevier Press,2004.

[14]吳玉鳴.縣域經濟增長集聚與差異:空間計量經濟實證分析[J].世界經濟文匯,2007(2):37-57.

[15]陳得文,苗建軍.空間集聚與區域經濟增長內生性研究[J].數量經濟技術經濟研究,2010(9):82-93.

[16]汪彩君,唐根年.長江三角洲地區制造業空間集聚、生產要素擁擠與集聚適度識別研究[J].統計研究,2011(2):59-64.

[17]方成,趙磊,楊宏浩.浙江省創新產出空間相關性及其影響因素研究[J].華東經濟管理,2014(7):15-21.

[責任編輯:余志虎]

A Study of Spatial Agglomeration, Institutional Innovation and Regional Economic Growth in Zhejiang Province —Based on an Analysis of Spatial Panel Data from 2003 to 2013

LIU Si-ao, CHEN Yuan-lin

(School of Economics and Management, Zhijiang University of Science & Technology, Hangzhou, 310023, China)

Abstract:Spatial agglomeration and institutional innovation are two important driving factors for long-term regional economic growth in Zhejiang province. Since the entry to 21st century, the impacts of different spatial agglomeration factors and institu?tions on regional economic growth in the province appear to split up. The paper, through an empirical study on spatial panel da?ta of the province from 2003 to 2013, finds a significant positive spatial spillover effect on regional economic development. In?dustrial agglomeration level, enterprise system, social system and infrastructure have positive impacts on regional economic growth, whereas industrial agglomeration quality, population agglomeration level and market agglomeration level have negative impacts on regional economic growth. Therefore, it is necessary to set up the proper scale of industrial agglomeration and en?hance the quality of industrial agglomeration, to drive professional market agglomeration innovation and properly guide popula?tion agglomeration, and to strengthen regional cooperation, institutional innovation and sharing spatial spillover effect, in order to promote regional economic growth in the province.

Keywords:spatial agglomeration; institutional innovation; regional economic growth; Zhejiang province

作者簡介:劉斯敖(1975-),男,浙江江山人,副教授,管理學博士,研究方向:區域經濟,技術創新;

基金項目:國家社會科學基金項目(15BJY039);教育部人文社會科學基金項目(13YJA790071);浙江省自然科學基金項目(Y6110723)

收稿日期:2015-01-10

中圖分類號:F127

文獻標志碼:A

文章編號:1007-5097(2016)02-0014-07