高溫后混凝土力學性能及微觀特性研究

郭 強,吳守軍,張 博(西北農林科技大學水利與建筑工程學院,陜西 楊凌 712100)

0 引 言

隨著我國城市化進程的不斷加快,混凝土用量不斷增加,人口的集中居住也導致建筑火災的頻繁發生。雖然混凝土是一種熱惰性材料,但當火災發生時,混凝土內部的一系列物理及化學變化會削弱其力學性能,嚴重時可能導致構件喪失承載能力進而引起建筑物坍塌,危及人民群眾的生命及財產安全。

目前已有許多學者對高溫后混凝土的力學性能進行了相關研究[1-5]。其中,賈彬[1]、陳宗平[2]等研究了高溫后的混凝土的力學特性及本構方程;翟越[3]的研究則揭示了溫度及冷卻方式對混凝土力學性能的影響;Chen Bing[4]等對比研究了高溫后早齡期混凝土與普通齡期混凝土的性能;Li Zhiwu[5]從靜態及動態兩個方面研究了高溫后的混凝土的力學性能。但這些研究未對引起混凝土性能劣化的內在微觀變化作出研究。

高溫對混凝土微觀結構的影響,已有少量研究[6,7],如尤作凱[6]的研究表明600 ℃以上混凝土可以觀測到氣孔、貫穿裂縫和結構變得疏松等現象。但試驗中用于微觀結構變化觀測的樣品取自高溫、并經過超聲檢測后的大樣塊,取樣時難以避免高溫后混凝土產生的裂縫發生變化,而且由于不同溫度對混凝土微結構的影響有差異,會導致取樣時引起的裂縫變化程度不同;而且,該研究中主要關注了水泥漿體的微觀變化,未關注水泥漿體與骨料界面變化。金祖權等[7]的研究指出骨料與凈漿在高溫作用下的變形差異導致了混凝土漿集界面區裂縫的產生與擴展。但該研究并未涉及含粗骨料混凝土的微觀結構變化。從上述研究看,目前有關高溫對混凝土影響的研究有待進一步改進微觀分析,并進一步建立微觀結構變化與力學性能變化的內在聯系。

本文擬通過高溫作用后混凝土抗壓強度試驗及微觀結構分析,從微觀層面揭示高溫對混凝土力學性能的影響,試驗結果可為實際工程建設提供一定參考。

1 試驗概況

1.1 試驗材料

本試驗澆筑C30混凝土,使用的水泥為盾石牌32.5R普通硅酸鹽水泥,粗骨料為卵石,最大粒徑20 mm,細骨料為渭河沖砂,細度模數2.79,屬中砂,拌和水采用楊凌地區自來水,表1為每立方米混凝土的配合比。

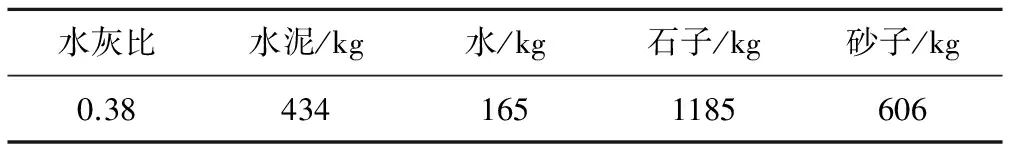

表1 混凝土的配合比Tab.1 Mix proportion of the concrete

試驗使用高溫電爐對混凝土進行加熱,電爐爐膛尺寸300 mm×300 mm×350 mm,額定功率30 kW,最高溫度可達1 600 ℃。

1.2 試驗過程

為研究高溫對混凝土力學性能影響,共制作4組立方體試塊組及4組棱柱體試塊組,每組3塊,立方體試塊尺寸為100 mm×100 mm×100 mm,棱柱體試塊尺寸為100 mm×100 mm×300 mm。將其中一組作為常溫下對照組,其余3組分別經400、600、800 ℃作用2 h后再進行研究。

為便于微觀結構觀察和消除大樣塊切割引起試塊內部裂縫的變化,微觀結構試驗樣品采用直徑為30 mm,高度為10 mm的圓柱狀澆筑C30混凝土。進行高溫試驗前,將在標準養護室內養護28 d后的柱試樣的端面依次采用120、240、400和600號的磨光,然后依次采用粒度為5、2.5、1、0.5 μm金剛石拋光液拋光,以避免后期拋光對樣品微觀形貌產生影響。采用掃描電子顯微鏡(SEM)FEI Q45進行高溫作用前后樣品微觀形貌變化觀察。

將養護好的試樣放入烘箱內烘干其內部自由水,烘干時間5 d,烘箱溫度設定為80 ℃。高溫試驗時,將電爐升溫至設計溫度后放入試塊(由于有熱負荷此時爐內溫度會下降),待爐內溫度再次升至設計溫度時開始計時,加熱至2 h后取出試塊,在室溫下自然冷卻24 h以上再進行后續試驗。

2 高溫作用后試件顏色及表面狀態

混凝土試件在經受高溫后,試件顏色及表面會發生變化。試件的顏色及表面隨受熱溫度的變化情況見表2。

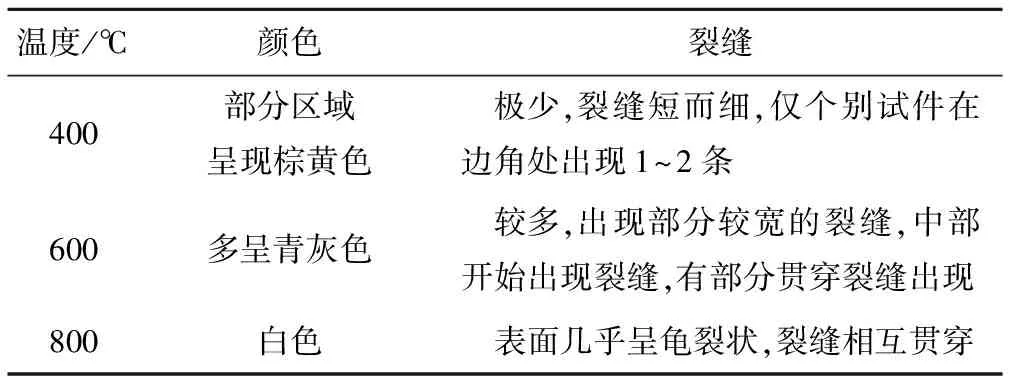

表2 試件的顏色及表面隨受熱溫度的變化情況Tab.2 The changing of color and surface with temperature

3 試驗結果及分析

3.1 溫度對力學性能的影響

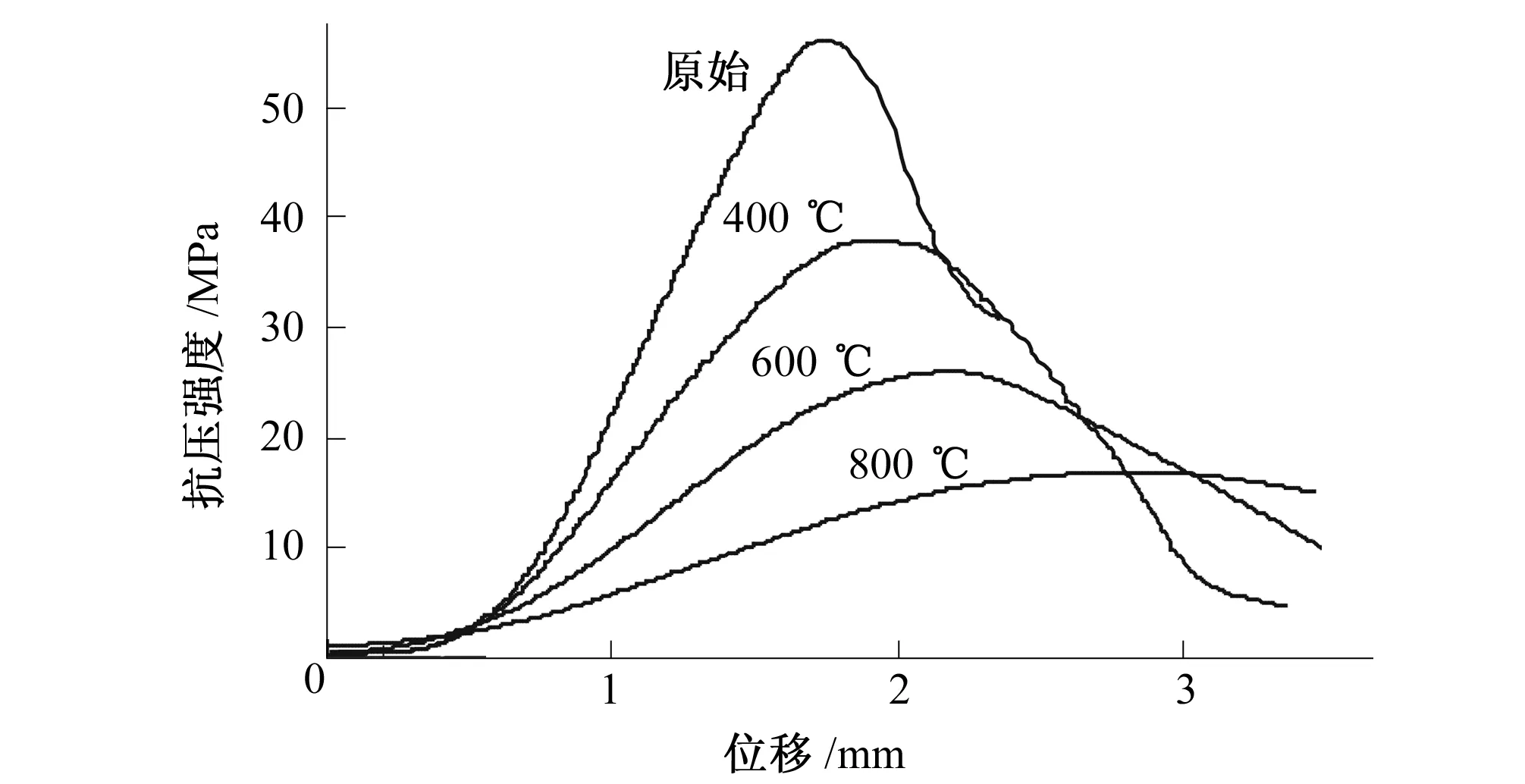

混凝土立方體抗壓強度與溫度的關系見圖1。

圖1 立方體抗壓強度與溫度關系圖Fig.1 The relationship between cube compressive strength and temperature

由圖1可以看出混凝土立方體抗壓強度隨著溫度升高持續降低,原始混凝土和在400、600、800 ℃作用2 h后的混凝土立方體抗壓強度實測值分別為55.2、37.9、25.9、16.9 MPa。而且強度-位移曲線的峰值點逐漸向右向下移動,曲線形狀趨于扁平。

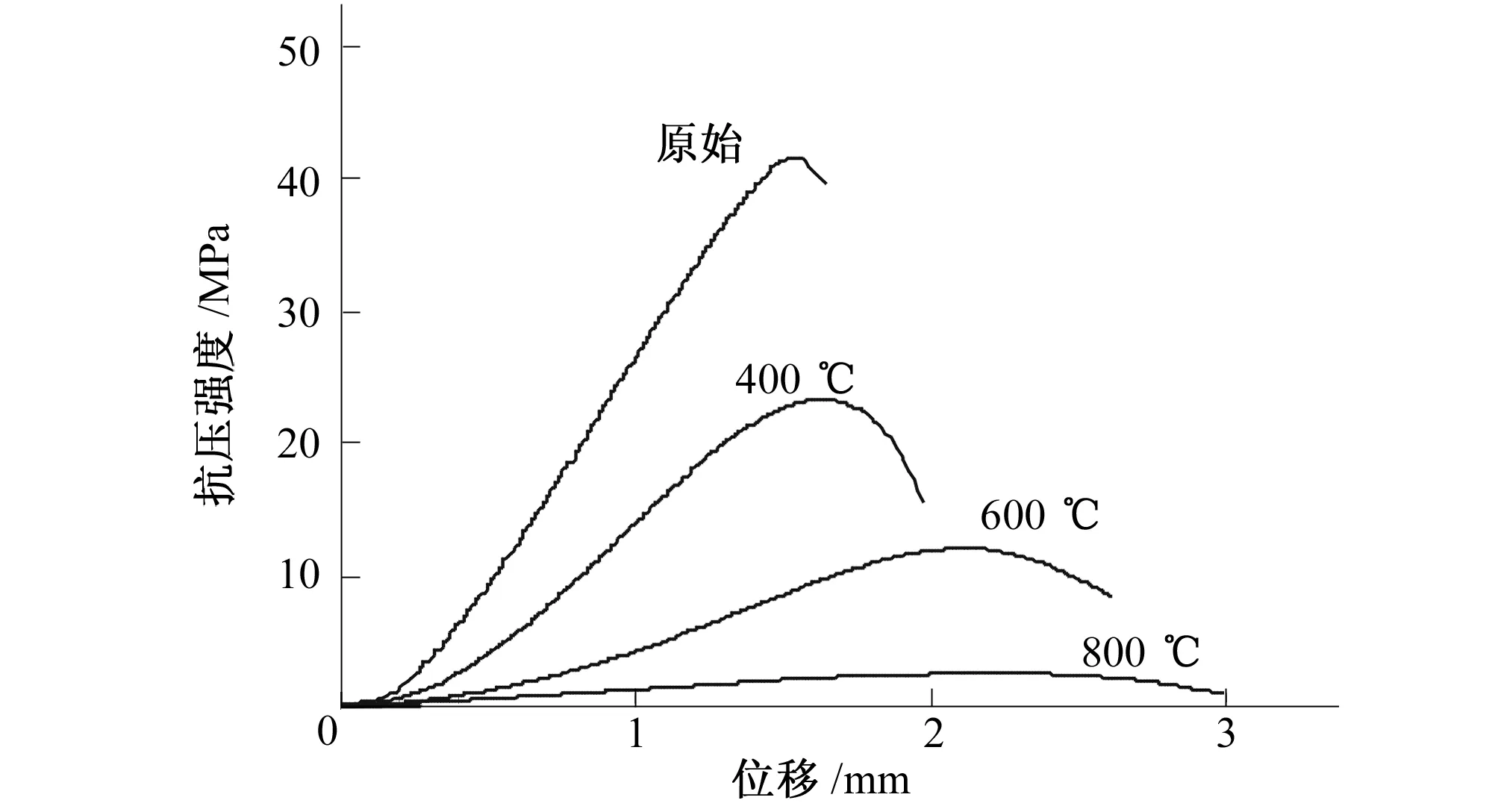

高溫作用后棱柱體抗壓強度與溫度的關系如圖2所示。

圖2 棱柱體抗壓強度與溫度關系圖Fig.2 The relationship between prism compressive strength and temperature

從圖2可知:高溫后棱柱體抗壓強度曲線亦隨溫度升高逐漸趨于扁平,表明溫度越高,混凝土性能劣化越厲害。而原始混凝土和在400、600、800 ℃作用2 h后的混凝土棱柱體抗壓強度實測值分別為42.4、23.8、13.2、3.9 MPa。

對比立方體抗壓試驗結果,發現高溫前后,棱柱體抗壓強度下降更多,800 ℃時棱柱體抗壓強度幾乎消失殆盡,這有可能是棱柱體試塊較立方體試塊尺寸更大,內部初始缺陷更多造成的。

3.2 溫度對混凝土微觀形貌的影響

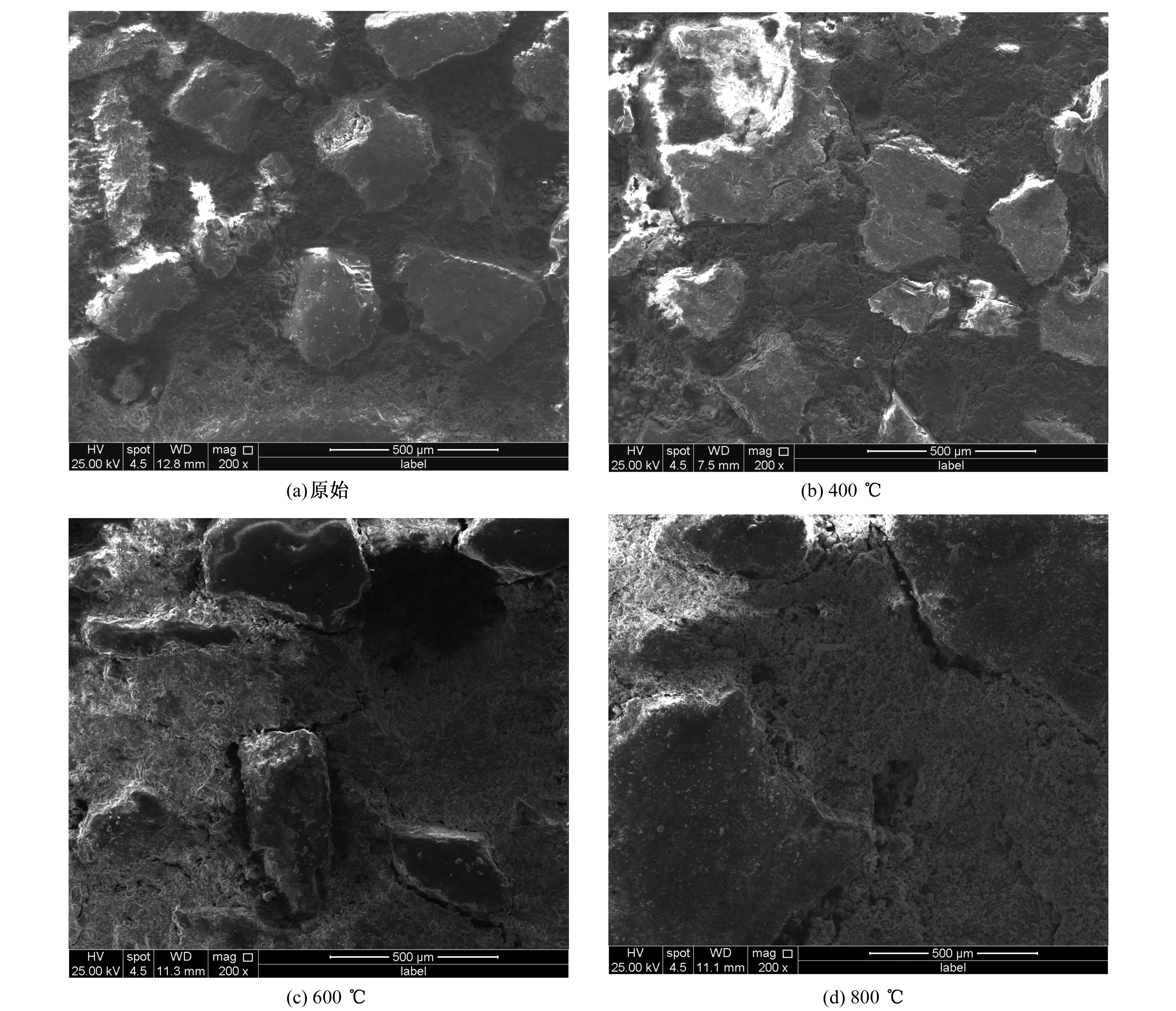

圖3是試樣經過不同溫度高溫作用2 h前后的微觀形貌照片。可以看出,未經高溫作用的原始素混凝土中,水泥漿體與骨料緊密結合,整個混凝土內部觀察不到明顯的裂縫。在400 ℃下作用2 h后,水泥漿體與骨料之間出現裂縫,漿體中局部可以觀察到裂縫,同時漿體變得疏松,可以觀察到小的孔洞;600 ℃下作用2 h后,水泥漿體與骨料之間裂縫寬度顯著增大,漿體中普遍可以觀察到裂縫,即出現整體網狀裂縫,且漿體中的微小孔洞變大;同時漿體疏松程度增大,局部出現較大的粉狀顆粒。800 ℃下作用2 h后,裂縫進一步變大,水泥漿體與骨料之間無明顯黏合,漿體疏松明顯。

圖3 試樣經過不同溫度高溫作用2 h前后的微觀形貌照片Fig.3 Micro-morphologies of the samples before and after exposed to different temperatures for 2 h

混凝土的強度來源于水泥漿體,在組成特定情況下,水泥漿體中的孔隙愈多,強度愈低;水泥漿體與骨料黏結越好,混凝土的強度越高。在高溫后,水泥漿體中的微小孔洞隨溫度升高而增大;骨料與水泥漿體黏合面出現裂縫,溫度升高黏合面裂縫逐漸擴展為彼此連貫的整體網狀裂縫;因此隨著溫度的升高,混凝土的力學性能持續降低。而在800 ℃下作用2 h后,裂縫進一步變大,水泥漿體與骨料之間無明顯黏合,漿體疏松明顯,因此力學性能出現非常顯著地劣化。

4 結 論

(1)高溫作用后混凝土立方體抗壓強度與棱柱體抗壓強度隨溫度的變化規律一致,隨溫度的升高,抗壓強度均下降;就強度-位移曲線而言,隨著溫度升高,曲線逐漸趨于扁平,其峰值點呈向下向右移動的趨勢。

(2)高溫作用下,隨著溫度的升高混凝土微觀形貌的變化主要表現在:原始素混凝土水泥漿體密實、無明顯孔洞,水泥漿體與骨料之間黏合緊密,觀察不到裂縫;400 ℃水泥漿體與骨料之間出現裂縫,600 ℃水泥漿體與骨料之間裂縫寬度顯著增大,漿體中普遍可以觀察到裂縫,即出現整體網狀裂縫,且漿體中的微小孔洞變大,水泥漿體局部出現較大的粉狀顆粒;800 ℃水泥漿體與骨料之間完全脫落,漿體疏松明顯。

□

[1] 賈 彬, 楊 帆, 陶俊林,等. 混凝土高溫力學特性及本構方程[J]. 混凝土, 2014,(4):25-32.

[2] 陳宗平, 王歡歡, 陳宇良. 高溫后混凝土的力學性能試驗研究[J]. 混凝土, 2015,(1):13-17.

[3] 翟 越, 艾曉芹, 鄧子辰,等. 受火溫度和冷卻方式對混凝土抗壓強度影響[J]. 湖南大學學報(自然科學版), 2014,41(11):75-80.

[4] Chen Bing, Li Chunling, Chen Longzhu. Experimental study of mechanical properties of normal-strength concrete exposed to high temperatures at an early age[J]. Fire Safety Journal, 2009,44:997-1 002.

[5] Li Zhiwu, Xu Jinyu, Bai Erlei. Static and dynamic mechanical properties of concrete after high temperature exposure[J]. Materials Science and Engineering A, 2012,544:27-32.

[6] 尤作凱. 高溫后混凝土微觀結構演化及RC梁性能研究[D]. 北京:北京建筑大學, 2013.

[7] 金祖權,孫 偉,侯保榮,等. 混凝土的高溫變形與微結構演化[J].東南大學學報(自然科學版), 2010,40(3):619-623.