蒙東地區紫花苜蓿噴灌最優化灌溉制度的研究

曹 睿,陳曉鵬

(1.內蒙古機電職業技術學院水利與土木建筑工程系,呼和浩特 010020;2.內蒙古自治區水利水電勘測設計院,呼和浩特 010020)

蒙東地區(除呼倫貝爾市)水資源嚴重匱乏,人均水資源量不足800 m3,相當于國家和自治區人均水資源量的1/4,在世界公認的1 000 m3極度匱乏水資源線以下。隨著國民經濟發展速度的提高,水資源匱乏的制約作用將更為明顯。赤峰市作為內蒙古自治區東部的重要農業大市,農業用水占水資源比重較大。而農業灌溉仍有一大部分采取傳統的灌溉方式,灌溉定額相對較高,普遍存在著大水漫灌的現象,節約水資源,強化水資源稀缺意識已到了刻不容緩的地步[1]。華北各省市針對各地不同的缺水特點,對人工牧草節水進行了探討和分析。近幾年,對我國華北部分牧業地區牧草灌溉進行了較為充分的研究。水利部牧區水利科學研究所劉虎、伊力哈木、 郭克貞等[2]以新疆北部阿勒泰草原為研究對象,通過對多年的牧草灌溉試驗數據進行分析比較,初步得到該區域苜蓿土壤水分與生長發育及產量關系。內蒙古農業大學于嬋、高瑞忠、朝倫巴根等學者[3]通過渾善達克沙地人工牧草灌溉試驗場觀測的氣象、葉片的蒸騰速率、葉面積指數、有效根系層深度、土壤含水率、土壤蒸發等數據,利用雙作物系數法模擬計算了2004、2005年老芒麥的日作物需水量,經與實測的作物蒸騰和土壤蒸發數據對比分析,檢驗了需水量模擬值與實測值間的一致性,在此基礎之上,討論了老芒麥需水量與產量、光合作用與蒸騰速率、光合作用與根系層土壤含水率的關系;袁莉、路晶[4]通過分析數據簡要闡述了蘇丹草在不同生育期的灌溉制度與增產效果,為后續工作者的工作打下了堅實的理論基礎;曾冬梅、時志宇、 潘群燕[5]針對新疆不同區域由于自然環境、水熱條件、土壤耕作性能的差異,牧草的需水狀況不同,通過對作物生育期內不同階段的需水量進行測試和分析,分析作物產量和灌溉水量的關系, 提出切合實際的灌溉制度,以指導灌溉實踐。蒙東地區是我國主要的牧業發展基地,發展好人工牧草,有利于保障牧業畜產品的產量和安全。通過研究內蒙古自治區常用牧區作物紫花苜蓿的生長特點及需求,解決牧業用水短缺問題。赤峰市屬于典型的內蒙古缺水區,采用赤峰市試驗數據,能夠很好地代表缺水區牧業發展的后續思路。

赤峰市人均水資源占有量僅為850 m3,不足全國人均水資源占有量的40%,每公頃水資源占有水量僅為3 120 m3,是全國單位公頃占有水量的近13%,水資源的匱乏嚴重制約著以赤峰市為代表的牧區草業的發展,發展高效節水牧業,有利于打開牧區生產種植缺水的桎梏,打造一個新的歷史階段[6]。

1 試驗內容與方法

1.1 研究區概況

項目區選取在被譽為“中國草都”的阿魯科爾沁旗紹根鎮巴音溫度嘎查境內,基地面積800 hm2,經多年試驗土壤、溫度、水分等條件非常適應紫花苜蓿生長,并且基地附近無都市和大工業區,無污染源,是生產優質紫花苜蓿的理想之地。

阿魯科爾沁旗紹根鎮巴音溫度嘎查年平均氣溫5.5 ℃,無霜期為95~140 d,年平均降水量300~400 mm,屬典型的大陸性氣候。試驗作物采用紫花苜蓿,該作物生長周期短,水分保有率低,干草產量高,適合在蒙東缺水地區生長,且種植經驗豐富,作物對當地的土壤水分、鹽分、溫度等條件能夠很好地適合,鑒于以上原因,本次試驗采用紫花苜蓿作為研究對象。

1.2 試驗方法[4]

試驗采用田間對比試驗法設計,對紫花苜蓿的灌溉試驗設3個處理,即3個灌水水平進行對比試驗;根據研究區作物、土壤等特性,結合噴灌機的性能參數設計,設計3個處理的灌水定額分別為225、300和375 m3/hm2。

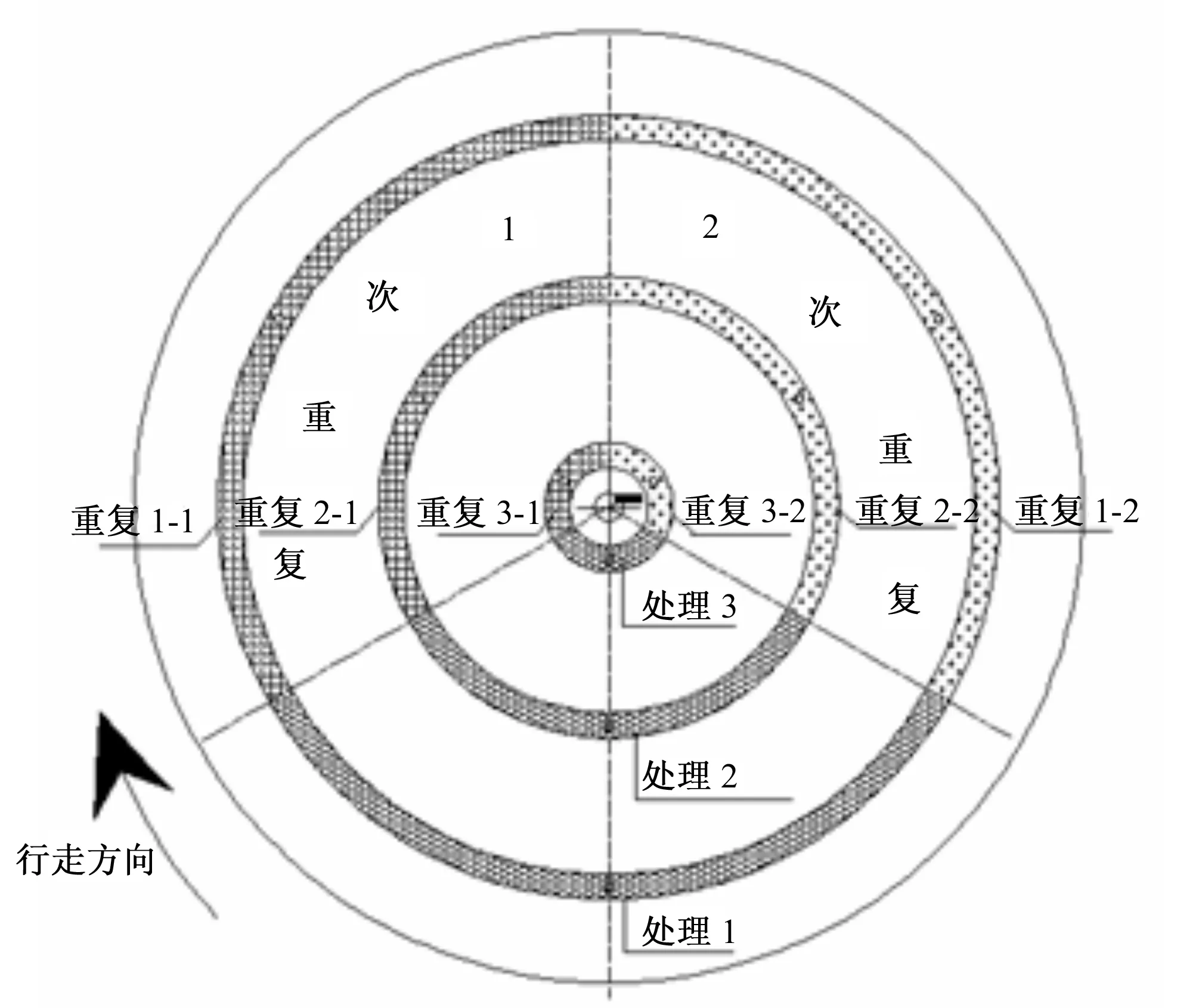

每個處理的灌水日期和灌水次數相同;灌水日期根據灌水定額為300 m3/hm2試驗處理的適宜含水率下限計算確定;每個處理3次重復,共計9個試驗小區(處理1、處理2、處理3、重復1-1、重復2-1、重復3-1、重復1-2、重復2-2、重復3-2)進行不同噴水量的對照試驗,見圖1。

圖1 試驗區域分布圖

所采用噴灌機控制面積36 hm2,分為1個基礎試驗區及2個對照試驗區,總計9個小試驗區,小試驗區面積分別為0.2、0.5、0.9 hm2,供水流量采用計算機遠程控制,9個區域的溫度、濕度、雨量遠程自動觀測及傳輸。設定試驗區灌水定額為處理1區:375 m3/hm2;處理2區:300 m3/hm2;處理3區:225 m3/hm2。

試驗主要對土壤密度、田間持水率進行測定、對噴灌不同生育期適宜指標進行設定,通過對不同生育期指標的分析和研究,確定紫花苜蓿的最優化灌溉定額、分析增產增效效果,為牧業生產及舍飼圈養作指導。

2 試驗結果的分析與對比

試驗成果分析主要從土壤密度、灌溉定額、不同生育期適宜指標及作物產量4方面進行分析。

2.1 土壤密度的分析

土壤密度作為作物生長的一個重要指標,起著至關重要的作用。即:土壤密度小,表明土壤較疏松,通透性好;反之,土壤密度大,表明土體緊實,結構性和通透性較差。土壤孔隙度又稱孔度,系指單位體積土壤中孔隙所占的百分率。一般粗質地土壤孔隙度較低,但粗孔隙較多,而細質地土壤相反。經測定,試驗區的土壤密度為1.544 g/cm3,土壤的孔隙率為45%。

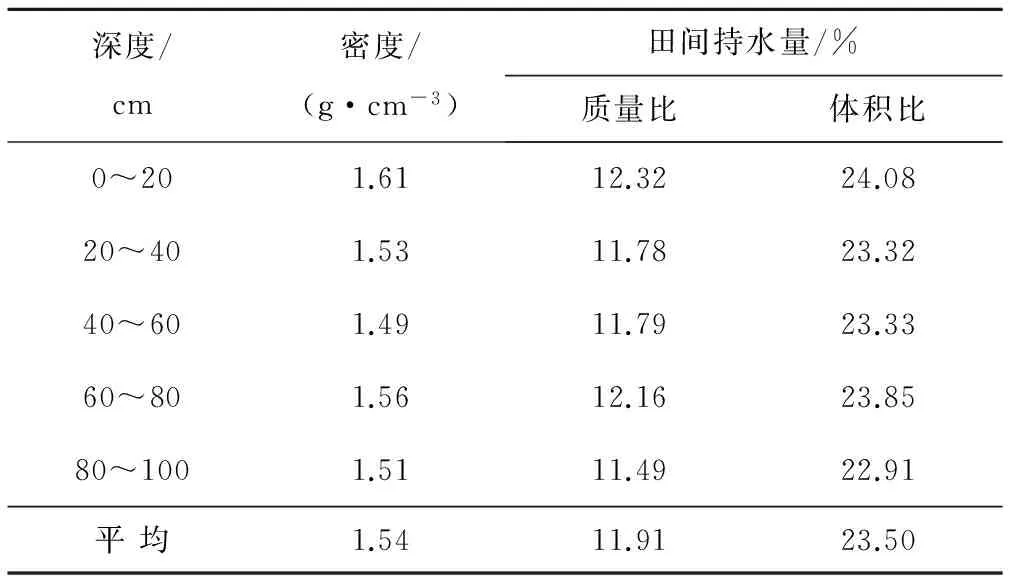

選取各生育期具有典型代表的試驗區域,通過作物種植區域地下縱斷面觀察作物根系在各生育期的發展態勢,經環刀法和率定確定,0~20 cm的土壤密度最大,孔隙度最小,60~80 cm次之,40~60 cm土壤密度最小。0~100 cm加權平均土壤密度為1.54 g/cm3。說明該土質結構合理、孔隙較多,耕性、透水性、通氣性較好,利用水分和空氣的吸收,有較強的保水能力,適合人工牧草的生長見表1。

表1 試驗田密度、田間持水量

經過測定土壤田間持水率按質量比為11.9%,按體積比為23.5%。通過以上實測資料做質量含水率x與體積含水率y的相關分析,建立經驗公式:

y=3.601 7x0.756 9

(1)

經相關顯著性分析,x與y相關系數R2=0.996,相關極顯著。

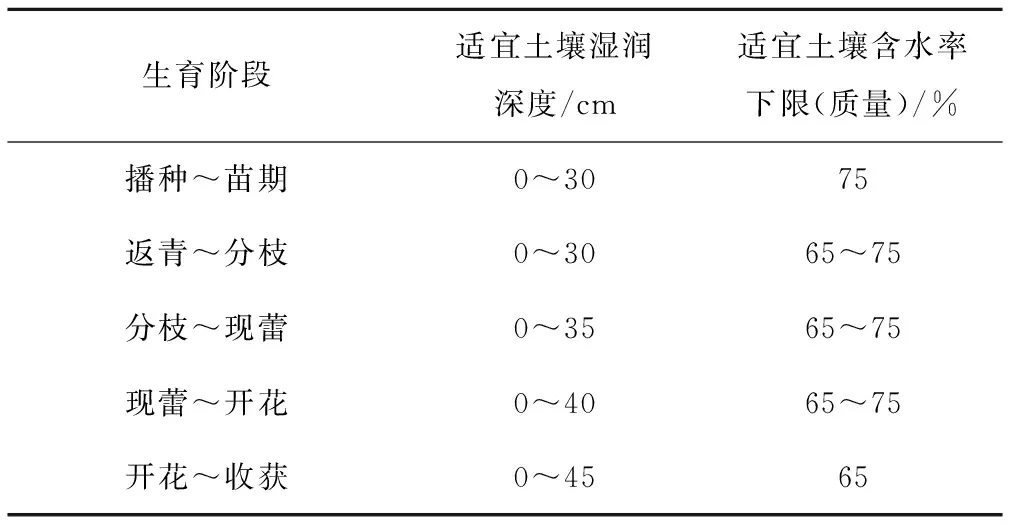

2.2 不同生育期指標分析

通過對作物各生育階段的土層進行縱剖,觀察生育期內作物需水的適宜深度,同時測定適宜土壤濕潤含水率下限,如表2所示。

表2 噴灌紫花苜蓿不同生育期適宜指標

通過在同一區域不同地塊(光照時間、強度、土壤肥力等基本相似)進行試驗對比,觀察得出在苗期到開花階段,濕潤深度加大到45 cm以上,紫花苜蓿根系在生長過程中向土壤深層延伸,45 cm有利于紫花苜蓿根系的發展和汲取水分,保證每茬產量均較高。同時在試驗中建議噴灌時期選取在無風或微風期間,保證水均勻噴灑,對產量影響最小。紫花苜蓿一般可收割三茬,由于第三茬成熟臨近冬季,為了保護植物的根系,故不建議對紫花苜蓿第三茬進行收割。

2.3 灌溉定額的分析

紫花苜蓿是深根植物,根系很發達,能吸收深層土壤水分,但其根系不宜長期水淹,因此,制定合理高效的灌溉制度有利于保護紫花苜蓿的生長和增加作物的產量。根據赤峰市阿魯科爾沁旗年降雨量300~400 mm的具體情況,設計最優化灌溉制度。

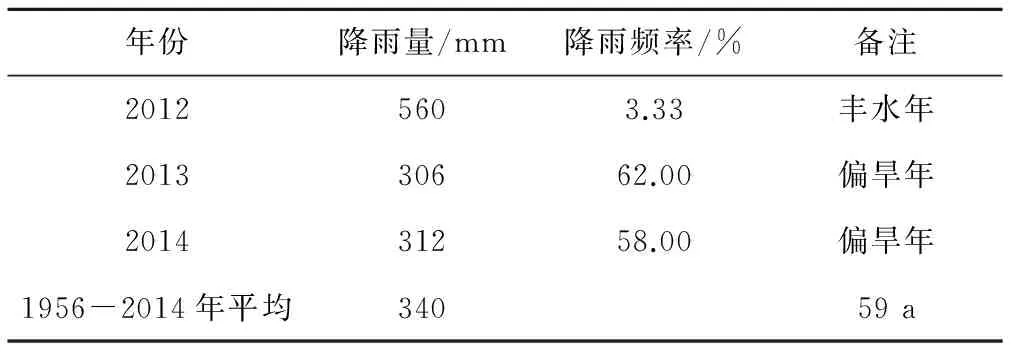

對阿魯科爾沁旗天山氣象站多年降雨頻率分析得出:項目實施第一年2012年為豐水年,降雨頻率為3.33%;而2013和2014年為偏旱年,降雨頻率分別為62%和58%。2012-2014年降雨量和降雨頻率見表3。

表3 2012-2014年降雨量統計

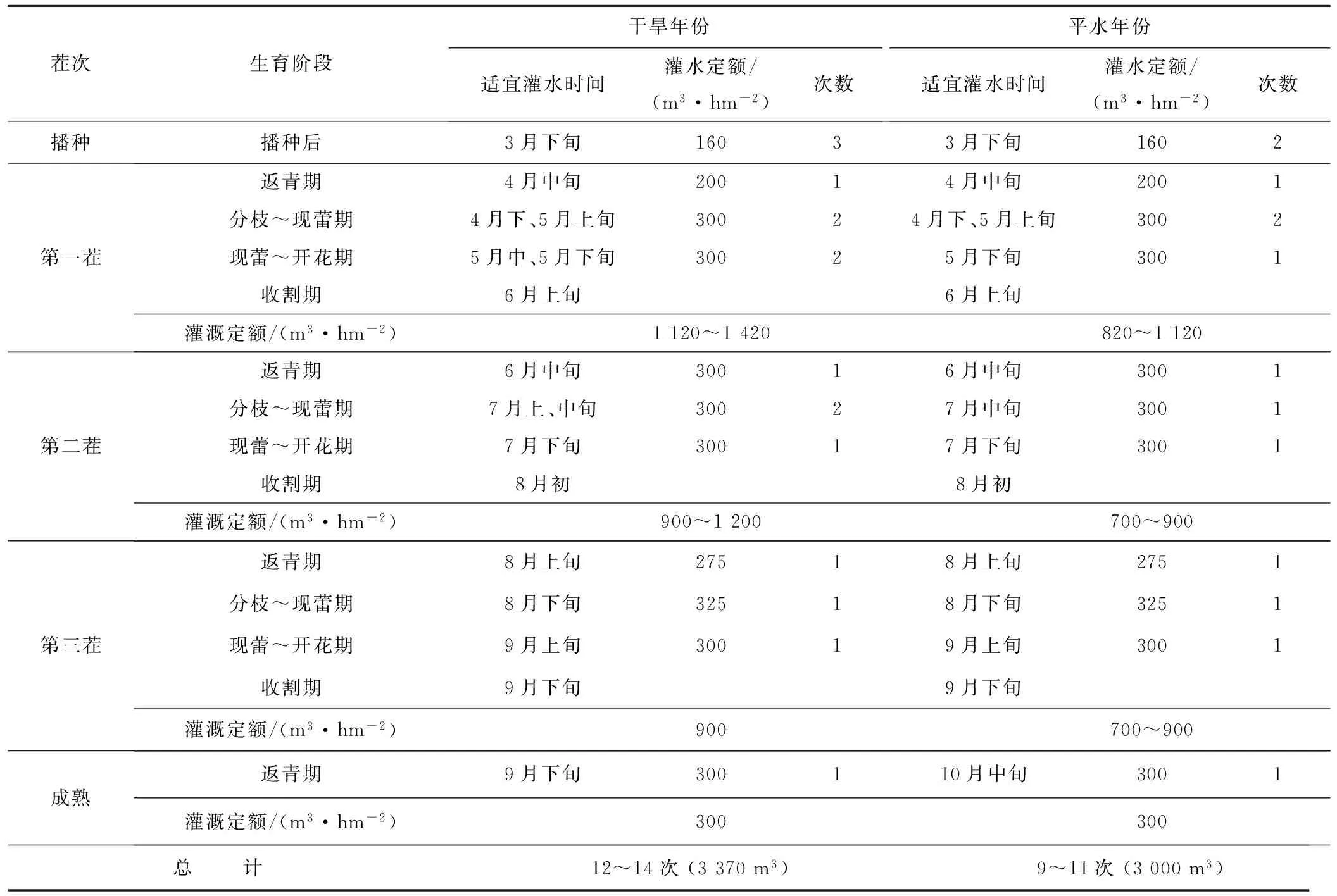

根據田間自動氣象站資料,2012-2014年紫花苜蓿生育期有效降雨量分別為325、221和261 mm,通過水量平衡反推出降雨頻率分別為85%(干旱年)、50%(平水年)2個不同水平年的紫花苜蓿噴灌制度見表4。

表4 最優化紫花苜蓿灌溉制度

2.4 紫花苜蓿增產增效分析

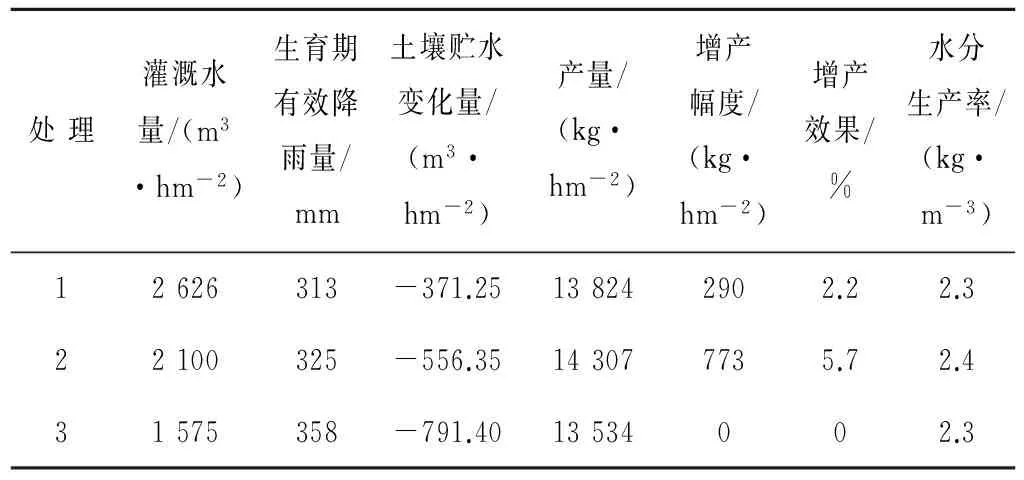

紫花苜蓿生長發育的不同時期進行不同水分處理,會直接影響到紫花苜蓿的生長發育、生理指標,最終影響作物產量。從表5中可以看出,紫花苜蓿產量與灌水量密切相關。隨著灌溉定額的增大,產量有線性逐漸增加的趨勢。處理1的產量最高為1.36萬kg/hm2,處理3的產量最低為1.02萬kg/hm2,較處理1低3 500 kg/hm2,產量降低25%。處理1增產幅度和增產效果明顯高于其他處理。

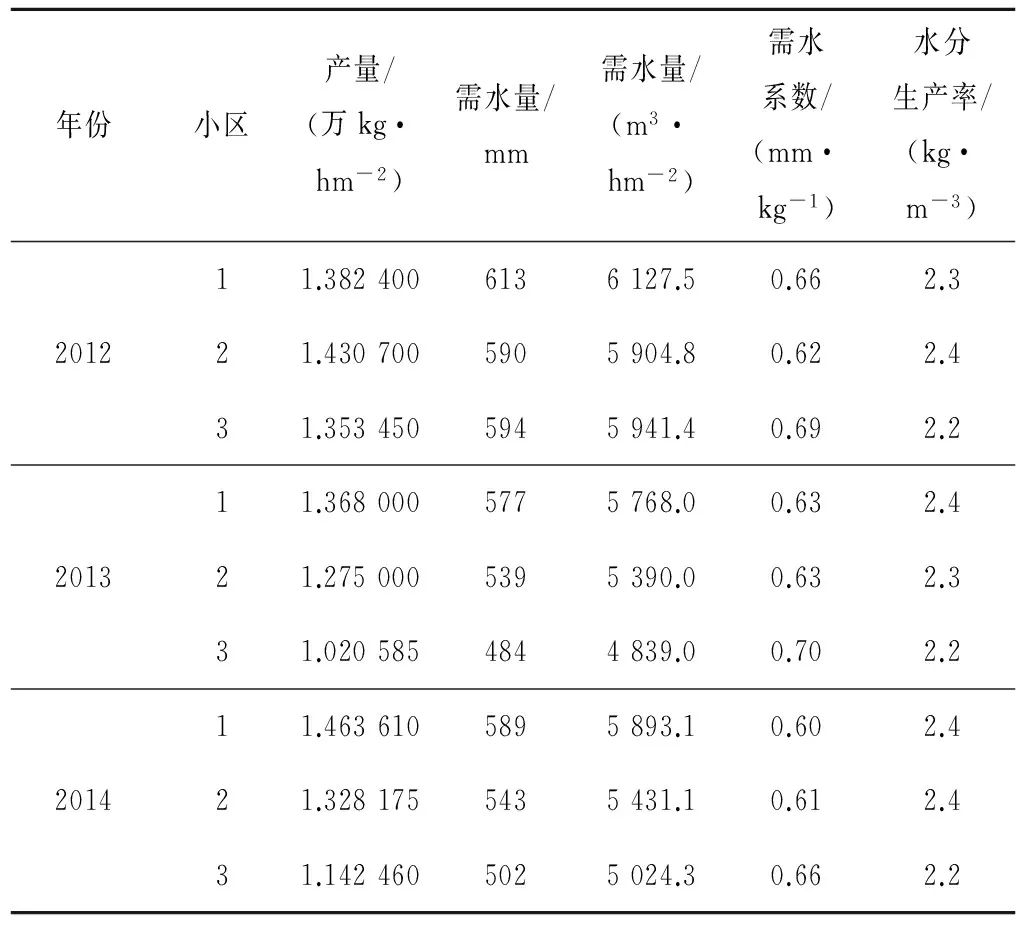

以各處理小區產量為標準計算公頃產量,根據實際種植密度計算各處理的公頃產量結果如表6所示。從表6中可以看出,處理1產量為1.382 4萬kg/hm2,處理2的產量為1.430 7萬kg/hm2,處理3的產量為1.353 4萬kg/hm2。各處理的產量間無明顯差異。

表5 不同處理紫花苜蓿產量增產效果

通過分析和校核,核定內蒙古蒙東地區牧區溫暖半干旱農業區的灌溉定額為4 200 m3/hm2,在干旱年份,加大計劃濕潤層深度為45 cm,增加灌溉定額600 m3/hm2,即可保證紫花苜蓿的正常生長。

表6 紫花苜蓿各處理作物需水系數及水分利用率表

通過以上實測資料做紫花苜蓿需水量x(mm)與產量y(kg/hm2)的相關分析,建立經驗公式:

y=-0.303x2+361x-93 582

(2)

經相關顯著性分析,紫花苜蓿需水量x與y產量相關系數R2=0.94,相關極顯著。

紫花苜蓿產量根據測算結果,2012年各處理之間無明顯差異,平均產量為1.406 82萬kg/hm2,2013、2014年的產量由于灌水量的不同,差距很大,效益按最優考慮,分別為1.368 0、1.463 61萬kg/hm2,綜合考慮產量,本次效益分析產量采用平均每公頃1.406 82萬kg,每公斤1.8元,每公頃產值為2.532 2萬元,扣除成本5 995元,純產值1.932 7萬元/hm2;青儲紫花苜蓿每公頃產量為69.75 t,每噸300元,每公頃產值為2.092 5萬元,扣除成本9 916元,純產值1.100 9萬元/hm2;天然草場每公頃產值3 000 元,扣除收獲成本300元,每公頃純產值2 700 元。根據投入產出分析,種植紫花苜蓿比種植青儲紫花苜蓿每公頃多收入8 318 元,比天然草場多收入1.662 7萬元。

綜上所述,采用紫花苜蓿噴灌高密度種植,節水、節肥、省工,增產,可利于示范和大面積推廣。

3 結 語

通過在試驗區對36 hm2試驗地進行科學、合理的試驗,得出以下結論。

(1)蒙東地區牧區紫花苜蓿的灌溉定額控制在4 200 m3/hm2既保證了作物水分的利用率,有保證達到了節水。

(2)種植紫花苜蓿控制濕潤層深度在0~40 cm,在干旱條件下控制濕潤層深度在0~45 cm,適宜土壤含水率下限不低于60%有利于保證紫花苜蓿的產量。

(3)種植紫花苜蓿比種植青儲紫花苜蓿每公頃多收入8 318 元,比天然草場多收入1.662 7萬元,調動了牧民的積極性,極大地增加了牧民的收入,保證了飼料產量。

通過試驗可以看出:紫花苜蓿噴灌適合在以赤峰為代表的蒙東地區牧區推廣和示范,為蒙東地區牧區種植灌溉提供了一個新的思路。

[1] 李國佳.赤峰市現代畜牧業飼草料基地建設高效節水灌溉制度的研究[J].節水灌溉,2014,(9):66-69.

[2] 劉 虎,伊力哈木, 郭克貞,等. 北疆地區干旱荒漠草地牧草需水量與需水規律研究[J].灌溉排水學報,2011,(6):132-135.

[3] 于 嬋,高瑞忠,朝倫巴根,等. 多年生人工牧草“老芒麥”根系層土壤含水率對節水的影響研究分析[J]. 節水灌溉,2010,(8):18-22.

[4] 袁 莉,路 晶. 蘇丹草灌溉增產效果分析[J].黑龍江水利科技,2006,(8):86-87.

[5] 曾冬梅,時志宇,潘群燕. 新疆牧草灌溉方式和灌水定額初探[C]∥ 人水和諧及新疆水資源可持續利用·中國科協2005學術年會論文集,2005.

[6] 王 煜,彭少明,張新海,等. 缺水地區水資源可持續利用的綜合調控模式[J]. 人民黃河,2014,(9):54-56.