內蒙古河套灌區三湖河灌域井渠雙灌試驗與探討

裴承忠, 陳愛萍,張作為,李 禎(.內蒙古河套灌區義長灌域管理局,內蒙古 五原 053;.內蒙古農業大學水利與土木建筑工程學院,呼和浩特 0008)

近年來,由于黃河流域上游龍羊峽、劉家峽水庫蓄水量減少,導致內蒙古引黃灌區春灌夏灌面臨嚴峻形勢,為應對更加嚴峻的新一輪水資源危機,灌區采取了打井提灌的應急抗旱措施,其中三湖河灌域部分地區甚至改引黃灌溉為井灌,導致該灌域新增輕型井22眼,組合井614眼,加上原有機電井443眼,共計1 079眼地下潛水開采井,井深為20~80 m,井灌面積0.58萬hm2,占總面積的23%。且由于井灌運行成本低,加之運行方便,灌溉適時,使原有引黃灌區逐漸變為井渠雙灌區,但由此帶來的地下水埋深及水質變化是否會造成新的生態失衡還未有定論。雖然前人對灌區的水資源平衡進行了較深入的分析或評估[1-3],或是基于該問題建立了地表水與地下水聯合調度的水資源配置模型進行了較為理想的模型模擬[4],但是對于井渠結合后會導致各方面如何變化的研究較少[5],而基于水鹽平衡下的水資源優化配置研究則幾乎沒有[6]。因此,研究三湖河灌域井渠雙灌下的地下水位及水質變化對于該灌域的可持續發展具有非常現實的意義。

1 基本情況

1.1 地理情況

烏拉特灌域位于河套灌區最東部,西起總干渠四閘,東至包頭郊區,西臨黃河,北接義長灌域,總土地面積13.54萬hm2,規劃灌域面積10.86萬hm2,現灌溉面積7.9萬hm2。年引黃水量約4.75億m3,年排水量約0.8億m3,按地理位置及水文地質特征又劃分為套內、三湖河2個分灌域。其中,三湖河灌域位于烏拉特灌域東南方向,西起西山阻的烏梁素海泄水渠,東至包頭市郊區,北至烏拉山洪積扇,南以黃河為鄰,系介于黃河及烏拉山之間的一東西狹長地帶,其中南北寬5~10 km,東西長70 km,三湖河縱貫全境。

1.2 氣候及水文地質條件

三湖河灌域氣候條件與河套灌區基本一致,冬季嚴寒少雪,夏季高溫干旱,無霜期短而封凍期長,為典型的大陸性氣候。多年平均降雨量200 mm左右,且時空分布不均,70%集中在7-9月,多為暴雨,有效降雨量少,多年平均蒸發量達2 100 mm以上。地勢條件為西北向東南傾斜,地面坡降1/7 000左右,地下水補給源主要是引黃灌溉、降水入滲及黃河側滲,年補給量1.435億m3,也有部分烏拉山側向徑流山洪水及裂隙水補給。烏拉山前地下水側向補給是山前地帶地下水主要補給來源,因山前沖積扇緣地下水埋深小,表層土壤顆粒粗,潛水蒸發強烈,加之三湖截滲,所以山前補給范圍主要在三湖河以北,以南地區補給少,三湖河灌區南部離黃河較遠,水力坡降低,黃河側滲補給范圍很小。

1.3 井渠結合基本情況

三湖河灌域總控制土地面積為 5.42 萬hm2,其主河道三湖河干渠位于河套灌區總干渠的末梢,由總干渠第6節制閘取水,引黃灌溉。原引黃灌溉面積3萬hm2,年用水量2.6億m3。近年來,在灌域內先后出現了井灌及井渠雙灌等多種灌水形式,致使引黃灌溉面積逐年減少至現在的 1.43萬hm2,占原引黃灌溉總面積的 47.7%,引黃水量下降至1.25億m3,而井渠雙灌面積則逐年增加至0.47萬hm2,占原引黃灌溉總面積的 15.7%,地下水開采量達到了352.5萬m3。

此外,三湖河灌域地處烏拉山南麓的亞富水區,地下水除公廟子鎮以西三應河頭、蘭虎圪堵一帶為礦化度3~10 g/L的半咸水、咸水外,地下水大多為微咸水,大部分以小于3 g/L的CIHCO3-Na水為主,適宜灌溉,含水層由南向北增厚,但總的厚度較薄,由南部10~30 m,向北變為50~60 m,含水層底板除北部略深外,一般南部由于含水層薄,水量較小,單位涌水量多在6~10 m3/(h·m),局部可達10~15 m3/(h·m),北部單井出水量一般在30~60 m3/(h·m)。可采面積達2.8萬hm2,年可采水量達1 600 萬m3。由于含水層較薄,可采水量較低,故適宜采取“井渠雙灌”。近年由于黃河來水量及分配水量較少,導致當地農民越來越多的采取打機井灌溉,使井渠結合灌溉逐漸盛行起來,這也有效地緩解了當地的用水矛盾。

2 三湖河灌域井渠結合后地下水埋深和水質變化

2.1 井渠雙灌前后地下水埋深變化

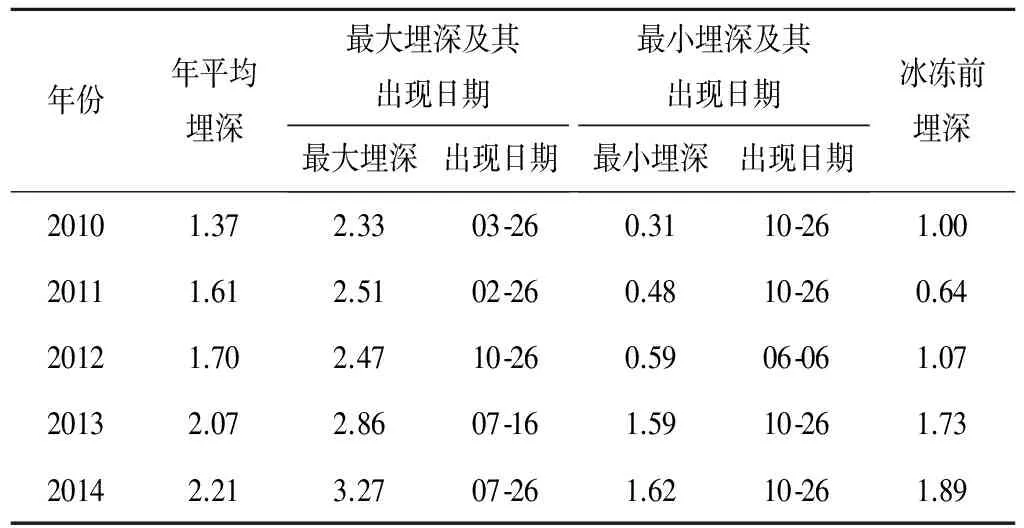

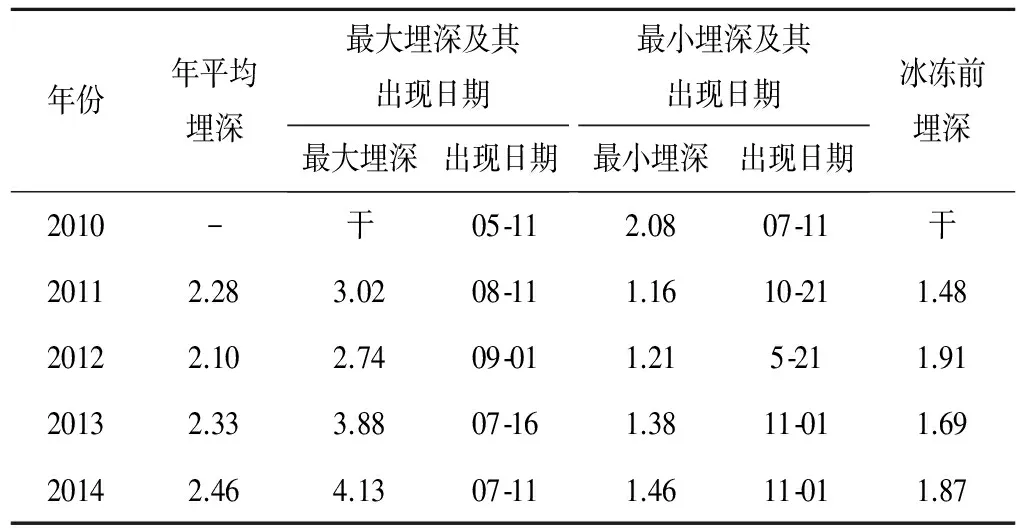

灌域2010年前一直都是引黃灌溉,自從2010年開展井渠雙灌后,井灌面積逐年增加,特別是2013年由于黃河來水量小,致使灌區大面積采取井灌,導致地下水位下降明顯。以三湖河灌域公廟子鎮巴287-1號和先鋒鄉巴311號地下水位觀測井2010-2014年數據為例(見表1、表2),分析井渠雙灌前后地下水位動態變化。

表1 巴287-1號井地下水埋深 mTab.1 The groundwater depth of No. Ba 287-1 well

表2 巴311號井地下水埋深 mTab.2 The groundwater depth of No. Ba 311 well

注:2010年該井出現部分干井現象。

從表1可見,井渠雙灌后的3 a內地下水位變化不大,直到2013年灌區大面積實施井灌后,地下水位下降非常顯著,其中年均埋深較前3 a均值下降了32.69%,最大埋深下降了0.42 m,最小埋深下降了1.13 m,特別是將封凍前的地下水埋深降到了1.70 m以下,且從2014年數據可以看出,地下水埋深還呈下降趨勢,這對抑制翌年春季返鹽效果十分明顯。由表2可知,巴311號井從井灌開始的當年就使地下水最大埋深達3.88 m,第2年達4.13m,分別較前2 a的均值增加了1和1.25 m,下降幅度分別達到了前2 a均值的34.72%和43.40%,但最小埋深、冰凍前埋深與年均埋深下降幅度分別僅為16.46%、-0.29%和6.39%,這是由于該井所處位置在實施井灌前地下水位就較低,導致采取井灌后總體波動不大所致。

從上述2表還可得知,在由黃灌到井渠雙灌再到完全采取井灌的過程中,出現了地下水最大埋深均在出現在作物生長期的7月份的現象,而這會使作物根系層土壤在作物生長耗水期得不到地下水的有效補充,只有等待下一輪的灌水,從而使農作物處于一種“長期饑渴”后又“突然飽脹”的不均勻生長環境中,勢必影響農作物的正常生長發育,進而影響其產量和品質。另外,由表1、表2可知,在由黃灌到井渠雙灌再到完全采取井灌的過程中各井最大埋深與最小埋深均出現快速下降,出現了形成地下漏斗的前兆,其中巴287-1號井2014年的最大埋深與最小埋深分別較2011年增加了237.50%和25.86%,巴311號井2014年的最大埋深與最小埋深分別較2011年增加了36.75%和25.86%,因此,如果大量長期的使用和發展井灌,不進行引黃灌溉,地下水資源得不到有效補充,或者是開采多補充少,地下水資源的平衡關系勢必被打破,形成降落漏斗,不但農作物受害,嚴重威脅當地居民的生產生活,進而危及該地區的生態環境。可見,雖然地下水位的下降有利于降低鹽漬化危害成度,但糧食和生態的安全也不容忽視。

2.2 井渠雙灌前后地下水水質變化

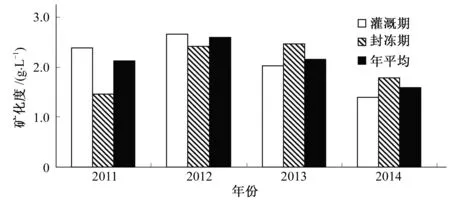

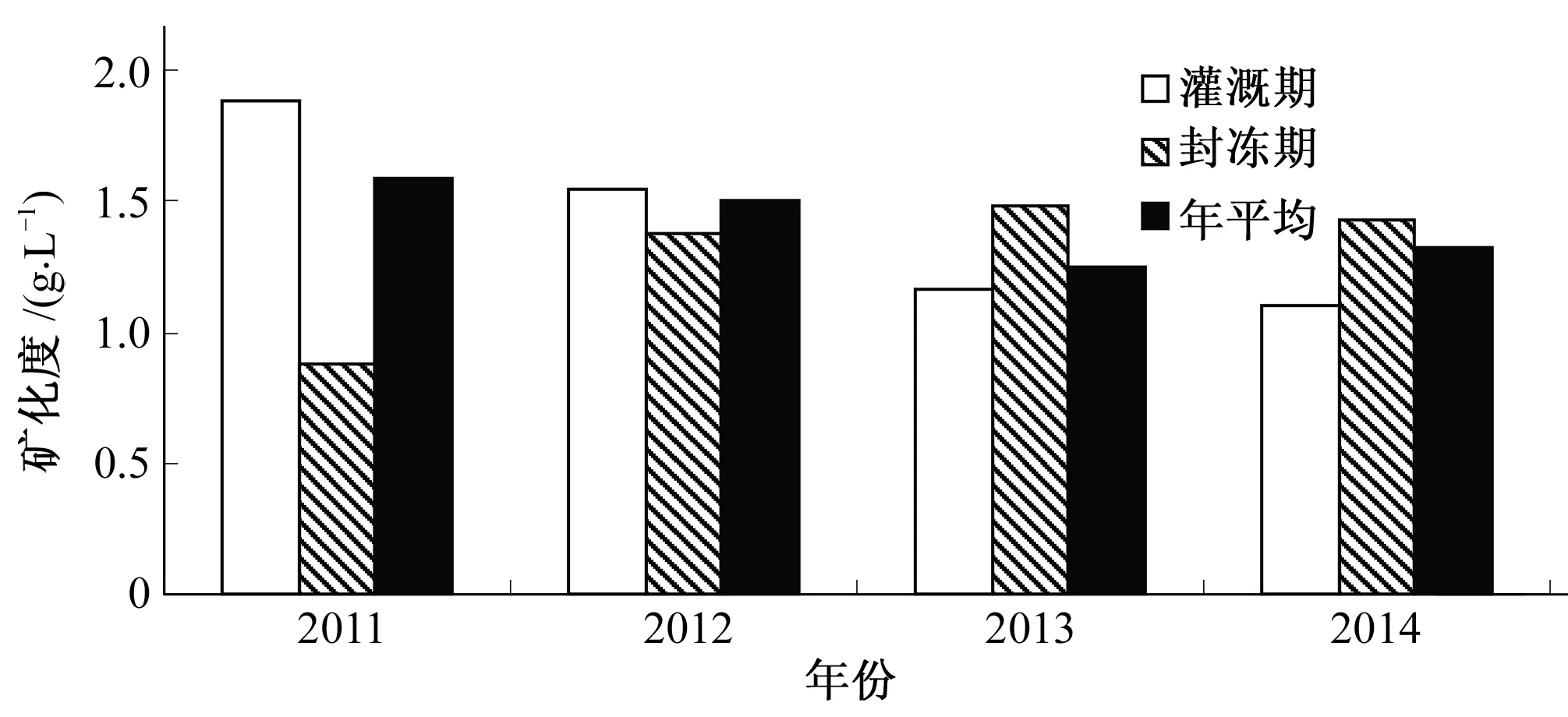

對于鹽漬化灌區,地下水水質的好壞直接決定了引黃灌區能否改為井渠雙灌區的問題。為此,仍以三湖河灌域公廟子鎮巴287-1號和先鋒鄉巴311號井為例(見圖1、圖2),分析黃灌區改為井灌區后的地下水水質變化。

圖1 巴287-1號井2011-2014年地下水礦化度Fig.1 The groundwater mineralization of No. Ba 287-1 well in the years 2011-2014

圖2 巴311號井2011-2014年地下水礦化度Fig.2 The groundwater mineralization of No. Ba 311 well in the years 2011-2014

由圖1、圖2可見,較實施井渠雙灌的2011-2012年,實施井灌的2013年和2014年年均地下水礦化度較井渠雙灌時分別下降了8.70%~19.09%和14.56%~32.48%,較引黃灌溉時三湖河灌域的平均地下水礦化度2.62 g/L下降了39.31%~49.62%,也就是說在實施井灌及井渠雙灌過程中降低了地下水位,同時也降低了地下水的礦化度。另外,圖1、圖2中還顯示了一個特點,實施井灌前地下水礦化度是灌溉期高于封凍期,井灌后的情況正好相反,表現出封凍期高于灌溉期。這是因為:一是黃灌用水量(975 m3/hm2)大于井灌用水量(750 m3/hm2)20%以上,其中一部分水滿足作物需求,另一部分用于淋洗土壤鹽分,帶著土壤可溶鹽分滲漏補給了地下水,抬升了地下水位,增加了地下水中的含鹽量,這一過程使根系層土壤脫鹽,地下水中積鹽,這對作物生長是有利的;二是井灌抽取地下水將部分鹽分帶至地表儲蓄土壤中,而井灌灌水定額小沒有多余的水淋洗鹽份,或者很少,它在灌水過程中形成了根系層土壤積鹽,地下水中含鹽較穩定的相反情況,而這對土壤及農作物生長是有害的。

另外,即使井灌所采水源為淡水,其含鹽量也遠大于黃河水含鹽量(井水含鹽量約為2 600 mg/L,黃河水含鹽量約為500 mg/L),土壤積鹽、硬化、板結的風險依然很大。

3 討論與結論

井灌有其優點。首先,可以緩減黃河來水時空分布不均的缺點,在灌溉期引黃水量不足時進行補充,緩解用水矛盾。其次可以降低地下水位,避免春季潮塌返鹽。另外井渠結合,有利于有效控制地下水位,以井代排,起到防治鹽堿化發生和發展的作用。

但井灌也有缺陷。首先,井灌會使根系層土壤積鹽加重。其次,大量開采地下水,會導致地下水位下降過大(埋深超過4 m),對農作物生長不利。再則超采地下水而又得不到及時足量的補充,會破壞地下水資源的平衡關系,最終導致水資源枯竭危及地區生態環境。

因此,我們可以總結出如下主要結論。

(1)發展井渠雙灌一定要經科學論證,合理規劃。絕不能盲目擴大范圍,增加機井數量,以免造成地下水開采過多而形成地下漏斗,威脅當地生態與糧食安全。

(2)井灌與黃灌必須緊密配合,互為補充。最好是用水高峰期用井灌,其余時期用黃灌,或者一輪井灌一輪黃灌交替進行。

(3)井渠雙灌有利于降低地下水埋深,控制地下水礦化度,改善作物生長環境,但要根據水資源總量科學合理的確定開采總量,避免破壞當地的水資源平衡,以確保當地井渠雙灌模式的可持續發展。

4 建 議

盡管引黃灌區下的井渠雙灌對水資源的合理配置較為復雜,特別是涉及鹽漬化灌區時,還涉及水鹽平衡問題,但是通過水鹽平衡分析及各類耗用水間的密切關系研究,還是有一定的規律可循,通過分析總結出如下建議。

(1)建立統一的水資源調配體系,統一管理。在實際工作中增強可操作性,不論井灌還是黃灌都要按計劃、按比例灌水,不能各自為政。

(2)在灌溉區和井渠雙灌區全面推行滴灌。

(3)秋澆儲水一定要用黃灌。既要發揮黃灌淋洗鹽分的作用,又能及時補充地下水,為來年春播儲備適宜墑情。

(4)增加科研投入,加強井灌區的水資源環境、生態環境監測及研究工作,建立健全的地下水動態監測 網,為地下水資源的研究和開發提供長期有效的實時資料。

(5)盡快出臺井灌區水費征收標準,對井灌區開征水費。

[1] 雷志棟,蘇立寧,楊詩秀,等. 青銅峽灌區水土資源平衡分析的探討[J]. 水利學報,2002,(6):9-14.

[2] 吉喜斌,康爾泗,趙文智,等. 黑河中游典型灌區水資源供需平衡及其安全評估[J]. 中國農業科學,2005,38(5):974-982.

[3] 張金萍,郭兵托,侯紅雨,等. 寧夏引黃灌區水平衡機制研究[J]. 中國農村水利水電,2010,(12):38-41.

[4] 付銀環,郭 萍,方世奇,等. 基于兩階段隨機規劃方法的灌區水資源優化配置[J]. 農業工程學報,2014,30(5):73-81.

[5] 岳偉麗. 河南省引黃灌區井渠結合水資源優化配置研究[J]. 河南科技學院學報(自然科學版),2006,34(2):25-28.

[6] 鐘瑞森,楊鵬年,董新光,等. 基于區域水鹽平衡的阿瓦提灌區水土資源優化配置研究[J].干旱區資源與環境,2010,24(4):167-173.