膜下滴灌毛管布置方式和灌水量對溫室番茄早期產量和品質的影響

郭莉杰,曹紅霞,吳宣毅,李紅崢

(1.西北農林科技大學旱區農業水土工程教育部重點實驗室,陜西 楊凌 712100;2. 山西省水利水電科學研究院,太原 030002)

近些年,隨著人們生活水平的提高,對食物品質的要求逐步提高,人們不再滿足于“吃飽”還要“吃好”。番茄營養品質較高,既可作蔬菜又可兼做水果,深受廣大消費者喜愛,在反季節蔬菜栽培中占很大比例[1,2]。在中國西北干旱半干旱地區,水資源是制約設施農業發展的重要因素,而番茄又屬于對水分要求較高的作物,在番茄生產過程中,如何灌、何時灌、灌多少,才能達到產量和品質雙贏,這是一個亟需解決的課題。與傳統灌溉模式相比,膜下滴灌這種灌溉方式具有獨特優勢,在國內作物栽培中已經得到了推廣[3,4],但是在番茄大小行栽培中,滴灌毛管布置方式方面的研究鮮有報道。用蒸發皿累積蒸發量作為灌溉指導依據,在國內外已經進行了大量研究[5]。番茄經濟效益主要由產量、產量分布以及采收期和高價位市場收購期的重合度等因素決定,番茄成熟期與市場高價位時期重合度對最終經濟效益有著十分重要的影響[5]。本試驗選用20 cm標準蒸發皿累積蒸發量作為灌水依據,設置1管1行和1管2行2種滴灌毛管布置方式,在蒸發皿系數選擇方面,參考趙偉霞等[6]的研究結果,尋求滴灌毛管布置方式和灌水量的較優組合,以期在兼顧果實品質的同時,獲得較高的早期產量,從而與市場高價位重合期盡可能延長,為指導番茄栽培實踐提供一定的理論指導。

1 材料與方法

1.1 試驗區概況

本試驗在陜西省楊凌農業高新技術產業示范區綠百合果蔬專業合作社171號日光溫室內進行。試驗地地處關中平原,北緯34°17′、東經108°01′,多年平均氣溫12.5 ℃,年均日照時數2 163.8 h,年均蒸發量1 500 mm,年平均降水量632 mm。試驗區土壤質地為重壤土,60 cm土層內,黏粒(<2 μm)為21%,粉粒(2~20 μm)為58%,砂粒(≥20~2 000 μm)為21%,田間持水量(質量含水量)為23.6%,干密度為1.35 g/cm3,有機質質量分數為3.41%,全氮含量1.65 g/kg, 全磷含量0.40 g/kg,全鉀含量1.79g/kg,土壤肥力較均一。溫室配有保溫草簾,通風口,遮陽網,可以及時調節溫室內的太陽輻射強度、溫度及濕度[7]。

1.2 試驗材料

試驗番茄于2015年9月中旬育苗,2015年10月19日定植,留4穗果后摘心打頂,第4穗果成熟后即拉秧。全生育期劃分為3個階段[8](第1階段從定值至第1穗果坐果、第2階段從第1穗果坐果至第1穗果成熟、第3階段從第1穗果成熟至第4穗果成熟),供試番茄品種為當地廣泛栽植的HL-2109,采用當地典型的壟溝覆膜種植模式(壟寬80 cm,溝寬60 cm,溝深20 cm,番茄植株栽植在溝斜坡,行距45 cm),株距35 cm。

試驗小區包括2溝2壟(面積17.64 m2),小區外2行作隔離行,內2行做試驗行,小區與小區之間埋設60 cm深的聚乙烯膜,用于防止小區之間水分與養分相互滲透,小區首部裝配水表和球閥,用于計量和控制灌水量。施肥按當地經驗進行,整地后均勻撒施腐熟雞糞作為基肥,追肥在每穗果食膨大前進行,基肥實用量和追肥量均按當地推薦水平進行。

1.3 試驗設計

試驗于溫室內進行膜下滴灌,滴頭間距為35 cm,滴頭流量為2.1 L/h,一次灌水延續時間為2~4 h(因為不同處理毛管布置方式和灌水量有所差異)。設滴灌毛管布置方式和蒸發皿系數2個因素。其中滴灌毛管布置方式包括2種:1行滴灌管控制1行番茄(滴灌毛管與番茄植株平行,距番茄植株水平距離為5 cm,即1管1行,G1)和1行滴灌管控制2行番茄(滴灌毛管布置在溝中間位置,與番茄種植行平行,即1管2行,G2);蒸發皿系數設0.6(K1)、0.8(K2)、1.0(K3)、1.2(K4)4個水平。試驗采用完全隨機區組設計,共8個處理,即G1K1、G1K2、G1K3、G1K4、G2K1、G2K2、G2K3、G2K4處理,3個重復,共計24個小區。番茄定植時不同處理灌水量一致,均把計劃濕潤層即0~50 cm土層[2]灌至田間持水量,滴灌濕潤比取測定值0.8。澆完定植水后,于次日下午用土鉆取土,通過烘干稱重法測定土壤含水量。用放置在溫室中部,高度與番茄冠層高度一致的20 cm標準蒸發皿記錄每日的蒸發量[6],用累積蒸發量作為灌水依據。當蒸發皿累積蒸發量達到21±2 mm時,土壤含水量達到田間持水量的75%±2%[2],進行灌水處理。此后的生育期,當蒸發皿累積蒸發量達到21±2 mm時,進行灌水處理。灌水量計算如下:

I=(∑EP)AKiP

式中:∑EP為蒸發皿的累計蒸發量;A為小區面積17.64 m2;Ki為蒸發皿系數(i=1,2,3,4);P為滴灌濕潤比,測定值為0.8。

1.4 觀測項目及方法

在番茄第1穗果實成熟期,記錄各個采摘期及各處理的采摘量。采摘時,每個處理隨機選取5株長勢一致的植株,測定產量,算出平均單株產量,進而根據種植密度,估算每公頃產量;測產后,每個處理隨機選取5個具有代表性的果實,先用蒸餾水清洗,然后打漿,測定其品質指標。維生素C采用鉬藍比色法[9],可溶性糖含量采用蒽酮比色法測定[9],有機酸采用NaOH滴定法測定[9]。

1.5 數據分析

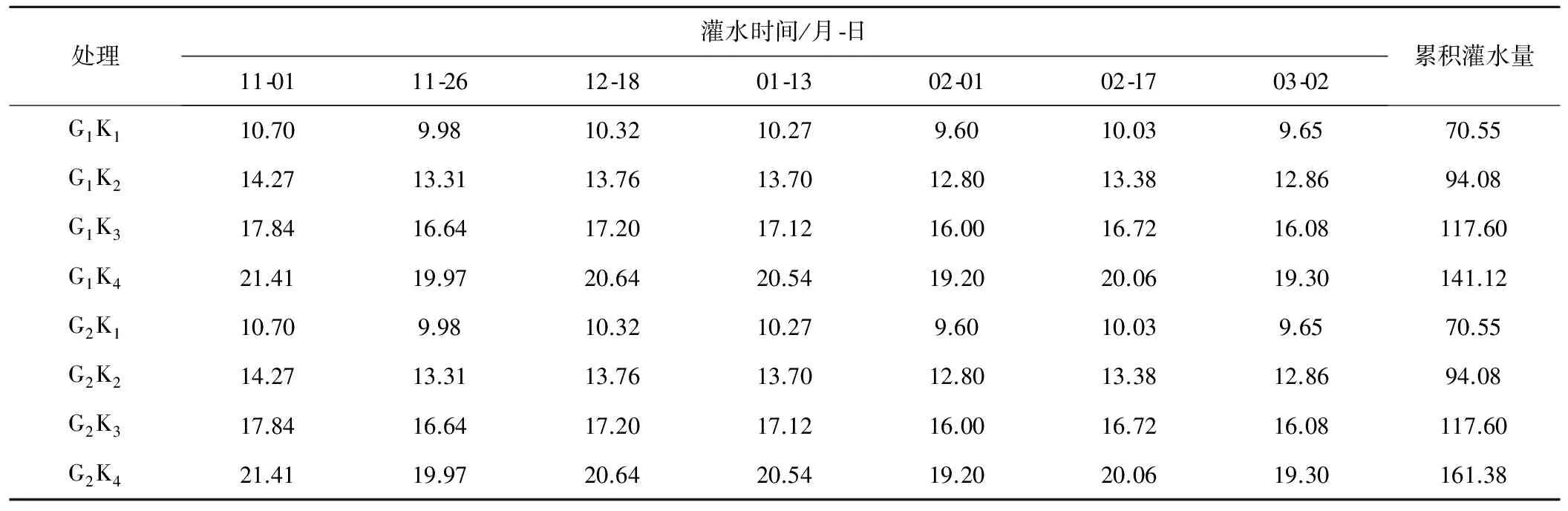

采用Excel和DPS數據處理軟件分析數據(見表1),用Duncan新復極差檢驗法進行統計分析,Excel 2007作圖。

表1 不同處理的灌水時間和灌水量 mm

2 結果與分析

2.1 毛管布置方式和灌水量對番茄成熟時間的影響

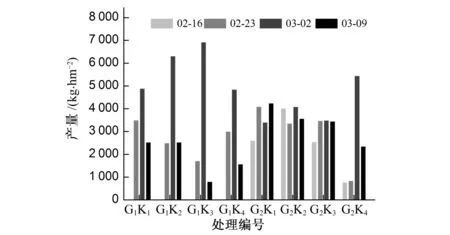

圖1列出了各處理1穗果在各個采摘日期的采摘量。從圖1中可以看出,1管2行處理與1管1行處理相比,番茄成熟時間較早,最明顯的是在2月16日采摘時,1管1行各個處理均沒有成熟的番茄,而與之相對應的1管2行處理均有成熟的番茄可以采摘。從埋設于30 cm土層的土壤溫度監測裝置的監測數據(本文沒有列出)可以看出,1管2行的平均土壤溫度高于1管1行處理,而在低溫季節茬口作物栽培中,土壤溫度對作物的生長發育有顯著影響,這與閆秋燕等[10]的研究結果一致。

圖1 各處理采摘時間及產量統計Fig.1 The harvest date and yield of different treatments

2.2 毛管布置方式和灌水量對番茄早期產量的影響

從圖2可以看出,除了G2K4外,1管2行其余處理的早期產量均顯著高于1管1行相應處理,其中G2K1、G2K2、G2K3分別比G1K1、G1K2、G1K3高出31.54%、32.49%、37.34%,這說明,不同的滴灌毛管布置方式對冬春茬番茄早期產量有顯著影響。在滴灌毛管布置方式相同情況下,隨著灌水量增加,番茄產量都呈現出先增大后減少的趨勢,這表明單純增加灌溉水量并不能使番茄早期產量持續增高,適宜的灌水量是獲得高產的保障。

圖2 各處理早期產量Fig.2 The earlier yield of different treatments 注:同列不同小寫字母表示不同處理間在α=0.05水平差異顯著。

2.3 毛管布置方式和灌水量對番茄早期品質的影響

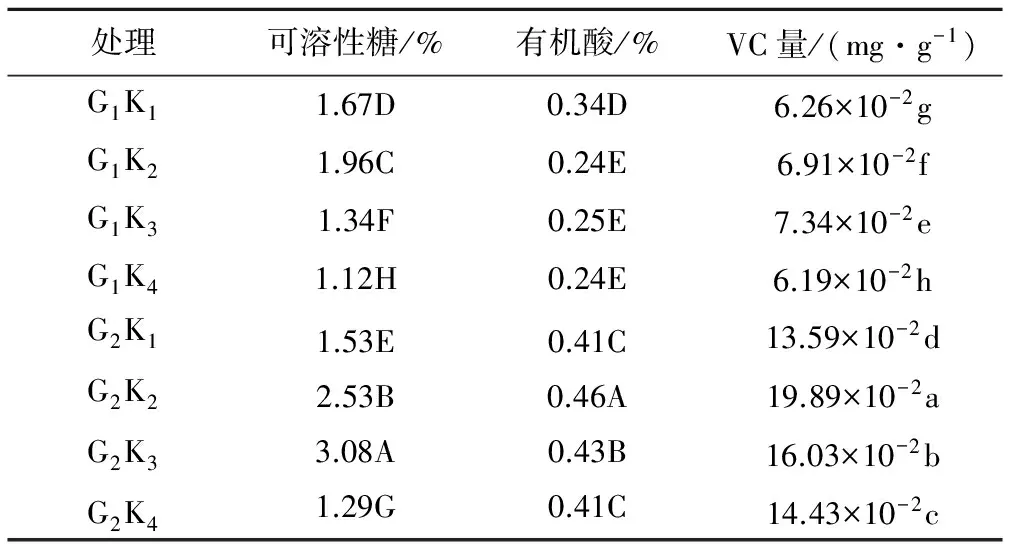

從表2可以看出,1管2行各處理的可溶性糖(除G2K1)、有機酸和VC值均顯著高于1管1行各個相應處理,這說明1管2行這種毛管布置方式有利于形成高品質早期番茄。在1管1行各個處理中,可溶性糖含量隨著灌水量增加呈現先增高后減少的趨勢,其中G1K2處理可溶性糖含量最高;VC含量也表現出相似的趨勢,但是最高的處理為G1K3;而有機酸含量是G1K1處理最高,G1K2、G1K3和G1K4之間沒有顯著差異,但3者均明顯低于G1K1處理,出現這種情況可能的原因是在1管1行這種滴灌毛管布置方式下,過多的灌水量不利于番茄果食中VC的合成與儲存。在1管2行的各個處理中,有機酸和VC均是G2K2最高,可溶性糖為G2K3較好。

表2 不同滴灌毛管布置方式和灌水量對番茄品質的影響Tab.2 The response of fruit quality to irrigation layout and irrigation amount

注:同列不同大寫字母表示不同處理間在α=0.01水平差異顯著,同列不同小寫字母表示不同處理間在α=0.05水平差異顯著。

3 結 語

(1) 不同滴灌毛管布置方式和灌水量對冬春茬番茄成熟時間有明顯影響。當滴灌毛管布置方式相同時,隨著灌水量遞減,番茄成熟時間會有所提前;當灌水量相同時,1管2行處理番茄成熟時間早于1管1行處理。

(2)不同滴灌毛管布置方式和灌水量對番茄早期產量有顯著影響。當灌水量相同時,除G2K4外,1管2行其余各處理的早期產量均顯著高于1管1行各相應處理;滴灌毛管布置方式相同時,番茄早期產量隨著灌水量增加呈現先增大后減少的趨勢。

(3)不同滴灌毛管布置方式和灌水量對番茄品質也有顯著影響。1管2行各處理番茄品質要顯著好于1管1行相應處理;當灌水量相同時,除了1管1行處理的有機酸外,其余處理番茄的品質指標均隨著灌水量的增加呈現先增大后減少的趨勢。

(4)綜上所述,1管2行既能減少滴灌毛管用量,減少成本投入,又可使冬春茬番茄成熟時間提前,使番茄收獲時間和市場高價位時段更多重合,增加收入,是較為理想的滴灌毛管布置方式。在綜合考慮早期產量和果實品質的情況下,蒸發皿系數為0.8時,既可獲得高產又能兼顧品質,是較為理想的蒸發皿系數。

[1] 石小虎,蔡煥杰,趙麗麗,等. 基于SIMDualKc模型估算非充分灌水條件下溫室番茄蒸發蒸騰量[J]. 農業工程學報,2015,31(22):131-138.

[2] 王 峰,杜太生,邱讓建,等. 虧缺灌溉對溫室番茄產量與水分利用效率的影響[J]. 農業工程學報,2010,(9):46-52.

[3] 王立新. 膜下滴灌技術應用分析與研究[J]. 水利科技與經濟,2013,19(2):77-78.

[4] 王東晶. 我國膜下滴灌技術發展與應用現狀[J]. 現代農業科技,2013,(19):244-245.

[5] 焦艷平,趙 勇,張艷紅,等. 基于蒸發皿蒸發量的日光溫室番茄滴灌灌水量研究[J]. 干旱地區農業研究,2011,(5):133-138.

[6] 趙偉霞,蔡煥杰,單志杰,等. 無壓灌溉日光溫室番茄作物-皿系數研究[J]. 干旱地區農業研究,2009,(4):16-21.

[7] Wang Z, Liu Z, Zhang Z, et al. Subsurface drip irrigation scheduling for cucumber (Cucumis sativus L.) grown in solar greenhouse based on 20cm standard pan evaporation in Northeast China[J]. Scientia Horticulturae, 2009,123(1):51-57.

[8] Chen J, Kang S, Du T, et al. Quantitative response of greenhouse tomato yield and quality to water deficit at different growth stages[J]. Agricultural Water Management, 2013,129:152-162.

[9] Wang C, Gu F, Chen J, et al. Assessing the response of yield and comprehensive fruit quality of tomato grown in greenhouse to deficit irrigation and nitrogen application strategies[J]. Agricultural Water Management, 2015,161:9-19.

[10] 閆秋艷,段增強,李 汛,等. 根區溫度對黃瓜生長和土壤養分利用的影響[J]. 土壤學報,2013,(4):752-760.