黃河橋梁冰凌撞擊力實(shí)體模型相似律及模擬材料選擇

吳國(guó)英,趙連軍,李遠(yuǎn)發(fā)

(黃河水利科學(xué)研究院 水利部黃河泥沙重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,鄭州 450003)

隨著經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展,黃河上涉河建筑物尤其是橋梁越來(lái)越多,每當(dāng)黃河凌汛封河、開(kāi)河時(shí),橋梁常遭遇流冰的猛烈撞擊。我國(guó)工程技術(shù)人員借鑒國(guó)外學(xué)者的研究成果[1-6],結(jié)合我國(guó)實(shí)際情況,自20世紀(jì)80年代起對(duì)流冰撞擊力[7-14]進(jìn)行了的研究,取得了一定的成果和工程經(jīng)驗(yàn)。但是限于問(wèn)題的復(fù)雜性,目前對(duì)冰凌撞擊力的研究還處于不完善的狀態(tài),各種計(jì)算公式大多是經(jīng)驗(yàn)性的[7,15-19]。為了安全計(jì),設(shè)計(jì)部門(mén)在橋梁設(shè)計(jì)時(shí)往往采用較大的安全系數(shù),從而增大了橋墩尺寸、擠占了河道有效過(guò)洪斷面,影響了河道行洪安全。因此開(kāi)展冰凌撞擊力模型研究,通過(guò)試驗(yàn)真實(shí)模擬流冰對(duì)橋墩的撞擊,不僅對(duì)橋梁設(shè)計(jì)具有指導(dǎo)意義,而且對(duì)黃河河道規(guī)范管理具有重要的參考價(jià)值。實(shí)體模型試驗(yàn)的關(guān)鍵就在于相似律及模擬材料的選擇。

1 冰力試驗(yàn)研究現(xiàn)狀

冰力模型試驗(yàn)已開(kāi)展多年,最開(kāi)始主要應(yīng)用于破冰船的設(shè)計(jì)。20世紀(jì)80年代由于寒冷海域海洋大開(kāi)發(fā),很多國(guó)家建立了低溫冰池試驗(yàn)室。以往進(jìn)行的大部分試驗(yàn)基本是針對(duì)靜冰力問(wèn)題,隨著寒冷海域開(kāi)發(fā)活動(dòng)的日益增多,解決冰與結(jié)構(gòu)相互作用的動(dòng)冰力引起的問(wèn)題的需求也越來(lái)越迫切,目前國(guó)內(nèi)外一些冰工程實(shí)驗(yàn)室近些年已開(kāi)始進(jìn)行動(dòng)冰力模型試驗(yàn)研究。

在國(guó)內(nèi),天津大學(xué)天津大學(xué)于1987年建立了低溫實(shí)驗(yàn)室,并進(jìn)行了首次冰力模型試驗(yàn)-渤海遼東灣抗冰平臺(tái)冰力模型試驗(yàn),先后還進(jìn)行了冰與結(jié)構(gòu)相互作用機(jī)制研究、港工結(jié)構(gòu)的冰荷載等多項(xiàng)試驗(yàn)。大連理工大學(xué)也建立了海岸和近海工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,該實(shí)驗(yàn)室首次開(kāi)展了冰撞擊力物理模型試驗(yàn),發(fā)展了相關(guān)模型試驗(yàn)監(jiān)測(cè)技術(shù),得到流冰撞擊力及模型冰主要物理力學(xué)參數(shù),并通過(guò)研究獲得它們之間的實(shí)驗(yàn)關(guān)系,成功實(shí)現(xiàn)了流冰撞擊力試驗(yàn)結(jié)果到原型冰力的復(fù)原。該實(shí)驗(yàn)室還進(jìn)行了模型冰材料研究,并研制開(kāi)發(fā)出了非凍結(jié)模型冰,拓展了模型冰遴選的范圍。

從目前的研究成果看,研究的對(duì)象大多為海冰,河冰相關(guān)研究主要是黑龍江一帶的河流,現(xiàn)有的試驗(yàn)資料不具有代表性,規(guī)范中橋墩冰凌撞擊力的計(jì)算方法沒(méi)有充足的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)支撐。

目前黃河涉河建筑物冰凌撞擊力實(shí)驗(yàn)室研究開(kāi)展較少。黃河水利科學(xué)研究院曾用石蠟等材料模擬流冰進(jìn)行實(shí)體模型試驗(yàn),但模擬的僅僅是流冰卡冰,并沒(méi)有進(jìn)行撞擊力的研究,本文以黃河內(nèi)蒙古河段為對(duì)象,探討冰凌撞擊力模擬的相似理論。

2 模型相似律研究

2.1 傳統(tǒng)模型相似律

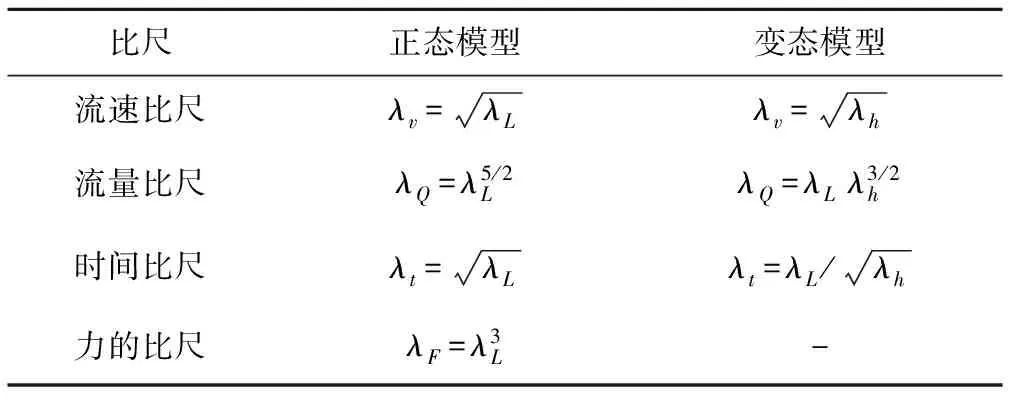

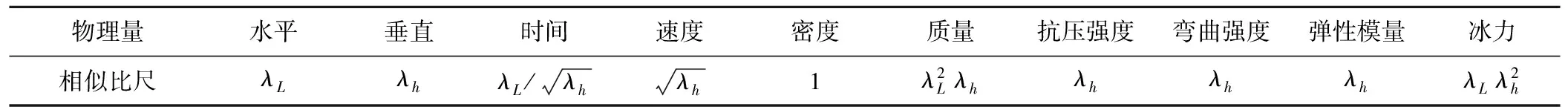

流體運(yùn)動(dòng)中發(fā)生作用的力有多種,包括重力、慣性力、黏滯力、彈性力、表面張力、壓力等[20,21],但實(shí)際上一些作用力并不常發(fā)生作用或者作用甚微,所以模型試驗(yàn)只用保證起主要作用的某種力相似,滿(mǎn)足相應(yīng)的相似準(zhǔn)則即可。傳統(tǒng)模型可分為正態(tài)模型和變態(tài)模型,當(dāng)河道中有水工建筑物時(shí),常采用正態(tài)模型;當(dāng)試驗(yàn)場(chǎng)地受限或者需要加大模型水深和流速的時(shí)候,就需要制作變態(tài)模型進(jìn)行試驗(yàn),河工模型(比如黃河河道)常需要采用變態(tài)模型。相應(yīng)的模型相似律也分為正態(tài)模型相似律和變態(tài)模型相似律,正態(tài)模型相似律常用的有重力起主導(dǎo)作用的佛汝德模型定律;變態(tài)河道模型主要受重力和阻力控制,則必須同時(shí)滿(mǎn)足重力相似和紊流阻力相似。由相似律推導(dǎo)的各物理量比尺見(jiàn)表1,其中水平比尺為λL,垂直比尺為λh。

表1 模型比尺列表

2.2 冰凌撞擊力正態(tài)模型相似律及比尺推導(dǎo)

冰力模型試驗(yàn)既是水工模型試驗(yàn),又是一種材料力學(xué)試驗(yàn)。因此,冰力模型試驗(yàn)需要考慮水運(yùn)動(dòng)、冰運(yùn)動(dòng)、冰變形及破壞現(xiàn)象與原型相似。

冰凌撞擊力屬于靜冰力模型試驗(yàn)。起主導(dǎo)作用的力為在重力,所以冰凌撞擊力用到的模型律應(yīng)是重力相似下導(dǎo)出的相似準(zhǔn)數(shù)[22-28]。佛汝德相似準(zhǔn)則在流體模型試驗(yàn)中應(yīng)用最廣;冰力問(wèn)題中,水的黏滯力較其他力很小,忽略不計(jì),故黏滯力相似準(zhǔn)則,即雷諾相似準(zhǔn)則不適用與冰凌撞擊力模型試驗(yàn);另外還必須滿(mǎn)足模型和原型中反映慣性力和彈性力比值的柯西數(shù)相等的要求,即彈性力相似準(zhǔn)則(柯西相似準(zhǔn)則)。

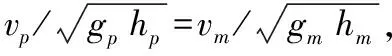

(1)根據(jù)以上模型試驗(yàn)相似律進(jìn)行各物理量的正態(tài)比尺推導(dǎo)。佛汝德數(shù)相似表達(dá)式為:

(1)

理想情況下λFr=1,同時(shí)由λg=1可得流速與時(shí)間的比尺為:

(3)

(2)彈性力相似。當(dāng)運(yùn)動(dòng)中彈性力為主要作用力時(shí),模型和原型則須遵循彈性力相似準(zhǔn)則。彈性力公式為:

F=σA=EεA

(4)

式中:σ、A、E、ε分別為應(yīng)力、面積、彈性模量和彈性應(yīng)變。

繼而可得彈性力相似比尺為:

λF=λ2LλEλε

(5)

因原型與模型須保持幾何相似,則λε=1。由彈性力與慣性力相似比尺相等推導(dǎo)可得:

λE=λpλ2v

(6)

ch=idem=ρv2/E

(7)

理想情況下,柯西數(shù)比尺λch=1,另λp=1,由式(2)可推導(dǎo)出彈性模量相似比尺為:

λE=λL

(8)

根據(jù)式(5)和式(8)可得λF與λL的相互關(guān)系表達(dá)式為:

λF=λ3L

(9)

抗壓強(qiáng)度指外力是壓力時(shí)的強(qiáng)度極限,公式表達(dá)為σc=F/A,根據(jù)式(9)可以推導(dǎo)出抗壓強(qiáng)度的比尺,即:

(10)

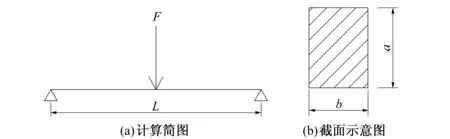

彎曲強(qiáng)度是指材料在彎曲負(fù)荷作用下破裂或達(dá)到規(guī)定彎矩時(shí)能承受的最大應(yīng)力,圖1為計(jì)算簡(jiǎn)圖及截面示意圖,公式表達(dá)為σf=M/W。集中荷載彎矩:M=FL/4,矩形截面抵抗矩:W=ba2/6,推導(dǎo)可得:

(11)

圖1 三點(diǎn)彎曲法計(jì)算簡(jiǎn)圖及試樣截面示意圖

根據(jù)式(9)和式(11)可以推導(dǎo)出彎曲強(qiáng)度的比尺為:

(12)

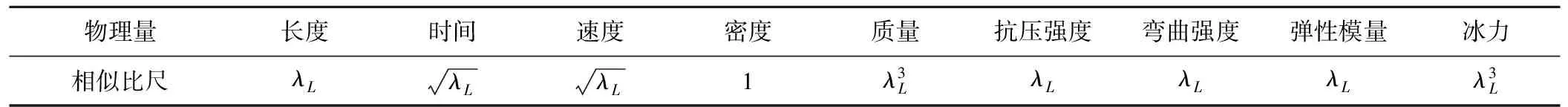

綜上可整理出冰凌撞擊力正態(tài)模型試驗(yàn)各物理量的相似比尺,見(jiàn)表2。

表2 冰凌撞擊力正態(tài)模型試驗(yàn)相似比尺

2.3 冰凌撞擊力變態(tài)模型相似律及比尺推導(dǎo)

由于黃河河道實(shí)體模型經(jīng)常用到變態(tài)比尺,為了能在變態(tài)河道模型試驗(yàn)時(shí)加入冰凌撞擊力研究,有必要推導(dǎo)出相應(yīng)的變態(tài)模型比尺。

(13)

據(jù)此推導(dǎo)出時(shí)間比尺為:

(14)

(2)根據(jù)彈性力相似準(zhǔn)則及彈性力計(jì)算表達(dá)式F=σA=EεA,可得彈性力的相似比尺為:

λF=λEλελLλh

(15)

由彈性力與慣性力相似比尺相等可得:

(16)

同時(shí)由λρ=1以及式(13)、式(14)可推導(dǎo)出變態(tài)模型中彈性模量的相似比尺為:

λE=λh

(17)

根據(jù)式(15)和式(17)可得λF表達(dá)式為:

λF=λLλ2h

(18)

根據(jù)式(18)可以推導(dǎo)出抗壓強(qiáng)度σc=F/A的比尺為:

(19)

根據(jù)式(11)和式(18)可以推導(dǎo)出彎曲強(qiáng)度的比尺為:

(20)

綜上可整理出冰凌撞擊力變態(tài)模型試驗(yàn)各物理量的相似比尺,見(jiàn)表3。

表3 冰凌撞擊力變態(tài)模型試驗(yàn)相似比尺

2.4 模型比尺設(shè)計(jì)

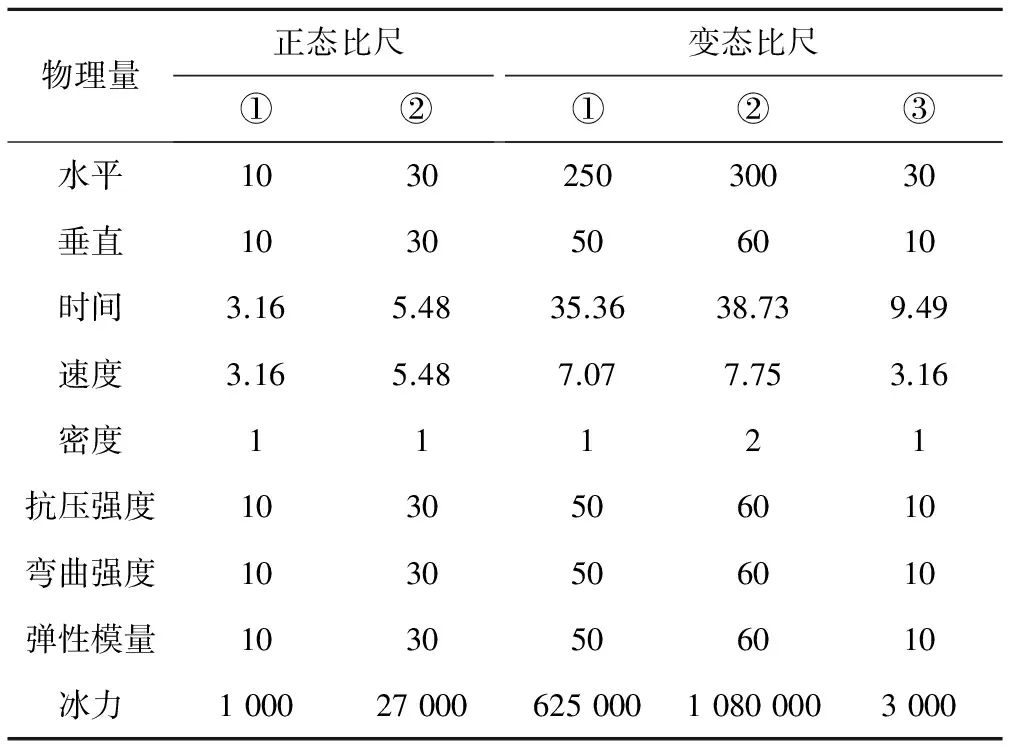

通過(guò)調(diào)研發(fā)現(xiàn)國(guó)內(nèi)冰力試驗(yàn)室一般采用正態(tài)模型比尺,幾何比尺范圍為10~30[28-30],黃科院也曾做過(guò)變態(tài)模型流冰卡冰試驗(yàn)[31],選用垂直比尺為50~60,變率選5,水平比尺則為250~300。由此設(shè)計(jì)并計(jì)算了不同幾何比尺條件下,流冰撞擊力模型相應(yīng)的主要物理參數(shù)比尺,見(jiàn)表4。

表4 模型主要物理參數(shù)比尺匯總表

3 模擬材料選擇

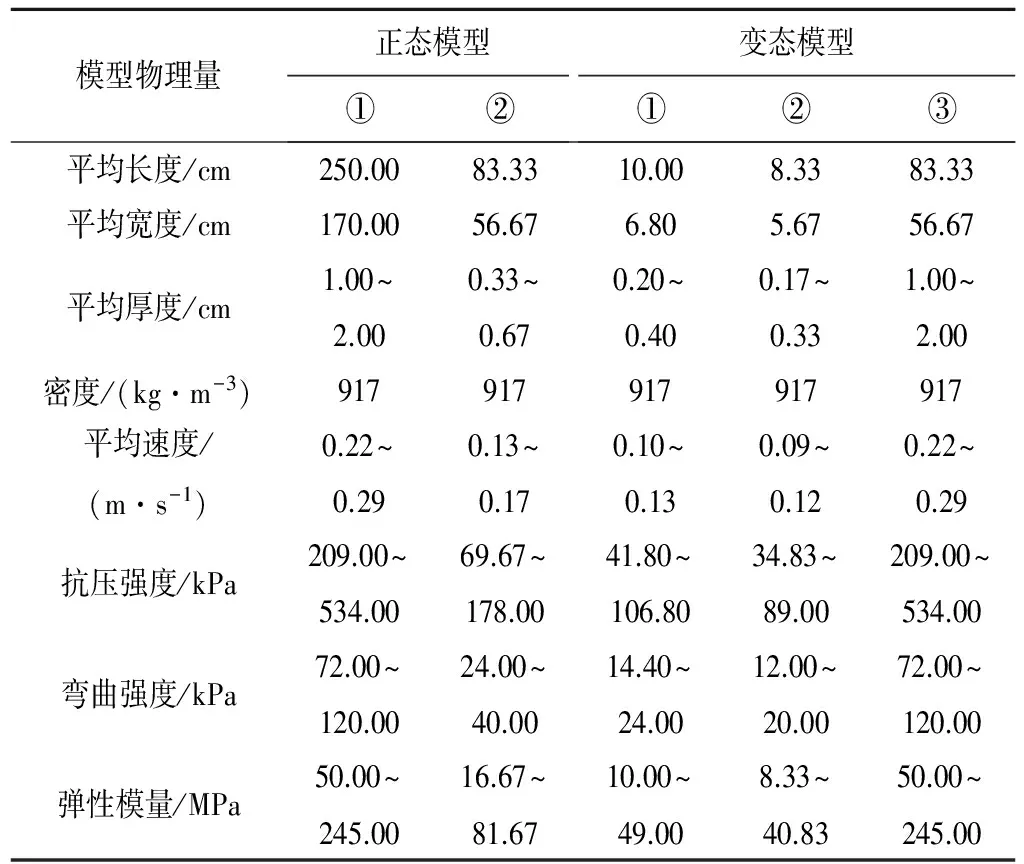

選擇合適的模型冰材料,首先要了解黃河原型冰的基本特性及力學(xué)性能。距黃河內(nèi)蒙古河段最近的石嘴山水文站,1986-2003年凌汛期冰情監(jiān)測(cè)結(jié)果表明:開(kāi)河期冰塊平均長(zhǎng)度為25 m,平均寬度為17 m,河冰最大冰厚為0.2~0.5 m,一般厚度為0.1~0.2 m[31];內(nèi)蒙古河段開(kāi)河時(shí)流速約為0.71~0.92 m/s[32]。綜合前人的研究成果,通過(guò)系統(tǒng)分析,總結(jié)得出黃河流冰力學(xué)特性為:冰體在-2.5~-20 ℃下抗壓強(qiáng)度為2.09~5.34 MPa,剪切強(qiáng)度為569~642 kPa,彎曲強(qiáng)度為0.72~1.2 MPa,彈性模量為0.5~2.45 GPa[10,33-35]。

根據(jù)表4以及上述黃河流冰特性,可以得到黃河涉河建筑物冰凌撞擊力模型試驗(yàn)中所各相關(guān)物理參數(shù)取值,見(jiàn)表5。

表5 模型試驗(yàn)相關(guān)參數(shù)取值表

除了上述參數(shù),模型冰材料合適與否還有一個(gè)最重要的指標(biāo),就是國(guó)際上公認(rèn)的模型冰的彈性模量與其彎曲強(qiáng)度降低的比值E/σf只要大于2 000,就可保證模型冰與原型冰具有相同的破壞形式。

目前國(guó)內(nèi)外使用的模型冰分為凍結(jié)冰和非凍結(jié)冰,由于低溫冷凍模型冰力學(xué)性質(zhì)長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性的控制技術(shù)尚待改進(jìn),摻和劑添加沒(méi)有統(tǒng)一的規(guī)則與標(biāo)準(zhǔn),低溫水池試驗(yàn)運(yùn)行及維護(hù)費(fèi)用極高,因此現(xiàn)階段黃河冰凌撞擊力實(shí)體模型試驗(yàn)主要考慮可在常溫條件下進(jìn)行試驗(yàn)的非凍結(jié)模型冰。模型冰材料首先要滿(mǎn)足密度與原型冰相似,即材料密度要在917 kg/m3左右,且不溶于水,浸水后形狀、結(jié)構(gòu)不發(fā)生改變。下面選取幾種可能作為模型冰的材料進(jìn)行對(duì)比分析。

(1)石蠟。石蠟是石油煉制過(guò)程中的主要產(chǎn)品之一,密度通常為880~915 kg/m3。石蠟具有防水、防潮、防微生物和抗分解等優(yōu)良特性,廣泛用于造紙、日化、食品、農(nóng)業(yè)、橡膠、塑料、包裝、制燭、熱熔膠等方面[36]。例如54號(hào)全精煉石蠟,為半透明的白色塊狀物體,熔點(diǎn)為54.1 ℃,抗壓強(qiáng)度為1 352.52 kPa。黃科院在模型試驗(yàn)中曾采用添加少量石膏粉的石蠟作為模型冰(見(jiàn)圖2),密度為910 kg/m3,十分接近天然冰的密度917 kg/m3[31]。用其模擬黃河內(nèi)蒙古河段開(kāi)河期的流冰,根據(jù)研究目的對(duì)相似條件進(jìn)行適當(dāng)簡(jiǎn)化,僅需滿(mǎn)足浮冰運(yùn)動(dòng)相似要求。

(2)高密度纖維板。高密度纖維板是以木質(zhì)纖維或其他植物纖維為原料,施加脲醛脂,或其他合成樹(shù)脂在加熱加壓的條件下壓制成的一種板材。目前生產(chǎn)的高密度纖維板密度可達(dá)800~930 kg/m3。板面質(zhì)地細(xì)密、平滑,在環(huán)境溫、濕度變化時(shí),尺寸穩(wěn)定性好。內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)細(xì)密、特別具有密實(shí)的邊緣,組織結(jié)構(gòu)均勻、內(nèi)外一致。例如安徽寧國(guó)市東南木業(yè)有限公司生產(chǎn)的高密度板,厚度范圍2~25 mm,密度可達(dá)850 kg/m3,抗壓強(qiáng)度600 kPa以上,抗彎強(qiáng)度為17.2 MPa以上,彈性模型大于2 800 MPa。

(3)DUT-1模型冰。大連理工大學(xué)發(fā)展的DUT-1模型冰是一種非凍結(jié)可破碎模型冰[32-35,37-39],功能材料的組成類(lèi)似素混凝土,由骨料、填料、添加劑、膠結(jié)劑組成。標(biāo)準(zhǔn)配方是平均粒徑0.3 mm的聚丙烯粒、平均粒徑0.6 mm的聚丙烯脂、425A水泥和自來(lái)水混合而成;材料混合成糊狀后放入模具內(nèi)壓實(shí)并抹平,養(yǎng)生10 d,即為干模型冰冰排;將模型冰冰排和玻璃板一起移入水槽,放水到模型冰表面,浸泡直至模型冰自動(dòng)浮起,再浸泡1 h[40]。

該模型冰浸水密度為910~960 kg/m3,同天然冰917 kg/m3十分接近,實(shí)測(cè)彎曲強(qiáng)度范圍為20~70 kPa,模型冰浸水后密度、彎曲強(qiáng)度穩(wěn)定時(shí)間可持續(xù)4 h,可保證物理模擬試驗(yàn)時(shí)間。DUT-1模型冰經(jīng)測(cè)驗(yàn),樣本彈性模量與彎曲強(qiáng)度之比大于2 000的占82%,符合國(guó)際上對(duì)模型冰該指標(biāo)的要求。

綜上所述,石蠟和高密度纖維板雖然密度接近天然冰,但是力學(xué)指標(biāo)不符合黃河模型冰要求數(shù)值,高密度纖維板更是存在浸水時(shí)間長(zhǎng)后易變形的缺點(diǎn)。就目前調(diào)研結(jié)果來(lái)看,DUT-1模型冰是開(kāi)展黃河涉河建筑物冰凌撞擊力實(shí)驗(yàn)體模型試驗(yàn)?zāi)P捅牧系妮^優(yōu)選擇。

4 結(jié) 語(yǔ)

(1)通過(guò)對(duì)冰力模型試驗(yàn)相似律的研究,推導(dǎo)了適用于黃河的正態(tài)以及變態(tài)冰凌撞擊力模型相似律,并設(shè)計(jì)了相應(yīng)的模型比尺。由于目前冰凌撞擊力模型試驗(yàn)均為正態(tài)模型,變態(tài)模型還未有開(kāi)展,故建議進(jìn)行實(shí)體模型試驗(yàn)及現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)試驗(yàn),通過(guò)試驗(yàn)數(shù)據(jù)對(duì)變態(tài)模型比尺進(jìn)行驗(yàn)證。

(2)研究分析認(rèn)為現(xiàn)階段黃河橋梁冰凌撞擊力模型試驗(yàn)采用非凍結(jié)模型冰較為合適。通過(guò)對(duì)密度較合適的非凍結(jié)材料進(jìn)行分析對(duì)比,認(rèn)為非凍結(jié)模型冰DUT-1較為適合黃河冰凌撞擊力正態(tài)模型試驗(yàn),但是變態(tài)比尺條件下,該模型冰材料的相關(guān)特性沒(méi)有經(jīng)過(guò)驗(yàn)證,合適與否尚不可知,建議在此基礎(chǔ)上進(jìn)行更進(jìn)一步的模型冰材料專(zhuān)項(xiàng)研究。

□

[1] Jacqueline A, Rickter-Menge. US research in ice mechanics:1987-1990[J]. Cold Regions Science and Technology, 1992,(20):231-246.

[2] Sinha N K, Timco G W, Frederking R. Recent advances in ice mechanics in Canada[J]. Applied Mechanics Reviews, 1987,40(9):1 214-1 231.

[3] Hallam S D, Sanderson T J O. Advances in ice mechanics in the United Kingdom[J]. Applied Mechanics Reviews, 1987,40(9):1 193-1 199.

[4] Sodhi D S, Cox G F N. Advances in sea ice mechanics in the USA[J]. Applied Mechanics Reviews, 1987,40(9):1 232-1 240.

[5] Joathim Schwayz. Advances in ice mechanics in West Germany[J]. Applied Mechanics Reviews, 1987,40(9):1 208-1 213.

[6] Mauri Maattanen. Advances in ice mechanics in Finland[J]. Applied Mechanics Reviews, 1987,40(9):1 200-1 207.

[7] 蔡之瑞, 孫柏濤, 郭世榮, 等. 冰荷載的實(shí)驗(yàn)研究與計(jì)算方法[J]. 地震工程與工程振動(dòng), 1997,17(4):49-56.

[8] 蔡之瑞, 李金驥, 孫曉明, 等. 佳木斯公路大橋承受的冰荷載[J]. 世界地震工程, 1994,(4):49-52.

[9] 黃茂桓, 劉 宗. 黃河上游冰強(qiáng)度試驗(yàn)研究[C]∥ 北京:中國(guó)地理學(xué)會(huì)冰川凍土學(xué)術(shù)會(huì)議, 1978:146-151.

[10] 張明元, 孟廣琳, 隋吉學(xué). 渤海灣海冰和黃河口河冰物理力學(xué)性質(zhì)的測(cè)定和研究[J]. 海洋工程, 1993,11(3):39-45.

[11] 韓 艷. 河冰對(duì)橋梁橋墩結(jié)構(gòu)作用的計(jì)算方法研究[D]. 哈爾濱:哈爾濱建筑大學(xué), 2000.

[12] 王金峰. 河冰力學(xué)性能及其對(duì)橋墩撞擊力的研究[D]. 哈爾濱:東北林業(yè)大學(xué), 2007.

[13] 齊齊哈爾鐵路局. 冰對(duì)工程結(jié)構(gòu)的作用[R]. 黑龍江齊齊哈爾:齊齊哈爾鐵路局, 1976.

[14] 齊齊哈爾鐵路局科學(xué)研究所. 橋墩流冰動(dòng)壓力現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)[R]. 黑龍江齊齊哈爾:齊齊哈爾鐵路局科學(xué)研究所, 1985.

[15] JTJ021-85,公路橋涵設(shè)計(jì)通用規(guī)范[S].

[16] JTJ021-89,公路橋涵設(shè)計(jì)通用規(guī)范[S].

[17] JTG D60-2004,公路橋涵設(shè)計(jì)通用規(guī)范[S].

[18] TB10002.1-99,鐵路橋涵設(shè)計(jì)基本規(guī)范[S].

[19] TB10002.1-2005,鐵路橋涵設(shè)計(jì)基本規(guī)范[S].

[20] 南京水利科學(xué)研究院水利水電科學(xué)研究院. 水工模型試驗(yàn)[M].2版. 北京:水利水電出版社, 1985.

[21] 吳持恭. 水力學(xué)[M]. 2版. 北京:高等教育出版社, 1983.

[22] 賈玲玲. 冰激橋墩振動(dòng)響應(yīng)分析及結(jié)構(gòu)復(fù)合反演研究[D]. 遼寧大連:大連理工大學(xué), 2009.

[23] Cornett A M, Timco G W. Ice loads on an elastic model of the Molikpaq[J]. Applied Ocean Reasearch, 1998, 10(1): 105-108.

[24] Palmer A, Johnstor I. Ice velocity effects and ice force scaling[C]∥ Proceedings of the IUTAM Symposium, 2000:115-126.

[25] 左東啟. 模型試驗(yàn)的理論和方法[M]. 北京:水利電力出版社, 1984.

[26] Timco G W. Ice forces on structures: physical modeling techniques[C]∥ IAHR Symposium on Ice, Hamburg, 1984:117-150.

[27] 宋 安, 汪震宇, 史慶增, 等. 冰模擬實(shí)驗(yàn)與水利工程[J]. 水利水電技術(shù), 2005,36(7):140-142.

[28] 李志軍, 王永學(xué), 曲月霞, 等. 半圓型結(jié)構(gòu)冰壓力的物理模擬試驗(yàn)研究[J]. 冰川凍土, 2003,25(4):445-451.

[29] 李志軍, 董吉武. 冰對(duì)水工結(jié)構(gòu)物作用力的物理模擬-III.冰對(duì)結(jié)構(gòu)物撞擊作用力模擬實(shí)例[J]. 黑龍江大學(xué)工程學(xué)報(bào), 2011,2(4):1-6.

[30] 李志軍, 賈 青, 王國(guó)玉, 等. 流冰對(duì)碼頭排樁撞擊力的物理模擬試驗(yàn)研究[J]. 工程力學(xué), 2010,27(3):169-173.

[31] 于守兵, 顧志剛, 侯志軍. 包神鐵路黃河大橋冰凌開(kāi)河期實(shí)體模型試驗(yàn)[J]. 水利水電科技進(jìn)展, 2014,34(4):57-61.

[32] 季鴻蘭. 黃河內(nèi)蒙段凌汛成因分析及封開(kāi)河日期預(yù)報(bào)模型研究[D]. 呼和浩特:內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué), 2002.

[33] 孟廣琳, 張明遠(yuǎn), 李志軍,等. 黃河口低鹽度海冰與黃河冰的抗壓強(qiáng)度[J]. 海洋環(huán)境科學(xué), 1994,13(3):72-80.

[34] 隋吉學(xué), 張明遠(yuǎn), 李志軍,等. 黃河冰三點(diǎn)彎曲強(qiáng)度的試驗(yàn)研究[J]. 海洋環(huán)境科學(xué), 1994,13(1):82-86.

[35] 張明遠(yuǎn), 孟廣琳, 嚴(yán)德成. 渤海灣海冰及黃河口河冰的剪切性質(zhì)[J]. 海洋學(xué)報(bào), 1995,17(3):92-95.

[36] 汪 靈, 王一鳴, 鄭 夏. 等. 硬脂酸對(duì)石蠟熔點(diǎn)及力學(xué)性能的影響[J]. 西南石油大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2008,30(2):112-115.

[37] 李志軍. DUT-1模型冰的技術(shù)基礎(chǔ)和現(xiàn)狀[R]. 遼寧大連:大連理工大學(xué), 1999.

[38] 張麗敏. 冰對(duì)碼頭水工結(jié)構(gòu)作用力的物理模擬試驗(yàn)研究[D]. 遼寧大連:大連理工大學(xué), 2006.

[39] 王永學(xué), 李志軍, 李廣偉. DUT-1非凍結(jié)合成模型冰物模技術(shù)及應(yīng)用[J]. 大連理工大學(xué)學(xué)報(bào), 2001,41(1):94-99.

[40] 李志軍, 王永學(xué), 李廣偉,等. 一種非凍結(jié)合成模型冰的制備:中國(guó),0010462117[P]. 2003-12-24.

- 中國(guó)農(nóng)村水利水電的其它文章

- 水利產(chǎn)品認(rèn)證工廠(chǎng)檢查關(guān)鍵環(huán)節(jié)探討與分析

- ATS水利樞紐工程廠(chǎng)址及廠(chǎng)房布置設(shè)計(jì)

- 基于GA-PP模型的水利工程質(zhì)量評(píng)價(jià)體系研究

- 溫度效應(yīng)對(duì)粉砂土壤水分特征曲線(xiàn)的影響研究

- GPS-RTK聯(lián)合全站儀在深水庫(kù)區(qū)吊裝平臺(tái)測(cè)量定位的應(yīng)用

- 地質(zhì)復(fù)雜地區(qū)農(nóng)村飲水安全工程施工關(guān)鍵技術(shù)探討