十洲高會吳門畫派之仇英特展

□謝曉婷 潘文協

?

十洲高會吳門畫派之仇英特展

□謝曉婷潘文協

Qiu Ying of Wu School of Calligraphy and Painting Exhibition

Xie XiaotingPan Wenxie

Qiuying of Wu School of Calligraphy and Painting Exhibition is the last exhibition of four masters of Wu School for four consecutive years.The collections are borrowed from 12 museums at home and abroad, including Shanghai Museum, the Palace Museum, Nanjing Museum, Liaoning Museum, the National Art Museum and the Cleveland Museum of Art.The article introduces the meaning and art of important collections in the exhibition.館、故宮博物院、南京博物院、遼寧省博物館、中國美術館、美國克利夫蘭美術館等十二家國內外博物館之力,舉辦了“十洲高會—吳門畫派之仇英特展”,讓觀眾在品味仇英獨特繪畫氣息的過程中,體會原本籍籍無名的仇英如何依靠自己的刻苦與努力,成為留名畫史的名家大師。

身為一位職業畫家,仇英繪畫的創作活動,根據文獻記載、繪畫著錄、作品流傳的情況,其延續的時間大致在16歲至50歲,約計35年;其擅長的題材,凡山水、花鳥、文人仕女、界畫樓臺、鞍馬、歷史故事、佛道人物等皆能,可謂相當全面;其風格演進的軌跡,早年一方面由于其本師為周臣,故有偏于北宗的院體、浙派風格;另一方面又因其與文徵明及其弟子交游,故亦有偏于南宗的文人畫風格;中年以后畫名漸盛,頗得收藏家昆山周鳳來、長洲陳官、嘉興項元汴等人的青睞,特別是被項元汴延聘于家,得以大量觀覽與臨摹前代名跡,因此于宋人法度尤其是南宋院體諸家浸淫甚深。

明成化、弘治以后,江南社會經濟與商業相當發達,以蘇州為引領的地區文風亦漸趨鼎盛。然而,由于科舉考試錄取名額的限制和中葉以后朝廷政治的日漸腐敗,以及歷史上江南文人即使在朝為官也甘于恬退的風氣,大量文人賦閑在野,

正德十二年(1517年),年輕的仇英憑著他的勤奮和才俊,已在蘇州府城小有名氣,經常出入于文徵明的停云館中。一日,文徵明想起自己年輕時曾和沈先生(沈周)觀賞過一幅趙孟畫的湘君湘夫人,當時沈先生命自己臨摹,卻沒敢動筆。為了一了夙愿,文徵明親自起稿,特命仇英設色,準備畫好后再送給自己的得意門生王寵。蓋畫之精工固然不易,古意則尤其難得,仇英嘗試了兩次,文徵明均不甚滿意,最終只能自己完成。這當然對仇英而言無疑是一個不小的打擊,但他并未因之而氣餒與消沉,反而更加鼓起了在繪畫道路上繼續前行的勇氣。

仇英,字實父,號十洲,大約生活在十六世紀的前五十年,原籍太倉,后移居蘇州,拜周臣門下學畫,住桃花塢一帶。中年以后,仇英憑著自己一貫的勤奮與努力,以他獨特的繪畫技巧,成為明代蘇州非常有代表性的職業畫家之一,繼周臣之后“獨步江南者二十年”。由于畫風精工之極而又有士氣,在畫史上得以與沈周、文徵明、唐寅齊名,并稱為“吳門四家”。

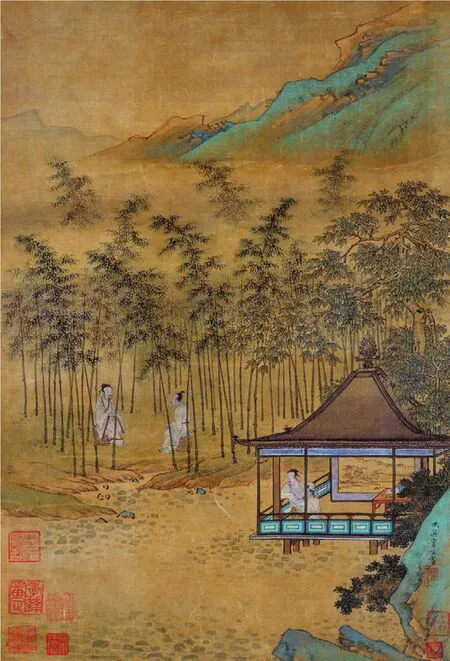

略有遺憾的是,仇英在畫史上雖有其名,但如今仍舊是一個模糊的形象:沒有可靠的畫像,沒有可考的故居,沒有一點點生活的痕跡留下,甚至其墓地也毫無蹤跡可尋。所幸的是,仇英的畫作依舊,近五百載之后,蘇州博物館借上海博物悠游林下,為了營造讀書、著述與品古的空間,形成了經營書齋、買地造園的傳統,繪畫上也因之出現了不少表現文人閑居理想的作品。仇英此類題材的作品,有上海博物館藏《梧竹書堂圖》軸,臺北故宮博物院藏《東林圖》卷、《林亭佳趣圖》軸等。本次展出的武漢市博物館藏《竹梧消夏圖》頁布景與《梧竹書堂圖》軸畫法略同,蓋截取此圖邊角而來,惟有點景建筑與人物有別,水閣中一人臨流玄想、竹間二人對坐清言,令人想起老杜“竹深留客住,荷凈納涼時”的詩句。

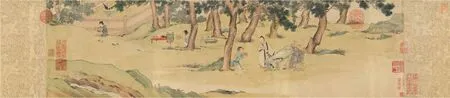

明代文人的這種閑居理想,大抵可以上溯到陶淵明、王維那里。仇英在表現這一題材上堪稱妙手,現存作品描繪前代文人閑居生活的逸事之例,有美國克利夫蘭美術館藏《趙孟寫經換茶圖》卷。此卷約作于1542年,取材于元趙孟寫《心經》換茶的故事:昆山收藏家周鳳來曾得趙孟寫經換茶詩而亡佚其經,遂請文徵明補書、仇英補圖。仇英所畫,構圖簡練,古松掩映,竹籬一折,主人與僧據石案對坐,作展卷提筆之狀,童子或侍應、或煮茶、或捧書。畫法用筆細潤,暈染淡秀,人物得李公麟之遺意,設色有趙孟影響。卷后拖尾即接裱文徵明嘉靖二十一年(1542年)小楷金粟箋本《心經》。

存世仇英表現一般文人隱逸題材則相對較多,其中亦多有師承周臣并上溯南宋院體的特點,如南京博物院藏《松溪橫笛圖》軸,取院體半邊式構圖,溪山流水,松蘿茅屋,一人于船尾科頭而坐,橫笛而吹。畫法山石以小斧劈皴為主,淡墨渲染,松干盤曲,夭矯如龍。筆法勁利,意境悠遠,風格上將院體之簡括與吳門之秀潤融為一體。故宮博物院藏《蓮溪漁隱圖》軸采用斜對角構圖,古柳婆娑,院落靜謐,水田漠漠,白鷺飛翔,溪岸一文士正欲攜童登舟。畫法以淺絳為之,山體以勾勒與暈淡為主,皴筆較少;樹法謹嚴,葉法雙鉤與點筆兼用,水面波紋以淡墨細筆勾出。除了界畫工整而頗受劉松年影響之外,總體風格溫潤清逸,得南宗含蓄之趣。

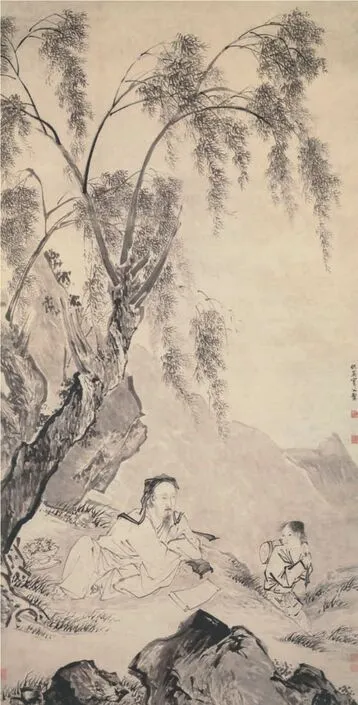

仇英此類題材,除了這些比較工致的一路外,還有少許意筆之作。例如上海博物館藏《柳下眠琴圖》軸,構圖取邊角之景,巖壁之下古柳高映,文士席地倚琴而坐、展卷凝思,童子正負書而來。畫法以水墨寫意,山石皴筆以斧劈出之,加以水墨暈淡;柳干作絞扭狀,柳葉以淡墨細筆寫出。人物衣紋亦為院體一路,用筆方折頓挫,風格蒼勁。

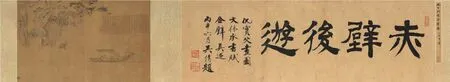

明代吳門文人尤其喜愛陶淵明《桃花源記》、白居易《琵琶行》和蘇東坡《赤壁賦》,而以之為意象繪圖、并請名家錄文于卷,以為欣賞,亦相當流行。遼寧省博物館藏仇英《赤壁圖》卷、上海博物館藏《后赤壁圖》卷堪稱雙美。前者約作于嘉靖二十七年(1548年),繪蘇子與客泛舟赤壁之下的情境,畫法以典型的文派小青綠為之,構圖平中見奇,石壁巉巖,煙波浩渺,松蘿映帶,霜林如醉。筆墨秀潤,賦色清麗,風格顯然出自文徵明,布景與上海博物館藏文徵明《赤壁圖》卷(1558年)極其類似。引首文徵明隸書“赤壁游”,拖尾有收藏者請彭年、文彭、文嘉、周天球諸人小楷書《赤壁賦》。后者約作于1544年,則表現了賦中“反而登舟,放乎中流”、“孤鶴橫江東來”之景,水面空闊,微波演漾,斷岸落瀑,奇松雜樹,構圖簡練,筆墨簡淡,略參院體。畫上亦有文嘉所書后賦。

竹梧消夏圖 武漢市博物館藏

松溪橫笛圖 南京博物院藏

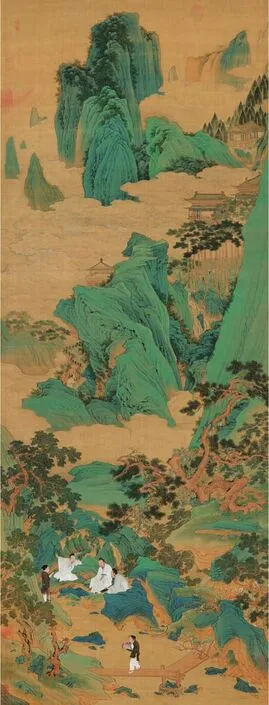

在畫史上,仇英之所以具有一代大家的地位,較為重要的一點乃是其在青綠繪畫上的造詣。在風格上,仇英小青綠的繪畫主要通過文徵明而上溯趙孟,前述《梧竹書堂圖》、《寫經換茶圖》、《觀泉圖》、《赤壁圖》等皆是佳例;而其大青綠一路,則是通過臨摹李思訓、趙伯駒等傳世畫家名跡而來。現存仇英大青綠一路的代表作,如天津博物館藏《桃源仙境圖》軸乃為陳官而作,高山流水之間,道者三人于洞口臨流而坐,一人撫琴而彈,二人側耳聆聽,其后古松虬曲,桃花婆娑,煙云飄渺,梵宇層疊。畫法以大青綠為之,山石以勾寫輪廓與重色暈染為主,皴筆簡略;云氣以淡墨細筆勾描,輔以暈淡。色彩清麗,用筆工致,頗得冷雋秀雅之趣,風格即出自趙伯駒,尤其是山石的畫法與故宮博物院藏趙伯駒《江山秋色圖》卷可謂神理相通,為明代仿古青綠山水的典范之作。

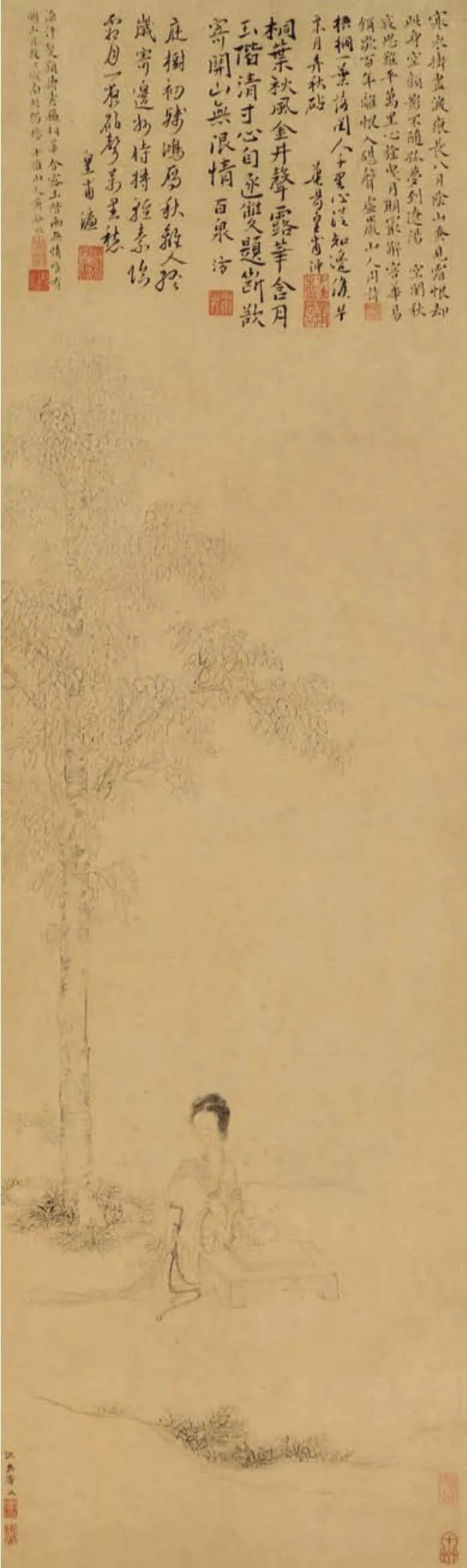

宋代以后,仕女與文人逐漸成為人物畫的主要題材。仇英的人物畫可謂取法甚古、泛覽百家。南京博物院藏仇英《搗衣圖》軸,以傳統詩詞中描寫閨怨的搗衣形象為題材,畫院落秋桐之下,一女子持槌搗衣,矯首凝思。畫法以工筆白描為主,頭發之勾寫與籠染尤妙,筆墨細勁,意境蕭疏,秋意緣離思而更濃。與之相比,上海博物館藏《春庭戲嬰圖》軸則是另一種情調,圖繪庭院一角,海棠花開,奇石錯落,曲欄圍繞,回塘之上鴛鴦浴水,飛燕呢喃,一女子正于花下攜童賞春。畫法人物亦以白描為主,運筆工細,樹石勾染結合,筆墨清潤,意境閑淡,春光因閑情而明媚。

仇英描繪文人形象的例子,如上海博物館收藏的《倪瓚像》卷即是。此圖蓋以元王繹所畫倪瓚像為底本,畫面以清秘閣為背景,主人倪瓚風神蕭散,安坐榻上,倚靠曲幾,把筆持卷作運思之狀。童仆二人,挈瓶執帚,侍立左右。人物衣紋描法圓勁,器物運筆工整,略以淡色渲染。較之臺北故宮博物院傳本,除了文房器玩略有不同外,主要差別是省略了榻后山水屏風,而代之以文彭嘉靖廿一年(1542年)小楷書元王賓所撰《倪云林墓銘》,拖尾另有文徵明所書元張雨《倪瓚像贊》。

仇英亦是花鳥畫高手,其風格大抵能從文派而上溯宋法。除了山水、人物故事的配景時而可見外,其獨立的作品如上海博物館藏《沙汀鴛鴦圖》軸,作于1540年,畫中蒲芽初綻,奇枝橫斜,燕子交飛,鴛鴦嬉戲,一派江南春江水暖氣象。畫法以淺絳為主,水紋以枯淡之筆層層拉出,參差變化,枝干以水墨枯筆干皴,樹葉雙鉤填色,鴛鴦情態生動活潑,運筆暈色尤為工麗。風格柔淡,頗得文派的溫雅神韻。上空另有彭年、袁褧題詩。

趙孟●寫經換茶圖 卷 美國克利夫蘭美術館藏

仇英赤壁圖 卷 遼寧省博物館藏

后赤壁圖 卷 上海博物館藏

明代在傳統史學上被認為是一個衰落的時代,但卻是歷史故事比較流行的時代,尤其反映在戲曲上對歷史故事的演繹、與在繪畫上對歷史故事的圖解兩大方面。仇英現存的歷史故事畫,故宮博物院《人物故事圖》冊共十開,梁清標舊藏,取材于歷史故事、寓言傳說、文人軼事及詩歌文學等,現存簽題為:捉柳花、貴妃曉妝、吹簫引鳳、高山流水、竹院品古、松林六逸、子路問津、南華秋水、潯陽琵琶、明妃出塞。裴景福《壯陶閣書畫錄》卷十著錄而題名有異,其中“貴妃曉妝”作“漢宮春曉”、“高山流水”作“陶淵明西園送酒”、“松林六逸”作“城西文會”、“竹院品古”作“考古圖”。凡山水、樹石、鞍馬、器物、人物仕女、界畫樓臺等皆色色俱備。畫法以工筆重彩為主,為其青綠風格的成熟之作,風格纖秀,意趣雅淡,洵可謂精工與士氣兼備。

至于故宮博物院藏《職貢圖》卷則頗有現代學術概念上的國家政治歷史的寓意,反映了古代中國華夷之辨的觀念。圖中場景壯觀,岡巒宛轉,松柏掩映,云煙浮動,流泉映帶,十一支朝貢隊伍—“北漢大洞主”“漢兒”“渤海”“契丹國”“昆侖國”“女王國”“三佛齊”“吐蕃”“安南國”“西夏國”“朝鮮”行進其中,殊方異域之物、形形色色之相,令人目不暇接。人物之勾勒、鞍馬之描繪、樹石之布置、云水之點綴,或運筆簡古,或刻畫細膩;賦色則以青綠為主,間以五彩,清古冶艷,乃仇英青綠風格的成熟樣式。此卷為陳官所作,拖尾文徵明跋語稱,仇英此作乃據南宋畫家武克溫之白描本設色而來。據張丑《清河書畫舫》著錄,此圖尚有陳官于嘉靖壬子(1552年)臘月請彭年的題贊,序中彭年有稱仇英“少師東邨周君臣,盡得其法,尤善臨摹。東村既歿,獨步江南者二十年,而今不可復得矣”之語,此為推斷仇英的卒年提供了參考依據;彭年又盛贊其藝曰:“其心匠之巧,精妙麗密,備極意態,雖人殊國異,而考按圖志,略無違謬,能事直出古人上”,并進一步指出:“使十洲操筆金馬之門,親見百蠻率服,賓貢闕廷,則其所圖,又豈但是邪?”

蓮溪漁隱圖 故宮博物院藏

柳下眠琴圖 上海博物館藏

倪瓚像 卷 上海博物館收藏

身為一名職業畫家,仇英在畫史上能與沈、唐、文三家并埒,除了董其昌所指出的青綠繪畫的造詣,主要還在于他臨摹前代名跡的精湛功力。仇英存世的臨摹代表作,不少是為項元汴所繪,如上海博物館藏《臨宋人畫冊》頁,凡十五開,舊題為鸂鶒松泉、鸜鵒梅竹、半閑秋光、羲之寫照、康成詩婢、高僧觀棋、嬪妃浴兒、嬰戲斗蛩、傀儡牽機、孟母教子、村童鬧學、滕王閣、昭君出塞、文姬歸漢、三顧草廬。張珩《木雁齋書畫錄》著錄,張先生關于其題名亦存異議。其題材涉及山水、花鳥、仕女、文人、界畫、鞍馬等,乃為仇英臨摹宋人的集成之作,畫風皆為典型的南宋院體風格,其中數開現在尚可找到宋畫原作,兩相對照,確實可見仇英落筆亂真的妙技;又如其中《滕王閣》之類的扎實界畫工夫,在文人畫逸筆草草的時代,早已難得一見。

鑒賞家對于仇英的批評,一個方面即涉及到臨摹的問題。如看了仇英為周鳳來所作《子虛上林圖》的王世貞寫道:“使仇少能以己意發之,凡所揮灑,何必古人?”意即仇英雖諳習古法,卻不能自出新意。王穉登《吳郡丹青志》評仇英有曰“稍或改軸翻機,不免畫蛇添足”,意即仇英雖偶然對古法有所創新,卻往往顯得多余而不自然。當然,每位鑒賞家的批評與自己所見藏品有關,故均有一定的相對性—假使二公晚生三百年,當他們站到上海博物館藏仇英《劍閣圖》軸之前,可能就會另下評語。

職貢圖 卷局部 故宮博物院藏

桃源仙境圖 軸 天津博物館藏

仇英 搗衣圖 軸 南京博物院藏

人物故事圖冊之貴妃曉妝故宮博物院

人物故事圖冊之竹院品古故宮博物院

臨宋人畫冊之鸂鶒松泉上海博物館藏

臨宋人畫冊之滕王閣上海博物館藏

鑒賞家對于仇英的批評,另一個方面則涉及到趣味的問題。李日華《恬致堂集》論歷代繪畫曰:“本朝惟文衡山婉潤、沈石田蒼老,乃多取一時,難與古人比跡。仇英有功力,然無老骨,且古人簡而愈備,淡而愈濃,英能繁不能簡,能濃不能淡,非高品也。”董其昌說:“實父作畫時,不聞鼓吹闐駢之聲,其術亦近苦矣,行年五十,方知此一派畫,殊不可習。譬之禪定,積劫方成菩薩,非如董、巨、米三家,可一超直入如來地也。”當時這些主流鑒賞家的觀點,一則反映了文人畫家的業余理想與職業畫家的技法傳承之間所存在著的基本矛盾,而仇英則正處在這一矛盾深化的時代。可以說,仇英是討論中國美術史研究中行家與戾家之辨、南北宗論、仿古與創新等重要美術史觀念繞不過去的案例;再則也意味我們要認識仇英畫風,顯然已經不能單單只從畫家本人的角度去分析,還需考慮收藏家的具體要求與審美趣味。例如,如果撇開文人批評家的觀念,從一個社會的角度觀察仇英的仿古摹古,很可能就有新的收獲。我們知道,嘉靖年間的文化氛圍彌漫著一種復宋的風氣,不論是創制器物還是雕版書式,都有昭昭的顯示。仇英因受了項元汴這位佞古的收藏家的館餼,得以在宋畫之間優游,他們的合作,有意無意之間保留了唐宋工致畫法的傳統而使傳緒不墜。比較而言,在某種意義上,后來四王尤其是王石谷一摹再摹、一仿再仿地極力保留宋元文人畫傳統的做法,即與之相似,說不定這正是隱約受到了仇英的啟發。

(責任編輯:勞棠)