文人筆墨 鄉野情懷——北京市文物公司藏齊白石山水畫精選

□楊靜姝

?

文人筆墨鄉野情懷——北京市文物公司藏齊白石山水畫精選

□楊靜姝

Chinese Landscape Paintings by QI Baishi

Yang Jingshu

Beijing Antique Company stores many callgraphy and painting work by QI Baishi with various and complete themes.It can provide many important first- hand material for the study of QI.The article selects 16 landscape paintings by QI in chronological order of creation.It describes and analyzes the painting style, artistic conception and related figures in the paintings and aims to give a practical guidance in identification of QI’s landscape paintings.

齊白石在20世紀的中國藝壇留下了濃墨重彩的一筆。其涉及的詩、書、畫、印諸領域,均有極高的成就,“齊白石研究”成為今天藝壇的一大顯學。

齊白石是一位高產的藝術家,是在中國傳統繪畫逐漸步入近現代過程中的一個重要人物。他一生賣畫,卻具有不隨時尚的畫風。他沒有專業論著,卻對后來的畫壇產生了巨大的影響。幾十年來,有關齊白石的研究風起云涌,持續不斷。他的各類作品、交游圈及其作品傳播、影響力等等話題,吸引著眾多學者的眼光。

北京市文物公司收藏齊白石書畫數量龐大,題材全面,囊括他一生各個時期,人物、花鳥、山水、水族、工蟲,不乏典型。是研究齊白石書畫的重要資源之一,為深化齊白石研究提供了許多第一手實跡。另外,在文物公司所藏的齊白石作品中有不少上款人名是當時的名流政要,透露了齊白石交游圈及贊助人情況,是今人了解齊白石藝術生活的必要旁證。

在各種題材的齊白石畫作中,山水畫占一少部分,但他對其創作的山水畫卻自視很高。這從他的詩文和自述以及一些書畫潤格中可以看出。但在當時只有少數人能有共鳴。因此他的山水畫創作相對較少。然而,齊白石的山水畫也應是極能表現其求變精神的作品,是他藝術創作的重要組成部分,并能體現出他出身鄉野、情懷淳樸的一面。本文選出一部分北京市文物公司收藏的齊白石于清末、民國時期創作的山水畫作加以介紹。

一.山水四條屏(圖1)

設色,紙本,立軸,每幅縱149、橫38.5厘米。

此畫作共四幅。第一幅構圖平遠開闊,似是站在高崖之上隔水眺望,煙波浩渺,隱現江帆三兩只。遠山朦朧,云霧繚繞。景物極簡。于右上款識:“灜波帆影,瀕公”,鈐印:瀕生(朱文)。

第二幅以高遠法構圖,亦有深遠之意。畫中山石高峻陡峭,山腳杉樹聳然挺拔,草木茂盛。一條小路自下而上通往隱于樹山深處的茅屋,有老者于山下拄杖而行。畫面右上題款:“綠檆野屋。齊大”,鈐印:一丘一壑自謂過之(朱文)、齊大(白文),左下押角印:不可無一(白文)。

第三幅平遠法構圖,近景與遠景隔水相望。近處山石交疊,樹木盤枝而長,其上秋葉零落。有寒鴉落于樹梢,三兩成群相互張望。江水遙岑,彼岸寒鴉掠影,淡墨遠山更顯蕭寂。左上角署款:“江樹歸雅。瀕生”,其后鈐印:璜印(白文)、瀕生(朱文)。

第四幅亦用平遠法構圖。近處枯木寒石、草亭木橋,亭后風竹蕭蕭。隔水而望,對岸橋上一人正騎驢而行,于疏林彼岸、荒寒空寂中平添幾分幽淡天真之感。畫面上方空曠。左上題款:“小橋詩思。光緒丁酉十月,畫寄鯨盦明府蜀中。瀕生齊璜”。鈐印:三十以外之作(白文)、名余曰璜(白文)、瀕生(朱文)。

此四屏作于1897年,是迄今所見有確切紀年的齊白石早年山水作品之一。四圖未言明四季,但稍加觀察即可辨別出季節變換。布景蕭疏、用筆簡潔、設色淡雅明快,意境幽遠,可見當時繪畫功底已有相當水平。筆墨雖未及精彩獨到,但尚于摹古,一樹一石,章法井然有序,筆墨濃淡,熟練自然,這四幅畫作仍有芥子園畫譜的痕跡,可印證其早年學畫山水僅短短幾年時間,于構圖、筆法、用墨、用色等各方面已經成熟自然,揮灑自如。在如此大幅的畫作中一切傳統元素和方式運用得恰當合理、沒有生硬之處,雖未具備獨到的特點,但已將傳統山水繪畫方法完全掌握。這足以說明,其對傳統山水畫的理解和領會應是達到了相當的境界。大概也多是緣于此,再加之后來“六出六歸”的遠游寫生經歷,引發了他對傳統山水畫的思考,產生了好惡,從而試圖打破當時畫壇的種種流弊之風并為之努力埋下了根源。當然這也與他獨立的人格特點密不可分。

晚清時期,何紹基書法在南方頗有影響力,從這四幅山水的款識中可見齊白石此時的書法效仿何紹基且相當傳神。與其后期書法相論,此時尚無自家風格,但足以說明他在書畫藝術中的領悟水平和模仿能力,是其未來能夠成為偉大藝術家天生所具備的優勢。

上款提及的“鯨盦”即黎承禮(1868-1929年),字薇蓀,湖南湘潭人。齊白石與黎家三代交好,其早年篆刻多受益于黎鯨盦。齊白石因出身寒微,篆刻每為人輕,獨鯨盦提攜有加。

圖1 齊白石 山水四條屏

二.無款山水(圖2)

設色,紙本,立軸,縱95、橫54厘米。

畫面以傳統構圖法,平遠中可見深遠之意。近處山坡幾株樹木相依,坡下幾間茅屋。屋前潭水幽靜,有小橋架于其間。對岸山丘起伏連綿,有溪澗順流而下,一人尋坡而上。高崖筑屋,酒旗迎風。遠處青山隱現,淡霞晴空。山石以淡墨點染皴擦,賦色舒朗。整幅畫氣息淳樸,描繪了山間清幽恬淡的隱居生活。

左上方空白處有印一方:白石小隱(白文)。此畫只鈐印無落款,據其畫法和風格,與上述山水四屏相去不遠,應是同一時期作品。

三.仿沈周岱廟圖(圖3)

設色,紙本,立軸,縱92、橫51厘米。

近處雙鉤繪兩株古松虬曲生長,松葉細筆勾畫,蒼翠秀雅。中景古廟寺門,紅墻黛瓦,簡筆勾畫。寺后高山以赭石沒骨而成,筆觸似荷葉皴,濃淡變化中略可見山體脈絡。山外更有青山隱現,以花青賦色,濃淡相宜。山勢雄偉渾穆,少而勝多,其余大部分畫面皆留白不作刻畫。通幅觀之,用筆簡約,構圖一派寧靜古樸的氛圍。

款識于畫面左上空白處:“岱廟圖。葆生五弟屬畫。兄璜仿石田翁本,己酉六月”,鈐印:白石草衣(白文);右下方鈐收藏印:郭人漳賞鑒印(朱文)。郭人漳即郭葆生。

落款書法學唐人李北海,其筆法明顯出自《李思訓碑》。李北海的書法風格對齊白石后來的行書產生了深遠的影響。

齊白石曾作《岱廟圖》多幅,這些作品視角各有不同,但構成畫面的主要元素基本一致:松樹、遠山,岱廟、圍墻。此幅稱,“仿石田翁本”。沈石田此作已不可考,真偽亦不可知。所謂“仿”,于齊白石不過是用古畫中元素嘗試研習不同的構圖形式。而此畫作是存世較早的一幅,頗為珍貴。

己酉(1909年),4月至7月間,47歲的齊白石應同鄉郭葆生之邀,再游廣東欽州。作此畫時,他正在欽州。

四.雨后云山(圖4)

設色,紙本,立軸,縱104、橫28厘米。

畫面上方留白,中部繪山峰四五座,漸次深遠。山體盡以“米點法”點滿,無勾勒及渲染,以墨色濃淡來表現山峰肌理和層次,間用花青賦以生機。山間霧氣環繞,樹林屋宇掩映其間。畫面近處樹林橫向密布,高直聳立,有霧氣遮其頂,樹葉及苔草皆以橫點點出。整幅畫作瘦長構圖,使得視野幽遠開闊,近處樹林密而透氣,遠處山峰疏而不散。觀此圖,尚多取法古人,筆墨構圖似欲求變,但略顯死板生硬,還處于研究摸索階段,未有隨心所欲的松弛。

圖2 齊白石 無款山水

圖3 齊白石 仿沈周岱廟圖

右上款識:“雨后云山。瀕生”,其后鈐印:瀕生(朱文)、齊大(朱文),右下押角鈐印:恐青山笑我今非昨(白文)。其落款書法結體似金農正書風格,書風有“士氣”,勁爽沉穩。此種書法風格于1909年或更早就出現在畫作中,集中出現1915年至1917年間,而后逐漸減少,而1919年以后很少用于畫作。

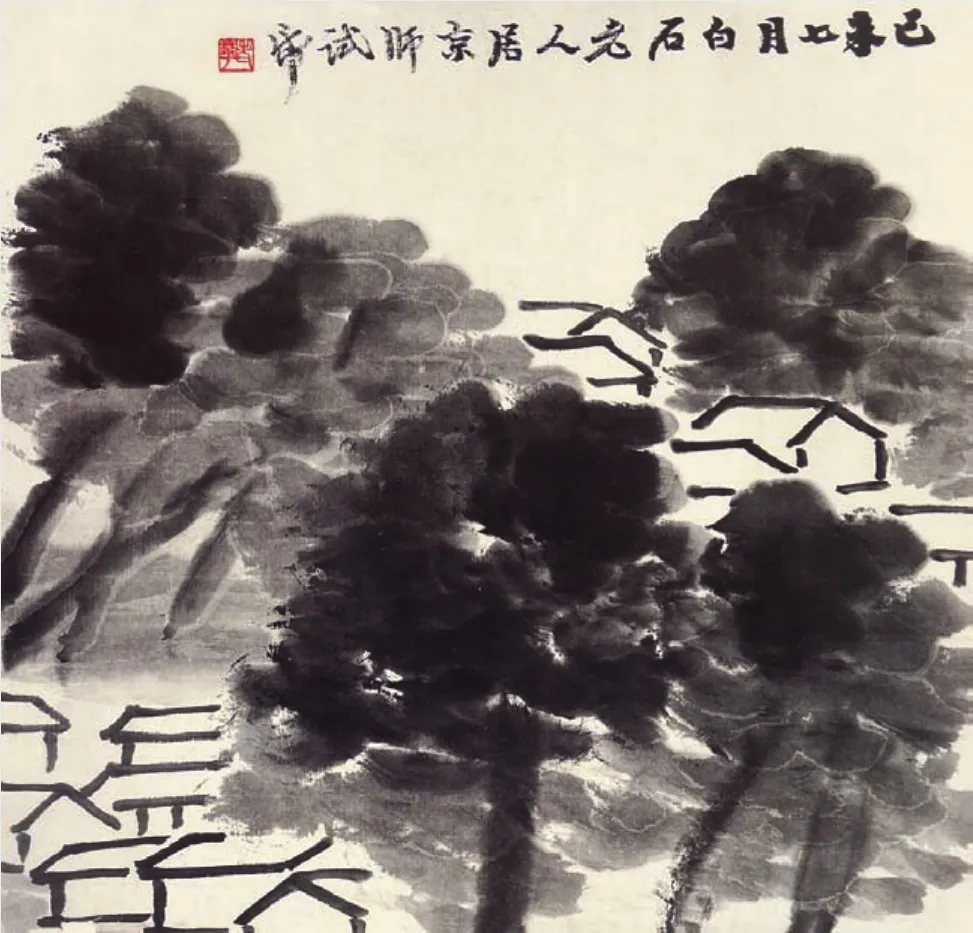

五.村居圖試紙小品(圖5)

水墨,紙本,立軸,縱32、橫33.5厘米。

濃墨繪樹林房舍,高低錯落。以大筆水墨“米點法”表現枝葉繁茂,中鋒寫樹干,一筆而成,墨線簡筆勾勒房屋,筆法甚為簡潔隨意。細看畫作可見紙墨洇潤得恰。墨分五色,水分充足,濃淡相間中筆觸清晰有秩,密而不亂。紙亦洇潤細膩,使畫作盡現潤澤。整幅畫面雖被茂密的樹林與掩映其間的房屋布滿,卻不顯得雜亂擁擠,具有濃厚的鄉村寫實的風格。

頂部落款橫書一行:“己未七月,白石老人居京師試紙”,鈐印:老蘋(朱文)。可見墨色由濃至枯,蘸墨一筆寫成,而枯筆處亦無燥氣。己未是1919年,此落款有金冬心筆意,然不居其囿。

此紙于水墨暈散有度、細若絨羽,層次交疊透徹清晰,可使作者行筆從容。這大概也是齊白石作此圖的賞心之處,故留此圖于人間。

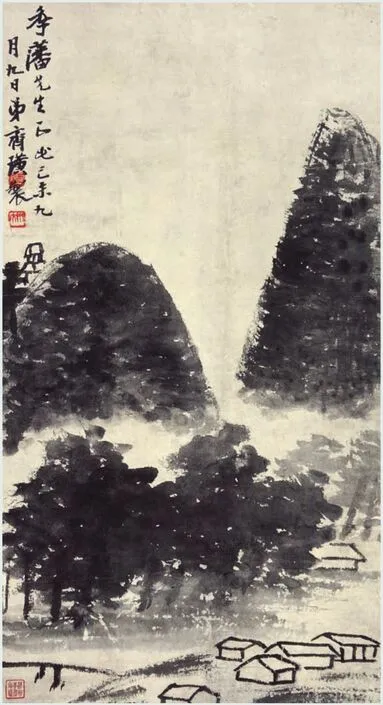

六.贈季藩先生山水圖(圖6)

水墨,紙本,立軸,縱65.5、橫35厘米。

畫面中上方左右兩座山峰一高一矮,山形一尖聳一平圓,均以“米點”法描繪并簡單勾勒,筆觸幾無空隙,略有濃淡變化。中部樹木林立,樹干一筆寫成,枝葉則以濃、淡墨大筆點畫,密不透風。樹林背后些許留白,漸淡用墨,似有霧氣蒸騰。近處屋舍重墨勾輪廓,不作細節刻畫。岸邊以濃墨畫一條線延至畫外,并于其下點畫兩筆短豎線,便是一座小橋,令未見人影的畫面驟添生氣。紙有礬性不發墨,但水墨控制得當,仍使畫面有濕潤感。整幅畫表現出雨后山林云霧氤氳的景象。

左上落款:“季藩先生正此。己未九月九日,弟齊璜制。”鈐印:白石翁(白文)、齊大(朱文)。左下有收藏印一方:祁州李保身藏(朱文)。可知此圖作于1919年,齊白石時年57歲,距離遠游六出六歸已近十年,山水畫與書法已初具己貌,筆法也愈加趨于成熟自然。

圖4 齊白石 雨后云山

圖6 齊白石 贈季藩先生山水圖

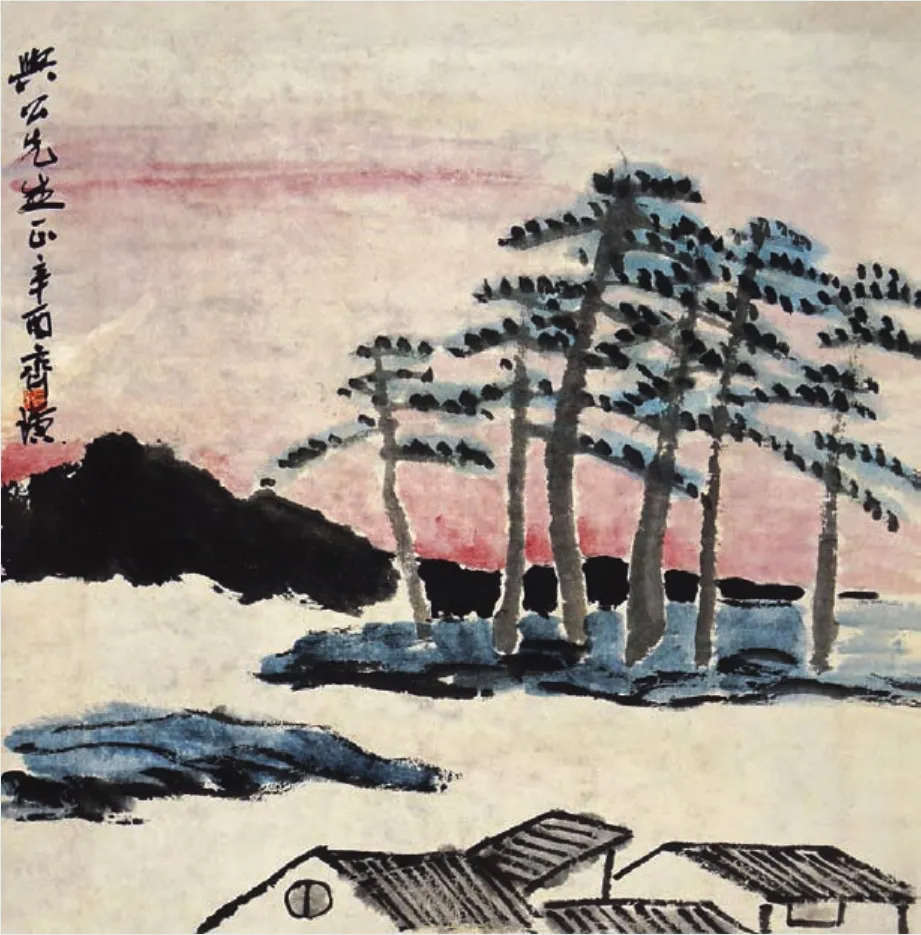

七.松屋夕照(圖7)

設色,紙本,立軸,縱59、橫57.5厘米。

畫面以平遠法構圖,簡潔明朗。最下方以濃墨勾勒房屋輪廓,淡墨罩染屋頂,簡筆寫其意。屋前水面用留白,不作其他刻畫,平緩寧靜。水中淺灘浮現,其上松柏挺拔,高下相生。中鋒淡墨寫松干,松葉以濃墨橫排點畫,枝葉與地面罩以花青。水面盡處,有遠山低伏,重墨似剪影。一抹淡紅色依山烘染并延至天空,似夕陽余暉自山后而來。

整幅畫面對比用色。暖色調渲染天空,冷色調點染樹石,相互映襯,使暖者更暖冷者更冷。兩者交疊處又以重墨隔開,遠其天空。以顏色為載體對自然界作真實寫照,顏色的運用、明暗的對比均使畫面生動自然,富于活力。齊白石山水畫用色濃艷,一方面源于“紅花墨葉”的變法思路,一方面來自他敏銳的觀察、真實的感受,為前人所不為。

左上有款識一行:“興公先生正。辛酉,齊璜”,其后鈐印:白石翁(白文)。可知此圖創作于1921年。

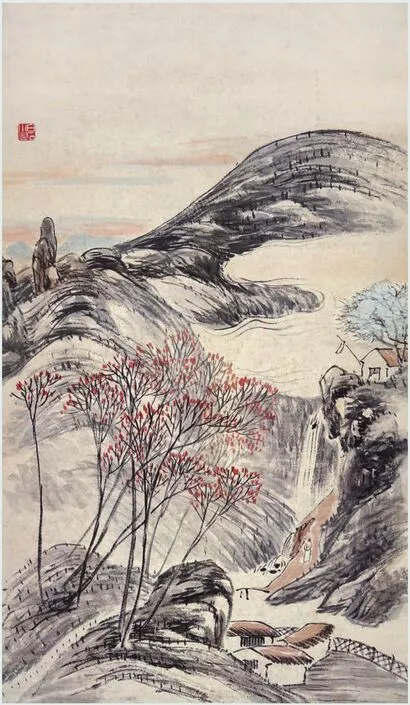

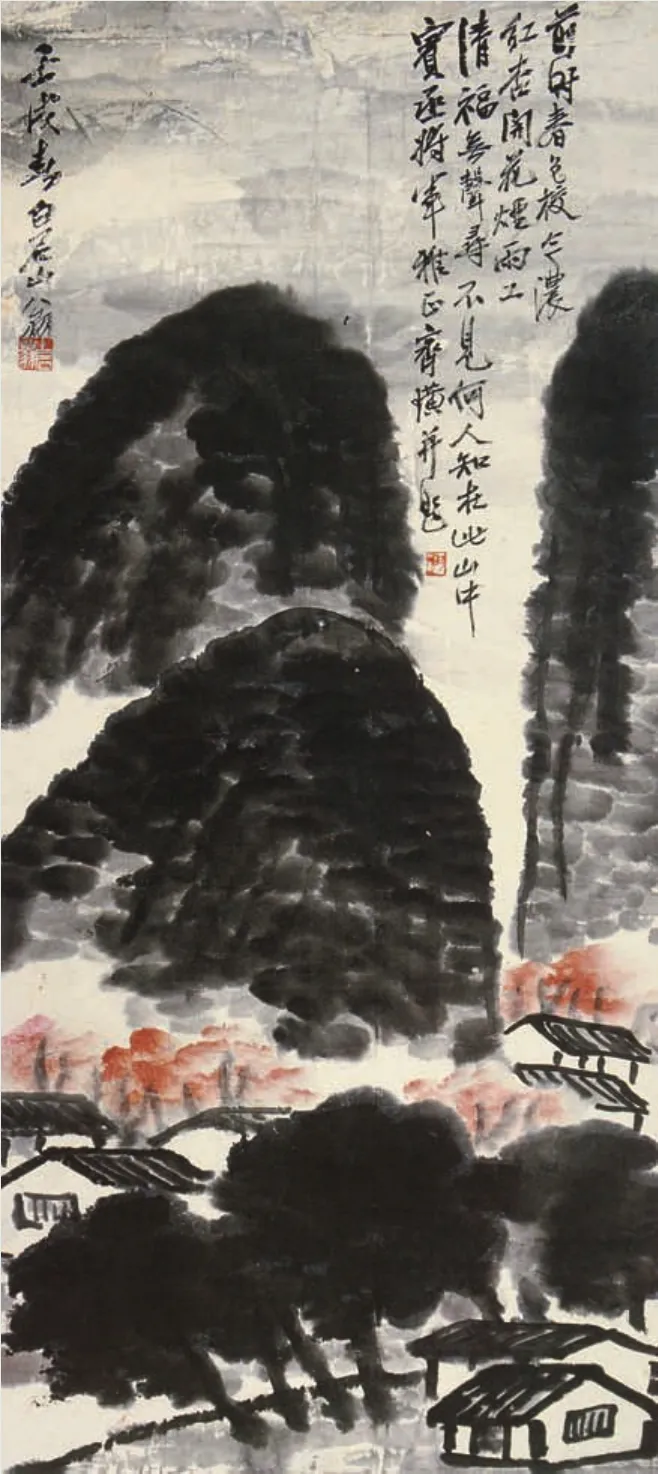

八.杏花煙雨(圖8)

設色,紙本,立軸,縱67.5、橫30厘米。

此圖作于1922年,此時白石已60歲。花甲以后,其山水創作已臻成熟。

高遠構圖。淡墨渲染天空,雨后即將放晴。山峰三兩座,聳然高疊。雖是以“米氏云山”法,卻不為古人所拘束,用筆灑脫,墨色淋漓。山下霧氣繚繞,有樹林一片。枝葉以淡紅色大筆點染,著色單純明麗、濃淡相宜,似輕煙暈散,正是杏花爛漫時。又以濃墨繪近景村舍和樹林,大筆墨點染樹葉,水墨充沛,氣息濕潤,整幅圖仿佛被一層迷蒙的煙雨所籠罩一般。

從《雨后云山》到1919年《試紙》之作又到《贈季藩先生山水圖》再到1922年的《杏花煙雨》,可見其“米家山”的橫點畫法越來越粗獷厚重。而于墨色中的那一片淡紅色甚是明快艷麗,可見其畫作的獨到之處。

左上方款識:“壬戌春,白石山翁”,鈐印:白石翁(白文)。右側上方題:“前時春色校今濃,紅杏開花煙雨工。清福無聲尋不見,何人知在此山中。賓丞將軍雅正。齊璜并題”,鈐印:阿芝(朱文)。六十歲的齊白石長年客居京華,思鄉之情甚濃。年少時的村野生活,不僅僅是記憶、情懷,更像是一場懷念的夢。

上款“賓丞將軍”應為蔣雁行(1875-1941年),河北阜城人,字賓丞,北洋時期曾任參謀次長、靖威將軍、陸軍總長等。

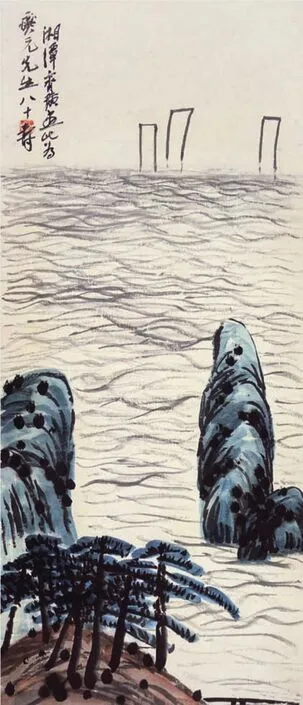

九.為燮元先生賀壽山水(圖9)

設色,紙本,立軸,縱76、橫32.5厘米。

構圖平遠,疏闊簡練。畫遠眺滄海。畫面下方淡墨赭石作小丘,上植松樹。濃墨寫松葉松干,枝葉罩以花青,粗拙厚重,蒼翠茂盛。近岸水中有山石各自聳然屹立,以濃墨勾勒,披麻皴法簡練,筆觸厚重,大圓點點苔,并用花青作渲染。海上波浪層疊起伏,近疏遠密,畫至天際,曠遠綿邈。畫面上方水天之際似有朦朧霧氣,只有船帆高揚,不見船身。雖然筆觸粗獷,然而效果刻畫用心細致。整幅作品入篆書筆意,渾厚圓健、質樸古拙。

左上署款:“湘潭齊璜畫此,為燮元先生八十壽”,鈐印:白石翁(白文)。署款書法風格尚較端正,結構略瘦長,據此判斷,此畫約作于20世紀20年代中前期,是為燮元先生祝壽的畫作。浩渺的海水,水中獨立的山石,沿岸的蒼松,無一不寓意長壽。

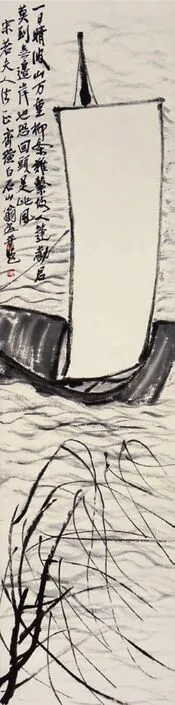

十.贈宋若夫人揚帆圖(圖10)

水墨,紙本,立軸,縱135.5、橫33厘米。

構圖簡潔,主題明確。只有簡單的柳枝、帆船以及波浪。下方以濃墨寫柳條枯枝,因風而擺。運筆游刃爽利,不滑不澀。柳枝縱橫交錯,疏而不亂,雖靜尤動。中部至上方主體以大寫意描繪一帆船迎風而行,配以不斷起伏的淡墨波紋水面,正有欲乘此風離去之意。

齊白石畫船帆題材山水多以大面積江海水浪為畫面主體,帆船或成群或單只,而像此幅船帆與船身占據三分之二畫面這樣的布局是其獨特的稿本之一,如此必有其用意。而且此畫以狹長的豎幅突破常規,形式和畫面皆獨特。

左上有款識三行:“一日晴波山萬重,柳條難系故人篷。勸君莫到無邊岸,也恐回頭是此風。宋若夫人法正。齊璜白石山翁畫并題”。鈐印:木居士(白文)、白石翁(白文)。所題詩句表達對離別的惆悵之情。“柳條”寓意對故人將要離去的挽留;“難系故人篷”寓意挽留不得,后兩句意為期盼有朝一日能與故人再相見。情感真摯,詩畫相得益彰。據款識風格,約為20世紀20年代中前期作品。

圖5 齊白石 村居圖試紙小品

圖7 齊白石 松屋夕照

十一.雨后山光(圖11)

水墨,紙本,鏡心,縱98、橫49厘米。

構圖高遠。寫驟雨初歇,一切煥然一新,荒寒之氣一掃無余。山腳下的雜樹各自成態,林間茅屋被雨水洗刷得一塵不染。山勢屹立挺拔,以“米點皴”繪成,似有桂林山的影子,無論遠近,皆顯得高聳嵯峨。山上零落可見的“個字點”,像是苔草,令山峰更顯生機盎然。遠處山峰只暈染輪廓,虛實遠近則用墨色濃淡加以分別。全畫用筆恬淡,墨色滋潤,雨后清透明麗的山間風光一覽無余。

畫面右側藏款:“少臣仁弟清論。齊璜”,鈐印:老齊(朱文)、老蘋(朱文)。左上有題詩:“雨初過去山如染,破屋無塵任倒斜。丁巳以前多此地,無災無害住仙家。乙丑正月,白石山翁又題”,鈐印:老齊郎(朱文)、木居士(白文)。右上方書篆書大字:“雨后山光”,后題:“三百八十二甲子,齊璜居京華第九年制”,鈐印:阿芝(朱文)、白石(白文)。畫面右下角處有押角印一方:樂石室(朱文)。

丁巳為1917年,此年5月白石為避家鄉兵匪之亂,只身赴京,待10月返湘潭時,家中已被洗劫一空。至1918年兵亂愈熾,離家避居紫荊山下,1919年1月才再次赴京。1925年4月再次返鄉,而此時家鄉的戰亂也未停止,只居湘潭城中。有家歸不得的無奈使得齊白石思鄉之情愈發強烈。此圖在追憶往昔鄉間平靜安逸生活的同時也表達了期待平靜生活的心愿。齊白石身處亂世,筆下則多有濃重的恬靜。

此幅題款書法橫斜倚側,揮灑自若且圓轉漸多。自20世紀20年代中期前后,象這樣任筆游行的行書落款逐漸出現在其畫作中。至20年代中期已顯得堅實老練,神采奕奕。其篆書風格也基本確立。

上款“少臣仁弟”應是房德(1885-1969年),字少臣,民國時期畫家,工花鳥。與齊白石有交往,研討畫藝。

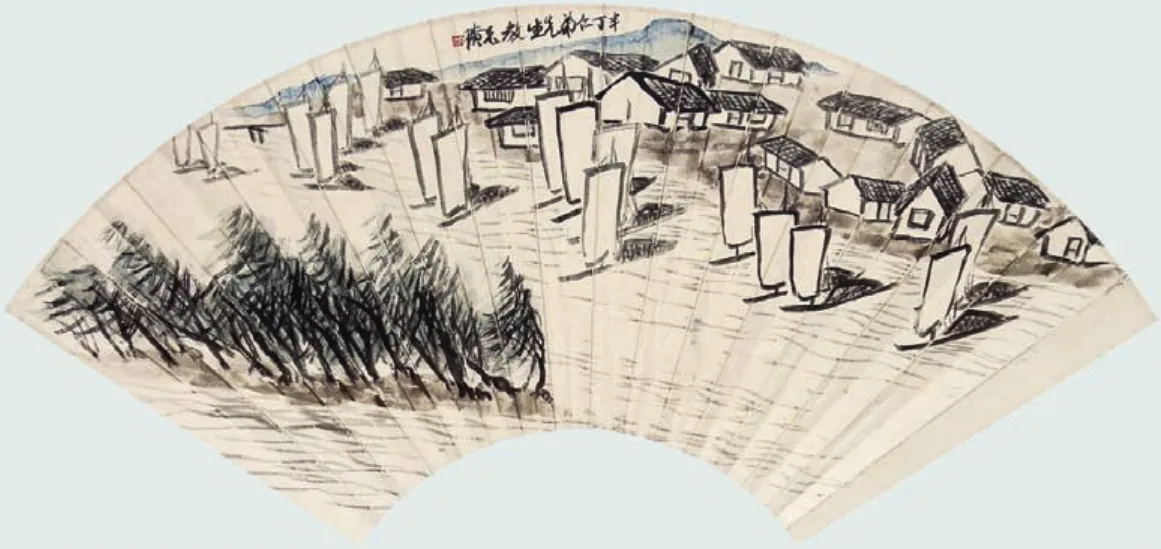

十二.贈半丁仁弟山水扇面(圖12)

設色,紙本,扇面,縱19、橫51厘米。

扇面左側下方,有小汀露于江水之中。汀上江風吹柳,獵獵生風。對岸村舍成群,白墻灰瓦,濃淡相間。遠處青山如臥,朦朧隱現。畫面中間,一隊江帆正鼓風而行,浩浩蕩蕩。雖不見一人,卻一派熱鬧繁榮的景象,處處散發著濃郁的鄉村氣息,體現了畫家對田園生活的熱愛,這也正是齊白石山水畫獨特風格之所在。款識于扇頂部中央橫書一行:“半丁仁弟先生教,兄璜”,鈐印:齊白石(白文)。

上款“半丁仁弟”應是陳半丁,齊白石在1922年的《壬戌雜記》中曾記述了他與陳半丁相識的經過:“陳半丁,山陰人,前四、五年相識人也。……半丁居燕京八年,缶老、師曾外,知者無多人,蓋畫極高耳。余知其名,聞于師曾。一日于書畫助賑會得觀其畫,稍頃,見其人,則如舊識。是夜,余往談,甚洽。”當時,齊白石55歲,陳半丁42歲。齊、陳多有合作或互為題句的作品流傳于世,這主要基于兩人有著約略相同的藝術觀點、愛好和藝術追求。陳半丁得吳昌碩親授,在繪畫上追求蒼拙、厚重和古艷的風格。而齊白石“衰年變法”也以吳昌碩為主要學習對象。變法期間的作品,常受到其他畫家的排擠或是譏諷,但陳半丁卻能理解、支持。這使齊白石大有知遇之慨,遂引為知己。

此畫署名中“璜”字最后兩筆作兩點,約在1925年秋開始,行書款中“璜”字末二筆左側一點寫法有變,改為直接從右下“由”字中豎一筆穿出。至1926年,璜字右下作兩點的寫法已較少,1927年后則基本沒有。故此扇面應創作于1922年至1926年之間。

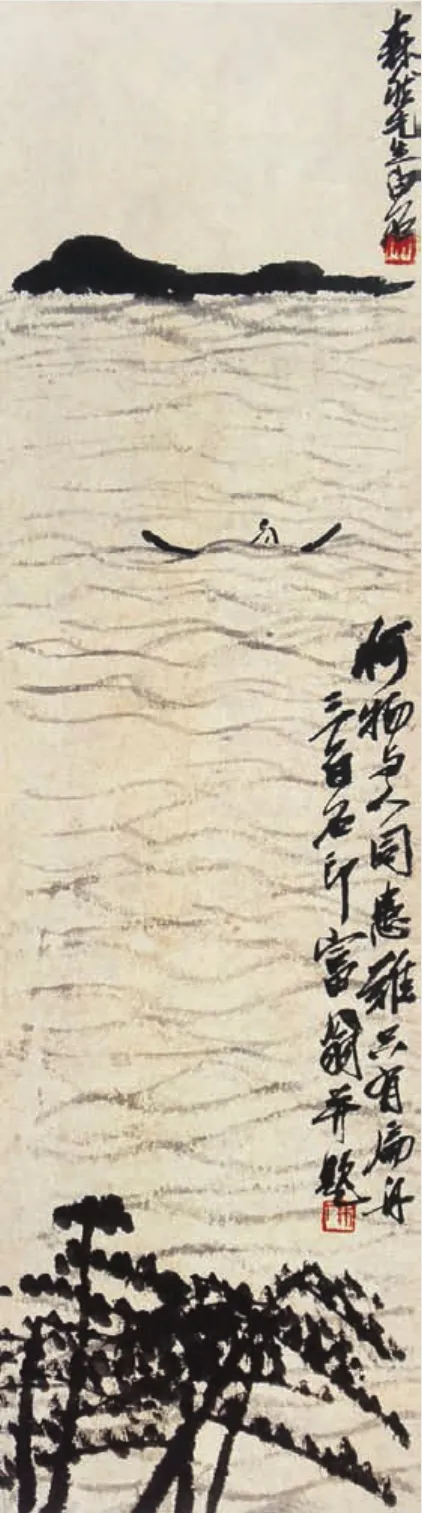

十三.江水扁舟(圖13)

水墨,紙本,立軸,縱73、橫20厘米。

畫面狹長,最下方重墨繪勁松數棵,疏密有致中姿態各異。中鋒一筆寫樹干,粗壯有力。松葉以橫排大點表現,取自古人寫遠松法,與之前《松屋夕照》中松樹的畫法相同,但手法則更趨粗獷。中部以大尺幅流暢舒緩的水波紋來表現江面的廣闊,淡墨流轉,層疊起伏。遠岸山峰著濃墨大筆橫抹。江中小舟人物,重墨幾筆勾出,是整幅畫作的點睛之處。縱觀整幅畫,只江水用淡墨描繪,其余皆重墨,幾似剪影。以蕭疏荒寒、蒼茫孤寂點明此畫主題。

右上豎題:“森然先生。白石”,鈐印模糊。右側中下題:“何物與人同患難,只有扁舟。三百石印富翁并題”,鈐印:木人(朱文)。

齊白石有多次乘船渡海的經歷,曾有詩句“行盡波濤三萬里,能同患難只孤舟”(《白石詩草二集》卷五)。這種對往日真切的感慨、深刻的印象不斷地表現在齊白石的山水畫作中。此畫亦同。松林蒼勁,遠山蕭寂,江水茫茫,唯一人一舟漂泊其間。整幅畫面雖簡而又簡,卻表現出極為復雜的情感。對世態炎涼的無奈以及漂泊不定、孤獨無所依的悲涼之情。

上款所提“森然先生”當指王森然(1895—1984年),號杏巖,河北定縣人。當代國畫家,美術教育家。曾撰寫過《中國國文教學概要》、《回憶齊白石先生》等。齊白石與王森然年齡相差三十多歲,自1925年結為忘年之交。他們是相互切磋、相互提攜的朋友,而不是師生或師徒。1931年,王森然于華北大學藝術專修科任主任期間,聘請齊白石為名譽教授。1944年,齊白石在北平中山公園水榭為王森然舉辦首次個人展覽,并撰寫前言:“森然之畫,用功凡四十年。凡昔時名家法。嘗冶為大成。余早知森然精考據、音韻, 創作、文藝,未知畫亦能事。近來以畫見示,予太息日: 君用工之苦,見于筆墨,不知世人盡知其人,虛牝黃金,費盡何益? ”可知齊白石對王森然的畫極力推崇。

齊白石與王森然結識于1925年,故此畫所作當不早于此年。

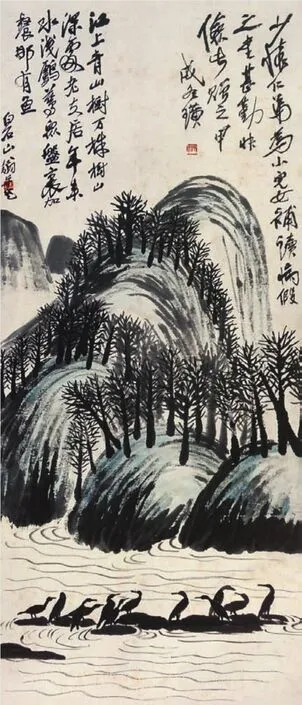

十四.江村鸕鶿(圖14)

設色,紙本,立軸,縱104、橫44.5厘米。

圖8 齊白石 杏花煙雨

圖9 齊白石 為燮元先生賀壽山水

此畫前景以水面為載體,一群鸕鶿停在淺灘上聚散相望,似是捕魚嬉戲,姿態甚是動人。簡筆重墨,像是逆光而見,剪影效果躍然紙上,頓生趣味。對岸小山重疊,漸高漸遠。山上樹密枝繁,遠處則崇峰掩映。畫中山峰整體呈“之”字走勢,山體渾圓,用筆樸拙,披麻皴法錯落有致。墨色的濃淡加之花青渲染,使明暗對比更為清晰,充滿生機與立體感。遠山淡墨幾筆,正是這寥寥幾筆便將山的遠近虛實表現得恰到好處,豐富視覺。

齊白石山水畫取材多見源于其遠游印象和家鄉記憶。在其1943年所作的《舊游所見》中,近景主題也是如此畫鸕鶿,款題:“前甲辰(1904年)余游南昌,侍湘綺師過樟樹,于舟中所見也。後四十年癸未,白石。”可知鸕鶿形象源于1904年游歷南昌時所見。整幅畫格調平樸淺顯,呈現出一種親切的生活氣息。

左上題款:“江上青山樹萬株,樹山深處老夫居,年來水淺鸕鶿眾,盤里加餐哪有魚。白石山翁并題”。鈐印:齊大(朱文)。右上題:“少懷仁弟為小兒女補讀病假之書,甚勤快。撿此贈之。甲戌冬,璜”。鈐印:木居士(白文)。

上款“少懷仁弟”即為齊白石的弟子婁師白(1918- 2010年),原名婁少懷,字亦鳴,齋號老安館,湖南瀏陽人。畢業于輔仁大學美術系,當代杰出畫家。其全面繼承了齊白石藝術技法特色,并有所創新。婁師白曾在《我的老師齊白石》中提到:“有一年,師妹良憐輟學,我給她補習了一年的功課。老師(齊白石)就撿出一幅裱好的山水畫送給我,作為酬勞……”。當正是此幅畫作。

甲戌為1934年,可知此圖所作應不晚于1934年冬季。

圖10 齊白石 揚帆圖

圖11 齊白石 雨后山光

十五.松影臨流(圖15)

設色,紙本,成扇,縱18、橫50厘米。

扇面主題是兩株蒼松立于岸石之上,似隔水問山,又似臨流若飲。松干以雙鉤穿插,筆法古樸簡練;松葉則細筆勾勒,罩以墨綠,碧透山間。溪流澄澈,自上而下,涓涓不斷。沿岸煙巒疊嶂,遠山如黛。點睛之筆則是天際一抹曙紅,給整幅畫面增添溫暖平和之感。夕霞遠山,松影臨江,意境悠遠,余味綿長。向往恬淡、美好的心境始終伴隨著齊白石。

右側兩行豎題:“松影臨流龍起舞。白石用舊句作畫”,其后鈐印:木人(朱文)。

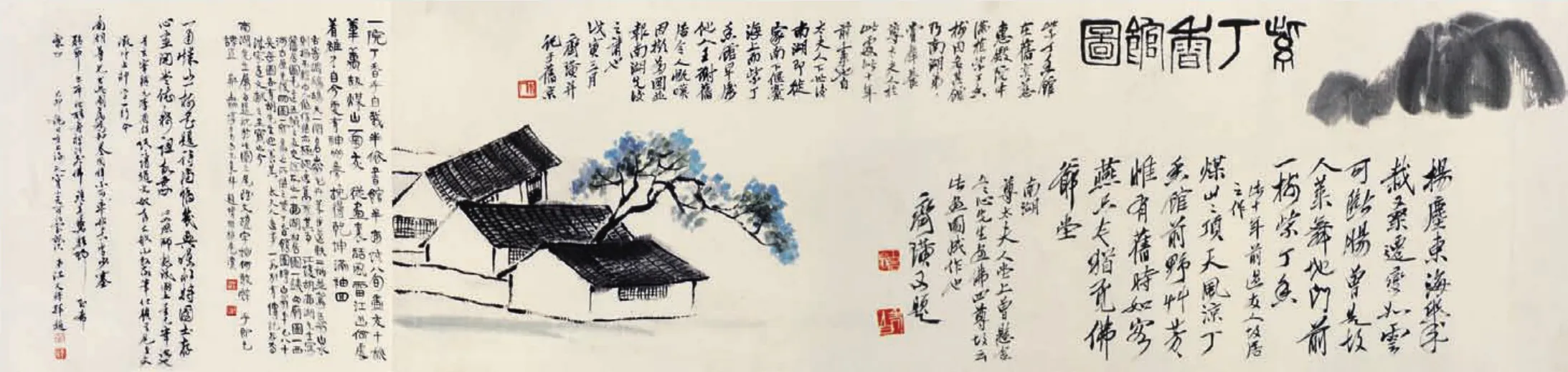

十六.紫丁香館圖 (圖16)

設色,紙本,橫幅,縱32.5、橫102.5厘米,羅紋宣紙,淡青花綾舊裝。

此畫作于1938年。如可將這幅圖稱為山水畫,那么這一橫幅形式在齊白石山水畫中則是較為少見的。整幅畫用筆簡約,惜墨如金,卻大篇題識,體現了齊白石在山水創作中構圖的老練和對文人畫境界的追求。

畫面左側下方用水墨畫瓦舍三間,橫斜錯落,雖少猶多。遠近兩堵院墻以墨線勾畫并延伸出畫紙,仿佛間半個院落浮現紙端。一株并不茂密卻滿賦生機的小樹自院中舒展而出。樹梢以淡青、墨綠、間或淺紫色點染。賦色疏朗清逸,過渡自然。遠在畫面右上角,以淡墨大筆觸寥寥幾筆抹出矮山一座,山勢雖不巍峨,卻透出幾分莊嚴,高下參差,略顯起伏。畫筆于此擱住。小院遠山,遙相呼應。

通幅大部留白,空白處補以上下兩段長題,使畫面不致過于空虛,同時增加了小院與矮山之間的聯系。如此構圖方式不愧大家,必是成竹在胸而后作,充分體現了老練畫手對畫面的掌控能力。兩側構圖的呼應不似刻意設計,而是純以意作、游刃于虛的一揮而就,如同書法中筆斷意聯的兩個點畫。

上段題識從矮山左側開始,行文至小院上方。篆書大字題:“紫丁香館圖”;小字行書“紫丁香館在舊京慈惠殿,院中滿植紫丁香樹,因名。其館乃南湖弟嘗奉養尊太夫人于此處。此十年前事也。自太夫人下世后,南湖即徙家南下,偃蹇海上,而紫丁香館早屬他人。王謝舊居,令人慨嘆。因擬為圖并報南湖先后之請也。戊寅三月,齊璜并記于舊京”。 其后鈐“木人”(朱文)小印一枚。

下段行書題詩二首。自小山下方漫書將至小院右側。題詩其一:“揚塵東海幾栽桑,遷變如云可斷腸,曾是故人萊舞地,門前一樹紫丁香”。小字注:“此十年前過友人故居之作”。其二:“煤山山頂天風涼,丁香館前野草芳,惟有舊時如客燕,只今猶覓佛爺堂”。小字注:“南湖尊太夫人堂上曾懸金冬心先生畫佛四尊,故云。此畫圖成作也”。署款:“齊璜又題”。鈐印:“白石翁”、“老白”(白文)。

自題識中得知,畫面左邊畫的即是“紫丁香館”。那一株伸出院外的矮樹便是紫丁香樹。紫丁香是北京較常見的植物,在小巷樓屋間常可遇見。灌木或小喬木類,高大的可達三四米,幾可稱樹。春季五六月開花,淡紫或藍色花序布滿全株,疏疏落落,清香逸溢。畫中紫丁香似有所夸張,應是強調主題所致。再看穿枝用色,極盡神似。

題識中言:“紫丁香館在舊京慈惠殿”。慈惠殿是地安門內大街東側的一條胡同,今名“慈惠胡同”。因明朝此地有座名為慈惠殿的寺廟,故以之得名。題詩中“煤山”當是右上所畫矮山。北京景山舊時一稱煤山。明朝成祖遷都北京后,命人在此山下堆放煤炭,以備皇宮之需,所以舊稱煤山,清初改名景山。而慈惠胡同與景山兩相對望。

偶然一次漫步,筆者曾踏入齊白石畫中描繪的地方。東西走向的普通胡同,往里走倒是有幾處舊時大戶院落于胡同南側。廣亮大門,有三四進的庭院,不過現今已是大雜院,自建的屋棚快要將空地占滿,紫丁香更無處可尋。身處胡同中,其南向偏西不遠處便是景山,若沒有解放后興建的高樓遮擋,想必是可以望見的。此與《紫丁香館圖》中小院與矮山的方位正合。駐足于此,恍然見一老者長衫布履,停留在某院門前,俯仰唏噓。

題識中被稱為南湖的人是胡鄂公,號南湖,湖北省江陵人。與齊白石因購畫而相識,上世紀初一、二十年代,二人往還甚密。胡南湖1927年曾任中共北京臨時市委宣傳部長,居北京。畫中云:十年前奉養其母于此園中,而圖作于戊寅(1938年),則胡南湖奉養其母的事不晚于1928年,也確與史料相符。

胡南湖與齊白石交往匪淺。《己未日記》(1919年)七月七日記:“胡南湖人最慕余,一見如故。”閏七月十八日記:“胡南湖見余畫籬豆一幅,喜極。正色曰:能贈我,當報公以婢。余即贈之。并作詩以紀其事。”恰巧2015年西泠印社拍賣公司春拍中有一件齊白石詩文手札似與此事相關。此件詩文信箋一通二頁,內容為:“南湖有所贈,不受報答,余畫籬豆以贈之。南湖不可卻也。草呈南湖直論。菟絲情短此情長,世事何如為口忙。采擷不思紅豆子,加餐欣坐紫丁香(南湖有紫丁香館)……”

齊白石作紫丁香館圖時胡南湖已經徙居上海約十年,二人仍有交往,其情意于此圖可見一斑。況且題識中追憶故事,形容量物盡現懷舊之情,看來紫丁香館給齊白石留下了許多深刻的記憶。制此圖時齊白石自然傾注了大量的情感。

圖12 齊白石 山水扇面

圖15 齊白石 松影臨流

圖左另附紙,有易克臬、江天鐸兩人題跋各一段。易跋:“一院丁香手自栽,半依書館半南賅,八旬畫友千秋筆,萬劫煤山一掬灰。從畫里,話風雷,江山何處著雄才,自今更有神州夢,挽得乾坤滿袖回。右寄調鷓鴣天一闕。白石山翁花卉幾乎邁軼二衲,并駕缶翁。山水則極不輕為人作,偶作亦極疏逸雋永。其為江陵湖南湖先生寫舊居圖竟達五幀之多,交誼故也。《南湖村居圖》、《鐵女廟圖》、《西湖古屋》先后兩圖,一即最近所作之《紫丁香館圖》,時山翁年已八十矣。每圖各有胡先生迎養其太夫人逸事一段,別有傳記存焉,誠家庭文獻之至寶也。今南湖先生囑為題記于此圖之尾,雖文疏字拙何敢亂乎,即乞教正。己卯孟秋,埻白弟易克臬拜題,時同旅滬瀆”。鈐印:易克臬(朱文),師心(白文)。

此跋為易克臬奉胡南湖所囑題寫。其先做詞一首,前半闕贊畫家畫筆老練,后半闕贊英雄以家國為己任的理想。詞后述齊白石畫筆超邁,并言及為胡南湖作舊居圖共有五幅,并且記載了題目及內容,均與胡氏奉養其母有關,而《紫丁香館圖》最為晚作。看來易與胡、齊二人的交往也非同一般,他了解許多胡、齊二人的情況。五幅舊居圖的記載當是齊白石畫作的明確資料。此圖作為家庭記事,胡南湖很是珍重,延請兩位名士好友題跋。然往事如煙,舊日殷勤,今已零落,圖畫散落世間,如今五幅中只見此一幅,其他四幅不知何處,更不知五圖能否合璧。

江跋:“一角煤山一樹花,題詩滿幅幾興嘆,似將國土存心畫,開卷依稀認故家。‘心如畫師,想成國土’,董元宰語也。昔玄宰稱元李有佳紙,請趙文敏書,文敏不敢落筆,但題其尾。至文徵仲,止押字一行。今南湖尊兄出此圖囑為加墨,固辭不可,率拈二十八字少塞聽命。書本拙,酷暑揮汗,非佛頭著糞類耶,即希粲正。己卯秋日,在上海之寶山無所住室旅次。弟江天鐸拜題”。鈐印:二克(朱文),鐸(白文)。兩跋均為己卯(1939年)秋月所作,題于上海。

齊白石畫于二十世紀三、四十年代已少作山水題材,而此時其山水畫已臻成熟老練,非至交或價高不與。其為胡南湖制“家庭文獻”五幅,足見其二人交情。

無獨有偶,曾有某拍賣行拍品亦名《齊白石作紫丁香館圖》豎幅,其題識內容與上述《紫丁香館圖》一字不差,無題詩。其所繪叢山突兀掩映,山下房屋一片,其間喬木叢生。拍品提要言:齊白石作此圖時應有兩本,此為其一。言之如親歷。但細審此圖,憑所畫景物便可斷其真偽。“紫丁香館圖”應有一定記實意義,因此齊白石不會將煤山畫成群山掩映效果,其他就更不用論了。

以上十六幅山水畫,按大約創作時間排序,雖無法概括齊白石一生山水畫的發展歷程,但作為研究資料應是有意義的,特撰文拈出。

(本文圖片及作品尺寸引自:人民美術出版社編輯出版《巧奪天工—北京市文物公司珍藏齊白石書畫》。)

(責任編輯:劉昱)

圖16 齊白石 紫丁香館圖

圖13 齊白石 江水扁舟

圖14 齊白石 江村鸕鶿