民國至解放初期的邕劇形態流變考

與經過文人階層雅化加工過的精致藝術不同,民間藝術的存在形態往往具有強烈的非規范性。而當代學科明晰化之后,則強調要以規范化的學術語言對對象加以歸納和界定,故而我們的學界常常犯這樣一種錯誤,就是拿今日的規范化概念去硬套過去的民間藝術種類,總結、整理出各種地方藝術,給后人造成一種錯覺:那些被規整的地方藝術,仿佛一直都以清晰、有序的形態在時間的維度上成長和發展一樣。其實那只是一段被建構出來的“前史”而已。關于這段時期的日后追認式的敘事,其架構看起來越是有條有理,其可靠性就越是可疑。

邕劇是一種特別的地方戲劇,之所以稱其為特別,乃是因為它的民間草根的性質和被命名的歷史。新中國成立后,它名列廣西四大地方劇種之一,在1950年廣西調查恢復地方劇種時,獲得搶救性挖掘和保護,成為廣西的非物質文化遺產。其特征在學界還獲得了規范性的歸納:“保留了古樸、粗獷、雄壯的表演風格;舞臺表演用語采用以邕州官話為基礎的戲棚官話;唱腔以西皮、二黃為主,輔以雜腔和民間小調,高亢粗獷;劇目題材豐富,以歷史劇為主;表演講究排場藝術的運用;擅長武戲,表演中安排大量南派武功和程式特技,極具地方特色。”

對于邕劇,初識者多認為它與桂劇、粵劇一樣,是有著穩定形態和悠久歷史的地方劇種。殊不知,如果追根溯源,邕劇的誕生和演變有著極其復雜的歷史背景。比如,前述對邕劇特征的學術化歸納,基本同樣可以用來描述廣西粵劇。欲理解這種吊詭的情形,就需要對邕劇的來龍去脈進行細致追蹤。

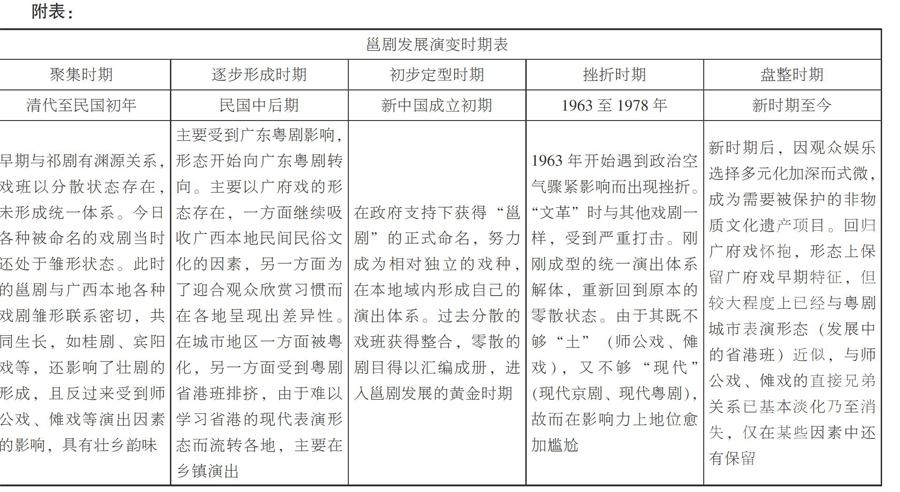

筆者認為,所謂“邕劇”,乃是20世紀下半葉才逐步成形的一種地方戲劇,它是多源匯集的產物,由于戲班分散而來源龐雜。它具有百余年的悠久的發展前史,最終在新中國成立后獲得穩定的名稱,真正出現所謂“邕劇”。一直以來,它由于弱勢地位而往往被其他占優勢地位的劇種所同化,同時也在跟其他地方戲劇的交流中,相互影響,彼此滲透,最終逐步以邕州粵劇為表現形式,一方面最大限度地保留了廣府戲最初的風貌,另一方面又具有邕州地區特別是民間社會的地方特色,在語言風格和思想特征更接近鄉土社會的審美追求。

今天許多學者探討邕劇、粵劇時,都是以“劇”的范疇來討論的,這其實已經預設了一個可疑的前提:這些劇種已經是成型的劇種。而實際上我們必須意識到,這些劇種在其形成的漫長歷程中是以具體的戲班來承載的,而戲班的演出狀態并不具備后來成熟期的穩定性。談論這些戲劇的早中期形態,必須立足于“戲班”而非“劇”的范疇,即立足于彼此聯系的“單稱范疇”,而非容易陷入概念大而不當的“復數范疇”。如果堅持以“劇”的范疇來研究那些只有在戲班的范疇才能理解的內容,那么這種研究必然出錯,其所依據的材料再豐富,得出的結論也都是有問題的。

一、新中國成立之前:是邕劇史

還是邕劇前史

目前在“中國知網”數據庫里,關于邕劇的文章有近二十篇,其中黃偉晶的《邕劇的傳承保護與發展研究》為廣西師范學院的碩士論文,而《邕劇戲棚官話語音系統》《邕劇“提綱戲”初探》《淺析邕劇排場戲》《邕劇里的壯族歷史文化元素》四篇為洪琪、洪玨的系列論文,其余為單篇論文。其中主要觀點常引自1984年的《南寧戲曲志》。該書編纂單位為由南寧市戲曲志編輯委員會,編纂人員為李玉昆、黃鶴鳴、王兆椿、崔志光、唐濟湘。

其實關于邕劇的記載還有一些重要的歷史記錄,散見于20世紀60年代和80年代的各種地方史料內刊中。相關文章見南寧市文物管理委員會在20世紀80年代初期編印的《南寧史料》。此外還有《中國戲曲志·廣西卷》編輯部整理的《廣西地方戲曲史料匯編》,廣西僮族自治區戲劇研究室20世紀60年代編印的《廣西戲劇通訊》,廣西藝術研究所編印的小冊子《兩廣粵劇邕劇歷史討論會論文集》等。由于這些內部刊物少人問津,故而幾乎被淹沒在當下的邕劇研究者的視野里。使得現在的研究者更熱衷于把邕劇的前史視為邕劇史本身。

實際上,邕劇的起源頗有爭議,各種說法皆有。主要說法是邕劇來自湖南祁劇,后受影響于廣東粵劇。如學者黃靜芳認為,邕劇是在湖南祁劇和廣西桂劇的影響下,融合本地土戲、民間說唱與外來多種戲曲聲腔而成。她還將邕劇的發展演變過程分為兩個階段。第一個階段是在清道光、咸豐年間,受祁劇和桂劇影響。湖南祁劇藝人玉洪官到南寧一帶授藝并成立戲班。到同治至光緒年間,祁、桂部分藝人紛紛南下桂中南部。于是此時的邕劇在表演上注重唱念做打,行當與祁劇相似,唱腔以南路(二黃)、北路(西皮)為主,劇目以歷史題材為主,與桂劇基本相同。第二個階段受粵劇影響。鴉片戰爭之后,廣東商旅沿西江進入廣西,于是廣東的廣府戲班來邕唱戲。本地藝人便紛紛模仿組建本地班,采用與廣府戲一樣的戲棚官話為舞臺語言,以南北路為主要唱腔進行演出。她的文章中還提到:“同治年間,南寧成立了全新鳳班,之后陸續成立合新鳳、壽新鳳和樂堯天,時稱邕劇‘四大名班。”

但這些所謂“邕劇”的歷史沿革,從學術嚴謹性上看,只能算是邕劇的前史,而非嚴格意義上的邕劇史。因為任何一種戲劇種類,之所以獲得諸如邕劇、粵劇、京劇的稱謂,前提條件是已形成自己的核心特征,只有具備了能夠與他者相區別開來的核心特征,才能算作是成型了,從而可以獲得屬于自己專有的稱謂了。

如京劇只有具備了其核心特征,才能稱其為“京劇”,至于之前,只能是所謂到了京城的某種戲劇,如徽、秦、漢等。在時間上,京劇的這些前身諸如昆曲、秦腔、徽戲等,早在清初至乾隆這段漫長的時間里就已陸陸續續進入北京城,然而真正的京劇要遲至大約道光二十年至咸豐十年間才算形成。因為此時的京劇才真正具備了自己的核心特征:其一,曲調板式完備豐富,超越了其源始的徽、秦、漢等劇種的窠臼;其二,行當大體完備;其三,真正形成了一批獨屬于京劇的劇目;其四,擁有了諸如程長庚、余三勝、張二奎這樣的代表性演員。如果把京劇的前史都納入京劇史來計算的話,那京劇豈不是可以跟著昆劇追溯到元末明初?

現在邕劇世上的所謂“邕劇‘四大名班”,究竟演的是邕劇,還是廣府戲?如果演的是廣府戲,那么這“四大名班”應該算是邕劇的名班,還是粵劇名班?而且即便是名班,在演出上尚且相對粗糙,那么其他的戲班的實際表演狀況可想而知。

《南寧戲曲志》中列出邕劇專業劇團有:壇洛甘圩天彩班(建于咸豐七至十年,即1860年前后,主要活動年代為咸豐至同治年間)、南寧市“四大戲班”(創建及主要活動年代為咸豐至同治年間)、南寧富貴華班(創建年代不詳,主要活動年代為光緒年間)、武鳴同樂志班(創建于光緒年間,主要活動年代為光緒年間)、金田樂班(創建于民國二年,主要活動年代為民國初年的前十年)、軍民樂班(創建于1915年,早年與陸榮廷關系密切,1931年后逐漸消亡)、南寧大文明班(創建于1918年,開始有女旦表演,1921年解散)、傳古今班和新從軍樂班(1925年南寧被滇軍包圍,藝人湊伙遷往郊區演出,四處流落到1927年解散,原名“傳古今班”,后改名“新從軍樂班”)、南寧英慶樂班(創建于1933年左右,活動到1937年)、粵西丁財貴班(創建以及主要活動年代為光緒到1930年前)、黃三順班(創建于1932年,活動到新中國成立前)、邕寧那陳班(創建年代不詳,活動年代零散,光緒年間、1940年前后都活躍過一段時間)、邕寧雙定班(創建年代不詳,活動年代零散,從1932年到1983年都有零星活動)、南寧市人民邕劇團(1950年在政府關懷下建立,邀請各路流散藝人,于1951年1月正式建團)。

除了南寧市人民邕劇團之外,這些被羅列出的劇團,其所演的劇目非常龐雜,從粵劇到壯劇再到絲弦戲(賓州戲)都有,現有資料不能證明他們是具有較為統一的藝術特征的邕劇劇團。如武鳴同樂志班是幾種戲(邕劇、粵劇、絲弦戲、師公戲等)都能全演,邕寧那陳班、邕寧雙定班等,是季節班,于年節和農閑時才演出,其余時間歸家干農活。這些特征,足見這些戲班的非正式、非規范的民間草根性質。

老藝人蔣細增在《邕劇是南寧戲》一文(收在內部刊物《廣西地方戲曲史料匯編》第二輯,1985年出版)中,力圖通過介紹邕劇的淵源,來向讀者說明邕劇在新中國成立前就已存在,但他的論證反而更加證明新中國成立前只是邕劇的前史階段:“左江的龍州班、右江的百色班、武鳴班、隆安班、馱蘆班、扶南班、良慶班、揚美班,都同屬于邕劇的戲曲形式,他們可以自由搭班,同臺演出。賓州班則另為一格,它的劇目和表演很豐富,表現出賓州班的特點和風格,有‘小桂林班之稱,深受群眾歡迎。”從蔣細增的敘述中可知,當時的邕劇更像是是非專指稱謂,實質是指“到邕州演出,或者從邕州到各地謀生的戲班所演出的戲劇”。這與今天邕劇作為一種特定地方戲劇的專指稱謂具有質的差異性。

作為參照,在學者馮厚1958年于廣西所做的壯劇調查中,即有涉及壯劇與邕劇、粵劇的淵源。德保土戲產生于德保縣的漢隆、馬隘,根據石龍縣老藝人的說法,他們所吸收的是廣府班的表演方法,本地師公戲最初的演出服裝只有長袍、紅衣,后來才有了龍袍、官衣、盔甲、裙子、坎肩、烏紗、加木底的厚底鞋。壯劇的基底是師公戲,由于源自儺戲,故而最初表演者佩戴木臉,后來改用紙面臉譜,到了民國初年則代之以化妝。壯劇的變化,在一定程度上也可反觀邕劇這一草根戲劇的不規范性和不穩定性。

《邕劇是南寧戲》一文附表《邕劇已故的藝人》有新中國成立前的邕劇藝人名單,如果從藝術思想史的維度分析,可清晰看出其中一個非常明顯的特征:民間草根性。除了蔣鶴、蔣祖友等名字之外,其余邕劇藝人大半只留下綽號:豉油王、牛骨弟、公仔頭、紅屁股、馬騮精、癡五、孖指六、偷狗劉、煙屎五、矮仔王、偷雞忠、芝蘭女、芥藍菜、盲鬼德、打鼓南……這些戲班究竟是系統的邕劇戲班,還是零散的戲班被“追認”為邕劇,不言而喻。

嶺南文化包含廣府文化、潮汕文化和客家文化。今天廣東特別是廣州地區處于文化優勢地位,故而廣府文化往往被歸于廣東文化乃至主要為廣州文化,這是有問題的誤解。其實粵語方言地區都屬于廣府文化的范疇,而粵劇就是廣府文化的重要組成部分。而邕劇即為廣府文化范疇所囊括,而且它由于與壯族文化結合,還超越了一般意義上的廣府文化。

在此我們必須理清廣府戲這一概念。廣府戲作為大概念,是涵蓋了今天的粵劇、邕劇這些子概念的。只不過由于20世紀中后期開始,廣東(特別是廣州)因其在經濟文化上的強勢地位而獲得強勢的話語權,他們稱“廣府戲就是粵劇”,外省也無太多異議,于是實力決定話語權,廣府戲的概念就逐漸被縮減為粵劇的概念。

邕劇的問題是,從其逐步搬演廣府戲開始,就一直被廣府戲同化,于今更是沒法將自己從核心特征上真正與廣府戲區別開來。粵劇與邕劇的些許區別,只是兩者雅化程度的不同,相當于省港班跟過山班的區別。較當代粵劇而言,邕劇在較大程度上保留了原初的鄉土風貌,其中最重要的是武戲部分。當然,還有學者認為,粵劇僅僅在程式化的表演語言中保留“戲棚官話”,而邕劇則在主要行當的韻白及唱腔部分完整地保留“戲棚官話”,同時由其他行當靈活地使用“邕州官話”。但實際上,今日的邕劇的實際話語特征已經與此論述有出入了。

現在認為邕劇在新中國成立前就出現的研究者,無法直接回答的一個問題是,為什么邕劇據稱存在了兩百多年,但在新中國成立后正式對其予以命名前,不論是清代還是民國的雜志報紙。都找不到它作為邕劇(而非廣府戲、絲弦戲)的名字痕跡。不但公開的媒體找不到,就連直接證明其存在的民間只言片語都難覓,現存的邕劇本子基本都是粵劇曲目、劇本。作為參照,桂劇、廣府戲等卻留下了相當多的歷史文獻,無論是報紙雜志,還是具體的劇本,都有實物資料。一個獨一無二的地方戲劇,卻一直搬演著其他戲劇的劇目,難道不讓人生疑嗎?

如果有某位科學家聲稱發現了一個獨一無二的新物種,但這種新的物種跟其他原有物種從外貌到基因都基本沒有關鍵差別。唯一的差異,僅僅是這個新物種發現的地點,在地域上跟其他的有所區別。難道該科學家就可以心安理得地以該地域命名這一種所謂“新物種”嗎?

現在《南寧戲曲志》和曾寧在關于邕劇在新中國成立前的敘述方面是有沖突的。在曾寧口述、王兆椿記錄的《邕劇名稱由來》一文里(收在內部刊物《南寧史料》第二輯,1983年出版),曾寧認為“邕劇”一名,是1933年首次被命名,后在1950年被確定的:

“邕劇”的名稱……始稱于1933年冬。當時,南寧商界人士為紅十字會籌款,曾于商會后的廣場上搭了數間臨時戲棚,舉辦了”南寧紅十字會籌款游藝大會”。游藝項目有:戲曲、大馬戲(朱少武雜技團)、默片電影(無聲)、放煙花、抽彩、山標攤、沙包標攤、博彩等。當時在該處演出的有“廣東班”、“桂林班”、“本地班”和郊區“師公班”等。粵劇和桂劇均有劇種名稱;師公(或叫尸公)戲雖有名而欠雅,“本地班”一則無劇種稱謂,再則因與改白話前的粵劇籠統稱為“廣府戲”,恐涇渭難分,故繪制廣告時(主辦者不知何人,繪制廣告者是文偉標,現在百色)分別給“師公”與“本地班”以“古劇”和“邕劇”之雅稱。由此,“廣西本地班”才破天荒有了劇種的稱號。由于邕劇之名給人印象淡薄,只是曇花一現便不再為人提及,藝人依舊自稱“本地班”或“廣府戲本地班”。故1933年后學邕劇的藝人均不知此事。

解放前夕,邕劇在反動統治的摧殘下,已瀕臨泯滅之境,藝人大都流散改業,生活無著。新中國成立后,在黨的挽救下慶獲重生。1950年廣西調查,恢復地方劇種時,省戲改會主任秦似通知率領社會人士赴東北參觀前,囑我協助組織“本地班”藝人,他返邕后,在“新世界”(即以前的南寧人民劇院)同有關領導×××、王宇紅等同志觀看他們演出的《馬芳困城》等劇目后,確認它是地方劇種之一。定名時,根據上述情況,便沿用了“邕劇”的名稱。并于1951年元月22日正式組成“南寧人民邕劇團”。從此,邕劇平位于全國戲曲之林,各榜各藝術辭書。

曾寧說得很明白,1933年邕劇首次被命名時,其戲班實際上是廣府戲班(“廣西本地班”) 1950—1951年獲得“重生”的,也是廣府戲的南寧“本地班”。1961年7月出版的內部刊物《廣西戲曲傳統劇目匯編》邕劇卷,在卷首語中關于邕劇的說法,其實從另一個側面也印證了曾寧的說法。上面明確提到,邕劇是“搶救培養”出來的,“由過去的奄奄待斃,一變而為現在的欣欣向榮”。這意味著即便曾經存在過邕劇這樣的劇種,實際上發生了二次斷代,一次是祁劇和桂劇派系的斷代,改為廣府戲的派別;另一次是改廣府戲后被省港粵劇沖擊,在20世紀30年代末逐步溶解、湮滅。到了50年代,被復活的乃是粵劇班,螟蛉繼子而已。而且“邕劇”的命名,更多的也是在當時領導關懷下發生的,而非依據邕劇核心特征嚴謹認定的。邕劇的前史部分與獲得命名之后的歷史之間缺少必然聯系。即便有聯系,也是斷代的聯系,就像東漢和西漢之間的聯系一樣,表面上說起來都是漢之朝代,其實其中的血脈已經變更了。

我們甚至還可以通過另一種方法來考量。如學者陳志勇提出,由于戲神信仰具有穩固性,故而路作為判斷地方劇種演變的依據,“戲曲藝人對本劇種戲神的信仰和堅守是很頑固的,不管舞臺表演藝術怎樣隨戲班流動,但戲神信仰不會變”,“在地方劇種研究史上,程硯秋、歐陽予倩都曾利用戲神信仰的遺跡和記載來裁斷秦腔、粵劇歷史變遷的軌跡。”

如果他提到的這一方法是可靠的話,那“邕劇”的流變史就非常清晰了。祁劇奉祀的戲祖、戲神、祖師有三位,一是老郎神唐明皇,二是唐明皇時的著名宮廷樂師雷海清,三是北宋宣和年間供職于皇家教坊的焦德侯爺。

而清末至民國時期邕劇、粵劇和壯劇供奉的戲神是火神爺“華光大帝”。這就意味著,即使邕劇與祁劇有過淵源關系,那么也早已斷代。清末至民國之后的邕劇在演出形式上,實際上已經與粵系廣府戲合流,成為廣府戲的一種地方分支:“邕州廣府戲”,而從未有過獨立成型的邕劇。當然,在劇目、唱腔方面仍然保留著其與祁劇、桂劇,以及壯鄉文化的聯系,比如《儂智高》等劇目是粵系廣府戲所沒有的,獨屬于廣西。但作為因素存在的特點,不能說明邕劇在新中國成立前存在,只能作為描繪其前史的證據。正如兒子有父親的基因,不能說兒子在出生前就在父親體內存在。兒子只有在形成獨屬于他自己的受精卵之后,才算存在,否則按這種追溯法,這兒子在幾百萬年前就存在了。

因此邕劇藝人蔣細增,學者王兆椿等人那些看起來似乎彼此矛盾的說法就毫不奇怪了,矛盾只是枝節差異,而本質上都證明邕劇是“邕州廣府戲”。蔣細增在《邕劇是南寧戲》一文中說“過去(指新中國成立前,筆者注),邕劇藝人從來沒有叫‘邕劇為‘本地班,而稱為‘南寧班、‘南寧戲……1934年,出現過廣東‘省港班和‘南寧班在藝術上的交流”。而學者王兆椿、崔志光在《邕劇在滇東南的流布與活動》一文(收在內部刊物《廣西地方戲曲史料匯編》第4輯,1985年出版)里提到:“邕劇在云南,除了部分戲曲工作者、老人稱呼它現在的劇種名稱外,大多數人叫它是廣戲,或把它與粵劇并稱為廣戲;稱它的班社為廣班子。”就連南寧邕劇團邕劇第三代傳人馮杏元老先生,也在訪談文中說:“粵劇和邕劇其實就是同祖而生的兩兄弟。它們是互通的,很多戲的排場基本上都是一樣的,所以新中國成立前,兩廣的演員都不用排戲,只要大家在一起講戲就可以直接可以上臺同唱了。”

這就是目前學界對新中國成立前是否存在“邕劇”這一問題的尷尬狀況:既有認為其“古已有之”的,也有對此持謹慎的保留態度,在非公開場合更常常持否定的態度的。此外,在廣府戲的主要流傳地區廣東,不太愿意主動承認邕劇與粵劇的同源共生關系,對廣西這個“窮親戚”興趣不大。而在希望突出地域特色的廣西,由于更希望邕劇被認為是本土獨一無二的戲劇種類,也不太愿意主動提及邕劇與粵劇的同源共生關系。于是邕劇在新中國成立前的“前史”部分就愈發面目模糊,成為一種獨特的戲劇了。

二、體制化之前的草根戲班

王兆椿在《邕劇面譜的嶺南特色》中提到,“據傳,邕劇的臉譜原有一百多個,多為專角專譜。由于種種主客觀原因,(20世紀)五十年代末僅發掘出九十多個,且不幸在“文革”中全部毀佚。最近再度挖掘繪制,實存七十二個。數量雖不多,卻是別于任何劇種,極具特色。”

這里讓人疑惑,廣府戲使用臉譜并不多,而傳統祁劇(“楚南戲”)倒是多用臉譜。而邕劇早在清晚期就已經廣府戲化了,為何還有如此之多的臉譜。據筆者研判,這些臉譜所繪圖案,帶有濃烈的師公戲色彩,都是天辰、陰陽圖、日月、鯉魚、雷公、龍鳳、牛魔王、綠葉、戕、花草、甲蟲之類。與后來的京劇、粵劇臉譜有著本質性的差異。王兆椿所依據的圖譜,為邕劇老藝人杜松齡在去世前所提供,王兆椿未介紹這些臉譜是邕劇的哪個流派傳下來的,這一派別是否跟某一壯族地區的師公戲有過密切的融合過程。但從圖像考古學的維度可判斷,這些邕劇臉譜,跟師公戲或其他民間巫術原始戲劇有血緣關系。在前述的馮杏元訪談文稿附錄中,還有手繪邕劇臉譜圖,這份圖里所收錄的臉譜更清晰地顯現出邕劇臉譜跟儺戲的關系,它們幾乎就是儺戲面具按照現代臉譜模式繪出的樣子(據《中國戲曲志·廣西卷》記載)。

為何會出現這樣吊詭的狀況呢?其實原因很簡單,邕劇在1950年獲得命名前,事實上一直是作為一種民間藝術形態而存在,本身并沒有嚴格的體系性和規范性,實際是由一個個分散的、互相缺乏聯系的戲班構成。由于本身缺少核心特征,演員又是草根出身,屬于散兵游勇,天然具有一種弱勢心態,所以身邊出現什么更為精致、系統的戲劇心態,他們就模仿什么類型。而到了壯族鄉民眾多的地區,所演出的戲班就呈現出本地化的壯鄉特色。在邀請演酬神戲的鄉村,就演《跳加官》《八仙賀壽》等討彩性質濃厚的例戲。最關鍵的是,這些戲班本身并不認為自己是邕劇,他們只是草根戲班而已,觀眾要看什么、愛看什么,他們就改演什么。戲班必須要有觀眾才能有收入,從而維持生計。故而必然在一次次變化的現實處境當中不斷調整自己,以回應自己遇到的挑戰。

在廣西藝術研究所1994年編撰的內部刊物《桂海藝叢》第七輯里,有一篇文章《廣西地方主要劇種簡介》,提到關于邕劇在清末的演出記錄:“光緒年間,本地班已有了更大的聲勢。據黃海安撰《劉永福歷史草》載,光緒七年(1881)劉永福奉旨掃墓,‘演戲兩晝夜。光緒二十四年(1898)中法戰爭后,駐守邊境的廣西提督蘇元春在龍州主辦祭祀亡靈的大醮,邀南寧富貴華班:連演四十九天。可見本地班之盛、光緒末年,本地班藝人也有至廣東上六府、下四府班甚至廣州搭班演出。如宣化籍藝人‘宣化發在廣州搭班演出,紅極一時,遂易名為‘鮮花發。”那么這里實際上暗示我們,此時邕劇職能主要是作為酬神戲為雇主服務,而且既然能夠深入粵劇的腹地展開演出,在一定程度上說明,這些戲班的表演,從語言到形式上與粵劇并無太大差異。

此外,何國佳在《崇左縣的四個粵劇科班》一文(收在內部刊物《廣西地方戲曲史料匯編》第二輯,1985年出版)的結尾處,特別標明了一句:“最后說明一點,本文不提‘邕劇兩字,是按照歷史實際說話的,因為過去的確沒有‘邕劇這個名稱,只有老戲,新戲之分。筆者不敢貿然給歷史上的事物改名換姓。”

可見,新中國成立前的邕劇,并沒有如同后來那些經過嚴格學科訓練的研究者所認為的那樣,具有明晰的發展線索。明明只有互相沒有直接聯系的諸多戲班,但在研究者筆下,諸戲班卻被從話語上建構為一支彼此呼應的地方戲劇組織。于是邕劇就被如此“追認”整理出來了。

在抗戰到新中國成立前這段時間,南寧市內原本屬于邕州廣府戲的演出市場逐漸被廣東、香港涌來的省港戲班所占領。至于20世紀30至40年代這段時間里,原本的邕州廣府戲在轉移到鄉下后的表演究竟具體是怎樣的,由于戲班本身不會對此加以記錄,而觀看演出的鄉民更不會記,當時也不懂得針對藝人做口述史追蹤,結果這一段時期的相關記載基本缺失。目前關于這段時期“邕劇史”的唯一描述,來自時隔半個世紀之后編寫的《南寧戲曲志》,隨著該書編者的陸續離世,其中涉及的相關內容與實際之間可能出現的偏差有多大,目前已經難以確認。

1983年邕劇團副團長蔣細增就在其文《邕劇簡顧》(收在內部刊物《南寧史料》第二輯,1981年出版)中對邕劇給予過概述:“它的風格雄渾、遒勁、粗獷、豪邁,表演程式有大排場、南派武打等特色;它的傳統劇目,經挖掘出來的大、中、小、就有四百多個,本地路的老戲有十大古本,小型的有一文二武三笑談的戲,基本唱腔是南路和北路,除皮黃系統外,還有安慶調、七句半和補缸調等過百的民間小調,語言全用邕州官話、桂西南官話或土官話;它的古老牌子叫本牌,新牌叫廠牌,是常用的曲牌,各種行當俱全。據說,邕劇是清朝道光、咸豐年間,由湖南藝人玉洪官和文福采先后來邕、桂、柳各地傳授的。早在1828年,廣西就有唱邕劇的粵西樂堯天、合新鳳、全新鳳、壽新鳳等四大名班,老百姓稱為一天蓋三鳳。1931年又發展了月花園、雌雄賽影、丁財貴等三個班。但由于此時廣東粵劇逐漸來邕演出,因其行頭多、場面雄厚,邕劇的觀眾逐為所引,因而邕劇藝人只好到各鄉村由區圩鎮演出,被人稱為過山班。”

但曾寧則批評說,該文把“四大名班”活動時間描述為1828年是不正確的,因為就他所知,“樂堯天”是蔣明甫的班子,與“軍民樂”同期組成,而這都是1915年以后的事了,兩者之間整整差了八十七年。

倒是邕劇的“過山班”性質是曾寧、蔣細增等人的共識。所謂“過山班”,是一個與“省港班”相對的貶低性稱謂,如果說“省港班”是正規軍的話,“過山班”更類似于雜牌軍,乃是不專業的代名詞。

如果戲班財力充裕,人員充足,就能組織起配備完整、人員齊備的上百人的大班去進行演出,是為“省港班”。而如果條件很差,人員不過十來人,只能臨時拼湊去演出,即為“落鄉班”。“省港班”能在樓堂館所演出,外演也能以較高的地位進行大型演出。而“落鄉班”顧名思義,就是在城市沒辦法跟正規的“省港班”競爭,只能流落輾轉到鄉下給村民演出的不入流戲班,跋山涉水,故又名“過山班”,其中還有些戲班連十幾人都湊不足,至多七八個人,故再被戲謔稱為“八仙班”,是寓意其戲班人員的分配已經捉襟見肘,故而只能八仙過海,各顯神通了。這種戲班往往一人飾演多個角色,從戲服到唱腔念白都粗糙不堪。

據傳當時的“過山班”以東江和陽江為兩大據點,故而被稱為“東江班”“陽江班”。其中“陽江班”專門前往粵西下四府演,因而又得名“下四府班”。今“下四府”多指高州、廉州、雷州、瓊州,這四府,與粵西到廣西、越南一帶的區域(桂州、容州、邕州、交州)有著密切聯系。

在清末到民國初這段所謂“邕劇前史”的歷史時期,邕劇始為廣府戲所深刻影響,“一天蓋三鳳”唱的是廣府戲,故而所謂邕劇“四大名班”之說法,恐難以成立。多為后人為了強調自身合法性的附會。就像有些宗族修家譜時,把古代同一姓氏的歷史名人追認為祖先一樣。雖然聽起來似乎是那么回事,但仔細考究起來,卻完全不搭界。清末民初時的粵劇本來就以官話為唱腔,故而當時的邕劇使用官話唱念,并不能說明它是與粵劇不同的另一種戲劇種類,至多只能稱為邕州廣府戲。

如今邕劇團和粵劇團,實為同一個單位掛兩塊牌子。這其實很能說明問題。試問,如果邕劇不是跟粵劇本來就同屬廣府戲一派,邕劇后來又被粵劇同化,豈能如此一體二牌?試想,彩調劇或者桂劇能跟粵劇一體二牌?

曾寧曾記述過邕劇藝人雷喜彩的生平,文章刊于內部刊物《南寧史料》。這篇專訪記錄到:“雷喜彩為南寧津頭村人,生于清道光二十六年丙午(1846年)。同治年間,他日間在屠場務雜,晚間閑暇常至本街‘丹桂香八音館習鑼鼓音樂,兼學廣府戲,曾在水月庵前酬神公演。當時演出,純屬業余玩耍性質,既無經費,亦無正式行頭。化妝用品乃是以庵堂的紅紙浸汁涂面,圈扎頭辮,身穿長衫。腰系圍巾,服飾極其簡陋,只緊扎褲腿,腳著扣扭鞋便可出臺演出。”后來這批人正式組成“全新鳳班”,成員二十余人。當時該班的戲服,銅鑼樂器均租賃于倉西門大街周時豐處。演出劇目,據各地戲臺磚墻所記,除了晚打《賀壽》、跳《加官》外,多演《李逵鬧江》《舉獅觀圖》《打洞結拜》等單出折子戲。與各地主會訂立之合約,皆書“京戲”,不寫“廣府戲”。廣西本地班向無科班,全靠私人于農閑時開盤授徒,戲班皆半工(農)半藝性質。唱完一處倘無下臺可續,便歸還行頭,各自回家做工。曾寧引用一句老話“揾餐食餐,食完散班”(找得一頓飯算一頓,吃完就各自回家),形象生動描述了該戲班的生存狀況。

根據這段描述,“全新鳳班”其實并沒有那么風光,甚至長期處在困苦不堪的狀態中。至于其他“名班”的狀況,也是可想而知。“四大名班”的真實狀況是,有戲就演,數米而炊,主要演廣府戲,同時為了迎合觀眾口味而靈活調整。不但沒有演出所謂“邕劇”,就連雖實際演的是廣府戲,卻在合約里寫“京劇”。該戲班的草根性可見一斑。如今一些學者筆下聲稱的所謂演出正規、影響巨大的邕劇“四大名班”形象,實為“被建構”出的罷了。

在1992年11月由廣西藝術研究所印發的小冊子《〈廣西百科全書〉文化分編藝術部分條目試寫稿(征求意見稿)》里,對邕劇的這種草根性、被建構性有一段非常形象而又討巧的描述:

它起于清嘉慶、道光年間,聲腔源于湖南,屬皮簧系統。與祁、桂劇、絲弦戲和粵劇有著十分親密的關系。光緒年后常與絲弦班和廣東班互相串搭演出,師承和流布地域逐日交錯,在表演、唱腔、音樂等方面近同較多。邕劇的傳統劇目,大小共七百多個。同治后演出以武戲為主,多慷慨激昂。它分本(老)路和廣路兩大類。本路劇目多來自祁、桂劇和藝人自編的“橋水”戲:廣路劇目是與粵劇共有的老傳統劇目,其中有不少整本“排場戲”。這兩路劇目都有自己的特點。語言用桂西南官話,道白中雜有一些客家話、平話、壯話和許多白話的俚詞俗語。一些自編的劇目,地方色彩、生活氣息甚為濃郁。

邕劇的武戲重做工和說白,演出重日場。文戲的做工頗注重內心的表現,而且往往以粗放的大動作加以表達。如:水波浪(另場大走動做啞動作)。武戲更為夸張,常以翻、騰、跳、躥、鏟、滾、掛、絞、甩等武技來顯示人物的激情并渲染氣氛。

作為一個地方性劇種,卻還能分湘系桂林系“老路”和粵系“廣路”兩大類,且夾雜客家話、平話、壯話、白話(其實據曾寧的口述記錄,還有云南話),如果不從它被建構的性質來看待,估計是難以想象的。由于全部由草根戲班演出,所以也的確“生活氣息甚為濃郁”。

據王兆椿所言,邕劇代表劇目《攔馬過關》在過去演出時,帶有濃烈的雜技色彩。主會在點此劇時,必封彩銀并鳴放爆竹。彩銀不直接交付演員,而是將封包高懸于臺口,由演員在表演空翻時自取。為了取得彩銀,所有武丑行的演員無不擅長此劇。(時至今日,兩廣地區舞獅子的“討彩”的表演,也是延續如此程序)

劇場演出側重聲腔,而鄉村演出則注重動作奇技。作為廣府戲的“過山班”,邕劇在城市多以地攤雜耍形式演出,且深入鄉村加入酬神戲演出隊伍。其演出場地沒有同時代“省港班”的精良舞臺,缺少正規擴音設備,故而表演時為了盡可能多地吸引觀眾,只能努力讓自己的動作幅度大些。翻、騰、跳、躥等武技,即為昔日老藝人夾縫中求生存的街頭賣藝經歷遺存下來的表演方式。由于觀眾文化水平普遍不高,故而藝人的表演只能俯就,于是當廣州粵劇在不斷城市化的同時代,邕劇則在不斷鄉土化。而正是這樣的鄉土化,造就了邕劇的獨特地位:作為廣府戲的一支,盡可能地 保留了鄉土廣府戲的風格。

從文化地理學的維度上看,廣府戲作為一個大戲劇種類,各地的具體形態都有所不同。同是在20世紀30年代末前后,報紙對粵劇的評價都有天壤之別。

刊于1929年第8卷《北洋畫報》的一篇名為《粵劇漫談》的評論提到:“粵劇勢力,早已遠被重洋,勿論近者如平津,均有粵劇團體之組織,即(便是)北美南洋,亦早有粵劇場,長期奏演,所以昔西人之研究中國樂劇者,胥引粵劇為標準;而安南暹羅緬甸諸國之戲劇,更莫不受戲劇之感化,而取法焉。于以見粵劇在國劇中地位之重要,及其勢力之廣且遠矣。”這里對粵劇雖然有溢美之嫌疑,但大抵道出粵劇在當時的影響力。

一方面,城市粵劇過度洋化的,逐漸陷入悖離中國戲劇傳統優勢,走向單純仰賴西洋現代化的花俏布景的誤區,在舞臺上用華艷的五色燈,在裝扮和對白上刻意摩登化,于是引來嚴厲批評。

冰如批評說:“有時演唐朝的故事,演員竟會說出‘我叫紅頭阿三嚟拉你個噃(我叫印度差役來拉走你),或‘你要坐汽車唔要呀?(你要不要乘坐汽車呀)諸如此類,筆不勝書。粵伶的服飾呢,同時在一個戲里面表演,女子的頭上一個喜歡扮作滿頭珠翠的古裝,一個卻喜歡作現在最新式的燙發的時裝。”

樂天則支持洋化的粵劇改革:“粵劇自為粵劇,不能強與京劇同趨。至于場中滅燈,用五色燈光映射臺上一層,則一因所表演為夜間事,用之無妨。”

另一方面,戲劇評論者卻又在嚴厲批評廣州粵劇帶著太多土俗氣息,還不夠城市化,諸如簡秀瓊批評粵劇“唱詞太粗俗,兼帶著很多土語。且有時連不堪入耳的粗俗字句,也會在他們的口里說出,所以知識階級的人們,不大愿意去光顧”。拜偶生亦批評說“近年丑行則不復嚴格區分,男女丑故胡亂扮演,甚有高掛丑生名銜,而文武丑凈生旦末腳,無所不演。粵劇自有丑生作俑,角色從此混合不清,一人之學力,畢竟有限,顧此失彼,在所難免,藝術之所以日漸退化,皆濫而不專之弊也”。

同是粵劇,為何會出現如此之大的差異?只因為這里的“粵劇”(廣府戲),其實已涉及土、洋兩種演繹風格了。簡秀瓊、拜偶生這些戲劇評論者所不知道的是,其實他們所觀察到的所謂“粵劇”問題,只是某些具體戲班的問題。實際上當時省港粵劇哪里是土俗氣過于濃重,其問題是太“洋”了,洋氣得失去了中華戲曲的精髓。

因此,當時評論者無論是批評粵劇摩登,還是批評粵劇土俗,都沒錯,因為當時粵劇正在城市和鄉村兩極分化的歷史時期。只不過土俗化的酬神戲式樣的粵劇在廣州、香港已經逐漸沒了市場,競爭不過開始有由知識分子參與劇本編寫的城市粵劇。而在這些批評者所忽視的粵劇的另一處發展區域“邕州”(南寧地區),由于特殊的歷史和地理因素,當地的邕州廣府戲正在往與廣州廣府戲城市化完全相反的方向——鄉土化——自覺與不自覺地大步邁進。

小結

邕劇并非嚴格意義上的一個獨立戲劇種類,而是以地域命名的一種表演范疇。其表演戲班長期零散分散,在其發展的前史時期,前半段為湖南祁劇的衍生品,后半段主要為廣府戲的邕州分支。新中國成立后才真正以“邕劇”之名正式誕生。在其出現和演化的過程中,由于它的表演者民間氣息極為濃重,故而具有濃烈的非規范性,缺少獨屬于自身的核心特征。其形態在其演化過程中,不斷被身邊更為成熟,或者更有市場,又或曰更有社會影響力的其他戲劇種類影響和改寫。鑒于其從其萌發到流變,再到當下的式微,從未具有真正歷史和藝術影響力的核心特征,故而它更應當被視為一種地域性的草根民間藝術。這種草根民間藝術由于偶然的時代因緣而被命名為“邕劇”。

劇種的產生和發展,有自律性亦有他律性,作為一名嚴謹的研究者必須對研究對象有客觀的態度。本文如此表述邕劇,并非要貶低和抹殺邕劇作為一種地方戲劇存在的合理性和價值意義,而是希望以更為客觀的態度還原廣西本土戲劇史。只有在理解歷史事實的基礎上,摸對了其發展演化的脈絡,對邕劇的保護才更有針對性和實效性。與其將之自我封閉地劃界起來加以保護,不如以“邕州廣府戲”的范疇將之與廣府戲的大概念結合并加以保護、研究,并繼承和發展。一方面,我們毋庸諱言邕劇與粵劇之間的同構關系,另一方面也需要強調邕劇作為特殊的地方廣府戲,與在城市化進程中變異了的“省港”粵劇相比,由于盡可能保留了原初狀態的粵劇特征,故而更具有非物質文化遺產的保護價值。

【注釋】

做田野調查越久就越發現,其實被敘述的事物,與其真實的原本狀態之間有著較大的差別。比如壯族曲藝當中涉及的八音,規范化的敘述稱之為“武場”和“文場”兩種,然后又細分各路。而我們在做實際的田野調查時,發現其實并沒有那么嚴格,往往只要有基本的鑼、鼓、胡琴、月琴等樂器即可,其余的只管合適上手的就都可以參與其中。比如在筆者廣西百色隆林縣2015年“三月三”采風期間,甚至發現當地人沒用響板,也沒用木魚或“竹魚”,而是拿塑料嬰兒搖鈴玩具嵌入紡織梭里,充當響器。這些經歷讓我不禁生疑:現在我們手頭的詞典上描述的內容,究竟有多少是本來就如此的,又有多少是后人整理后附加上去呢。

黃偉晶:《邕劇的傳承保護與發展研究》,廣西師范學院2012年碩士論文。

黃靜芳:《邕劇調查》,載《中國戲劇》2014年第1期。

中國戲劇出版社編輯部編:《少數民族戲劇研究》,225頁,中國戲劇出版社1963年版。

洪玨.:《“戲棚官話”的語言分析和文化解讀》,載《南寧職業技術學院學報》2009年第3期。

作為參照,還可以舉出少數民族戲劇的案例。在20世紀50—60年代,在民族團結、共同繁榮的旗幟下,中央和省區地方的工作組以各個民族最好都有自己的民族戲劇為思想指導,整合(零散分散的諸多戲劇被整合為一個戲劇,如壯劇、侗劇)、促生(如在“大躍進”前后被“關心培養”出來的彝劇、苗劇、白族大本曲劇等)了相當一部分戲劇。這些整合、促生出來的戲劇后來境況都不太好,在失去“大力支持”之后,那些被整合的劇種,重新分化;而被促生的,則逐漸式微,有的已經名存實亡。“邕劇”并非一種戲劇種類,而是一個解放后被聚集在一起的大概念,包含著諸多性質迥異的民間戲。如果非要理解為解放前就存在作為大概念的“邕劇”的話,也只能說這一民間戲從其誕生到式微,都命運多舛,由于過于弱勢,以至于總是還沒來得及形成獨屬于自己的表演體系,就被外力中斷、改造,結果面目全非。

廖明君、陳志勇:《禁忌、信仰與伶人精神生活史——陳志勇博士訪談錄》,載《民族藝術》2013年第4期。

李京玉:《祁劇起源考說》,載《湖南科技學院學報》2010年第11期。

趙如鋒主編:《亮點:2012廣西文藝年度敘事》,305頁,廣西民族出版社出版2013年版。

目前關于廣府戲班的論著,最翔實的是黃偉的《廣府戲班史》(中國社會科學出版社2012年出版),但在此書中,廣西粵劇并不在論述之列,仿佛粵劇是廣東的專利。

王兆椿.:《邕劇面譜的嶺南特色》,載《南國紅豆》1994第6期。

羅香林:《廣府釋名》,載《南風》1945年第2期。

邕劇的這種特點已多為戲劇界承認。已故粵劇老藝人陳非儂在其著《粵劇六十年》中提到過邕劇,他認為:“邕劇中的廣戲,無論劇目、唱做的表演藝術及音樂等各方面都和粵劇相同。邕劇中的廣戲,最能保存粵劇的優秀傳統藝術,最能保存粵劇當時的面目,不像民國以后的粵劇那樣,愈來愈變得商業化,愈來愈保存不了粵劇的優秀傳統藝術。見“香港中文大學音樂系粵劇研究計劃”出版的《粵劇六十年》,145頁。

佚名:《粵劇漫談》,載《北洋畫報》1929年10月12日。

冰如:《談粵劇》,載《南風》1935年第4期。

樂天:《粵劇余話》,載《北洋畫報》1929年10月29日。

簡秀瓊:《粵劇的缺點與改良》,載《十日戲劇》1937年第5期。

拜偶生:《拱望齋今昔粵劇談(一)》,載《永安月刊》1939年第1期。

〔簡圣宇,廣西藝術學院。本文系2015年度廣西藝術學院科研項目“20世紀廣西戲劇文獻學研究:以邕劇等為例”(項目號:ZD201503)以及“2013年度廣西高等學校優秀中青年骨干教師培養工程”的階段性成果之一〕