在倫敦做新聞沒有雞湯味媒體與民眾的互動相依讓我五味雜陳

一家如今不復存在的書店,竟然成為我對一座城市的印象和寄托,感覺甚是神奇。不過,在新聞專業出身的黃姝倫同學眼中,倫敦或許沒有我想象中的詩意:一個“外國人”說著英語,報道倫敦的本地新聞,收獲的體驗除了新鮮刺激,還有與國內截然不同的觀念差異。

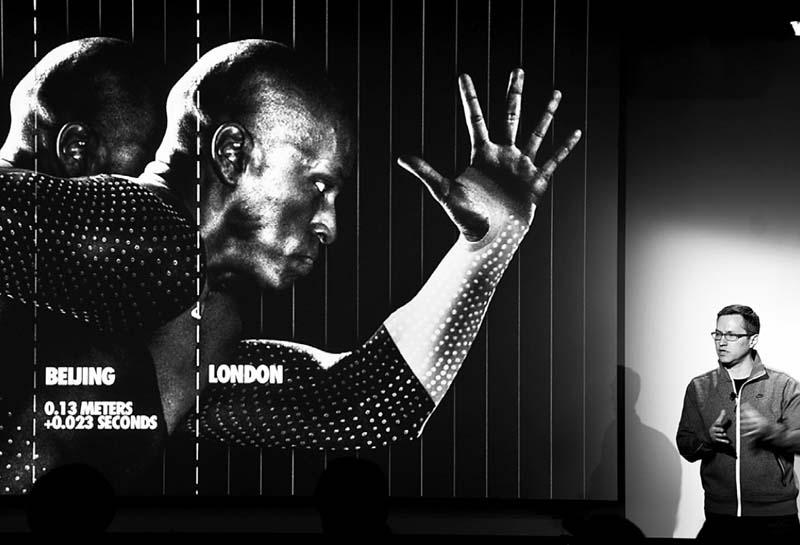

黃姝倫說,倫敦的新聞現場沒有雞湯味,而她描繪的英國公眾與媒體間那種互動甚至相依,讓我不自覺回想起《查令十字街84號》中,大洋兩岸的男女主人公通過信件表達難以言明的情感。那種強烈的溫暖和信任讓人長情,念念不忘。

在倫敦學新聞的這三個月看似漫長,實際上過得飛快。周一到周五都要上課,周末則要出去完成老師布置的本地新聞采寫。不許做和自己國籍有關的題材,只許就地取材;至于采訪本身,必須要拿到面對面的一手資料。

全班同學嗚呼哀哉:我泱泱大記者班,居然還要做如此基本的新聞訓練?然而知易行難,兩個月的生活充滿焦慮,每天都在刷報紙、Twitter和臉書,和同學打招呼的方式從「How are you」變成了「Any news this weekend」。

為了找到選題,我天天渴盼地鐵罷工、全城火警、打砸搶,這樣的心理是多么不健康。此刻我就是一個做本地新聞的「老外」,看著嘈雜擁擠的倫敦城,人們間距親密卻吝嗇相互溝通,從來沒覺得自己這么內向過。

有很多個周末,我暴走到精疲力盡,卻一無所獲。幸運的是,自打掌握了倫敦每周必有游行抗議的規律,以NHS(英國醫療系統)實習醫生街頭示威為突破口,我們成立了“倫敦報道游行小分隊”,只要有游行,就奔走相告,彈冠相慶。

倫敦街頭普通百姓的善言讓我感到驚訝。面對采訪,他們可以大大方方地說出我是誰,我為什么不滿,我作為抗議者的意義。或許,他們早就已經習慣了英國大大小小、無處不在的媒體,因此才會如此游刃有余。

順著這些線索,我們跟拍了巴黎氣候會議前的People’s March for Climate Change and Justice。近5萬人從海德公園一路高歌到威斯敏斯特橋集會,來自西北部藍開夏郡的奶奶帶領街坊領居早上5點向倫敦出發,抗議政府在當地大力開發fracking(壓裂)。面對鏡頭,她從容地說:“很多人問游行的意義是什么,你知道嗎,也許我們改變不了政府,但是我們改變了自己。”

而作為激進的環保主義者,通過Facebook聯系我們的麥先生決定在《每日郵報》(Daily Mail)大樓下示威,要求編輯出面解釋該報在環境問題報道方面的不作為。他邀請我一道前往,在郵報大樓下安營扎寨,擺放綠色植物,拉起橫幅,拿起喇叭,開始公眾講演,最后郵報竟然愉快地請他進去喝了杯下午茶。

有一次我想采訪DLR線罷工被官方拒絕,但他們依然給了外聯處電話,并發送官方解釋到我的郵箱,盡管我只是一名新聞系學生。有秩序地抗議和辯論,以及英國公眾與媒體間的互動甚至相依讓我五味雜陳,因為國內媒體經常要小心翼翼地接近“線人”,時時感到有所防備,即使文章磊落,過程卻不輕松。相比之下,在倫敦的這幾次采訪想要找到組織者并非難事,我們曾經甚至拿著厄瓜多爾同學的記者證,裝作西班牙裔直入后場,采訪了幾萬人集會的組織者。

這也許是我們的運氣,也許是受訪者渴望造勢,也許是公眾對媒體的坦蕩,但也不是沒有留下遺憾:大多數敘事觀點都來自抗議者,官方的說法只能從別處引用。然而老師的火眼金睛不會由著你沾沾自喜,他們會毫不留情地指出文章觀點片面,也不會對你尷尬的學生記者身份表示理解,因為不夠專業就是不夠專業。

這個城市有眼花繚亂的各種媒體,他們各司其職,各有所長,無論是天花亂墜的小報還是字正腔圓的政黨喉舌,亦或精英們炫技的金融風向標,中產階級搖擺不定的雅俗共賞,在地鐵上無需準備任何讀物,因為座位上自有贈人報章。有這般擁擠熱鬧的媒體市場,難怪與教授交談時他提到,在倫敦從事新聞業需要像軍隊里的戰士一樣,保持警惕,隨時思變(辯)。

而在“數據新聞”這門課上,我被《衛報》的可視化報道(http://www. theguardian.com/data)驚呆了。竟有這么多聞所未聞的可視化工具,甚至學會編程才是硬道理,新聞越來越倚仗簡潔的技術增強可讀性早已成為趨勢,用粗制濫造的多媒體填充網站不再是潮流。

除了有工具在手,新聞數據化同樣離不開及時更新的數據庫,你要知道從何處尋找數據,如何判斷真偽,依靠詳盡專業的解釋吸引讀者。英國有Office for National Statistics等眾多數據庫,從2010年開始,data.gov.uk公開了超過20000個官方數據,如想做動態地圖類新聞(mapping),亦能找到制圖相對應的地理數據庫,任何人都可以隨時隨地向政府提出公開政務數據的申請。

但是政府在對《信息自由法案》的評審中表示,某些數據公開對國家安全問題存在潛在威脅。“may also consider the balance between the need to maintain public access to information, and the burden of the Act on public authorities, and whether change is needed to moderate that while maintaining public access to information”。

不光如此,大多數群眾對查看乏味的數據并不關心:生活如此操心,事不關己的時候,我只想看看八卦新聞。"Data journalism is still accessed primarily by those ’quality audiences’ who are already engaged, rather than reaching people from all socio-economic backgrounds" (Felle, 2015)。

我在這里接觸到的數據新聞的討論超越了技術層面,回到了記者的本職,The more data that’s available in the world,the more essential it is for somebody to make sense of it.在事件現場,總能見到爬上爬下只為搶到最佳機位的記者,很多人已經年過半百,但仍然和一群抱著MAC噼里啪啦的年輕記者擠在一起,握著紙筆,行云流水。

倫敦的新聞現場沒有濃濃的雞湯味,而是復雜而骨感的現實,它赤裸裸地折射各方利益訴求。對我們這些旁觀的異鄉人來說,立場并不重要,重要的是話語權、參與和見證在此時此刻被記錄下來。

我認為,暫且不用計較這些現象的背后是烏合之眾瞎起哄,還是民主的姿態式勝利,亦或媒體的報道是否足夠公正,引發的公眾討論是否有效,政府對此是否有所回應等等,改變生活的愿望和能動性本身就蘊藏著無限的可能。在倫敦,我真切地感覺到,自己從未與一個鼓勵質疑、觀點相互競逐的輿論場如此接近。