從西漢出土經穴髹漆人像看手厥陰經脈的循行演變*

邱 科,周興蘭,孫睿睿,曾 芳,謝 濤,江章華,梁繁榮△

(1.成都中醫藥大學針灸推拿學院,成都 610075;2.成都中醫藥大學,成都 610075;3.成都市文物考古研究所,成都 610075;4.成都市博物院,成都 610075)

【針灸研究】

從西漢出土經穴髹漆人像看手厥陰經脈的循行演變*

邱 科1,周興蘭2,孫睿睿1,曾 芳1,謝 濤3,4,江章華3,4,梁繁榮1△

(1.成都中醫藥大學針灸推拿學院,成都 610075;2.成都中醫藥大學,成都 610075;3.成都市文物考古研究所,成都 610075;4.成都市博物院,成都 610075)

手厥陰心包經是馬王堆帛書十一脈系統中惟一缺少的一條,其循行經歷了從無到有的發展演變過程。故擬以綿陽雙包山漢墓“人體經脈漆雕”與成都老官山漢墓“經穴髹漆人像”中刻畫的手厥陰心包經循行為重點,梳理、探尋手厥陰經脈循行的演變過程。

手厥陰心包經;西漢;髹漆人像;循行;發展演變

手厥陰心包經作為經絡系統中十二正經之一,與十二經脈中的其他經脈相比,中國古代醫籍對其記載經歷了從缺失到完備的變革。眾所周知,長沙馬王堆漢墓出土的先秦醫書《足臂十一脈灸經》與《陰陽十一脈灸經》是現存最早的經脈文獻,為研究經絡學說形成的歷史提供了原始的實物依據。但其中僅記載了十一條經脈,如《足臂十一脈灸經》共有“足”和“臂”2個篇目,足脈六條,臂脈五條,而獨獨缺少了臂厥陰脈的循行描述。至《內經》時期,《靈樞·經脈》才基本完善了手厥陰經的循行路線及主病,至此經脈發展為十二經脈系統。1993年在四川省綿陽市永興鎮雙包山出土的人體經脈漆雕(以下簡稱雙包山漆人)與2012年成都市金牛區天回鎮老官山出土的西漢經穴髹漆人像(以下簡稱老官山漆人),都刻畫了手厥陰經脈的循行。且其經脈循行路線的繁簡程度介于馬王堆漢墓先秦醫書和現存醫學典籍《內經》成熟的中醫理論和經脈學說內容之間[1]。因此,本文擬從馬王堆漢墓先秦醫書到兩具西漢經脈漆人再到成熟的經絡系統《內經》,梳理手厥陰經脈發展演變過程,管窺經絡學說的形成與演變歷程。

1 對手厥陰經脈循行路線的不同記載

1.1 雙包山漢墓人體經脈漆雕手厥陰脈循行

1993年,在四川省綿陽市永興鎮雙包山出土了一具人體經脈漆雕,該漆人身上刻畫了10條經脈,包括了手三陰、手三陽、足三陽以及督脈[2]。

雙包山漆人的手厥陰脈從頭頂部正中線略前方(相當百會穴前一寸許,與循經此處的督脈會合)分為左右兩支,各自向頭頂外下行,在頭部分別與足太陽脈、手少陽脈、手少陽的支脈交叉,經過顴部的耳前方下行至耳下部,與向后下行的手太陰脈交叉,經過側頸部、肩部前上方、肱部、肘窩部正中、前臂、腕部,經過手掌心、中指屈側,止于中指內側端[3]。

在所有關于手厥陰脈的文獻文物記載中,雙包山漆人上的手厥陰脈是惟一在頭面部有循行;其經脈循行起于頭頂正中線,從頭走手,行于上肢內側正中面,經掌中至中指端;有本脈一條,無支脈,左右基本對稱。

1.2 老官山漢墓經穴髹漆人像手厥陰脈循行

2012年成都市金牛區天回鎮老官山漢墓出土的經穴髹漆人像是迄今為止我國發現的最早、最完整的經穴人體模型。該木人像為木胎髹漆,高約14cm,五官位置造型準確,頭與肢體結構比例協調。在老官山漆人陰刻的白色經脈細線共29條,其中24條縱行線條分別平均分布于四肢,具有《靈樞·經脈》中十二經脈循行分布的特點[1]。

根據漆人上肢內側三條白線排列順序,比對《靈樞·經脈》等文獻中十二經脈循行分布特點,研究者將循行中間的一條定為手厥陰脈,其大致循行為“中指內側?掌中?腕?臂?行太陰少陰之間?交出手太陰之前?肘?臑內?腋前?胸前壁?左之右,右之左?(心包)”。經脈循行左右略有不對稱,主要在于與手太陰相交的部位不同,左側經脈循行與手太陰在肘部相交,右側經脈循行與手太陰在肘上相交,經脈在胸前左右相交止于胸中。

1.3 《靈樞·經脈》及后世醫籍中手厥陰經脈循行

《靈樞·經脈》對手厥陰經脈循行的描述為:“起于胸中,出屬心包絡,下膈,歷絡三焦;其支者,循胸出脅,下腋三寸,上抵腋,下循臑內,行太陰少陰之間,入肘中,下臂行兩筋之間,入掌中,循中指出其端;其支者,別掌中,循小指次指出其端。”其循行包括體內和體外的1條主干與2條支脈,在上肢循行于上肢內側中間,循行方向為從胸走手。

后世醫籍如《針灸甲乙經》、《備急千金要方》、《十四經發揮》、《針灸大成》、《針灸聚英》、《醫宗金鑒》等多宗《靈樞·經脈》之說。

1.4 循行特點對比

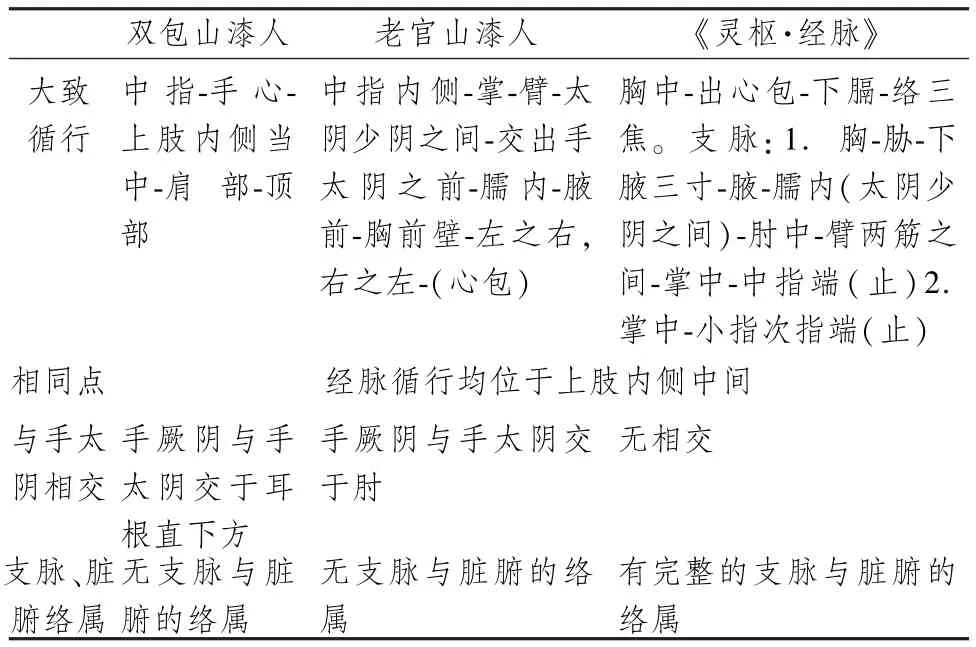

表1顯示,雙包山漢墓漆人、老官山漢墓漆人與《靈樞·經脈》中手厥陰脈循行有相似之處,也有各自不同的特點。

表1 雙包山漆人、老官山漆人與《靈樞·經脈》手厥陰脈循行特點比較

2 對手厥陰經脈認識的發展和演變

2.1 馬王堆先秦醫書中關于手厥陰經脈的模糊認識

馬王堆漢墓帛書中雖然沒有關于手厥陰經脈的直接記載,但有研究者認為,關于手厥陰經脈的循行與病候仍然可以從對臂少陰脈循行、臂太陰脈和臂少陰脈主治記載中窺見端倪。

2.1.1 經脈循行 帛書中對臂少陰脈循行記載分別為:“起于臂兩骨之間,之下骨上廉,筋之下,出內陰”(《陰陽十一脈灸經》)和“循筋下廉、出內下廉,出腋,奏脅”(《足臂十一脈灸經》)。兩者對臂少陰脈的循行描述明顯存在差異。按《陰陽十一脈灸經》的論述:“臂少陰脈起于臂兩骨之間。”實為手厥陰心包經的循行位置,而《足臂十一脈灸經》的論述:“臂少陰循筋下廉出內下廉”,才是與手少陰心經的循行位置相同。因此有研究者認為,在《陰陽十一脈灸經》中,雖然名為臂少陰脈,其實描述的是現在的手厥陰心包經的循行路線[4]。

2.1.2 經脈主治 帛書中對臂太陰脈和臂少陰脈主治記載分別為《足臂十一脈灸經》中:“臂泰(太)陰(脈)其病:心痛,心煩而意(噫)。 臂少陰(脈)其病:脅痛。”《陰陽十一脈灸經》:“臂鉅陰眽(脈)是動則病:心滂滂(彭彭)如痛,缺盆痛,甚則交兩手而戰,此為臂蹶(厥),是臂鉅陰眽(脈)主治。其所產病:(胸)痛,(脘)痛,心痛,四末痛,(瘕),為五病。臂少陰眽(脈)是動則病:心痛,益(嗌)渴欲飲,此為臂蹶(厥),是臂少陰眽(脈)主治。其所產病:脅痛,為一病。”有研究者據此分析認為,從其臂太陰脈與臂少陰脈的主治來看,臂太陰脈與臂鉅陰脈心煩、臂厥為《靈樞·經脈》中手太陰肺經所主的病癥,在帛書中提到的心痛則是《靈樞·經脈》中手厥陰心包經和手少陰心經所主的病癥[5]。

2.2 手厥陰經脈流注方向以及命名演變

2.2.1 經脈流注方向 表2顯示,在馬王堆帛書中未提及手厥陰心包經,其位于上肢內側的臂泰陰脈與臂少陰脈為向心性(手/臂?胸/脅)流注。老官山漆人手厥陰經脈流注方向根據老官山漢墓出土醫簡中有關經脈記載為向心性(手?胸)。而雙包山漆人手厥陰經脈流注根據學者考察為遠心性(頭?手)[6]。《靈樞·經脈》中心主手厥陰心包絡之脈流注為遠心性(胸?手)。在《靈樞·筋經》、《靈樞·脈度》以及《難經·二十三難》中手厥陰心包經循行方向都是向心性的(手?胸)。

經脈循行方向就是經脈經氣運行方向,古代不同醫家在臨床實踐過程中發現,其循行具有向心性和遠心性并各自向后世傳承。《內經》作為漢以前醫學總結,收集各家之言,在不同的篇目中可能出現不同的經脈循行方向。這種向心性和遠心性的同時出現也體現了經氣運行的雙向性,在刺激某一穴位,循經感傳則沿經脈循行線呈遠心性和向心性雙向傳導。也有醫家認為,這種向心性排列是對五輸穴全向心性排列的延續[7]。

Distribution Evolution of Hand?jueyin Meridian Based on Lacquer Figure with Meridian?points Marked of the Western Han Dynasty

QIU Ke1,ZHOU Xing?lan2,SUN Rui?rui1,ZENG Fang1,XIE Tao3,4,JIANG Zhang?hua3,4,LIANG Fan?rong1△

(1.School of Acupuncture?Moxibustion and Tuina,Chengdu University of TCM,Chengdu 610075,China;2.Chengdu University of TCM,Chengdu 610075,China;3.Chengdu Institute of Archaeology of Culture Relics,Chengdu 610075,China;4.Chengdu City Museum,Chengdu 610075,China)

As the only one which was recorded in the Mawangdui silk books,the distribution of hand?jueyin pericardium meridian experience a change in the development process from scratch.This article aims to explore the evolution of hand?jueyin pericardium meridian by comparing the records in the lacquer figure with meridian marked of the Han dynasty unearthed in Shuangbaoshan,Mianyang and in the lacquer figure with meridian?points marked of the Han dynasty unearthed in Laoguanshan,Chengdu.

Hand?jueyin pericardium meridian;Western Han dynasty;Lacquer figure;Distribution;Evolution

R241.11

:A

:1006?3250(2016)10?1372?02

國家社科基金青年項目(14CKG008)?成都老官山漢墓漆人經脈腧穴特點及價值研究;四川省中醫管理局項目(2014K091)?成都老官山漢墓漆人經脈腧穴特點意義的研究;成都市科技局項目(2014?RK00?00078?ZF)?成都老官山漢墓漆人針灸學術價值研究;成都中醫藥大學校基金項目(2014036)?成都老官山漢墓漆人針灸學術價值研究

邱 科(1990?),男,四川樂山人,在讀本科,從事老官山漢墓漆人經脈循行特點研究。

△

:梁繁榮(1956?),男,教授,從事經穴效應特異性的研究,E?mail:acuresearch@126.com。