熱敏通道與辛味中藥的解表原理*

楊 楨,汪文來,劉珍洪,高 蔚,楊 陽,安致君,趙紅霞△,Michael Xi Zhu

(1.北京中醫藥大學,北京 100029;2.中國中醫科學院中醫基礎理論研究所,北京 100700;3.河北中醫學院,石家莊 050091;4.美國德克薩斯大學健康科學中心綜合生物學及藥理學系,休斯頓)

熱敏通道與辛味中藥的解表原理*

楊 楨1,汪文來2,劉珍洪1,高 蔚1,楊 陽3,安致君1,趙紅霞2△,Michael Xi Zhu4△

(1.北京中醫藥大學,北京 100029;2.中國中醫科學院中醫基礎理論研究所,北京 100700;3.河北中醫學院,石家莊 050091;4.美國德克薩斯大學健康科學中心綜合生物學及藥理學系,休斯頓)

表證是外感病邪引發的一類初期綜合表現,以惡寒、發熱、苔薄、脈浮為主,常常伴隨疼痛、咳嗽或腹瀉。惡寒、寒戰是對外邪初期的抵抗,其本質是誘導產熱,從而誘發骨骼肌的顫抖高效產熱,為發熱做動員。發熱不利于病邪(病原微生物)的生存,而有利于人體正氣的增強,但高熱會危及生命,人體有相應機制應對。辛味中藥中的TRPV1激動劑在早期使用,可以成功抑制寒戰,阻止產熱;在發熱期使用可以迅速使得腠理開泄,汗出熱退且不易反彈。此外,這些激動劑也有優良的止痛、止咳作用,對外感證有全面的療效。辛味中藥在解表時優先考慮其辛散作用,至于其溫涼之分的分子意義有待進一步闡明。熱敏通道激動劑的消炎作用并非殺菌或病毒,而是阻止其病理產物不良信號的傳遞。由于感染的復雜多樣性,應將解表法與其他治法有機結合起來使用。

熱敏通道;TRPV1;表證;辛味中藥

表證是波及范圍最廣的一種病證,從《傷寒論》伊始,古人就開創了使用汗法系統性治療表證的先河,一直到明代,汗吐下三法在中醫治療中都占有舉足輕重的地位,而汗法的運用更是首屈一指。

隨著醫學知識的積累,對汗法的認識不斷深入。如汗法不一定都能導致出汗,故已逐漸使用解表法取代汗法的稱謂。關于表證的定義、分類、辛溫解表、辛涼解表的理論與實踐,都還存在大量疑問和爭論。本文將大致回顧這些爭議的焦點與核心,再從現代分子生物學角度對辛味中藥的認知作一結合性探討,期待在某些方面達成共識,以促進該領域中醫理論與臨床的發展。

1 表證、解表法及其爭議

辛溫解表法被張仲景列為六經病治法之冠,后世列為八法之首,實在于它能因勢利導、透邪外出,控制、治愈疾病于萌芽階段,以達到阻斷病邪深入、防病截變、早期治愈的目的,此即“善治者,治皮毛”之意[1]。

自明清之際溫病學興起以來,表證分為“風寒表證”與“風熱表證”,治法亦變成“辛溫解表”和“辛涼解表”,這2種證型的病機不同、用藥迥異,風寒宜辛溫解表,風熱宜辛涼解表[2]。此后多方面爭議開始出現。

辨證施治的規則看似簡單,但在臨床運用中卻存在諸多疑點與盲點,在表證辨識不清的同時,加上各種原因導致的“多溫少寒”甚至“有溫無寒”觀念的影響,醫者更多地傾向于使用“辛涼解表藥”,反將辛溫發散之藥視若虎狼,認為誤用涼藥比誤用熱藥更加安全[2]。

首先,爭議體現在表證的含義、主要癥狀、分型、病因病機方面[3]。溫病從傷寒中分離出來,但其分水嶺并不清晰[4],初期似乎不是表證[5]。 風寒表證、風熱表證的分類,辛涼解表劑的理論表述和實踐都存在一定的矛盾之處[6]。盡管定義惡寒、發熱為表證的主要表現,但是它們并不是同時或必然會發生的[7?10]。更有人否定表證的客觀性,認為惡寒發熱是自覺癥狀[11]。也有學者認為,表證的病位定位模糊不清,同中有異[12]。學者致力于從理論和現代實驗手段探討表證相關的概念,并試圖將其標準化[13?16]。

其次,爭議出現在治法和臨床實踐上。有學者堅持認為溫病初期應該使用辛溫解表[17],辛溫解表法用于傷寒高溫[18],也用于溫病高熱[19],并認為近代以來這種用法已經少了。辛涼解表帶來的質疑不斷,認為這種理論對臨床實踐不利[20],辛涼解表不是真正意義上的解表法[21],其使用不能與辛溫解表并列而論[22]。在治法上,正本清源,將寒溫之說擱置,堅持“辛以解表”“辛散解表”,返回古義,用藥以辛開之品為主[3,23]。 所謂正本清源是回到《內經》所言:“其在皮者,汗而發之”,“發表不遠熱,攻里不遠寒”,“發不遠熱,無犯溫涼”。

最后,對辛味中藥的現代研究推動了爭論的走向,對辛味中藥功效的認識有助于正本清源[24?26]。有研究認為,辛味中藥中的揮發油是發揮解表作用的關鍵[27?28],還有人在研究TRPV1通道與辛味中藥的關系[29]。

2 熱敏通道與體溫調節

熱敏通道的發現和對其進行的深入研究,改變了傳統體溫調節的一些觀點[30]。許多熱敏通道的激動劑是辛味的,如生姜、大蒜、蔥、白芷、羌活、藿香、薄荷、辣椒、桂枝等[31?32],這些辛味中藥有解表功效,發揮散寒解熱作用。但它們究竟如何在細胞和分子層面發揮作用,這層神秘面紗正在逐步被揭開。

2.1 溫度調節

人體溫度分為2個部分,核心溫度(含中樞神經和胸腹內臟)和體表溫度(其他部分包括皮膚),核心溫度相對穩定。目前關于體溫調節的共識是,體溫調節由一個多傳感器、多效應器的系統完成[30?33]。體溫調節系統發揮整體功效,由相互獨立的多個效應器環相互協調完成,它沒有單一的控制開關和單一的調定點。

每一個熱效應器環都是由1個惟一的傳入神經通路和受其支配的感受器構成[34]。該環有2個反饋機制,一個是從所在部位到主變量?核心體溫(core Tb)的反饋,另一個是輔變量?皮膚溫度(skin temperature,Tsk)的反饋。輔變量有一個控制范圍,它感受環境溫度在預期范圍內的變化,從而維持核心溫度穩定。出于同樣的原因,每個熱效應器對特定體表溫度和核心溫度的組合敏感,因此它們針對不同的體溫進行不同水平的調整[35]。

因為每個熱效應器的活化都會影響核心體溫,不同熱效應器之間的協調就顯得非常重要。實際上,通過總控變量可以充分解釋這個過程,如為響應體溫變化而協調性地募集熱效應器。這個概念與以前的體溫調節概念不一樣,它不是在一個整體的系統內,有神經對體溫進行綜合計算,再與體溫調定點進行比對,最終實現體溫控制。

2.2 TRPV1的散熱作用

當熱敏神經上熱效應器的某個結構活化時,所在組織溫度(不管皮膚溫度還是核心溫度)能夠改變該神經的活性,接著使得熱效應器與整個通路的神經元緊密連接。熱敏神經并不將感知的溫度轉化為電信號傳遞給中樞控制網絡[36]。相反,當所在組織溫度達到這個結構的閾值時,它會產生一個信號,通過神經通路傳遞給傳感器進而發生響應。該結構強調熱敏神經元上熱效應器結構的重要性。它是第一關,決定熱效應器是否響應和啟動。而這個熱效應器結構可能就是熱敏通道[33]。

由于TRPV3、TRPV4、TRPM8在正常體溫內感受,對體溫調節發揮主要作用的是 TRPV1和TRPA1。盡管熱敏通道非常多,但是在維持體溫穩定方面,TRPV1發揮主導作用[37]。

以具有代表性的熱敏通道TRPV1為例,大量實驗研究表明,有兩群表達TRPV1的細胞與控制自主熱效應器的傳出神經有關。一個是支配腹腔內臟的初級感覺(多形態)谷氨酸能背根神經節(也可能包括結狀)神經,一個是位于MnPO上的高級(可能是第四級)感覺谷氨酸能神經元。如果假設二群細胞的行為可以解釋各種TRPV1激動劑和拮抗劑的溫度調節行為。

大量實驗證明,TRPV1的激動劑可以引起迅速降溫,而其部分拮抗劑可以引起高熱。TRPV1的激動劑和拮抗劑都能作用于這2個表達TRPV1的細胞群。激動劑效應主要是由MnPO神經介導,而拮抗劑效應主要是由背根神經元介導。現在眾多TRPV1激動劑和拮抗劑對體溫的影響可以概括為:(1)TRPV1激動劑全身給藥可以引起迅速的體溫下降;(2)以脫敏劑量全身給藥可以引起幾天的核心體溫上升;(3)全身給藥后可以引起動物慢性不耐熱;(4)激動劑大劑量動物全身給藥后可以引起慢性不耐寒,并降低中樞的熱敏感性;(5)拮抗劑全身給藥可以誘發短期高熱[33?38]。

退熱是通過全身的毛細血管舒張,以及出汗來實現的。

2.3 TRPV1的散寒作用

發熱和產熱在某些生理病理下是必需的。惡寒是一種警戒,達到一定閾值會產生寒戰,而寒戰的本質是激熱作用和誘導發熱[39]。激熱作用產生的熱量有助于發熱,體溫升高有助于降低病原體存活并刺激免疫細胞的反應。產熱主要依賴3種組織,即褐色脂肪組織(BAT,特別是肩胛骨之間的)、心臟和骨骼肌。骨骼肌快速、重復地顫抖和收縮,伴隨心率加快[40]。相對于線粒體ATP釋放熱量的低效,寒戰是一種高效的產熱方式,這種將化學能轉化為動能,做功產熱的效率達到68%[41]。寒戰產熱的熱能來自于糖酵解,而糖酵解的速率依賴于肌肉激活顫抖的頻率[42]。

許多降溫法會誘發寒戰進而產熱,使得降溫無效,而辛味中藥的降溫效果很好。這是因為辛味中藥對寒戰有特殊作用,一是辛味中藥可以在發熱之前消除寒戰,直接對抗環境寒冷或感染引發的寒戰,使得發熱的能量不足。二是發熱時采用TRPV1激動劑降溫,會生理性地引發后續的產熱反應,以對抗體溫的下降。這個過程可以持續數天,非常溫和,是一種生理補償性反饋。如果這個過程過于迅速將會使其退熱作用削弱。而TRPV1激動劑又可以抑制降溫過程中迅速出現的寒戰[43],使得降溫穩定性好,且降溫后身體會產生令人愉快的溫和感。

2.4 涼冷通道TRPM8和TRPA1的溫熱作用

涼通道TRPM8的激動劑薄荷醇可以引起體溫輕度升高,冷通道TRPA1的激動劑桂皮醛也能引起更明顯的溫熱感,而人工合成的icilin同時可以激活這2個通道,有更強的增熱效應[44]。以上說明一個事實,熱通道TRPV1的激動劑產生溫熱感,反饋性導致體溫下降,而后有一個緩慢的代償性升溫。而寒通道的激動劑產生寒涼感,反饋性導致體溫上升。這種感覺在中醫對肉桂(含桂皮醛)的功效體驗中發揮得淋漓盡致,就是肉桂引火歸元的既清熱又溫熱效應[45]。

由此可見,辛味中藥對外感引發的惡寒、發熱在分子水平有清晰的藥理效應。辛味中藥的辛溫與辛涼之分,是對中藥個性的細致區別,實驗也證明這些差異[46]。但這種感覺常常是一種綜合體驗,而且每種產生相似效應的激動劑似乎都有不一樣的上下游路徑,使得相應認知變得非常復雜。辛溫與辛涼中藥是否完全對應外感的寒證和熱證,在實驗層面上現有證據并不強,相反擱置寒溫之分也許更加有效。至于由辛味中藥為主組成的解表劑,其復雜性可能復雜得多。此外,辛味中藥還可通過相似途徑發揮優秀的止痛[47]、止咳[48]作用。 這些研究或許可以幫助我們厘清有關爭議和認識。

3 對表證和解表法的再認識

現代中醫學對于表證的癥狀總結是發熱、惡寒、舌苔薄、脈浮,其病因為外感六淫之邪。現在我們認識到大多發熱源是病毒感染,但有時也可以是嚴重的細菌感染,如腦膜炎、敗血癥、骨髓炎、尿路感染、肺炎和腸炎等[49]。對兒童來說,寒戰高熱更加可能是嚴重的細菌感染[50],這些感染因素符合外感病的病因。實驗數據表明,某些感染如膿毒癥患者的體溫升高,可能減緩微生物的生長和增強宿主的免疫應答,但發熱高耗能可能會加劇危及生命的情況[51?52]。

人體核心體溫通常是通過嚴格有效的體溫調節系統調節維持的,體溫調節控制有時因大病受損,但通常保持不變。防熱的主要自主調節是出汗和積極的前毛細血管擴張,而對寒冷的主要自主防御是動靜脈分流樣的血管收縮和寒戰[39],可見惡寒和寒戰是為了警戒和產熱。

感染性疾病可以產生發熱、惡寒、咳嗽、頭身疼痛、疲勞等癥狀。這些癥狀也許不會一起出現,這一時期是表證。脈浮應該反映的是產熱時強勁有力且略快的心臟搏動。在嚙齒動物,證明肩胛骨之間的BAT棕色脂肪組織是主要產熱來源,人類的也是重要熱源來源,此處是太陽經的分布范圍。至于病在太陽,頸項部的發熱有利于解表。

辛味中藥能發揮散熱、散寒、止咳、止痛的作用,解除表證帶來的主要不適。

表證的寒熱之分給理論和實踐都帶來了困惑與爭論,以《傷寒論》本義,表證是不分寒熱的[53]。回歸古義,辛溫解表法應該早期使用,是有決定性意義[54],現代研究更加支持這個觀點。

從現代研究我們還可以看出,辛味中藥有非常復雜的藥理作用。對于輕證外感可以一汗而解,對于以持續頑固發熱為特征的疾病,其后續產熱現象可能會適得其反。這可能是溫病學派的慧眼。

溫病學派還注意到一個問題,并且成功解決了以咽喉疼痛為主的外感用藥問題。由于TRPV1激動劑的致敏效應,咽痛外感使用生姜之類的熱通道強激動劑,會使得咽痛加劇,病情加重。避免口感過于辛辣的藥物,而使用少量涼通道的激動劑薄荷就解決了這個問題,這是桑菊飲、銀翹散的貢獻。這大概也是辛溫辛涼解表法異源之肇始。

外感疾病對人體的破壞程度依賴其本身不同的侵襲特點、毒力毒量、機體狀況等因素。六經均有表證,表證可傳于六經[55],表證的轉歸差異巨大[56],解表法也是多樣化的。我們可能無法在外感初期的時候判定疾病的結局,現代應該根據更新的手段,根據疾病的特點和進展來調整立法與用藥,幫助我們更加準確恰當地使用解表法。

4 總結

表證是外感病邪引發一類初期綜合表現,以惡寒、發熱、脈浮為主,常常伴隨疼痛、咳嗽或腹瀉。惡寒寒戰是對外邪初期的抵抗,其本質是誘導產熱,它能誘發骨骼肌的顫抖為發熱做動員;體溫升高不利于病邪生存,而有利于人體正氣的增強;但是高熱會危及生命,必須處理[34,57]。辛味中藥而且主要是TRPV1激動劑,如生姜、干姜、蔥白等,在早期使用可以成功抑制寒戰,阻止發熱;在發熱期使用可以迅速使得腠理開泄,汗出熱退,且不易反彈。此外,熱敏通道的激動劑也有優秀的止痛、止咳作用,對外感證有全面的療效。

辛散解表是辛味中藥最主要的功效。解表的主要中藥如生姜、蔥白、薄荷、白芷、菊花等都是天然的辛香之品,也都是熱敏通道激動劑。辛能開能散能行,辛入肺,能宣肺達表。根據《內經》“其在皮者,汗而發之”的原則,由外因所致的表證,治療以祛邪為務,用藥以辛開之品為主。歷代醫家對辛散解表法的認識,是促使腠理開泄以使邪有外達之機,所謂汗出而解。

熱敏通道在藥理上均有二重性,即敏化與脫敏、促炎與消炎。在感覺與藥理效果上的矛盾性為感熱生寒、感寒生熱。辛味中藥在解表時應該首先運用其辛散原理。寒溫感是一種綜合感覺,其復雜的藥理有待進一步的研究。從目前的證據來看,辛溫辛涼對部分癥狀是重要的,如以咽喉疼痛為主的外感,該以TRPM8的激動劑薄荷辛涼止痛為主,而其他激動劑幾乎在早期都有敏化促進疼痛、加重病情的作用,應予避免,這是銀翹散以咽喉疼痛作為辨證要點的原因。

重視辛溫發表壞病的出現[58],重視表證的傳變,從太陽傳少陽甚至直中厥陰的例子比比皆是,但已超出了解表法范疇。TRPV1激動劑的消炎作用并非殺菌,而是阻止其產物的病理信號傳遞,這決定了解表法的局限性。解表法的使用時間極其有限,其治標之特點也極其顯著。對于復雜多樣的感染,指望解表法發揮全部作用是不切實際的。

[1] 鄭惠仁.從《傷寒論》辨太陽病脈證并治篇的分析對辛溫解表法的理論研究[C].北京:北京中醫藥大學碩士學位論文,2002:16.

[2] 李佩.基于肖氏表證辨治思路對辛涼解表藥的探究 [C].北京:北京中醫藥大學碩士學位論文,2014:8.

[3] 宋玉潔.“表證”縷析[J].甘肅中醫,2010,23(9):5?6.

[4] 李長秦,鄭旭銳.溫病惡寒辨證旨要[J].四川中醫,2004,22(7):7?8.

[5] 肖相如.溫病初期不是表證[J].河南中醫,2010,30(7):625?627.

[6] 董正平,嚴哲琳,肖相如.肖氏“中醫表證辨治思路”及其臨床價值[J].中國中醫基礎醫學雜志,2012,18(4):394?395.

[7] 李心機.發熱惡寒與往來寒熱厘正[J].山東中醫藥大學學報,2008,32(1):11?12.

[8] 唐亞平,侯恩存,趙旭斌,等.表證與惡寒發熱關系的觀察和探討[J].時珍國醫國藥,2008,19(2):485.

[9] 王魯芬.關于表證惡寒發熱的探析[J].中醫藥學報,1999,4:5?6.

[10] 楊淑慧.惡寒發熱芻議[J].中醫藥學報,2012,40(5):9?11.

[11] 馬國教.“惡寒發熱”之我見[J].遼寧中醫藥大學學報,2007,9(2):14.

[12] 王鳳儀,趙黨生,王小榮,等.表證及病位之我見[J].中國中醫基礎醫學雜志,2009,15(1):2?32.

[13] 田長江,包·照日格圖,莊馨瑛,等.基于臨床中藥學名詞術語規范化研究淺論辛溫解表[J].四川中醫,2014,32(9):20?22.

[14] 王洪琦,梁乃津,沈炎南,等.從體溫調節角度研究陽虛惡寒陰虛發熱的機理[J].廣州中醫學院學報,1989,6(3):160?163.

[15] 吳斌,劉英鋒,黃波.統一表證分類,溝通辨證綱領:方證列舉篇[J].中華中醫藥雜志,2014,29(8):2422?2429.

[16] 劉英鋒,吳科,黃波.統一表證分類,溝通辨證綱領:理論問難篇[J].中華中醫藥雜志,2014,29(7):2093?2096.

[17] 柴中元.淺談《時病論》辛溫解表法治溫病之合理性[J].天津中醫學院學報,1989,3:27?30.

[18] 屈德民.辛溫解表法在外感高熱中的應用體會[J].吉林中醫藥,1986,1:14?15.

[19] 顧群.溫病辛溫解表法的臨床應用[J].青海醫藥雜志,1991,3:8.

[20] 何紹奇.辛涼解表面面觀[J].中醫雜志,1993,4:248.

[21] 石玥.辛涼解表劑之“解表”質疑[C].北京:北京中醫藥大學碩士學位論文,2014:4.

[22] 李桂春,郭晶晶.辛涼解表的理論誤區[J].中國醫療前沿,2013,8(3):23.

[23] 沈映君.中藥“辛”味、揮發油、表證與炎癥的關系[J].四川生理科學雜志,2004,26(4):163.

[24] 郭建生,曾貴榮,王薔.中藥藥性理論辛味功效及物質基礎研究思路初析[C].第二屆臨床中藥學學術研討會,2009:40?43.

[25] 郭建生,盛展能,李鐘文.中藥辛味的藥性理論研討[J].湖南中醫學院學報,1982,3:69?81.

[26] 傅睿.中藥藥性理論辛味功效及物質基礎研究思路初探[J].亞太傳統醫藥,2014,10(9):55?56.

[27] 李振坤,劉玫琦,楊洪軍.傘形科辛味中藥主要化學成分對離體血管作用研究[J].中藥藥理與臨床,2009,25(1):38?40.

[28] 羅永明,李詒光,李斌.幾種辛味中藥的化學成分分析[J].江西中醫學院學報,1999,11(2):33?34.

[29] 王星,張燕玲,王耘,等.TRPV1離子通道與中藥辛味藥性的關系研究[J].中國中藥雜志,2014,39(13):2422?2427.

[30] Romanovsky A A. Thermoregulation: some concepts have changed.Functional architecture of the thermoregulatory system.American journal of physiology[J].Regulatory,integrative and comparative physiology,2007,292(1):R37?46.

[31] 楊楨,高琳,趙紅霞,等.熱敏通道:“寒者熱之,熱者寒之”的細胞和分子生物學意義[J].中國中醫基礎醫學雜志,2014,20(10):1358?1361.

[32] 高琳,趙紅霞,楊楨.熱敏通道與中藥的四氣學說[J].中國中醫基礎醫學雜志,2014,20(12):1687?1690.

[33] Romanovsky AA,Almeida MC,Garami A,et al.The transient receptor potential vanilloid?1 channel in thermoregulation: a thermosensor it is not[J].Pharmacological reviews,2009,61(3):228?261.

[34] Morrison SF,Nakamura K,Madden CJ.Central control of thermogenesis in mammals[J].Experimental physiology,2008,93(7):773?797.

[35] Ootsuka Y, McAllen RM. Comparison between two rat sympathetic pathways activated in cold defense[J].American journal of physiology.Regulatory,integrative and comparative physiology,2006,291(3):R589?595.

[36] Okazawa M,Takao K,Hori A,Shiraki T,Matsumura K,Kobayashi S.Ionic basis of cold receptors acting as thermostats[J].The Journal of neuroscience:the official journal of the Society for Neuroscience,2002,22(10):3994?4001.

[37] Gavva NR.Body?temperature maintenance as the predominant function of the vanilloid receptor TRPV1[J].Trends in pharmacological sciences,2008,29(11):550?557.

[38] Caterina MJ.Transient receptor potentialion channelsas participants in thermosensation and thermoregulation.American journal of physiology. Regulatory[J]. integrative and comparative physiology,2007,292(1):R64?76.

[39] Sessler DI.Thermoregulatory defense mechanisms[J].Critical care medicine,2009,37(7):S203?210.

[40] Morrison SF,Madden CJ,Tupone D.Central control of brown adipose tissue thermogenesis[J].Frontiers in endocrinology,2012,3(5):1?17.

[41] Jubrias SA, Vollestad NK, Gronka RK, Kushmerick MJ.Contraction coupling efficiency of human first dorsal interosseous muscle[J].The Journal of physiology,2008,586(7):1993?2002.

[42] Conley KE,Blei ML,Richards TL,Kushmerick MJ,Jubrias SA.Activation of glycolysis in human muscle in vivo[J].TheAmerican journal of physiology,1997,273(1):C306?315.

[43] Feketa VV, Balasubramanian A, Flores CM, Player MR,Marrelli SP.Shivering and tachycardic responses to external cooling in mice are substantially suppressed by TRPV1 activation but not by TRPM8 inhibition.American journal of physiology[J].Regulatory,integrative and comparative physiology,2013,305(9):R1040?1050.

[44] Ding Z,Gomez T,Werkheiser JL,Cowan A,Rawls SM.Icilin induces a hyperthermia in rats that is dependent on nitric oxide production and NMDA receptor activation[J].European journal of pharmacology,2008,578(2?3):201?208.

[45] 趙紅霞,高琳,楊楨.熱敏通道理論與引火歸元[J].中國中醫基礎醫學雜志,2014,20(11):1507?1509.

[46] Klein AH,Joe CL,Davoodi A,Takechi K,Carstens MI,Carstens E.Eugenol and carvacrol excite first?and second?order trigeminal neurons and enhance their heat?evoked responses[J].Neuroscience,2014,271:45?55.

[47] 林大勇,李斌,曲道煒,等.辣椒素與辛味中藥止痛作用的相關性探討[J].吉林中醫藥,2010,30(1):66?67.

[48] Bessac BF,Jordt SE.Breathtaking TRP channels:TRPA1 and TRPV1 in airway chemosensation and reflex control[J].Physiology,2008,23:360?370.

[49] Kevalas R.[Febrile infant and small child:what solution could be rational[J].Medicina,2005,41(11):974?987.

[50] Lumsden DE,de la Morandiere KP.Best evidence topic report.Rigors in febrile children may be associated with a higher incidence of serious bacterial infection[J].Emergency medicine journal:EMJ,2007,24(9):663.

[51] Schortgen F.Fever in sepsis[J].Minerva anestesiologica,2012,78(11):1254?1264.

[52] Young PJ,Bellomo R.Fever in sepsis:is it cool to be hot[J].Critical care,2014,18(1):109.

[53] 肖相如.《傷寒論》表證的相關理論及其臨床意義[J].河南中醫,2007,27(6):1?3.

[54] 陳津生.感冒初起應首選辛溫解表法[J].中醫雜志,2002,42(2):155?156.

[55] 黃建波.六經表證臨床癥狀規范化初探[J].浙江中醫藥大學學報,2010,34(4):465?466.

[56] 闞湘苓.淺議六經表證的辨證論治[J].浙江中醫藥大學學報,2011,35(2):142?144.

[57] Morrison S F, Nakamura K.Central neural pathways for thermoregulation[J].Frontiers in bioscience,2011,16:74?104.

[58] 曹東義,王文智,賈春生.辛涼解表法的歷史形成過程研究[J].河北中醫藥學報,2000,15(4):9?12.

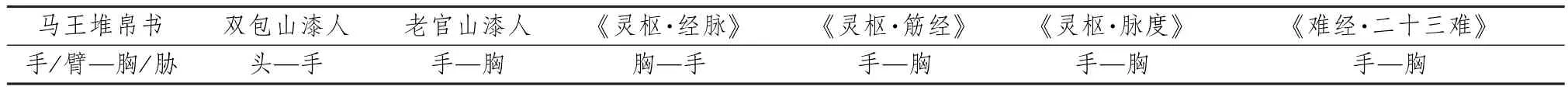

表2 各文獻文物中手厥陰心包經循行方向

人體經氣的運行經過不斷的發展與完善,經脈之氣在全身循環流注,《經脈》中脈遍布全身,并且“如環無端……終而復始”[8],可見在發展完整的過程中,由于全身經氣環狀流注需要,后世醫籍對手厥陰經脈的循行也都繼承《靈樞·經脈》中遠心性之說。

2.2.2 命名演變 在馬王堆帛書中未提及手厥陰心包經命名,有稱手三陽為耳脈、齒脈、肩脈,手太陰和手少陰為臂泰陰脈、臂少陰脈等,這主要是依據經脈循行經過的部位而命名。對于雙包山漆人經脈的命名,依據古代文獻對漆人經脈的名稱作些推論為手厥陰脈[1]。老官山漆人對手厥陰心包經命名主要根據老官山漢墓出土醫簡中有關經脈記載命名為心主之脈。《靈樞·經脈》對經脈的命名則依據經脈的循行部位(手足、陰陽)和所聯屬的臟腑,稱之為心主手厥陰心包絡之脈,從臟腑、手足、陰陽3個方面體現了經脈名稱的完整性,后世經脈記載也沿用此名。從手厥陰脈?心主之脈?心主手厥陰心包絡之脈,其體現的是人們對經脈認識的逐步深入。

3 結語

人們對于五臟六腑等的認識較對心包的認識早,其經脈循行以《內經》為節點,在《內經》時代發展成熟,手厥陰經脈的循行演變體現經脈發展從簡單到復雜、從模糊到清晰、從部分到完整的特點。從帛書、老官山漆人、雙包山漆人與《內經》相關記載的比較可基本探明其演變過程,隨著后世針灸醫家在醫療實踐中不斷摸索,逐漸完善了對心主手厥陰心包絡之脈的認識。當然,在經絡理論漫長的發展過程中也可能出現因傳抄錯誤、不同流派而出現的差別,其中的尚不能解釋的矛盾和細節有待更多的相關出土文物文獻來還原。

參考文獻:

[1] 梁繁榮,曾芳,周興蘭,等.成都老官山出土經穴髹漆人像初探[J].中國針灸,2015,35(1):91?93.

[2] 何志國.西漢人體經脈漆雕考—兼談經脈學起源的相關問題[J].大自然探索,1995,14(3):116?120.

[3] 馬繼興.針灸學通史[M].長沙:湖南科學技術出版社,2011:189.

[4] 李瑞超,李巖,焦召華,等.手厥陰心包經芻議[J].山西中醫,2013,29(6):37?45.

[5] 李巖,王燕.試談手厥陰心包經的沿革與完善[J].天津中醫學院學報,1999,18(1):38?39.

[6] 馬繼興.雙包山漢墓出土的針灸經脈漆木人形[J].文物,1996,47(4):55?65.

[7] 楊仁英.《靈樞》經脈循行方向不一致性問題探討[J].江西中醫學院學報,2001,13(4):153?154.

[8] 林海,黃雪琪.從三部古文獻看經絡循行的共同點及應用[J].中醫文獻雜志,2012,30(5):6?9.

收稿日期:2016?04?13

R222.19

:A

:1006?3250(2016)10?1386?05

2016?02?19

國家自然科學基金面上項目(81573847)?基于熱敏通道的交叉脫敏探討理中丸、小建中湯和吳茱萸溫中散寒功效的共同作用機制;中國中醫科學院自主選題項目(YZ?1316)?補腎化痰散瘀法治療多囊卵巢綜合證的機理探討;北京市“3+3”李慶業名老中醫工作站(2009?JC?31)

楊 楨(1964?),男,副教授,從事中醫處方法、辛味中藥藥效的臨床與研究。

△

:趙紅霞,女,副研究員,從事中醫基礎理論、方劑學及疑難病的臨床與研究,Tel:010?64089007,E?mail:zhaohongxia7000@163.com;Michael Xi Zhu,男,教授,從事細胞信號與離子通道研究,E?mail:Michael.x.zhu@uth.tmc.edu。