伽馬刀治療海綿竇海綿狀血管瘤患者的遠期療效

王躍剛

?

伽馬刀治療海綿竇海綿狀血管瘤患者的遠期療效

王躍剛

【摘要】目的探討伽馬刀治療海綿竇海綿狀血管瘤患者的遠期療效。方法選取2009年1月至2014年1月長春市第二醫院收治的81例海綿竇海綿狀血管瘤患者作為研究對象,按隨機數字表法將其分為觀察組(41例)和對照組(40例)。觀察組患者采用伽瑪刀進行治療,對照組患者給予顯微手術治療,比較兩組患者的臨床療效、并發癥及出血事件發生情況。結果兩組患者治療的總有效率差異無統計學意義(P>0.05);隨訪12~36個月,觀察組患者的并發癥和出血事件發生率均明顯低于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05)。結論伽馬刀治療海綿竇海綿狀血管瘤患者遠期治療效果良好,可有效降低并發癥和出血事件的發生。

【關鍵詞】海綿狀血管瘤;伽馬刀;遠期療效

長春市第二醫院,吉林長春130062

海綿竇海綿狀血管瘤是一種臨床較少見的血管性腫瘤,據統計,其發生率占顱內血管畸形的0.4%~2.0%[1]。本病發展緩慢,多發生于顏面部皮膚、皮下組織及口腔黏膜如舌、唇,口底等組織。據報道,口腔頜面部血管瘤發生率占全身血管瘤的60%[2],不僅影響美觀,還增加了因外傷或繼發感染而出現嚴重失血的危險。近年來,隨著醫療技術的發展,伽馬刀已廣泛應用于海綿狀血管瘤的治療中。本研究就伽馬刀治療海綿竇海綿狀血管瘤患者的遠期療效進行探討,現報道如下。

1 資料與方法

1.1一般資料選取2009年1月至2014年1月我院收治的81例海綿竇海綿狀血管瘤患者作為研究對象,均經CT和磁共振成像(MRI)檢查確診。按隨機數字表法將患者分為觀察組(41例)和對照組(40例)。觀察組患者中,男13例,女28例,年齡31~57歲,平均(43.6±1.2)歲,病程5個月至3.1年,平均(12.7±1.3)個月;臨床表現:面部麻木或感覺異常13例,患側眼瞼下垂10例,眼球活動障礙7例,眼球突出8例,癥狀性出血3例。對照組患者中,男11例,女29例,年齡29~58歲,平均(44.1±1.6)歲,病程6個月至3.5年,平均(11.6± 1.1)個月;臨床表現:面部麻木或感覺異常12例,患側眼瞼下垂11例,眼球活動障礙7例,眼球突出6例,癥狀性出血4例。兩組患者性別、年齡、病程、臨床表現比較,差異均無統計學意義(均P>0.05),具有可比性。

1.2治療方法

1.2.1觀察組患者采用伽瑪刀進行治療,在局部麻醉下安裝Leksell C型立體定向框架,根據MRI增強掃描結果進行定位,采用伽馬刀劑量計劃軟件(Gamma Plan)進行劑量分布[3]。根據海綿竇海綿狀血管瘤大小及與相鄰組織關系等確定治療劑量和靶區,用45%~65%等劑量曲線覆蓋靶區,腫瘤邊緣劑量10~15 Gy,平均(13.2±0.4)Gy,腫瘤中心劑量16~33 Gy,平均(26±3)Gy,視神經平均劑量(8.6±0.7)Gy,劑量分布完成后進入治療系統開始治療。

1.2.2對照組患者給予顯微手術治療,經顴弓-翼點入路27例,經翼點入路13例。患者全身麻醉后,根據入路方式進行開顱,沿海綿竇外側壁下方的腦神經走行切開硬腦膜,沿腫瘤外表面實施逐步分離和電凝,游離并保護腫瘤表面的腦神經,切除腫瘤[4]。腫瘤全切14例,次全切16例,部分切除10例。

1.3觀察指標隨訪12~36個月,比較兩組患者的臨床療效、并發癥及出血事件發生情況。

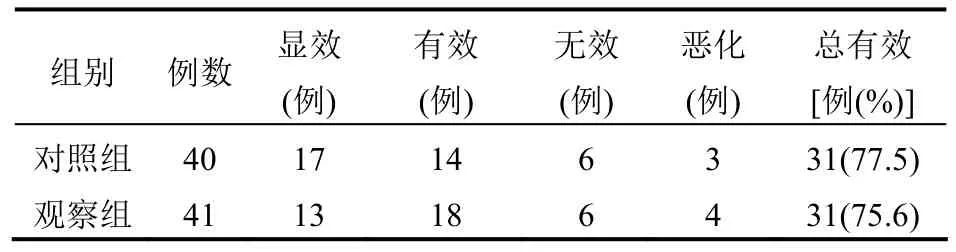

1.4療效判定標準顯效:治療后腫瘤體積縮小大于40%;有效:治療后腫瘤體積縮小10%~40%;無效:治療后腫瘤體積增大或縮小10%以內;惡化:治療后腫瘤體積增大大于10%[5]。總有效率(%)=(顯效例數+有效例數)/總例數×100%。

1.5統計學分析采用SPSS 14.0統計軟件進行數據分析,計數資料以百分率表示,組間比較采用X2檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

2.1臨床療效比較兩組患者治療的總有效率差異無統計學意義(P>0.05),見表1。

2.2并發癥發生情況比較觀察組患者中,放射性腦水腫5例,并發癥發生率為12.2;對照組患者中,不同程度同側Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ腦神經麻痹15例,并發癥發生率37.5%;觀察組患者的并發癥發生率明顯低于對照組,差異有統計學意義(X2=13.126,P<0.05)。

表1 兩組患者的臨床療效比較

2.3出血事件發生情況比較觀察組患者中,2例發生出血事件,發生率為4.9%;對照組患者中,5例發生出血事件,發生率為12.5%;觀察組患者的出血事件發生率明顯低于對照組,差異有統計學意義(X2=3.132,P<0.05)。

3 討論

海綿竇海綿狀血管瘤是一種顱內先天性血管畸形性良性腫瘤,由于其對血管損害緩慢,在血管造影中不顯影,因此也屬于隱匿性血管畸形[6]。但海綿竇海綿狀血管瘤易反復少量出血,且隨病程進展,血管瘤不斷激化,也進一步增加了出血事件的發生。

手術切除是治療海綿竇海綿狀血管瘤的主要方法,但由于腫瘤位置深,血供和神經豐富,與頸內動脈和多條腦神經關系密切[7],稍有不慎,就會引起腦神經受損,且腫瘤本身血供豐富,全切率低,導致并發癥發生率一直居高不下,給患者帶來極大影響。近年來,顯微技術和伽馬刀技術在治療海綿竇海綿狀血管瘤方面均顯示出巨大優勢。海綿竇海綿狀血管瘤對輻射較為敏感,伽馬刀根據MRI確定血管瘤部位,在設定的靶區采用大劑量γ射線最大限度地照射至瘤灶靶區內,殺滅腫瘤細胞,對靶區邊緣進行小劑量照射,以保護周圍正常組織。

本研究結果顯示,兩組患者治療的總有效率差異無統計學意義;觀察組患者并發癥和出血事件發生率均明顯低于對照組,與相關臨床報道相似[8]。提示伽馬刀治療海綿竇海綿狀血管瘤患者遠期治療效果良好,可有效降低并發癥和出血事件的發生。

參考文獻

[1] 賈戈,張俊美,馬志明.顱內海綿狀血管瘤伽瑪刀治療的療效分析[J].中南大學學報(醫學版),2014,12(11):241-242.

[2] Dusart A,Duprez T,Van Snick S,et al.Fatal rhinocerebral mucormycosis with intracavernous carotid aneurysm and thrombosis: a late complication of transsphenoidal surgery[J].Acta Neurol Belg,2013, 113(2):179-184.

[3] 胡祥華,亓紅香,于雷.伽瑪刀治療海綿竇海綿狀血管瘤32例臨床分析[J].中外健康文摘,2013,42(4):2-3.

[4] 許海洋,于瑩,李美娜,等.海綿竇海綿狀血管瘤的手術治療[J].中華神經外科雜志,2011,27(7):387-388.

[5] Conxalez-Darder JM,Vera-Roman JM,Pesudo-Martinez JV,et al. Tumoral presentation of primary central nervous system lymphomatoid granulomatosis[J]. Acta Neurochir(Wien),2011,153(10):1061-1070.

[6] 卜博,周定標,余新光.經耳前顴弓硬膜外入路切除海綿竇腫瘤60例分析[J].中華神經外科雜志,2011,23(6):676-679.

[7] 孫君昭,張劍寧,于新,等.海綿竇海綿狀血管瘤的臨床特點及伽瑪刀治療效果[J].中華神經醫學雜志,2013,35(9):87-88.

[8] 別黎,佟倩,于洪泉,等.海綿竇海綿狀血管瘤的顯微手術治療策略[J].中華醫學雜志,2013,92(29):2318-2319.

【中圖分類號】R732.2

【文獻標志碼】A【DOI】10.12010/j.issn.1673-5846.2016.02.049