錐顱術和開顱血腫清除術治療腦出血的臨床效果對比觀察

葉黨華?黃俊紅?全建波?桂志勇?譚占國

【摘要】 目的 對比觀察治療腦出血患者應用開顱術與錐顱術的臨床療效。方法 116例腦出血患者, 隨機分為Ⅰ組和Ⅱ組, 每組58例。Ⅰ組采用錐顱術進行治療,Ⅱ組采用開顱術實施血腫清除治療。對比兩組治療效果。結果 Ⅰ組中恢復良好、輕度殘疾的患者比例顯著高于Ⅱ組, 差異有統計學意義(P<0.05)。結論 錐顱術對于腦出血患者的治療效果優于開顱術, 臨床可積極實踐應用。

【關鍵詞】 錐顱術;開顱;血腫;腦出血

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2016.08.031

腦出血的病死率較高, 為了降低病死率, 在臨床中通常需要為患者實施手術治療。手術治療一般安排在亞急性期或急性期, 以便可以及時為患者清除顱內血腫, 進而使顱內壓得以降低, 并減少腦出血帶來的繼發性損傷[1]。本文對比觀察了治療腦出血患者時應用開顱術與錐顱術的臨床效果, 現報告如下。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 選取2013年9月~2015年8月在本院腦外科治療的116例腦出血患者作為臨床效果觀察對象, 患者均有腦出血史, 且在術前經頭顱CT檢查確診, 出血原因為腦實質中的血管發生破裂現象, 患者在入院時均存在腦出血體征;排除由腦外傷引發的腦出血患者, 合并顱腦損傷者, 凝血功能異常者, 合并腦梗死的患者。116例中男74例, 女42例;年齡35~76歲, 平均年齡(57.6±6.1)歲。出血量27~77 ml, 平均出血量(53.1±6.5)ml;出血部位包括腦皮層19例, 小腦6例, 腦室20例, 丘腦11例, 腦干23例, 基底節37例。將116例患者隨機分為Ⅰ組和Ⅱ組, 每組58例。兩組患者一般資料比較, 差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。

1. 2 方法 Ⅰ組采用錐顱術進行治療, 術前利用CT機定位病灶, 同時將穿刺點標記好。術中實施基礎麻醉與局部麻醉, 麻醉后點破頭皮, 并利用顱錐鉆將顱骨鉆穿, 鉆穿后將硬膜挫破, 同時對硬膜進行鈍性擴張處理, 完成上述操作后可對病灶進行穿刺, 進針深度視頭皮與血腫后極、中心及前極間的距離而定。穿刺進針后抽吸血腫, 同時根據出血量大小設置引流管, 對于出血量較多的患者, 則在病灶的中心、后端及前端均設置引流管, 如出血量較少, 則只需在病灶中心點設置引流管即可。抽吸后將10000~20000 U尿激酶注入到血腫腔內, 注入藥物后將引流管夾閉, 夾閉2~4 h后將引流管打開, 同時自動引出或再次抽吸處于液化狀態的血腫。完成上述操作后采用100 ml左右的等滲鹽水實施沖洗引流, 引流2~3次/d, 引流的過程中定時行頭顱CT檢查, 在血腫的清除率達到90%左右時可將引流管拔除, 拔除后將創口縫合好。術后密切監測顱內壓變化, 同時積極防治水腫、感染等并發癥, 給予全身支持, 以預防水電解質紊亂。

Ⅱ組采用開顱手術實施血腫清除治療, 術前實施全身麻醉, 麻醉后在病灶附近做1個手術切口, 切口直徑為3~4 cm, 隨后采用鉆孔的方法在顱骨部位做1個小窗口, 隨后將皮質、硬膜切開, 確定病灶部位后分離腦實質, 直至血腫腔充分暴露。采用吸引器將凝血塊吸除, 術后留置引流管, 縫合硬腦膜, 及時為患者更換切口敷料, 并在7 d內將引流管拔除。

1. 3 療效判定標準[2, 3] 術后隨訪1個月, 采用格拉斯哥預后評分(GOS)評價兩組治療效果:1分:死亡;2分:植物生存, 機體僅有睜開眼睛等最小反應;3分:重度殘疾, 意識清醒, 日常生活無法自理;4分:輕度殘疾, 有一定的生活自理能力或工作能力;5分:恢復良好, 生活恢復正常或存在輕度缺陷。

1. 4 統計學方法 采用SPSS20.0統計學軟件進行數據統計分析。計量資料以均數±標準差( x-±s)表示, 采用t檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

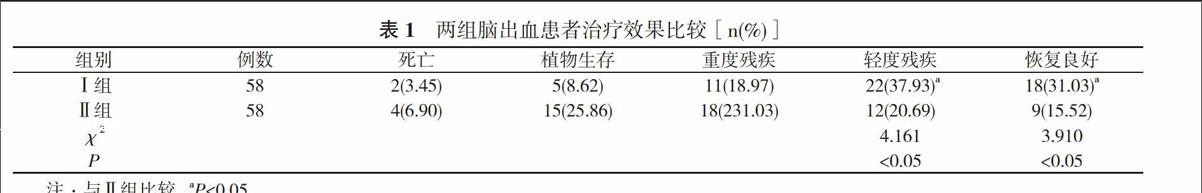

2 結果

Ⅰ組中恢復良好、輕度殘疾的患者比例顯著高于Ⅱ組, 差異均有統計學意義(P<0.05)。見表1。

3 討論

在對腦出血患者進行治療時可以采用開顱術、錐顱術及保守治療等, 由于手術療法對于腦出血的治療效果優于應用藥物進行保守治療, 因此外科手術已經成為治療該病的首選方法。相對于開顱術, 錐顱術的創傷較小, 具有定向準確的特點, 且能夠有效避免手術操作對血腫壁造成損傷, 有助于預防術后發生再次出血[4]。另一方面, 在實施錐顱術時采用硅膠材質的軟管分離腦組織, 可以有效減小對腦組織造成的損傷, 同時在術中可以靈活調整引流管位置, 避免因血腫病灶縮小或位置改變而對引流效果造成影響, 因此可以有效清除血腫, 且對于患者預后的改善有重要作用[5]。本研究采用了錐顱術與開顱術對Ⅰ組、Ⅱ組腦出血患者進行治療, 結果顯示Ⅰ組腦出血患者的治療效果明顯優于Ⅱ組, 差異有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述, 錐顱術對于腦出血患者的治療效果優于開顱術, 臨床可積極實踐應用。

參考文獻

[1] 張曉浩, 段作偉, 劉德志, 等.血清C反應蛋白和基底節區腦出血早期神經功能惡化的相關性分析.醫學研究生學報, 2014, 27(12):1277-1280.

[2] 曾志青, 劉洪, 蔣迪.神經營養因子受體同源物2通過上調proNGF、sortilin、p75NTR表達誘導腦出血后血腫周圍腦組織細胞凋亡.細胞與分子免疫學雜志, 2015, 31(4):532-536.

[3] 陳玉燕, 李紅玲, 牛蕾蕾, 等.不同壓力高壓氧對實驗性腦出血大鼠出血灶周圍水腫及水通道蛋白4表達的影響.中國康復醫學雜志, 2013, 28(5):413-417.

[4] 王永東, 孫桂良.基層醫院神經內科對高血壓腦出血定向硬、軟通道技術臨床救治體會.當代醫學, 2013, 19(21):33-34.

[5] 于永才, 吳世政.老年腦出血患者血清神經元特異性烯醇化酶、S100β蛋白與認知功能障礙的相關性.中國老年學雜志, 2015, 35(1):90-92.

[收稿日期:2015-10-27]