民營企業家腐敗犯罪刑事治理困境與出路

操宏均

(國家檢察官學院科研部,北京102206)

民營企業家腐敗犯罪刑事治理困境與出路

操宏均

(國家檢察官學院科研部,北京102206)

當前我國民營企業家腐敗犯罪數量呈現增長勢頭,形勢較為嚴峻,并且這類犯罪中以利益交換為基礎的賄賂型腐敗犯罪尤為突出。實踐表明,這類犯罪除了造成較為直觀的經濟損失之外,還將直接動搖社會的誠信基石,助長“潛規則”滋生蔓延,增加交易成本,傳遞“負能量”。因此,必須對當前刑事司法中存在的選擇性司法、多頭執法、“兩法銜接”、量刑失衡衍生“低成本高回報”,以及案件發現機制不完善等問題進行全面檢視,進而通過建立信息共享平臺、用好刑事司法裁量權、恪守刑法謙抑精神、大力開發刑罰替代措施,以及增加“企業預防腐敗犯罪”的酌定量刑情節等舉措,實現民營企業家腐敗犯罪刑事司法公正化。

民營企業家腐敗犯罪;刑事治理;“企業預防腐敗犯罪”酌定情節

一、當前我國民營企業家腐敗犯罪基本情況

(一)民營企業家腐敗犯罪形勢嚴峻

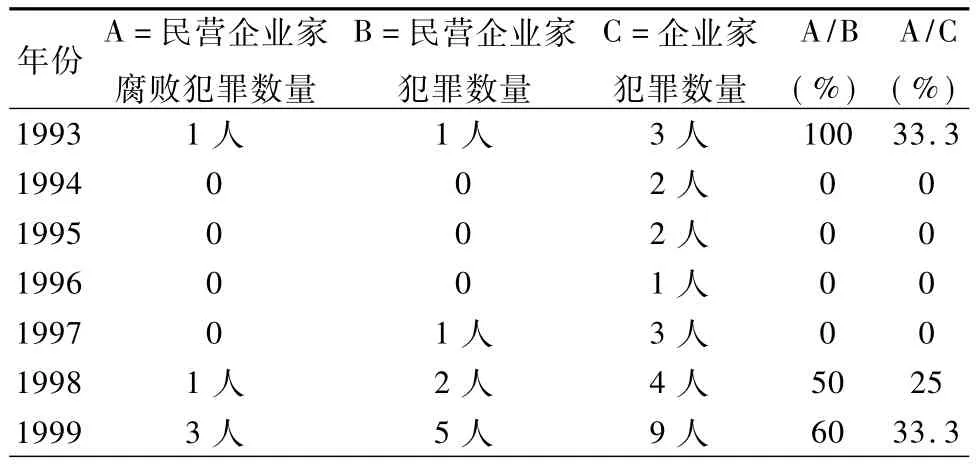

根據有關企業家犯罪的統計,不難發現,就犯罪絕對數來看,從1993年到2008年中國民營企業家腐敗犯罪數量基本處于個位數,但是最近幾年,隨著企業家犯罪數量的增加,民營企業家腐敗犯罪數量也呈現出增長勢頭。并且民營企業家腐敗犯罪數量占民營企業家犯罪數量的百分比也基本上處于20%~30%之間,而民營企業家腐敗犯罪數量占企業家犯罪數量百分比基本上處于14%~20%之間(如表1所示)。

表1 1993—2014年中國民營企業家腐敗犯罪數量統計表①說明:(1)本表1993—2008年數據系筆者根據王榮利律師以下文獻,尤其是其提供的企業家犯罪列表進行后續相關信息搜集整理而成:《中國企業家犯罪報告》,載肖黎明,阮加文主編《西豐事件后:中國企業家成長中的一部警世恒言》,法律出版社2009年版,第285—325頁;《中國商人二十年犯罪報告》《1990—2008中國商人涉嫌犯罪案件》《1990—2008中國國有企業負責人犯罪案件》《1990—2008中國民營企業負責人犯罪案件》《中國商人犯罪基本情況統計與分析》,載《中國商人》2010年第Z1期。無特殊說明,后文涉及的1993—2008年企業家犯罪數據均來源于此,不再贅述。(2)本表2009年、2010年、2011年數據系筆者根據王榮利律師以下文獻,尤其是其提供的企業家犯罪列表進行后續相關信息搜集整理而成:《2009年度中國商人涉嫌犯罪案件》《2009年中國國有企業負責人犯罪案件》《2009年中國民營企業負責人犯罪情況》,載《中國商人》2010年第Z1期;《2009年度中國企業家犯罪報告》,載《法人》2010年第1期;《2010年度中國企業家犯罪報告》《2010年企業家案件進度一覽表》,載《法人》2011年第1期;《2011年度中國企業家犯罪報告》,載《法人》2012年第2期。無特殊說明,后文涉及的2009年、2010年、2011年企業家犯罪數據均來源于此,不再贅述。(3)本表2012年、2013年、2014年數據系筆者根據北京師范大學中國企業家犯罪預防研究中心發布的年度報告以及數據庫進行后續相關信息搜集整理而成。無特殊說明,后文涉及的2012年、2013年、2014年企業家犯罪數據均來源于此,不再贅述。

續表1

同樣地,朱勇輝律師也指出,在2000年 ~2011年12年間北京京都律師事務所承辦的企業家涉嫌觸犯的6類犯罪中,民營企業家腐敗犯罪占總數的38%,處于6類犯罪(其他5類犯罪為資金類犯罪,經營類犯罪,涉稅類犯罪,知識產權類犯罪,注冊資金類犯罪)的第一位[1]。

另外,胡潤研究院在繼2009年、2011年先后兩次發布《中國富豪特別報告》后,于2014年4月19日又發布了第三次《中國富豪特別報告》,最近的這次報告就1999年至2013年15年間登上胡潤百富榜而“出問題”的33位富豪進行了整理:在獄中的19人、已出獄的7人、尚未宣判的7人[2]。筆者根據其公布的“問題富豪”列表,發現其中民營企業家腐敗犯罪共計16人,①根據胡潤研究發布的“問題富豪”列表,筆者進一步搜集相關信息,確認這16人為:蔡達標(職務侵占罪、挪用資金罪)、關國亮(挪用資金罪)、黃光裕(非法經營罪、內幕交易罪、單位行賄罪)、劉根山(抽逃注冊資本金罪、挪用資金罪)、劉軍(單位行賄罪、變造金融票證罪、偷稅罪)、楊斌(虛報注冊資本罪、非法占用農用地罪、合同詐騙罪、對單位行賄罪、單位行賄罪、偽造金融票證罪)、張良賓(職務侵占罪、挪用資金罪)、張斌(職務侵占罪、挪用資金罪)、張榮坤(單位行賄罪、對公司人員行賄罪、操縱證券市場罪、欺詐發行債券罪、抽逃出資罪)、張文中(詐騙罪、單位行賄罪、挪用資金罪)、周正毅(第一次獲罪罪名:虛報注冊資本罪、操縱證券交易價格罪;第二次獲罪罪名:單位行賄罪、對企業人員行賄罪、行賄罪、虛開增值稅專用發票罪、挪用資金罪)、顧雛軍(虛報注冊資本罪、違規披露和不披露重要信息罪、挪用資金罪)、郁國祥(單位行賄罪)、徐明(涉嫌行賄罪)、張克強(涉嫌詐騙罪、單位行賄罪)、朱興良(涉嫌行賄罪)。占到“問題富豪”總數的近一半,導致腐敗犯罪成為這些“問題富豪”的最大“問題”。

上述幾種途徑來源的數據都相互印證了當前中國民營企業家腐敗犯罪形勢嚴峻,因為無論是從民營企業家腐敗犯罪絕對數上來看,還是從民營企業家腐敗犯罪所占百分比來看,民營企業家腐敗犯罪呈現出“爆發”發展態勢。同樣地,無論是榮登富豪榜的“大腕兒”民營企業家,還是普通的民營企業家,都“偏好”腐敗犯罪。因此,從多種角度不難發現,當前中國民營企業家腐敗犯罪形勢較為嚴峻。

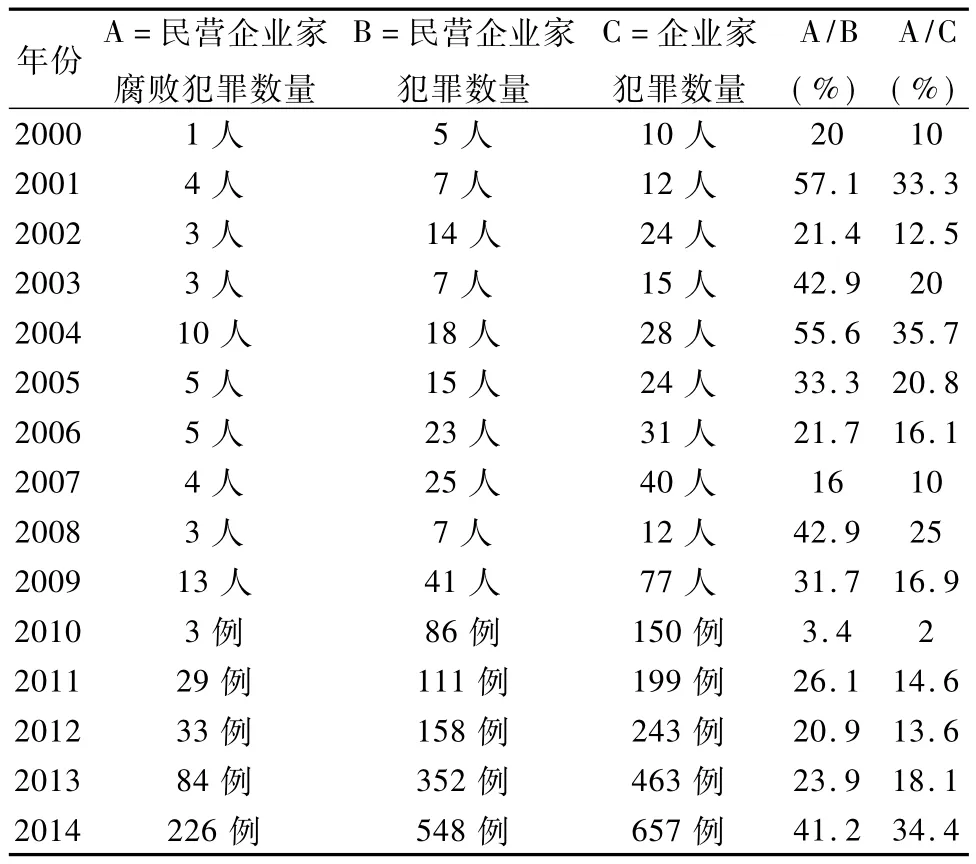

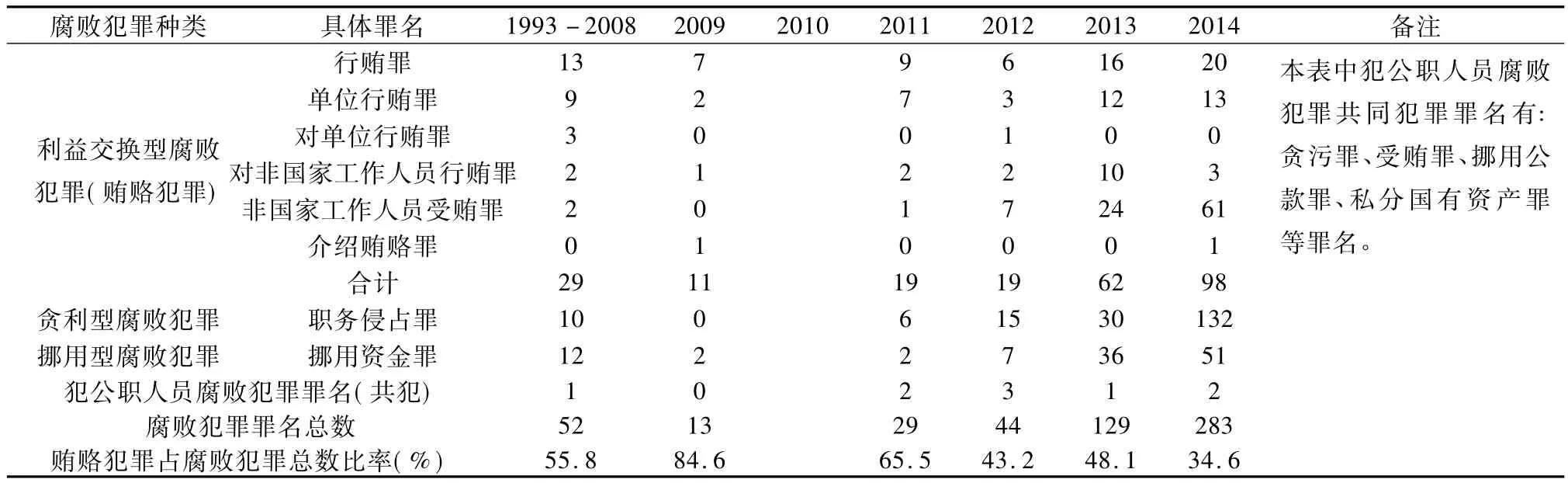

(二)民營企業家賄賂犯罪尤為突出

在民營企業家腐敗犯罪中,基于利益交換的賄賂犯罪最為突出,無論是在犯罪絕對數量上,還是在所占百分比上,賄賂犯罪都處于民營企業家腐敗犯罪各種類型犯罪之首,幾乎占據“半壁江山”,有些年份甚至占到總數的4/5以上,進一步凸顯民營企業家觸犯賄賂犯罪正呈高發態勢(如表2所示)。

表2 1993—2014年中國民營企業家腐敗犯罪罪名數量統計表(單位:人次)

固然賄賂犯罪在民營企業家腐敗犯罪中最為突出與此類犯罪的刑事立法有一定關系,即賄賂犯罪包含的具體罪名較多,但這僅僅是一種表面現象,因為這種現象進一步說明民營企業家在企業經營過程中基于利益追求,以及成本—收益的計算,天然就具有這種利益交換的傾向,所以反映在整個民營企業家腐敗犯罪中就會出現以利益交換為基礎的賄賂型腐敗犯罪較為突出而其他類型腐敗犯罪相對較少的狀況。這是其一。

其二,民營企業家觸犯賄賂犯罪較為突出,也在一定程度上暗指當前經濟運行過程中通過“市場來配置資源”的市場運行機制尚未完全建立。如天則經濟研究所相關研究指出,盡管國企創造了巨額的財富,但是國企的利潤主要是由壟斷企業實現的[3]。這種利用壟斷市場資源優勢來獲取經濟利潤的資源配置方式,其本身就埋下了權力出租與尋租的禍根,以致通過權力尋租來分得市場資源“一杯羹”就必然成為民營企業發展的一種主要手段,進而也凸顯出當前民營經濟發展仍然存在一些壁壘阻力,亟待破除。

其三,上表中的統計數據也顯示,隨著國家反腐敗力度的加大,以及黨的十八大報告、《建立健全懲治和預防腐敗體系2013-2017年工作規劃》等中央文件明確提出“加大對行賄行為的懲處力度”的要求之后,國家對行賄犯罪懲治力度也不斷提升,如最高人民檢察院從2010年開始在其工作報告中披露查辦的行賄人數,并在同年印發了《關于進一步加大查辦嚴重行賄犯罪力度的通知》,2014年最高人民檢察院為扭轉“重受賄輕行賄”的局面,就重點查辦行賄犯罪工作連續召開幾次會議進行部署安排,①如2014年4月24日,最高人民檢察院召開了全國檢察機關反貪部門重點查辦行賄犯罪電視電話會議;2014年5月14日,最高人民檢察院召開新聞發布會,通報檢察機關第一季度查辦職務犯罪情況。等等。所以正是在這種背景下,近年來因為行賄犯罪而落馬的民營企業家也明顯增多。

其四,民營企業家腐敗犯罪統計數據也顯示,在我國市場經濟運行初期以及之后相當長的一個時期內,民營企業家賄賂犯罪一般發生在民營企業家與政府官員、國有企業管理人員等國家工作人員之間,但是最近幾年的統計數據顯示,發生在民營企業家與非國家工作人員之間的賄賂犯罪也出現急劇增長。這種現象說明,隨著市場經濟的科學性不斷被認可,國家已經開始打破有些行業領域完全被國家壟斷的局面,那么具備準入條件的非國有企業自然就具有分享相關市場資源的合法性,加之我國當代民營經濟起步較晚,歷史積淀不足,發展水平參差不齊,所以不具備相關資質的民營企業為了獲取市場資源就會與已經取得資質的民營企業進行利益交換,進而構成非國家工作人員之間的賄賂犯罪。另外,這種現象也進一步說明,新形勢下民營企業家賄賂犯罪無論是在表現形式上,還是在行為方式上都呈現出更為復雜的情形,已經完全打破“公與私”之間的單一賄賂犯罪樣態,出現了“公與私”之間、“私與私”之間等多元的賄賂犯罪樣態,進一步凸顯出在我國經濟轉型期,隨著市場的不斷開放,一些搶占先機的民營企業家往往也會成為市場資源出租的重要主體。

(三)民營企業家腐敗犯罪危及社會根基

關于腐敗犯罪造成的危害,學界已經進行了廣泛的研究,但多是立足于公職人員腐敗犯罪而展開的。如美國非營利性組織卡內基國際和平基金會(Carnegie Endowment for International Peace)的中國問題專家研究指出,腐敗導致占到GDP總量大約8%-13%的中國政府財政經費沒有按照預算使用,給中國經濟造成巨大的損失[4]。這一研究結論與我國學者胡鞍鋼教授的分析結論基本上可以相互印證,他初步估計,在20世紀90年代后半期,腐敗所造成的經濟損失和消費者福利損失,平均每年在9875—12570億元之間,占我國GDP總量的13.2%—16.8%之間[5]。這些數據無疑更為直觀地揭示出公職人員腐敗帶來的危害。然而,實踐表明,民營企業家腐敗犯罪也具有一切腐敗形式所具備的危害[6]48-63。例如,深圳航空有限責任公司原董事長、董事、財務總監等6人挪用該公司資金數額竟高達20.3億元[7];又如托普集團創始人宋如華案中,法院認定其挪用資金也高達3.4億元[8]。諸如此類案件不勝枚舉。根據中國企業家犯罪預防研究中心2013年企業家犯罪數據庫入庫案件顯示,在能夠確認涉案金額且涉及腐敗犯罪的85位民營企業家中,腐敗犯罪涉案金額在100萬元以上至1000萬元以下的就有31位,而涉案金額在1000萬元以上的竟然高達24位(其中還包含9位涉案金額上億元的民營企業家),最高涉案金額高達20.3億元,這85位涉案人的涉案金額累計高達117.54余億元,平均每個涉案人的涉案金額就為1.38余億元。由此可見,民營企業家腐敗犯罪的破壞力絲毫不亞于公職人員腐敗造成的危害。同樣的,就2013年企業家犯罪數據庫入庫案件統計分析發現,在能夠明確涉案人數的82例民營企業家腐敗犯罪案件中,有18例案件涉案人數為2人以上,占案件總數的22%,其中還有2例涉案人數竟分別高達11人和13人,2例涉案人數高達19人。這82例民營企業家腐敗犯罪案件涉案人數共計176人,平均每一個案件涉案人數都在2人以上。由上述數據可見,民營企業家腐敗犯罪所具有的“殺傷力”也很大。

除了造成較為直觀的經濟損失之外,民營企業家腐敗犯罪還具有一些隱形的危害。首先,民營企業家腐敗犯罪將直接導致交易成本增加,阻礙社會生產效率的提高。由于民營企業家腐敗犯罪發生在企業日常經營管理活動中,直接發生在市場經濟大環境中,而市場經濟有序開展的前提就是誠信基石,因此腐敗將直接動搖社會的誠信基石,導致“潛規則”盛行。其次,民營企業家腐敗犯罪直接意味著歷經多年摸爬滾打而躋身社會中上層這樣一批白領人才的流失。當前中國企業家隊伍無論是在數量上還是在素質上都不理想,因腐敗犯罪而隕落的民營企業家對于我國企業家隊伍建設來說無疑是雪上加霜。再次,在現實生活中,民營企業家往往被視為社會精英,在整個社會結構中往往處于中上層,被貼上成功“榜樣”的標簽,對于社會成員具有一定的示范效應,尤其對于激勵青少年成長意義重大。同時,要實現從草根到民營企業家這一身份的轉變十分艱辛,這一轉變本身就對社會具有一種積極導向,因為它傳遞了通過努力實現成功這一正能量。顯然,民營企業家腐敗犯罪則意味著這種示范是一種負面的、消極的,直接與積極向上的社會主流價值相違背,而且會使一些安分守己的市場經濟主體紛紛效仿,因為“競業活動強制所有參與競爭者去適應環境,參與競爭者被迫不是面臨著守法而處于競爭劣勢,就是如法炮制,以非法對非法,形成競業的對等狀態”[9]。最后,民營企業家腐敗犯罪不僅導致民營企業家的毀滅,也會引發一系列的連鎖反應,甚至影響社會的穩定。

二、民營企業家腐敗犯罪刑事治理困境

當前在我國民營企業家腐敗犯罪治理活動中,受多種因素的影響,刑事司法未能及時跟進,不僅未能有效發揮刑事司法為民營經濟發展保駕護航的基本功能,也不利于司法公正的實現,減損了司法公信力。具體而言,集中表現為以下幾方面:

(一)“法罪錯位”現象折射出選擇性司法問題突出

選擇性司法就是指同種情況不同對待的司法現象[10]。而較為突出的“法罪錯位”現象則無疑是當前選擇性司法最典型的一種表現。“法罪錯位”,最早由著名財經作家吳曉波提出,主要揭示了這樣一種現象,“一些被定罪的企業家往往犯事于東,卻獲罪于西”[11]。為了進一步說明這種現象,他列舉了一些案例,如萬國證券的總經理管金生原本是因為眾所周知的“327”國債事件而落馬,最后卻以受賄和挪用公款定罪;深圳君安證券公司的總裁張國慶由于股權改造惹怒有關部門而被扣上侵吞國有資產的罪名,但最終卻以虛假注資罪和非法逃匯罪定罪;當年“傻子”瓜子的創始人年廣久因為“貪污、挪用公款”被刑拘,但是最終真正讓他獲刑的卻是流氓罪;鐵本案中的戴國芳等有關當事人起初是因為“貸款詐騙”和“偷稅漏稅”等罪名而“落馬”,最終卻被指控“虛開發票罪”等罪名[12]。這些案例揭示了一個共同的問題——當初立案時的事由經調查已證實不構成犯罪,卻在其他方面查出當事人有犯罪行為,因而“獲罪于西”[13]。顯然,上述這些情形與司法活動中,基于同一事實,不同司法機關在不同訴訟階段對罪名出現認定不同的情形是截然不同的。例如,對同一事實行為,在立案時可能是侵占罪,起訴時可能是職務侵占罪,但是最終法院判決是貪污罪,這種罪名上的不同并不是因為另有新罪而形成,而是仍然圍繞一個事實展開,只是在不同的訴訟階段對行為主體的認識存在分歧而已,屬于刑事訴訟活動中的正常情況。

由此可見,實踐中,普遍存在著這樣一種怪相:起初為了處置一些企業家尤其是與相關機構格格不入的企業家,便假借一些高頻罪名陷人于囹圄,一旦查證罪名不成立,就開始由人找罪,直到找到一個罪名為止。而中國民營企業家又多處于這樣的一種狀況,即“企業家熱衷于與權力結盟,習慣于‘找市長’而不是‘找市場’”[14],因此,“在明星企業家或民營企業家普遍都身負原罪的時代背景之下,在大凡改革就必然涉及破舊立新的轉型社會里,能潔身自好,完全挑不出毛病的又能有幾人?”[15]

在民營企業家腐敗犯罪中,行賄罪、職務侵占罪作為高頻罪名,往往出現這樣的情形:以行賄罪、職務侵占罪將要處置的對象“帶入”司法程序之中,而后尋找其他罪名結案;或者在先前被扣上的罪名查證不實的情況下,就從這些高頻罪名入手,往往一查一個準。因為“中小企業不要說求發展了,求生存都困難。企業主不去奉承、不采取‘潛規則’就無法生存。這是實情”[16]。于是這種“法罪錯案”現象,不僅直接顛覆了司法維護公平正義的職能而將其淪為排斥異己的工具,還極大地破壞了司法公信力,損害了司法權威,將本應該發揮保障市場經濟正常運行功能之法變成了打擊實施“破壞性創造”企業家的手段,直接引發法治信仰危機。

(二)多頭執法伴隨著“兩法銜接”難題弱化反腐力度

由于民營企業家腐敗犯罪罪名橫跨刑法分則第三章、第五章、第八章,而根據我國刑事訴訟法有關案件管轄制度的設計,對于涉嫌刑法分則第八章貪污賄賂罪(就民營企業家腐敗犯罪而言,涉及的具體罪名就是行賄罪、對單位行賄罪、單位行賄罪、介紹賄賂罪)則由檢察機關反貪部門偵辦;對于涉嫌刑法分則第三章破壞社會主義市場經濟秩序罪(就民營企業家腐敗犯罪而言,涉及的具體罪名就是非國家工作人員受賄罪、對非國家工作人員行賄罪、對外國公職人員、國際公共組織官員行賄罪);第五章侵犯財產罪(就民營企業家腐敗犯罪而言,涉及的具體罪名就是職務侵占罪、挪用資金罪)則由公安機關經濟犯罪偵查部門偵辦。同樣的,在市場經濟領域開展商業賄賂整頓,則由工商管理機關依據《反不正當競爭法》①該法第八條規定:“經營者不得采用財物或者其他手段進行賄賂以銷售或者購買商品。在賬外暗中給予對方單位或者個人回扣的,以行賄論處;對方單位或者個人在賬外暗中收受回扣的,以受賄論處。經營者銷售或者購買商品,可以以明示方式給對方折扣,可以給中間人傭金。經營者給對方折扣、給中間人傭金的,必須如實入賬。接受折扣、傭金的經營者必須如實入賬。”和《關于禁止商業賄賂行為的暫行規定》來開展,并賦予工商管理機關“根據情節處以1萬元以上20萬元以下的罰款”的行政處罰權。這樣在實踐中,實際上多個單位都可以對民營企業家腐敗行為進行追究,而這些行為中往往涉及贓款贓物追繳、沒收財產、罰款等處罰手段的適用,于是基于部門利益,就可能出現有利可圖的案件大家爭相立案查辦,而無利可圖的案件大家則相互推諉的情況,這不僅極大地削弱了反腐敗力量,而且往往形成反腐敗中的漏洞與縫隙,給腐敗分子提供了逃避處罰的機會。

另外,這種人為將公職人員腐敗犯罪與私營領域腐敗犯罪進行割裂處理的方式,往往也不利于對腐敗犯罪的打擊。一方面,因為當前“官商同腐”現象較為突出,公職人員腐敗犯罪與民營企業家腐敗犯罪往往存在依附關系,實踐中因為案件管轄原因根據罪名進行“分段管轄”不僅造成了司法資源的浪費,而且也日益造成司法腐敗。另一方面,在涉及商業賄賂行為的查處中,往往涉及行政執法與刑事司法銜接問題。而實踐中,行政執法部門與刑事司法部門相互間往往溝通不暢、聯絡協調機制尚不健全,在腐敗線索移送與信息共享方面往往難以最優化,相互之間缺乏有效的銜接,導致“以罰代刑”現象大量產生。據有關資料顯示,2000年以來,由全國公安機關立案偵查的商業賄賂案件只有2684件,最后被移送法院審判并追究刑事責任的案件數就更少了[17]。這種現象也在相當程度上弱化了反腐敗力量,形成反腐敗死角,人為制造反腐敗空白地帶。

同樣的,《反不正當競爭法》等行政法律法規與《刑法》對賄賂的理解并非完全一致,不僅體現在《反不正當競爭法》等行政法律法規對于商業賄賂的規制的目的是為了保障自由競爭秩序,規范商業交易行為,而《刑法》對于私營部門腐敗犯罪的規制更多體現了對職務廉潔性的要求。盡管民營企業家腐敗犯罪罪名散見于刑法分則第三章、第五章、第八章,其侵犯的同類客體不一致,但是從刑法關于私營部門腐敗犯罪罪名設置的歷史沿革來看,都是比照公職人員腐敗犯罪罪名設置的,所以受公職人員腐敗犯罪規制影響,其更側重于對職務廉潔性的要求。另外,前者關于賄賂范圍的理解較之后者也更為寬泛。正是這些因素也導致實踐中行政與司法出現銜接問題,而且按照出臺的司法解釋,行賄犯罪數額達到1萬元以上即可立案,受賄犯罪數額達到5000元以上即可立案,同時也規定了在該數額以下可以立案的情形,這實際上導致行政執法與刑事司法存在一定的交叉地帶,對于二者間的標準應該如何具體劃分往往在部門之間存在爭議,這樣就會出現對于危害性實際構罪的卻沒有及時進行司法追究,而對于僅具有行政違法性質的卻又介入過甚的情形。因此,如何實現行政與司法無縫對接,也是制約我國私營部門腐敗犯罪刑事司法的一個重要問題。

(三)量刑失衡衍生民營企業家腐敗犯罪“低成本高回報”尷尬局面

當前我國刑事司法實踐中,民營企業家腐敗犯罪量刑失衡問題較為突出。主要表現為:

一是公私二域腐敗犯罪對比,私營部門腐敗犯罪往往更能凸顯出“低成本高回報”,因為就罪質而言,貪污罪與職務侵占罪,受賄罪與非國家工作人員受賄罪,挪用公款罪與挪用資金罪等犯罪其實并沒有什么不同。但是實踐中,即便同等情況下,二者判處的刑罰往往差異較大。例如,2013年報告顯示,在國有企業家腐敗犯罪中,有7人提及挪用公款的數額,最低數額為4.7萬元,最高數額為377萬元,挪用金額平均為166.6萬元。其中,挪用公款數額為4.7萬元的企業家免予刑事處罰,挪用公款數額為69萬元的企業家被判處有期徒刑3年6個月,挪用公款數額為78.6萬元的企業家被判處有期徒刑5年6個月,另外,4位挪用公款數額大于一百萬元的企業家分別被判處有期徒刑2年10個月至10年不等。而在民營企業家腐敗犯罪中,判處挪用資金罪的11名民營企業家的涉案金額,最低為16萬元,最高為9900萬元,平均挪用金額為76.5萬元。這11名民營企業家分別被判處1年到7年6個月不等的有期徒刑。挪用資金罪涉案金額與判處刑期之間存在統計學意義上的相關關系(r=0.491,p<0.001),犯罪所得對刑期的解釋率為24.1%[18]。也就是說,國有企業家挪用377萬元公款,獲得的刑罰是10年有期徒刑,而民營企業家挪用9900萬元資金,其獲得刑罰的最大值也僅僅是7年6個月的有期徒刑。這種情形在貪污罪與職務侵占罪、受賄罪與非國家工作人員受賄罪等對比中也較為普遍。由此可見,同質性的企業家腐敗犯罪,在司法實踐中往往會因為行為人主體身份是否“國有”而出現巨大差異的懲處結局。盡管這種狀況的形成與我國刑事立法對公私二域腐敗犯罪刑罰設置存在一定的關系,但是刑事司法不應該僅僅是機械適用法律文本,而應該發揮司法能動性,發揮堵截過濾作用,盡可能地實現罪刑的均衡化。造成這種現象的原因無外乎兩方面:一是在反腐敗斗爭中,通過對實施腐敗犯罪的公職人員科以較重刑罰,從而凸顯國家的反腐力度與決心,以此來強化對公職人員腐敗犯罪的“零容忍”,但實際上還是一種重刑主義思想在作祟。

二是對公私二域腐敗犯罪差異性懲處,反映出國家依然“重公有財產保護而輕私有財產保護”的意志傾向,這顯然與我國于2004年將“公民的合法的私有財產不受侵犯”載入憲法的精神理念不相適應,不利于民營經濟的健康發展。

(四)案件發現機制不完善弱化腐敗犯罪司法控制

就依靠內部知情人獲取腐敗犯罪線索的情況來看,其存在兩個方面的問題:一是往往這些知情人自身就是違法者或者利益相關者,舉報必然觸及自身的安全或利益;二是這種通過內部知情人提供腐敗犯罪線索往往也存在一定的隱患,因為“在實踐中,職務侵占罪、挪用資金罪等罪名往往成為企業股東、高管之間爭奪企業經營權而致對方于犯罪的‘武器’”[19]。同時,加上我國有關腐敗犯罪舉報機制的不完善,如僅有獎勵舉報機制但是沒有建立保護舉報人機制,這樣往往導致舉報人輕則被企業解聘,重則會有人身安全等方面的危險,進而使得舉報人喪失舉報積極性。因此,僅僅依靠內部知情人獲取腐敗犯罪線索的方法,其實在反腐敗實踐中往往難以發揮揭露腐敗犯罪的效果。

就當前相關機構自主發現私營部門腐敗犯罪線索情況來看,也并不理想。主要表現在:一是線索來源多頭,較為分散。就目前的情況看,工商行政執法部門、消費者維權組織、紀檢監察部門、檢察機關、經濟犯罪偵查部門等都有可能獲取涉及私營部門腐敗行為的線索信息,難以整合,不能為司法及時介入提供綜合分析研判的素材;二是因為當前還沒有建立不移送舉報線索的責任追究制度,以及負責任的線索協調機構或者高效率的舉報線索處理中心,導致一些私營部門腐敗犯罪線索難以進入對口管轄部門的視野。應該說這種現象在公私二域腐敗犯罪中都有所體現,反映出官方相關機構自主獲取民營企業家腐敗線索的渠道也并不順暢。因此,新形勢下,隨著行為人的犯罪手段越來越隱蔽化,以及人們對反腐敗的高度期待,如何拓展案件線索來源渠道勢必成為反腐敗刑事司法中亟待破解的一大難題。

三、民營企業家腐敗犯罪刑事司法治理路徑

(一)建立信息共享平臺,完善民營企業家腐敗犯罪發現機制

一是從民眾參與民營企業家腐敗犯罪治理的角度來看,通過暢通案件線索來源渠道,建立集中受理群眾舉報、檢舉揭發民營企業家腐敗犯罪案件線索的服務窗口,開通網站、公布電子信箱、舉報電話等舉措,全方位地獲取案件線索,并對獲取的信息進行登記造冊,分類處理,并明確處理結果,做好反饋。同時,建立舉報檢舉揭發激勵機制與舉報人保護機制,鼓勵人們尤其是知情人參與到此類腐敗犯罪治理之中,并采取措施消除一些人因為舉報此類犯罪而面臨的危險或困境,如提供物質獎勵、人身安保措施、違法罪責減免,等等。域外一些事實也表明,在一些重大的白領犯罪案件的揭發中,線民常是關鍵人物。譬如美國水門事件,在對華爾街的一連串內幕交易以及多起政府官員受賄事件的揭發中,線民均扮演著不可或缺的角色[20]。

二是從官方立于自身職能進行反腐敗的角度來看,應該對各機構部門的反腐敗信息進行整合。進行信息網絡建設已經是新時代政府工作的一個重要手段。從我國目前關于民營企業家腐敗犯罪信息在官方機構的分布情況來看,檢察院已經建立了行賄犯罪檔案查詢數據庫,工商行政管理部門也有其執法信息庫,經濟犯罪偵查部門也建立了預警信息平臺,法院也就執行難問題專門建立了“老賴名單信息庫、限制高檔消費人員信息庫和限制出境人員信息庫”,等等。應該說,這些信息都能夠成為民營企業家腐敗犯罪案件查處的線索來源,但是目前實踐中,各機構部門之間缺乏溝通,一些信息難以共享。因此,筆者建議,盡快建好民營企業家腐敗犯罪信息共享平臺,統一信息錄入口徑,明確信息范圍和時限,為信息檢索提供便利;設立專門的信息聯絡員,負責信息交流與共享、案件移送、取證標準和案件定性等方面的協調、溝通;加強檢察、經偵、工商、法院等部門之間的聯系,定期就民營企業家腐敗信息進行交換、溝通;同時應該建立案件線索移送責任制,對于拒不移送或者遲緩移送相關案件線索的,應該進行追責,確保信息共享機制得以落實執行。

(二)按照寬嚴相濟刑事政策要求,用好刑事司法裁量權

目前,在我國刑法對公私二域腐敗犯罪的刑罰配置差距較大,以及法定量刑幅度較大的現實狀況下,在刑事司法中,通過量刑均衡來實現刑事司法的公正化意義重大。那么這是否就意味著,在我國刑法中要不加區分地對公私二域腐敗犯罪進行同等打擊呢?顯然不是,因為在當前公權力尚不能有效制約的現實狀況下,一味地強調將處于腐敗犯罪鏈條高端的公職人員腐敗犯罪與處于相對弱勢的低端的民營企業家腐敗犯罪進行同等打擊實際上是在制造實質上的不平等。因此,需要根據寬嚴相濟刑事政策的要求,用好刑事司法裁量權。

一是要堅決杜絕“以功折罪”的情形。實踐中,不乏一些民營企業家及其所在企業對于推動當地經濟、解決就業作出巨大發展貢獻的情形,但對于這類主體實施的腐敗犯罪不能隨意減免其罪責,而應該在法律和政策的框架內予以考量,根據我國刑法設置的法定量刑情節以及相關司法解釋①對此,2010年2月8日,最高人民法院專門出臺《關于寬嚴相濟刑事政策的若干意見》。合理裁量。如對于確實具備自首、立功、積極退贓、沒有給國家和人民利益造成重大損失等從輕情節的,應該合理地予以從寬處理;對于行為人具有涉案數額巨大、造成巨大損失等惡劣情節的,應該從重處罰。

二是對于情況相似的同種民營企業家腐敗犯罪案件,刑罰裁量不可太過懸殊,應盡量均衡個案裁量之間的協調關系。由于民營企業家腐敗犯罪的法定刑幅度一般跨度較大,例如,《刑法》第二百七十一條對職務侵占罪以“5年有期徒刑”為分界點設置了兩個法定刑檔,對于同屬于“數額巨大的”情形,盡管處5年或者10年有期徒刑都符合法律規定,但是這種量刑上的懸殊,將直接減損司法的公正性。因此,實踐中,應該以當前司法機關法律文書全面上網和不定期發布指導性案例,以及《量刑指導意見》出臺為契機,①2013年12月23日,最高人民法院發布了《關于常見犯罪的量刑指導意見》對“職務侵占罪”設定了較為具體的量刑幅度:1.構成職務侵占罪的,可以根據下列不同情形在相應的幅度內確定量刑起點:(1)達到數額較大起點的,可以在二年以下有期徒刑、拘役幅度內確定量刑起點。(2)達到數額巨大起點的,可以在五年至六年有期徒刑幅度內確定量刑起點。2.在量刑起點的基礎上,可以根據職務侵占數額等其他影響犯罪構成的犯罪事實增加刑罰量,確定基準刑。在《量刑指導意見》已經對量刑情節在具體量刑中所占比例進行細化的基礎上,結合刑法中對此類犯罪進行的數額設定情況,進一步細化各民營企業家腐敗犯罪的量刑幅度。

(三)恪守刑法謙抑精神,確保民營企業家腐敗犯罪刑事司法不越位

事實表明,當前中國民營企業家腐敗犯罪的制度根源較為突出,誠如有學者指出:“在目前中國的制度環境下,企業家看似‘不務正業’的行為實際上是一種無奈和理性的選擇。”[21]因此,在行為的表現方式上可能都是行賄或者可能都是職務侵占等,如果不區分這些行為背后的深層原因,往往會出現與預期截然相反的結局。例如,將惡意侵占企業財物的職務侵占行為與因為企業內部產權紛爭而引發內部人之間的職務侵占舉報不做區分,就有可能會出現將一般的民事糾紛當成刑事案件處理,從而背離刑法的謙抑精神,致使刑事司法在一定程度上淪為人們爭權奪利的工具,而不是伸張正義的利劍。這也許正是因為私營部門腐敗犯罪包含著較為復雜私人因素的原因,使得意大利等國家將私營部門腐敗犯罪設置為“告訴才處理”[22]。

對于抽象的刑事立法,在具體適用法律的過程中就必須對其進行司法解釋,進而為正確區分罪與非罪、此罪與彼罪、重罪與輕罪以及民營企業家腐敗犯罪構成要件等問題提供強有力的司法指導,從而提高民營企業家腐敗犯罪刑事法律的可操作性與適用性。尤其是在當前我國市場經濟體制并不完善的情況下,應該注意到民營企業家腐敗犯罪背后的制度原因,越來越多的人已經開始意識到我國經濟正處于“經濟增長速度換擋期”、“經濟結構調整陣痛期”和“刺激政策消化期”三期疊加的局面,民營企業生存環境不容樂觀。據有關研究顯示,超過1/3的企業家(主要是民營企業家,筆者注)認為市場準入、稅收、補貼、限價政策存在不公,過半的企業家認為中國政府對市場的規制和監管政策太多,企業的盈利能力在下滑,民營企業生存環境處于及格線邊緣[23]。由此可見,在這樣的一種制度環境下,如果不考慮這些因素,對所有民營企業家腐敗犯罪采取“一刀切”的方式,就會制約“使市場在資源配置中起決定性作用”戰略布局的協調推進。

因此,就需要通過司法解釋,對民營企業家腐敗犯罪的主觀方面、客觀行為、損害結果等進行劃分,區分情形,判斷哪些屬于正常的市場糾紛,哪些屬于行政違法,哪些才是真正的刑事違法,明確標準,從而將刑事司法集中用于真正屬于破壞市場經濟運行秩序、侵犯職務廉潔性的腐敗犯罪上。同時,對于因為制度裹挾而產生的“腐敗犯罪”更為重要的是要建立刑事司法的疏導機制,強化制度構建,將公權力關進制度的“籠子”,而不是強力打擊,進而防止刑法不當介入。只有這樣才能保障刑事司法在處置民營企業家腐敗犯罪上不枉不縱。

(四)除了適用刑罰,還應大力開發刑罰替代措施

當前我國民營企業家腐敗犯罪是一類較為復雜、特殊的社會問題,僅僅依靠刑罰手段是遠遠不夠的,越來越多的人也開始認識到,單一的刑事懲治并不是控制腐敗的“靈丹妙藥”。根據反腐敗推進程度,可以將其劃分為三個層次:第一層次是使高腐敗下不失控,或者是低腐敗下難以持續;第二層次是能夠實現低腐敗狀態下可持續;第三層次是把腐敗徹底消滅并不再復發[6]120。應該說這與我國當前反腐敗提倡要“構建不敢腐、不能腐、不想腐的有效機制”不謀而合。同樣的,民營企業家腐敗犯罪的解決并不在于嚴厲的社會責難,而且刑罰也只是應對這一問題的手段而非目的。如果只是把刑罰當成處置腐敗犯罪的唯一途徑,從而嚴重忽略刑罰以外的社會調控方式,則無異于是舍本逐末。

應該說民營企業家腐敗犯罪是發生在市場經濟領域的一種不法行為,它與相關禁止性行政規范是密切相關的。因此,在相當程度上要受制于這些禁止性行政規范。對這類行為的規制更多是采用帶有預防性質的手段來加以疏導,而不是簡單粗暴地進行打壓,因為事后的刑事制裁并不能解決問題。所以,從治理腐敗犯罪的落腳點來看,還是要瓦解其滋生土壤,如加強民營企業自律機制建設,強化規范意識,在企業內部建立廉潔文化、構建普遍的遵約方案,倒逼政府在市場經濟監管過程中加強誠信機制建立,等等。

(五)通過司法解釋,增設“企業預防腐敗犯罪”的酌定情節

隨著經濟新常態對企業家職能的高度肯定,可以預見未來企業家尤其是民營企業家在社會生活中將扮演越來越重要的角色。然而,當前中國民營企業的發展參差不齊,企業的內部治理結構良莠不齊。而民營企業家腐敗犯罪在很大程度上又與民營企業內部治理結構有著緊密的聯系,同時,作為民營企業領導者的企業家,其行為在很大程度上直接影響企業未來的走向與發展。

正因為如此,以美國、英國為代表的一些發達國家率先將反腐敗與推動企業內部治理結構優化進行了整合,進而在立法上設置了“企業預防腐敗失職罪”,即企業負有預防其成員實施腐敗犯罪的義務。如英國《2010反賄賂法》第7條專門就“商業機構預防賄賂失職罪”進行了規定[24]。進一步講,該罪名成立的核心在于:如果企業成員實施了腐敗犯罪,就推定企業沒有盡到預防其成員實施腐敗犯罪義務,除非其能夠進行有效合理的抗辯,即在企業內部實施了遵約方案,營造了廉潔經營企業文化,等等,否則,企業會因為其成員實施了腐敗犯罪而受到法律追究。應該說,這一罪名的設置強化了企業自律,能夠促使企業自發反腐,而不是靠外在強力干涉,這對于反腐敗更具根本性意義。那么,我國是否也應該增設“企業預防腐敗失職罪”呢?

筆者認為,當前我國還不具備增設“企業預防腐敗失職罪”的現實條件,因為該罪名設置與企業是否建立現代企業制度有著密切的關系,而當前我國民營企業普遍存在著企業內部治理結構不完善的現實困境,如“監事會形同虛設”、“獨立董事不獨立”等[25],在這種現實狀況下,如果貿然設置這一罪名,不但不利于反私營領域腐敗犯罪的協調推進,而且勢必束縛民營企業家的創新活力。因此,在現有條件下,我們完全可以通過司法解釋,增設“企業預防腐敗”這一酌定情節。具體而言,對于企業積極實施了一些較為有效的預防腐敗措施方案,且民營企業家仍然實施腐敗犯罪的,則可以將這一情節作為量刑中的酌定加重情節來考慮。反之,對于企業沒有實施預防腐敗措施方案,且民營企業家實施了腐敗犯罪的,則可以由檢察機關對該企業出具相應的檢察建議,或者由法院出具相應的司法建議,敦促其完善內部治理結構,建立預防腐敗機制。

[1]朱勇輝.京都律師事務所:企業家涉嫌犯罪案件的六個方面[J].法人.2012(2):26-27.

[2]胡潤研究院.中國富豪特別報告[R].http://www.hurun.net/CN/Article Show.aspx?nid=461,2014-4-19.

[3]天則經濟研究所課題組.國有企業的性質、表現與改革[R].http://www.unirule.org.cn/index.php?c= article&id=29,2011-5-29.

[4]Minxin Pei.The Long March Against Graft[EB/OL].http://carnegieendowment.org/2002/12/10/long-marchagainst-graft/2mek,2014-10-21.

[5]胡鞍鋼.中國90年代后半期腐敗造成的經濟損失[J].國際經濟評論.2001(Z3):12-21.

[6]任建明,杜治洲.腐敗與反腐敗:理論、模型和方法[M].北京:清華大學出版社,2009.

[7]高鑫.深圳航空原實際控制人李澤源涉嫌挪用20億被公訴[EB/OL].http://news.jcrb.com/jxsw/201304/ t201304 03_1081580.html,2014-10-23.

[8]吳柳鋒.托普創始人宋如華一審獲刑九年[N].華西都市報,2013-10-15.

[9]林山田,林東茂,林燦章.犯罪學(增訂三版)[M].臺灣:三民書局,2006:488.

[10]汪燕.從選擇性司法談司法公信力的建設[J].湖北社會科學.2009(12):159-162.

[11]吳曉波.大敗局Ⅱ(修訂版)[M].杭州:浙江大學出版社,2013:202.

[12]吳曉波.激蕩三十年:中國企業1978~2008(上、下)[M].北京:中信出版社,2014:88-90.

[13]王琳.反腐:人治與法治的PK[M].廣州:中山大學出版社,2008:241.

[14]李曙光.官正則商清[C]//杜亮等.中國大商三十年罪與罰.南京:鳳凰出版社,2011:6.

[15]王琳.犯事于東,獲罪于西[N].東方早報,2007-5-24.

[16]民營企業家生存啟示錄 ——孫大午、喬木談民企求發展之道[EB/OL].http://sundawu1.blog.sohu.com/ 303756 524.html,2015-1-31.

[17]董曉燕,任建明.反商業賄賂如何借助“外腦”[J].廉政瞭望.2006(4):11-12.

[18]張遠煌,操宏均.論反腐體系科學化視野下的民營企業家腐敗犯罪治理對策[C]//張遠煌,陳正云,張荊.企業家犯罪分析與刑事風險防控報告(2014卷).北京:北京大學出版社,2014:110.

[19]趙麗,趙晨曦.企業家犯罪背后常現官員腐敗身影[N].法制日報,2011-6-11.

[20]孟維德.白領犯罪[M].臺北:五南圖書出版股份有限公司,2008:40.

[21]李曉敏.中國企業家“不務正業”的制度分析[J].華東經濟管理.2012(6):87-90.

[22]意大利反腐敗法[M].黃風譯.北京:中國方正出版社,2013:36-37.

[23]亞布力中國企業家論壇.2013中國企業家生存環境調查報告[R].http://www.cefco.cn/EnvironmentalIndex.aspx?id=16,2015-2-1.

[24]英國反賄賂法[M].王君祥譯.北京:中國方正出版社,2013:33-34.

[25]韓晶.公司治理監督機制缺失的法律風險[C]//張遠煌、陳正云.企業家犯罪分析與刑事風險防控報告(2012-2013卷)》,北京:北京大學出版社,2013:382-390.

(責任編輯:劉 芳)

On the Criminal Judicial Dilemma and Countermeasures against Private Entrepreneur’s Corruption Crime

CAO Hong-jun

(Research Department of National Prosecutors College of P.R.C,Beijing 102206,China)

The private entrepreneur’s corruption crime in China is increasing now and showing a serious trend.Perhaps bribery crime is the most typical one of this kind of crimes.Practice shows that this kind of crime will not only result in more intuitive economic losses,but also directly shake the foundation of social credit,leading to fuel the hidden rule,increase transaction costs and transfer the negative energy.Therefore,we must comprehensively sort out and summarize the flaws of current criminal justice on private entrepreneur’s corruption crime,such as the selective justice,law enforcement,"the convergence between criminal law and administrative law","low cost and high return"made by the unbalance of sentencing discretion as well as the imperfect case discovery mechanism.I advocated that realizing criminal judicial justice needs to establish the information sharing platform,make good use of criminal judicial discretion,abide by the modestly restraining spirit of criminal,vigorously develop alternative penalty measures and increase the discretionary circumstances of sentencing of"the duty of enterprise to prevent corruption crime".

the private entrepreneur’s corruption crime;criminal countermeasures;discretionary circumstances of"the enterprise to prevent corruption crime"

D917

A

1008-2433(2016)04-0020-10

2016-05-06

2016年國家社科基金年度重點項目“非公經濟組織腐敗犯罪統計調查與合作預防模式研究”(16AFX010)和國家檢察官學院2016年度科研基金資助一般項目“新形勢下檢察機關參與民企反腐實踐路徑”(GJY2016C18)的階段性研究成果。

操宏均(1984—),男,湖北安陸人,國家檢察官學院講師,法學博士,主要研究方向為犯罪學、中國刑法。