秘

楊璐

隱秘是花。 —世阿彌

隱秘

對日本美學感興趣的人大概都看過市川海老藏主演的電影《尋訪千利休》。表現這位茶道大師美學素養的第一個亮相是,暮色降臨,市川海老藏拿著一個漆盒姍姍來遲。他打開朝向院子的拉門,然后把漆盒里倒上水,放在地上,織田信長只看了一眼,就把整袋金子賞給了他。其他人不明究竟,湊上前來,才發現漆盒里是翻滾的浪花和一群飛鳥的圖案,而當晚的明月剛好映照在海浪的上方,與漆盒里的圖案一起構成了“海上升明月”。

月之美深深地扎根于日本人的審美意識,不但有許多吟詠月光的和歌俳句流傳于世,月亮的類型也劃分得非常詳細,比如山月、峰月、野月、暈月、殘月等等。這些細分的月光,來自日本人設計的許多賞月場景。嵯峨天皇的行宮改成的大覺寺里,專門修建了一座觀月臺,觀月臺前是仿照洞庭湖修建的水池。賞月,不是舉頭望明月,而是站在觀月臺上或者泛舟水中,欣賞倒映在水里的月亮。這個思路跟《尋訪千利休》中是一樣的。

沒有水做道具,日本人欣賞的月亮依舊不是一覽無遺。在著名的武藏野圖屏風上,即將升起的明月被茂盛的草木所遮擋。月亮的光華是由林深草密來表現的。身為陶瓷家、美食家的北大路魯山人也以這個題材做過武藏野缽,缽的外側有半個月亮,內側有半個月亮,月亮畫成了金銀色,依舊被草木所遮擋。

沒有月亮,日本人還是可以賞月。在茶道中,壁龕掛軸上如果是月與芒草的圖案,這就是告訴客人,今天茶會的主題是賞月。接下來插花的器皿、茶器等都一定是具有月亮的元素。茶人村田珠光曾經說過“若非云間月,何來觀賞心”,這種引人聯想的游戲,在茶道里叫作隱喻。

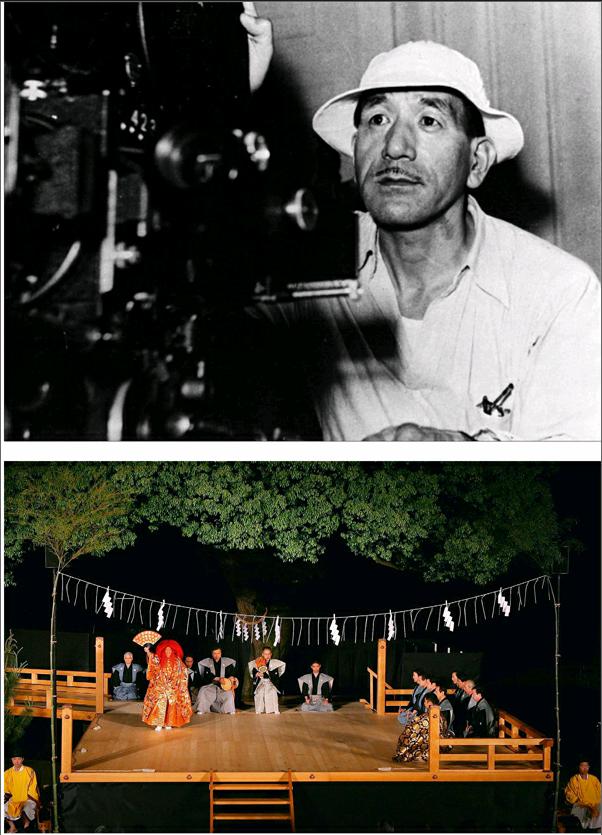

賞月的方式是日本美學原則里一個例子。日本人認為的美,不是一覽無遺,而是要隱秘。能樂藝術家、理論家世阿彌在論述能樂之美時說:“隱秘是花。”“花”是一種比喻,用它來說明能樂的表演效果和藝術魅力。

能樂的標志之一就是使用面具,它讓演員的個人表情隱去了,取而代之的是一種神秘、肅穆的氣氛。除了沒有表情,動作幅度也不能凸顯,而是經常處于緩慢靜止的狀態,基本沒有劇烈的動作。因為世阿彌認為,能樂表演的秘訣是“動十分心,動七分身”,用心去控制內在情緒,動作要優雅含蓄。而觀眾欣賞能樂的要點也不是看演員的寫實表演,而通過這種無背景、無道具、無表情的演出,通過緩慢得幾乎靜止的動作、隱約唱詞去間接地感受無限大的空間和感動至深的喜怒哀樂。能樂是日本美學上的一個里程碑,美學家能勢朝次評價這種從寫實到寫意的表現是“充分說明當時的藝術風尚是多么高級”。

這種間接的、委曲婉轉貫穿日本的藝術史,幾百年后的設計大師黑川雅之依舊同意這個美學原則,他在《日本的八個審美意識》里解釋為,不表現全部,通過部分的隱秘來驅動對方的創想力。而且因為被隱去了,所以看的人才會參與到表現方的共創之中。

這也是美術、造型、設計領域的一項基本原則。日本的庭院里用石燈籠作為點景小品,這種有類似屋檐一樣的超級大燭臺最早是神社、寺院里的獻燈,后來據說是千利休發現石燈籠的燈火有“侘”的風情,就把它引入茶庭,隱約照亮踏腳石的小路。它雖然用于凸顯提襯整個庭院,卻不能放在顯眼的地方,那樣反倒破壞庭院的和諧。有經驗的園藝師會把石燈籠放在視線彎折的地方,或者用樹來遮擋。這樣適當遮擋燈光的處理,讓石燈籠的火光忽隱忽現,有幽林深處小小草庵的意境。

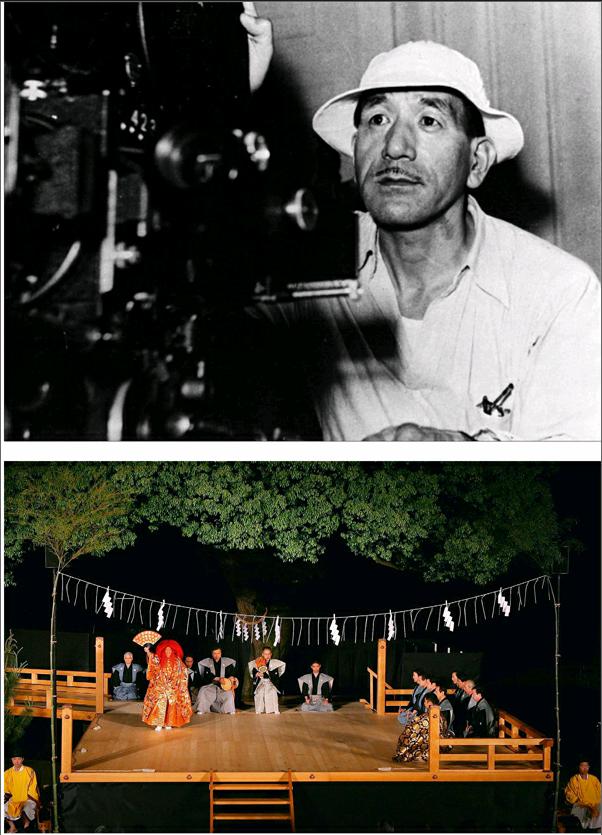

繼承這個美學傳統的還有小津安二郎,唐納德·里奇在《小津》中曾經評價這位大師的電影作品“最抑制、最限制和最受限定”。《小津安二郎的藝術》寫到過濱村義康的描述,《麥秋》中杉村春子得知原節子將會嫁給她兒子而激動不已,第一次拍攝時“杉村小姐又是哭又是笑,表演實在太出色了”。但小津認為這種表演太顯眼了,不能用。

小津安二郎在美學上現在被看作日本電影的一座高峰,我們從電影里看不到激烈的動作、戲劇化的表演、激情澎湃的對白或者是任何一種濃烈的元素。演員們總是慢慢地穿衣、吃飯、打招呼,淡淡地笑、微微地哭,委婉含蓄、彬彬有禮,像滴水穿石一樣,用寧靜雋永的瑣碎日常給人的內心以震動。

“隱秘是花”的美是一種曖昧。黑川雅之寫道:“晚霞的美,是那種由連續陰影所形成的,難以辨清細節的朦朧之美。”雖然搞不清楚到底是怎么個狀況,卻又被某種感動抱擁著,我覺得這種感覺與世阿彌的“隱秘是花”是相似的。大凡莫名的,往往就是一種絕美無比的感覺。

幽玄

“秘”沒有嚴謹的內涵和外延,因為它不是一種美學概念,而是一種美的感受。它在日本沒有受到西方哲學和藝術理論的影響之前就產生了,古典日本稱這種感受為幽玄。

“幽玄”來源于中國。在古代佛典里是佛法深奧、難以窮測,以及為妙不可言喻的意思,在道教里是“玄虛”的意味。日本的“幽玄”不但應用于佛教,還擴展到了文藝理論領域。北京師范大學教授、翻譯家王向遠在文章中分析,因為和歌、連歌由古代歌謠發展而來,能樂從不登大雅之堂的“猿樂”發展而來,為了讓它們成為一種真正的藝術,必須要變得文雅、有深度。

指導日本中世時代精神生活的是佛教,無論藝術的創作者還是鑒賞者都要從佛教思想中去尋找理論支持。這種總結提煉的詞語,他們選擇了“幽玄”這個漢語。因為日本人不擅長抽象思考,王向遠在《入“幽玄”之境》中分析,表現在語言上,就是日語固有詞匯中的形容詞、情態詞、動詞、嘆詞高度發達,而抽象詞嚴重匱乏,帶有抽象色彩的詞,絕大部分都是漢語詞。

這個尋找美的過程,日本著名學者能勢朝次在《幽玄論》中總結,在愛用“幽玄”這個詞的時代,當時的社會思潮幾乎在所有方面,都強烈地憧憬著那些高遠的、無限的、有深意的事物。無論和歌理論家、連歌理論家還是能樂理論家,在闡述各自藝術之美時,也給“幽玄”累積了特征。

美學家大西克禮總結了七項,第一是審美對象是如何被掩藏、被遮蔽,使其不顯露、不明顯,某種程度地收斂于內部,這些是構成“幽玄”最重要的因素。它的意境是“月被薄霧所隱”、“山上紅葉籠罩于霧中”。由第一個場景,產生了“幽玄”的第二個特征,微暗而朦朧。它不是“晴空萬里最美”,而是“霧霞繞春花”的優柔、委婉,是“于事心幽然”,對事物不要追究得一清二白。與微暗相關聯的意境是寂寥,“蘆葦茅屋中,晚秋聽陣雨,倍感寂寥”。第四個特征是,深遠感。它不僅是時間和空間上的距離,還有精神上的深刻、難解。第五個特征是充實相,就是前面所說的因素最終的合成。它把“幽玄”變成了一個筐,只要與“幽玄”的其他意義不矛盾,都可以納入到這個審美范疇。第六個特征是具有超自然性。第七個特征是要有不可言說、飄忽不定的情趣。

要想形象地感知“幽玄”是什么,可以讀描寫平安時代貴族生活的《源氏物語》。加藤周一對它的評價是,在男女關系上、女人心靈的波動及其微妙的陰翳,寫得真是出神入化。作品里那些含蓄朦朧、百轉千回的心理活動就是“幽玄”的意境。它也可以讀出“幽玄”在生活中的形態,已故常陸宮的長女,因為“深居后宮,心眼兒和長相都不清楚,有事兒就隔著圍屏談話”的神秘感吸引了源氏公子。源氏公子與她隔著圍屏調情,姑娘甚至讓侍女代替答話,兩人于是成了情人。

吉田兼好的《徒然草》延續了平安時代的審美趣味。這部被周作人稱贊的散文作品里,依舊可見“幽玄”的意境:“發皎潔之光而令人一望千里的滿月,不如期盼了一夜,到天亮時才姍姍來遲的月有意味。此時的月,略帶青蒼之色,或在遠山之杉樹梢間隱現,或為天上之云雨遮斷,都極其有味。”

到了近現代,“幽玄”雖然在日本也并不常用,可它早已經滲入到文化肌理之中。小津安二郎的電影,就從視覺上傳達著一種微暗朦朧的幽玄之美。這種意境的形成除了標志性的固定拍攝和景深鏡頭的使用,還有他對拍彩色電影的謹慎琢磨。他在1946年的一次談話里說:“天然色電影給人以用錦繪的器皿吃炸蝦蓋飯的感覺。與我們有時想用彩釉的器皿品嘗茄子的清香一樣,喜愛原來的黑白電影。我以為這樣的情況會一直持續到天然色電影具有更佳完美的表現力的時候。”

小津第一次拍彩色電影,并沒有用大多數人用的伊斯曼彩色系統,而是用了愛克發彩色系統。根據當時人的回憶,伊斯曼系統很容易拍成美國式的華麗色彩,愛克法系統中的深褐色成為基調,是一種古樸、溫和的色彩,更加符合日本人的國民性。

在建筑這樣更為國際化的領域,日本設計師還是在用通用的建筑語言表現幽玄。安藤忠雄的風格經常是外觀簡潔,內部卻有復雜的建筑空間。他自己的解釋是,東方空間的魅力在于它的神秘性,往往把重要的部分放在人們看不見的地方。這種含而不露的思維與幽玄是一脈相承的。他設計的京都府立陶板名畫庭,在只有200平方米的展廊中,通過不同標高的空間、瀑布和水池的穿插變化,創造了許多不同的空間序列,《最后的晚餐》、《睡蓮》等9幅陶板名畫,分別布置在不同朝向的清水混凝土壁體或水池中。參觀者在建筑師精心布置的路線中前行,這些作品就會以不同角度呈現出來,給人在回游庭院里的感覺。

留白

“秘”的意象還在于留白,這里的留白并不是界限清晰的空白,而是墨的暈染逐漸淡化到白色。黑川雅之用日本國寶——長谷川等伯的《松林圖》說明留白,幾簇松林,仔細看其中的任何一簇,它的外沿都是向周邊虛化著、延伸著,沒有清晰的界限。這種繪畫手法不會過度地描繪細節,更不會表現整體,而是聚焦于某一個局部,給人留下充分的想象空間,或者說是余韻。

日本人對余韻的喜愛可以從水墨畫的歷史中看出究竟來。日本本土的民族繪畫是以《源氏物語繪卷》為代表的大和繪,它有艷麗的色彩和清晰流暢的線條,可到了鐮倉時代的末期,日本開始大量進口中國水墨畫。有趣的是,日本人最喜歡的、進口最多的并不是中國美術史上赫赫有名的南宗院體畫代表馬遠或者夏珪,而是名不見經傳的牧谿。牧谿是南宋末年到元代初年的僧人,畫風拙稚自由,不遵循傳統畫法,所以在中國的評價并不高。“誠非雅玩,僅可僧房道舍,以助清幽耳。”

中國水墨畫在日本的流行與禪的興起有關。在室町、鐮倉時代,禪院是學問和藝術的寶地,禪僧是學者、藝術家,被貴族奉為教養的鼓吹者。禪不但是宗教生活,也影響著文化領域。日本禪僧在與中國的交往中,獲得了水墨畫。鈴木大拙在《禪與美術》里寫道,禪的繪畫和書法所表現的精神,給予日本人強烈的感銘,馬上被奉為楷模加以學習。這里似乎有一種男性的、不屈的東西,取代了前代女性的、“溫雅優美”的風格。

禪僧和武士把從中國進口的水墨畫掛在居所和書房,他們的審美趣味決定了進口的方向。牧谿的畫不以線條為主,而是以墨的濃淡和墨暈來顯出效果,給欣賞者留出用心去聯想的余地。這符合禪宗“無”的意境,也契合了幽玄的審美趣味,給人以神秘感。日本畫家東山魁夷評價牧谿,有濃重的氛圍,又非常逼真,而他卻將這些包含在內里,形成風趣而柔和的表現,是很有趣,很有詩韻的。因而,他的畫最符合日本人的愛好,最符合日本人纖細的感覺。日本美學家數江教一說牧谿的作品之所以受到日本人的喜愛,因為它們在柔和的線條中藏著敏銳的禪機,在濃淡的和諧墨色中包含著多樣的變化,能使觀賞者無限擴展他們的思緒。

長谷川等伯是南宋水墨畫的模仿者,但他的作品是有意識地表現出日本人的審美趣味。《松林圖》的重點不是樹,而是樹與樹之間因為墨暈而讓人聯想到的霧氣。設計師原研哉在分析這幅畫時寫道,日本人高度尊重繪畫藝術中這種對空的空間似是而非的表現,這一點幫他們發展出來的想象力遠遠超過了自然描繪性的細節。一處沒有畫過的空間并不應被視為一處無信息區域,日本美學的基礎就在那空的空間之中,大量的意義就構建在那上面。

留白的魅力,被原研哉用在了無印良品的廣告理念上。原研哉的解釋是,廣告并不呈現一個明確的畫面,但是從效果上,向觀眾提供一個空的容器。傳播并非將信息從一個實體或個人分派給另一個,而是啟動信息的互相交換。當受眾得到的不是一條信息,而是一具空的容器時,傳播因為受眾自己提供的意義而發生變化。

具體說來,喜歡無印良品的理由各不相同,廣告不去表現這些原因中任何一個,而是創造一個很大的容器,把它們都裝進去。追隨這個理念,無印良品的廣告都是簡潔的風格,產品被放在畫面中央,標識會在某處出現。

2003年,廣告的主題是地平線。一條完美的地平線把畫面分成上下兩段,“無印良品”的標識就放在地平線上。2005年的主題是簡單,想發掘在簡單中尋找美的日本美學之源。原研哉所謂的容器是足利義政的書房同仁齋、別墅銀閣寺,京都的茶室,無印良品的飯碗放在中間,標志被放在左或右的角落。“這些照片混雜著國寶和飯碗,但卻非什么廣告的把戲。它們顯示了具有相同美學的不同時代的兩種創造間的聯系。”

陰翳

秘是陰翳的禮贊。日本傳統民居沒有墻,四周圍著明障子。陽光直射在明障子上時,糊的紙熠熠生輝,屋外的風景和屋內人都像剪影一樣映在上面,而遠處的幽暗就形成了陰翳。這種光與影的日常形成了獨特的審美文化。

陰翳之美是羊羹那冰清玉潔的表層,仿佛要將陽光吸至內部深處一般。“即使羊羹具備如此色澤,若將它置于茶點用的漆器器皿之上,表層的朦朧之黑便沉入難以辨識的漆黑,愈發引人冥想。當人們將那冰涼滑溜的羊羹含在口中時,會感到室內的黑暗宛如化作一粒甜美的方糖,融入舌尖。”

這段描述吃甜品的文字,出自谷崎潤一郎的《陰翳禮贊》。對有些人來說,這個作家和這本書顯得過于陳舊,可這段文字,打動了日本國寶級的攝影師杉本博司、設計師原研哉、深澤直人、作家原田宗典。他們的工作都是用現代手段展示日本審美趣味,而《陰翳禮贊》是一本詳細描述何為日本之美的概念書。

谷崎潤一郎用了燈、廁所、紙、餐具、建筑、室內空間、顏色、服飾甚至人的膚色去比較西方現代化生活的“明”,和日本傳統生活的“暗”,贊頌“暗”中的陰翳之美。

上圖:小津安二郎是日本電影的高峰,他的電影表演克制、顏色幽深寂靜,處處體現日本審美意識下圖:能樂通過無道具、無背景、動作緩慢造成一種神秘肅穆的氛圍,是日本美學的里程碑

西方現代的光是簡單直白的光,日本的陰翳之光是陰暗和留白的境界。“我們居室美的要素,無非在于間接的微弱光線。這溫和靜寂而短暫的陽光,悄然灑落室內,沁入墻壁間,仿佛特意為居室涂抹了一道顏色柔和的沙壁。”

而只有在陰翳之光的暗中,才能顯現出在現代生活里看來,花哨庸俗缺少雅味的漆器、泥金之美。“在燭光搖曳的光影里凝視菜肴與食器時,即會發現這些漆物仿佛具有沼澤那樣清澈深濃的光澤,帶有前所未見的魅力。”同樣的道理,觀賞泥金畫不是在現代白光下,而要在幽暗處。“其豪華絢麗的模樣,大半隱于暗之中,令人感到不能言喻的余情韻味。”

陰翳之美不是谷崎潤一郎的個人發明,川端康成在《歲月》里也有類似的描繪。松子跟在父親后面走進茶室,在暗淡的壁龕里,伊賀花瓶的色澤,好似微光瑩然一點,一眼就把她給吸引住了。宛如一枚神秘的夜光貝,在海底熠熠生輝。經水打濕后,格外艷麗妖嬈。伊賀瓷的釉面青里透黃,給周圍那片微明薄暗一襯托,愈益顯出藍盈盈的光澤。

日本人發現了陰翳之美,又為了增添美而利用陰翳。谷崎潤一郎最為欣賞壁龕的設計:“只是以清爽的木料和潔凈的墻壁隔出一片‘凹字形的空間,使射進來的光線在這塊空間隨處形成朦朧的影窩兒。不僅如此,我們眺望壁龕橫木后頭、插花周圍、百寶架下面等角落充滿了黑暗……那里的空氣沉靜如水,永恒不滅的閑寂占領著那些黑暗。”

町家建筑里的坪庭,也是光與影。町家建筑是外形細長的木質房屋,走進去卻豁然開朗,內置一個數平方米大的坪庭為房子通風透光。坪庭要布置出美感,關鍵就是樹木、青苔、石頭小徑和凈手缽彼此互相不遮擋,留下空隙,陽光照射時,才能形成豐富多彩的景象,高低不同的樹木相互重疊形成陰影,凈手缽的水面倒映著陽光。不必出門,就可以在這一方小天地里感受到光與影的交錯,四季的更迭。

以現代設計手段來體現光影交錯、時間更迭的是小筱邸。設計師安藤忠雄在墻面與屋頂的交接處開了一個口,光影通過開口流入室內。最美的時刻發生在每天下午,當西南方的太陽透過縫隙射入客廳時,陽光灑落在陰暗的墻上,再移動到地板最后消失。陽光的軌跡取代了鐘表的嘀嗒聲,安靜地記錄下時間流逝。

“光之教堂”是安藤忠雄另一個追尋光與影的經典設計。他曾經說過,在到處布滿著均質光線的今天,我仍然追求光明與黑暗之間的相互滲透的關系。在黑暗中光閃現出寶石般的美麗,人們似乎可以把它握在手中,光挖空黑暗并穿透我們的軀體,將生命帶入“場所”。

“光之教堂”是用厚實的混凝土墻體圍合出一個封閉的方盒子,在與入口相對的墻上劃開一道十字形的開口,光線從這個縫隙涌入室內,破開了方盒子里的黑暗。光線在黑暗的襯托下更加明亮,具有一種崇高和神圣的感覺。陰翳之美并沒有結束,混凝土的墻壁、天花板和木質地板在這樣的光線里,自然的肌理和細節也清晰地展現出來。

攝影師杉本博司拍攝的《蠟燭的一生》,也是光與影的結合。“我每晚獨自一人在無垠的黑暗中看著點燃的蠟燭。……有時,火焰會變得無比黯淡,燃燒的燭芯前端會有蠟油一滴滴落下,而這瞬間,眼前又突然一陣光芒燦爛。”他對《陰翳禮贊》十分有共鳴,拍攝海景時,一定會帶上一盒羊羹。“切開紫色的羊羹,紅豆的切口浮出表面,宛如寒空中月光照耀下錯開的滿天白梅。這種眼睛難以區分的,黑暗中的另一層黑暗,成為我拍攝‘夜之海的標準。”

京都龍安寺枯山水庭園。留白的魅力在于給人想象空間,日本美學的基礎就在這空的空間里

(參考資料:黑川雅之《日本人的八個審美意識》《依存與自立》;加藤周一《水墨——天地的心象》《掌中的宇宙》《日本的美學》《日本文化中的時間與空間》;鈴木大拙《禪與日本文化》;李歐納科仁《wani-sabi》《重返wabi-sabi》;田中一光《設計的覺醒》;原研哉《設計中的設計》《白》;安藤忠雄《尋找光與影的原點》;王向遠《入“幽玄”之境,通往日本文化、文學堂奧的必由之門》;能勢朝次《日本幽玄》;唐月梅《物哀與幽玄,日本的美意識》;李栗《小津安二郎電影中的日本傳統審美》;田中真澄《小津安二郎周游》;張榮華《安藤忠雄建筑創作的東方文化意蘊表達》。

感謝奚牧涼、劉暢、李捷對本文的幫助)