米原有二,在京都老巷追尋“匠人精神”

薩蘇

創立櫻花編輯部,記錄失落的傳統文化

櫻花編輯部,望文生義,似乎應該是某個研究植物的雜志社,但現實中它偏偏是個“不務正業”的機構。創建者米原有二等人關心的是日本正漸漸消失的傳統技藝,確切地說,是集中在京都的傳統技藝,托庇于這座古城余蔭之下的一座座經年老鋪、一位位絕技傳人,正在以驚人的速度消失。

一根木頭的故事

日本有一些獨特的技藝,曾經是極有影響的,而今天已經幾乎被人們遺忘,北山“磨木”便是其中之一。北山是京都的一個小山村,因為它周圍有著優美挺直的杉樹林,自古以來,村里會專門培養一群心地純凈而巧手的年輕姑娘,由她們從事水磨圓杉木的工作,這個技藝被稱作“磨木”,除京都外,全世界別的地方都找不到。

在江戶時代(即德川幕府統治日本的年代,1603年至1867年)作家的筆下,“磨木”是一個浪漫的職業。“(磨木女)上身穿著窄袖和服,下身穿著裙褲,手上戴著只遮住手背的手套,扎一條好看的粉紅色細腰帶。她們把頭巾扎得非常低,看起來酷似日本的玩偶。這些磨木女整日用紅砂子和清澈的泉水,不停地打磨剝掉皮的圓杉木——那是由工匠根據客戶需要專門上山選擇和采伐的。”磨木女們把杉木打磨得細細的、白白的,被稱作“北山圓木”。

在古代日本,“北山圓木”有著神圣的使命。匠師們會把這些杉木卷上紙包裝起來,一根一根運送到東京、九州甚至更遠的地方,用于修建神宮等意義重大的建筑,它們不僅美觀,而且被認為在打磨過程中被注入了各種美好的情感。

不過,今天修建各種建筑,已經用不到“北山圓木”了,機械的方式打磨杉木遠比女工們的工作效率高,質量也不差。于是,“磨木”在二戰后便漸漸成為歷史了,只能在典籍和民俗表演中還偶然一窺其行藏。

類似的職業還有很多,這些職業幾乎都帶著日本傳統中細膩、精致的色彩,卻又和現代社會多少有些格格不入。

這種不知不覺中的失去引發了學者的痛切,京都造型藝術大學為此發起了一個名為“傳統工藝調查”的項目,希望記錄下這些即將消亡的技藝。米原有二便是在參加這一項目的過程中,決心梳理和講述這些技藝以及京都匠人的故事。

2005年,米原有二與好友藤田明、井上朋一等組建了櫻花編輯部。10多年來,他們出版了多部關于日本,特別是京都獨特技藝與文化的圖書,其中一些已成為人們了解京都乃至日本古典文化的必讀之物,比如《京都老鋪》《京都匠人》等。

壯絕的人間劇目

櫻花編輯部的作品中有著濃郁的歷史韻味,以至于人們常常以為米原等人是一批老藝術家。實際上,米原有二1977年出生于京都,跟“老”字還不算沾邊。他畢業于京都精華大學,畢業后曾經從事廣告業,又當了一段時間記者,并在京都造型藝術大學擔任客座教授,也正是在這里,他開始參與“傳統工藝調查”。

日本傳統技藝中的截金,即用金箔,為佛像、佛畫、木器等施以紋樣。

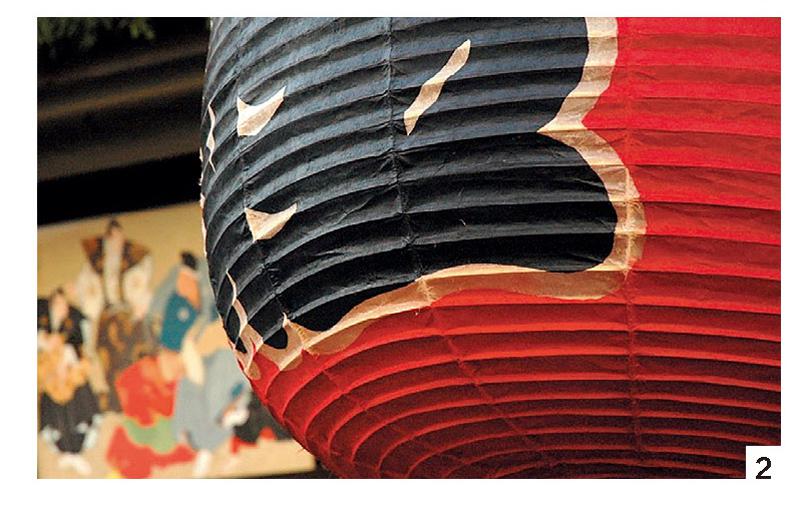

小島豐—制作京提燈。

米原說,他之所以迷戀上這些老鋪和工藝,是由于看到了其中浸透著的日本最值得驕傲的精神財富——“匠人精神”,對于產品精雕細琢,不為利益,只追求產品在雙手中升華的過程,他們對細節有很高要求,追求完美與極致。這是對極限的沖擊,也是與工業化生產相異的理念。

京都,或許是日本最具有“匠人精神”的地方。京都曾是日本的中心,各地能工巧匠集中于此為宮廷服務。天皇要用一張弓,要有制作弓弦、弓背、箭壺、箭矢等諸多工匠,這奠定了京都的匠人數量豐富、種類更加豐富,且做事不計成本的特點。幕府時代,天皇成為政治上的傀儡,幕府將軍住在江戶(今東京)。但長時間以來宮廷文化的升華,卻使京都的文化藝術變得更加繁盛。幕府將軍屬于武家,在文化方面難免自慚形穢,東京的藝術大多是嫁給將軍的貴族女子從京都帶來的。而由于遠離權力,京都的王公貴族只能把精力放在文化上,匠人在這個時期也越發重要了。

小島豐—制作京提燈。

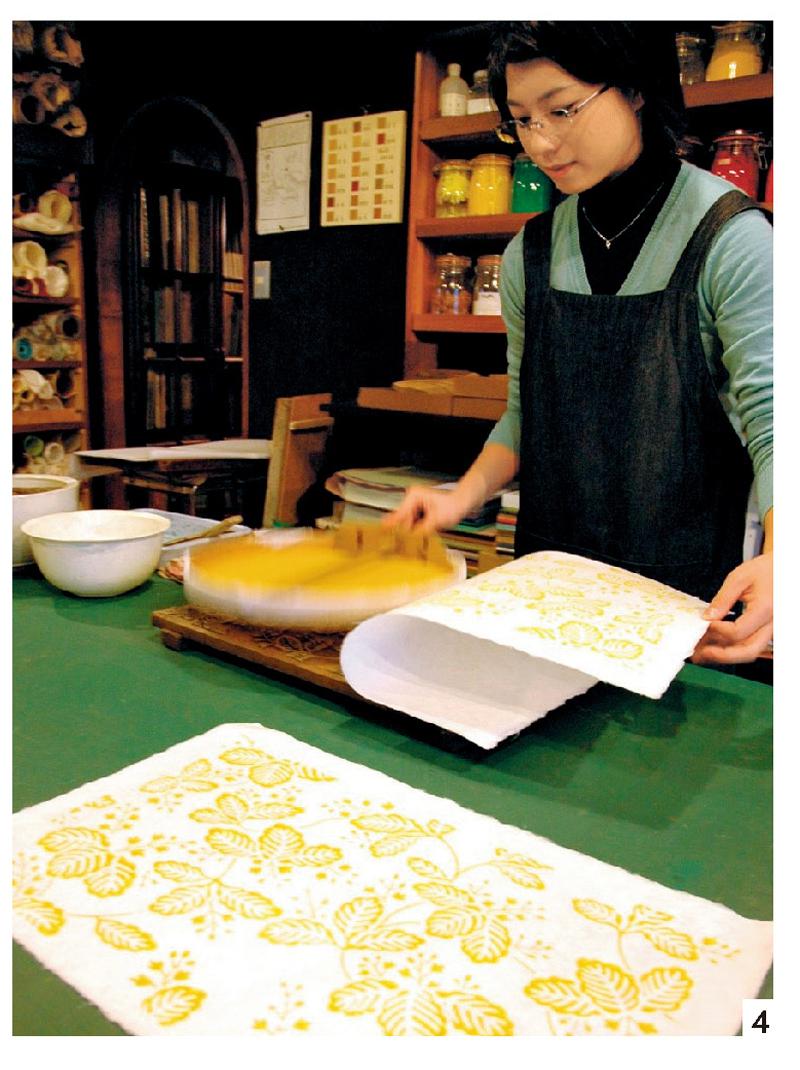

谷野修子制作京唐紙,將紙傾斜,便能看到光在其上躍動閃爍。???

米原最初看到的,和我們普通人理解的“匠人精神”并無二致。不過在調查中,他有了新的收獲:那些苦苦堅守著自己技藝的人們,不僅有手藝,也有著深刻的情懷。

“我們窮得連飯都快吃不上了,除了這份手藝,我們什么也沒有了。”當一名花盆景藝人這樣向他感嘆時,米原感覺遇到了一名“殉道者”。手藝人為自己身懷的技藝而感到驕傲,即便已經用不上,他們也寧可為之殉難。這種略帶傷感的執著,著實令人感動,米原等人建立櫻花編輯部,便是為了講述這些“殉道者”的故事。

米原有二

他們采訪了一個個老鋪,包括制作“能劇 ”所需面具的、制作煙斗的、制作日式紙傘的——有的也許在下一年春天就不會出現了。僅僅《京都老鋪》里,便有36家鋪面登場,它們或是歷史悠久,或是如今全日本某個大品牌的“祖山”。

米原等人也采訪了一個個最后的匠人,包括為老樂器配弦的、染彩紙的、制作“西陣織”織錦的,匠人們面對著家族的最終命運,“演出著壯絕的人間劇目”。所謂“壯絕的人間劇目”,米原自己解釋,便是“無動于不幸的命運,默默地延續著‘傳統”。

每一種技藝都是流暢的樂章

在采訪和書寫這段傳奇的歷程中,米原等人也體現出了典型的“匠人精神”。《檜之刨》一書中,他們用了大約100頁的篇幅描述加工檜木時刨子的用法,而且每一頁都有插圖。如果真想學這門手藝,只需要沿著頁碼循序漸進即可,比一般的實用手冊之類給力太多了。這種認真負責的態度,與“匠人精神”是息息相通的吧。

也許在米原等人看來,每一種技藝都是流暢的樂章,或者如同海邊拾到的美麗貝殼。所以,他的描述并不讓人感到技藝將消亡的痛苦,而是用一幅幅圖片和解說,讓人們跟隨他走進京都工匠們的世界,體會在追求完美的過程中會有怎樣的挑戰。

這無疑是有價值的,“匠人精神”代表的執著、堅定和負責,對于今天的人們來說,也是寶貴的精神財富。櫻花編輯部對于匠人的記錄,與其說是為了收集記憶,不如說是潛移默化地推動著人們去繼承對“匠人精神”的追求。