皮都英杰競風流

文/鄭曉

?

皮都英杰競風流

文/鄭曉

辛集市地處冀中平原南部,河北省省會石家莊之東65千米處,距首都北京250千米。石德鐵路、307國道、石黃高速東西穿越,安新、天王公路南北貫通。境域面積960平方千米。

辛集市歷史悠久,遠在西漢高祖六年(前201年)置縣,北齊為安國縣地,隋開皇六年(586年)置安定縣,開皇十八年改鹿城縣。唐天寶十五年(756年)“安史之亂”中,始更名為束鹿縣,取“束縛安祿山”之意。之后經1230年,縣治雖有遷移,但縣名無變化。1986年,經國務院批準,撤銷束鹿縣,改設辛集市。2013年,辛集市成為河北省首批省直管縣(市)。

辛集市自古是多元文化交流匯集之地。漢代的“劉秀走國”、唐代的“安史之亂”,宋代的“金宋交兵”,明代的“靖難之役”等重大歷史事件,都在這里留下了滄桑足跡。明清以降,古鎮辛集交通便利,地理位置優越,逐漸成為我國著名皮毛集散地和重要商埠。據乾隆年間《束鹿縣志》記載,辛集鎮“綿亙五六里,貨廣人稠,坐賈行商,往來如織。雖居偏壤,不減通都。”因皮貨云集,繁盛過于縣城,以“河北一集”之稱享譽大江南北。改革開放以來,辛集皮革業得到空前發展,嶄新的國際皮革城成為辛集市的地標建筑,辛集被國家授予“中國皮革皮衣之都”榮譽稱號。

辛集人崇文重教,文化底蘊深厚,自西漢置縣至今兩千余年,文臣武將、志士仁人輩出。特別是近百年間,涌現出一批批出類拔萃的人才,在不同領域作出了重大貢獻。如政聲顯赫的領導人李錫銘、王金山、任青遠等;文學大家老向、公木、方紀等;科技界精英曹天欽、趙進義等;著名戲劇表演藝術家丁果仙、刁光覃、陳書舫等;著名教育家劉澤如、趙今聲等;著名書畫家趙望云、任率英等;軍事將領邊章五、梁毅、李鏡如、趙光遠等。

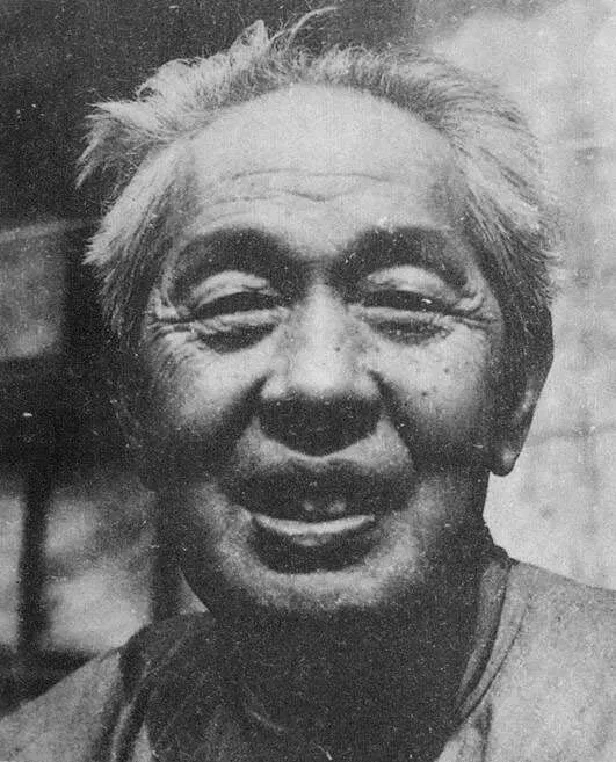

朝鮮停戰談判中方首席代表——軍事家、外交家邊章五

邊章五

邊章五(1900—1954),辛集市文朗口村人。1922年保定陸軍軍官學校第九期步兵科畢業,任西北軍馮玉祥部團長、旅參謀長。1930年蔣、閻、馮軍閥混戰,馮玉祥戰敗下野,邊章五所在部隊被蔣介石編入二十六路軍。

1931年春,蔣介石調二十六路軍南下江西參加對紅軍的第三次“圍剿”,結果傷亡慘重,龜縮在被紅色區域包圍的寧都縣城。在我地下黨組織幫助下,邊章五參加到以二十六路軍參謀長共產黨員趙博生、旅長董振堂為首的秘密起義領導核心,于12月14日舉行了震驚全國的寧都起義。他們帶領17,000多名指戰員參加了中國工農紅軍。

起義后,邊章五任紅一方面軍第5軍團14軍40師師長。1932年1月加入了中國共產黨。為擴大和保衛蘇區,他率部相繼參加了贛州戰役、漳州戰役、水口戰役等一系列浴血奮戰。1937年七七事變后,國共合作聯合抗日。邊章五隨同周恩來、葉劍英到武漢,任中共長江局軍事組第一組組長,從事統一戰線工作。當時,為了方便與國民黨軍打交道,共產黨方面按照國共級別對等原則佩掛軍銜,周恩來、葉劍英佩中將軍銜,邊章五佩少將軍銜。1938年11月間,蔣介石決定仿效共產黨的辦法,在南岳衡山舉辦游擊干部訓練班,要求共產黨派干部教游擊戰。葉劍英任訓練班的副主任,邊章五等6人擔任南岳游擊干部訓練班軍事教官。這個訓練班1939年春天開始,學員多是國民黨各戰區派來的軍官。邊章五向學員生動形象地闡述了我黨所提出的游擊戰術,宣傳了我黨的抗日主張。訓練班結束后,邊章五于1940年隨同葉劍英和周恩來到重慶八路軍辦事處,在中共南方局任軍事組組長。為了消除國人對日本要學習希特勒進行閃擊戰的顧慮,邊章五寫了一篇《論閃擊戰》的文章,以雄辯的論據,一掃亡國論的悲觀情緒,堅定了抗戰必勝的信心。

抗戰勝利后,1945年11月,邊章五先后任晉冀魯豫國防工業部副部長,旅大公安總局代局長兼警察學校校長,中共旅大地委社會部部長、東北軍區暨東北野戰軍遼南軍區副司令員、遼東軍區司令員、遼寧軍區司令員、東北軍區副參謀長等職。1948年7月,任遼寧軍區司令員,指揮該軍區所屬部隊,參加了遼沈戰役,配合主力兵團作戰,直到解放了東北全境。

1949年中華人民共和國成立后,邊章五任新中國第一任駐蘇聯大使館中將武官。朝鮮戰爭爆發后,1951年3月,從蘇聯緊急調回國內,任解放軍第23兵團副司令員。8月20日,任中國人民志愿軍23兵團副司令員兼參謀長,率先頭部隊入朝作戰,擔任修建泰川、院里、南市3個機場及后勤警戒任務。

1951年10月23日,邊章五以中將的身份被志愿軍總部任命為朝鮮停戰談判首席代表,接替鄧華,與敵人繼續展開談判。在談判桌上,美帝國主義的代表氣勢洶洶,打著“聯合國”的招牌,妄圖憑借軍事力量為他們撐腰,向我們剛建立不久的新中國施加壓力。邊章五堅決貫徹黨中央和談判代表團關于停戰談判的原則和立場,把前方的軍事斗爭和后方的談判斗爭巧妙地結合起來,面對強敵,不卑不亢,據理直陳,寸步不讓,嚴厲斥責了美帝國主義的侵略行徑。他常說:“敵人在戰場上得不到的東西,也別想在談判桌上得到。”

在一年半談判期間,由于工作量特別大,工作持續的時間也特別長,邊章五的病情越來越嚴重,周總理令他立即回京,被強行送進醫院,進行治療。1954 年2月9日在北京與世長辭,終年54歲。

“長安畫派”創始人——著名國畫家趙望云

趙望云

趙望云(1906-1977),辛集市周家莊人。中國著名國畫家,“長安畫派”的創始人,被譽為中國畫壇的闖將。

趙望云自幼聰穎,勤奮好學,尤喜畫畫。1922年,先后考入北京私立京華美專、國立北平藝專學習。1927年,他組織李苦禪、侯子步、張伯武等幾個畫友成立“吼虹藝術社”,從事國畫改革活動,并主編《吼虹藝月刊》,被評論為“蒼頭特起”之藝術前鋒。1932年底,趙望云被《大公報》聘為旅行記者,在《大公報》為他開辟的“農村寫生”專欄連載。1933年,《大公報》根據讀者呼聲,匯輯出版了由馮玉祥題詩的《趙望云農村寫生集》,社會上爭相搶購,一售而空。

1935年,趙望云與馮玉祥聯手繪制了一套《泰山社會寫生石刻》。趙望云的畫配上馮玉祥的詩,以《上山的挑夫》《擔水的老人》《抬轎的山民》和《山路的洋車》,揭露社會的貧富對立,喚起人們的悟覺。

1937年末,趙望云應第六戰區司令馮玉祥之邀,去武漢創辦了《抗戰畫刊》。所發作品,多為宣傳抗日救國,揭露日寇侵略,傳達人民心聲的漫畫和宣傳畫。趙望云被選為“中華全國美術界抗敵協會”常務理事和“中蘇文化協會”理事。

1941年《抗戰畫刊》停刊,趙望云赴川西寫生,然后在成都舉辦畫展。并結識了古典派畫家張大千,兩人興致勃勃地談藝術,談人生,談國事。1942年8月,趙望云攜妻子遷居西安后,赴河西走廊祁連山寫生,于1943年1月23日在重慶黃家埡口中蘇文化協會舉辦了西北旅行寫生作品展覽,轟動了整個山城。日理萬機周恩來饒有興致地趕來觀看,并購《相馬圖》以示支持。郭沫若慧眼識才,揮毫寫詩相贈:“畫法無中西/法由心所造/慧者師自然/著手自成妙/國畫嘆陵夷/兒戲殊可笑/江山萬木新/人物恒釋道/獨我望云子/別開生面貌/我手寫我心/時代維妙肖/從茲畫史中/長留束鹿趙。”他和從延安來的著名的畫家石魯,把散居西安的何海霞、賀志伊等一些優秀畫家集中起來,組建“平民畫會”,創作出一批既有傳統又有新意的新國畫,初步形成了以“泥土味、高品位”為特色的藝術流派。

1950年后,趙望云歷任西北軍政委員會文教委員會文物處長、西北行政委員會文化局副局長、中國美協常務理事,西安美協主席、陜西省文化局副局長、美協主席等職務。1961年10月,趙望云、石魯、何海霞、方濟眾、李梓盛等一批西安優秀畫家的作品展出在中國美術館,其中有趙望云作品30余幅。展出立刻引起強烈反響。以表現黃土高原地域風情作為審美主體的“長安畫派”脫穎而出,德高望重的趙望云被尊崇為“長安畫派”領袖。

1977年3月22日,重病中的趙望云,緊握手中的畫筆,留了他的絕筆之作。3月29日,趙望云在西安去世。

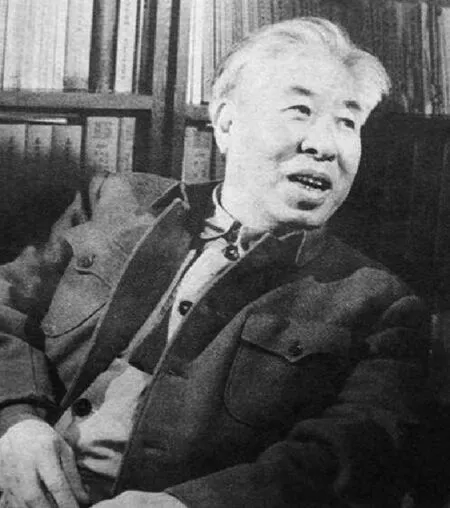

《中國人民解放軍軍歌》作者——詩人、學者、教育家公木

公木

公木(1910-1998),原名張永年、張松甫,現名張松如,筆名公木、木農、龔棘木、章濤、席外恩、四名、魂玉等。辛集市北孟家莊村人。著名詩人、學者、教育家,《中國人民解放軍軍歌》詞作者。

公木1922年后先后入深澤縣河疃高小、直隸省立正定第七中學、北平輔仁大學、北平師范大學。受“五四”新文化運動新思潮的影響,中學時開始寫作詩歌,其中《臉兒紅》被《大公報》發表。在大學,成為黎錦熙、吳承仕等人的得意弟子,奠定了堅實的學術基礎。

抗戰開始后,為尋求革命真理,公木輾轉來到西安。經林伯渠介紹,赴山西參加了晉綏軍區的抗日戰爭。緊張的前線戰斗生活,使公木從一個革命的知識分子,真正變成一個拿槍打仗的革命戰士。1938年創作了優秀敘事詩《岢嵐謠》,成功塑造了一位與日本侵略者進行頑強斗爭,并與敵人同歸于盡的農民英雄形象。從這首詩開始,他正式使用“公木”這一筆名。

1938年8月,公木赴延安,入中國人民抗日軍政大學學習4個月,并光榮加入中國共產黨。結業后,被分配在抗大工作。他看到冼星海和光未然創作的《黃河大合唱》廣受歡迎,和作曲家鄭律成商量,要寫一部歌唱八路軍的大合唱。他用了一周的時間,一氣寫下《八路軍軍歌》《八路軍進行曲》等7支歌,加上原有的《子夜崗兵頌》,共8支歌,由鄭律成譜曲,定名為《八路軍大合唱》。公木因此獲得了“八路歌手”的贊譽。這些歌曲由八路軍戰士在戰火硝煙中一直唱到抗日戰爭勝利。隨后,人民解放軍又高唱著由《八路軍進行曲》改成的《中國人民解放軍進行曲》埋葬了蔣家王朝,迎來了新中國的誕生。1988年7 月25日,中央軍委主席鄧小平發布命令,正式將《中國人民解放軍進行曲》確定為《中國人民解放軍軍歌》。

1941年,公木被調到軍委政治部,主編《部隊文藝》。1942年5月2日,他參加了延安文藝座談會。他清楚地記得,在中共中央辦公廳門口,毛澤東等中央領導同志一一與前來參加會議的代表握手。當周揚介紹到他是《八路軍大合唱》歌詞的作者時,毛主席緊緊握著他的手說:“寫兵好,唱兵好,演兵好。”

1945年9月,公木奉命參加東北文藝工作團,到東北參加革命工作。他改寫了陜北民歌《移民歌》的第一段,并續寫了三段,由劉熾編曲,這就是后來膾炙人口的歌曲《東方紅》。在3年解放戰爭及建國初期,公木主要籌辦并從事學校教育工作。曾任東北大學教育長、教育學院院長及東北師范大學教授兼副教務長等職,為新中國培養了大批急需的人才。1951年下半年,在學校如何向正規化轉變問題上與校長發生分歧,受到錯誤批判,10月被調任鞍鋼教育處處長。不久,東北局經過幾次復查,撤銷了對公木的處分。公木心胸坦蕩豁達,他遵照毛澤東主席關于“出鋼鐵、出人才”的指示,全心投入到鞍鋼職工和干部的培訓工作,親自編寫教材,開辟教育網,為鞍鋼職工教育開創了局面,奠定了基礎。1953年8月寫的“鞍鋼培訓工作檢查總結報告”上報中央,受到毛主席的贊揚,連夜讓中央辦公廳打電話給公木,表示祝賀。公木詩興大發,連夜創作多篇詩歌。這件事成為公木終生難忘的回憶。

1954年10月,公木調任中國作家協會文學講習所副所長、所長,他親自寫講義、授課,指導創作,為培養文學青年,繁榮社會主義文學事業,作出巨大貢獻。這期間也是公木詩歌創作豐收時期,出版了《哈嘍,胡子!》等五本詩集,及詩歌評論集《談詩歌創作》。1958年他被錯劃為右派,下放吉林省圖書館工作,半勞動改造半工作,他以苦為樂,潛心鉆研了《老子》《莊子》等古籍,后來竟成了我國研究這個領域的權威。

1961年11月他被摘去右派帽子,被分配到吉林大學中文系任教授、代理系主任,他把當年活躍于戰場上的勁頭,完全移注于教書育人的新事業中。他熱情輔導學生辦墻報,搞創作,為那些相識、不相識的青年作者和文學青年看稿、改稿……1964年應邀為電影《英雄兒女》寫出了主題歌《英雄贊歌》。

1976年“四人幫”垮臺后,公木沉冤昭雪,恢復了黨籍,已到古稀之年。十一屆三中全會以后,先后任吉林大學中文系教授兼主任、副校長,吉林省社科院副院長,社科聯合會主席,吉林省文聯副主席、作協主席,全國毛澤東文藝思想研究會會長。社會活動雖然繁忙,他卻從未放松過創作、教學和科研工作。多年來,他不但給中文系學生授課,廣育英才,還出版了《老子校讀》《老子說解》《老莊論集》《先秦寓言概論》《中國詩歌史論》《中國歷代寓言選》(上下卷)、《毛澤東詩詞鑒賞》等專著和多篇學術論文。

公木先生心系家鄉,與家鄉保持密切聯系,并于1988年回家鄉探望。他把日本友人為他生日送上的50萬日元捐贈給家鄉,建立薪火獎學金。把幾萬冊珍貴藏書捐贈給辛集圖書館,現藏于“辛集公木紀念館”中。

曹天欽

曹天欽(1920~1995),祖籍辛集市大李莊村。英國劍橋大學生化系博士學位。中國科協原副主席、上海市人大常委會副主任。著名生物化學科學家,中國科學院學部委員(院士)。

曹天欽生于北京,1944年燕京大學化學系畢業,1946年10月,經李約瑟博士介紹獲得英國文化委員會獎學金,赴英留學,先在劍橋大學攻讀化學,1948年獲學士學位。后師從著名生化學家斐利,從事肌肉蛋白質的物理化學研究。留英6年是曹天欽獲得知識和成果的重要時期,由于他出色的研究成果,1951年被劍橋大學罔維爾基斯學院選為院士,這是該院歷史上第一個中國人獲此殊榮。

新中國成立后,曹天欽和未婚妻謝希德在李約瑟博士的協助下,以赴英結婚為理由,在1952年5月成功地由美抵英和曹天欽舉行了婚禮。3個月后,他們終于克服各種困難,從英國啟程于1952年10月1日到達上海。

夫妻雙院士——著名生物化學家曹天欽和物理學家謝希德

謝希德

曹天欽返國后,被聘為中國科學院生理生化研究所(上海)副研究員,他立即籌備實驗室,并開展了肌肉蛋白質、膠原蛋白質、神經系統蛋白質等研究。1956年5月,他和謝希德分別在中國科學院生理生化研究所、上海復旦大學同時加入中國共產黨。1960年曹天欽被任命為中國科學院生物化學研究所副所長,直至1984年。1979年至1988年,曹天欽被選為中國生物化學學會副理事長兼秘書長,他和當時的生物化學研究所所長王應睞一起,為生物化學研究所和中國生物化學事業的發展嘔心瀝血,不遺余力。

曹天欽主要從事肌肉結構蛋白和神經系統蛋白等生物化學研究,他對多種蛋白體系進行系統研究并獲突出成就。他是肌球蛋白輕鏈的發現者,對馬王堆漢墓古尸保存研究作出了貢獻。他主持建立了系統的蛋白結構分析技術——氨基酸組成、末端分析、肽段分離、順序分析工作提供了技術條件。他開展了植物病毒性病原的研究,是我國率先運用蛋白質化學的知識與技術研究植物病毒并獲得了多項重要發現,為進口小麥的檢疫提出了科學依據。他著有《原基球蛋白與副肌蛋白的顯微鏡研究》等學術論文近百篇。

曹天欽是我國人工合成胰島素的積極倡導者和主要領導者之一。1966年,我國科學家完成了結晶牛胰島素的合成的消息在國際發布,英國電視臺在黃金時間播出了中國成功合成人工結晶胰島素的消息,《紐約時報》也用大篇幅報道了這一消息,它被認為是繼“兩彈一星”之后我國的又一重大科研成果。

1980年曹天欽當選為中國科學院生物學部的學部委員,并先后任學部副主任、主任。20世紀80年代初被任命為中國科學院上海分院院長。1983年,他被瑞典皇家工程科學院選聘為國外院士,1984~1988年當選國際科學聯合會(ICSU)理事會理事、執行局委員。此外,他還擔任了中國科學技術協會副主席、上海市第八屆人民代表大會常委會副主任等職務。

曹天欽的夫人謝希德是我國著名的物理學家。在推動中國半導體的物理和表面科學方面也功績卓著,在國際物理學界享有很高聲譽。她曾先后出任復旦大學副校長、校長、全國政協常委等職,是新中國重點名校的第一位大學女校長。1988年當選上海政協主席,第三世界科學院院士。1991年被選為美國文理科學院外籍院士。

曹天欽和謝希德逝世后,按照遺愿,都將遺體捐獻給了祖國的醫學事業。

為了紀念和弘揚曹天欽、謝希德夫婦熱愛祖國,獻身科學、崇尚科學道德,畢生為社會主義、共產主義奮斗的精神,2004年7月9日,在上海市福壽園知博苑豎立了曹天欽、謝希德院士紀念銅像。

(作者單位:辛集市政協學宣文衛史委員會)