古代新鮮果蔬如何保鮮

付娟

?

古代新鮮果蔬如何保鮮

付娟

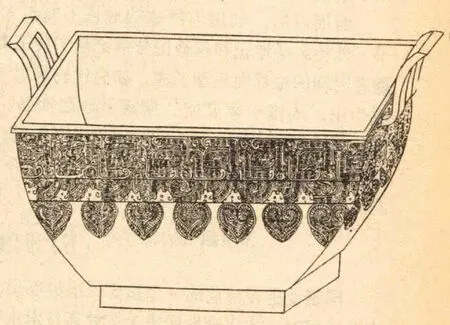

方形銅冰鑒(選自《西清古鑒》)

蔬菜水果是人們日常飲食的重要內容,但鮮活易腐,不易保存。我國先民很早就認識到蔬菜和水果保鮮的基本原理,即通過各種手段降低其呼吸作用,減少能量消耗,以延長保鮮期限,因而發明了多種多樣的保鮮技術。

在夏商西周時期,我國已創造了冷藏保鮮技術,開始用天然冰冷藏食物、酒醴及尸體。《夏小正》中就有“三月頒冰”的記載,即隨著天氣漸熱,將冰窖里的冰取出來分給大臣們使用。西周時,已經有“凌人”的官職設置,專門負責采冰、貯冰、藏冰、頒冰和管理冰窖等工作,采集天然冰成為每年冬天的農事活動之一。《詩經·豳風·七月》中有“二之日鑿冰沖沖,三之日納于凌陰”的詩句。“凌陰”是古代貯藏天然冰的場所,即冰窖,可用于冷藏肉類和果蔬等。我國考古發掘出最大的冰窖是位于陜西鳳翔秦都甕城宮殿中的凌陰遺址,貯量達到190平方米。窖內四周的回廊可以存放冰鑒。冰鑒又稱冰盤,是利用天然冰冷藏食物的容器。歷代皇室都修建有不少冰窖,尤其是清代,除了皇家冰窖外,民間還修建了一些小型冰窖,出現了以貯冰、售冰為業的專業戶,北京德勝門附近的冰窖口胡同就是以前專門從事貯冰和售冰的冰廠。

常溫環境下的保鮮技術主要有溝藏和窖藏法、液體保鮮法、留樹保鮮法、混藏保鮮法、器物貯藏法和蠟封保鮮法等。溝藏和窖藏法主要是利用深溝和地窖有利于土壤溫濕度穩定的特點進行蔬菜和水果的保鮮。距今7000多年前的河北武安磁山新石器時代的遺址中已經使用了這種保鮮方法。歷代農書對溝藏和窖藏法多有記載。魏晉南北朝時期賈思勰的《齊民要術》記載了溝藏蔬菜,窖藏生姜、梨和葡萄的保鮮方法。唐代韓鄂的《四時纂要》記載了窖藏蘿卜、蔓菁、韭菜和紫蘇的保鮮方法。元代《農桑輯要》記載了窖藏菠菜的保鮮方法。明代徐光啟的《農政全書》記載了深溝貯梨和地窖貯甘蔗的保鮮方法。明代史籍還有窖藏芋頭和大白菜的記載,清代道光皇帝曾作詩稱贊窖藏大白菜:“采摘逢秋末,充盤本窖藏。”

液體保鮮法是利用浸泡液改變蔬菜或水果的內部組織,使其不腐爛,從而達到長久保存的目的。我國古代有利用鹽礬水浸泡柿子、草木灰水浸泡柿子或干栗、鹽水浸泡板栗來保鮮的相關記載。

留樹保鮮法是在自然條件下,果實成熟后不摘,將其包裹于樹上,過冬再摘,也能達到一定的保鮮效果。

混藏保鮮法是利用一種植物對另一種植物呼吸作用的抑制效果,將不同的蔬菜水果相間收藏來達到保鮮的目的。梨與蘿卜、金橘與芝麻或綠豆、松樹落葉與金橘等混藏保鮮在《農政全書》中均有記載。

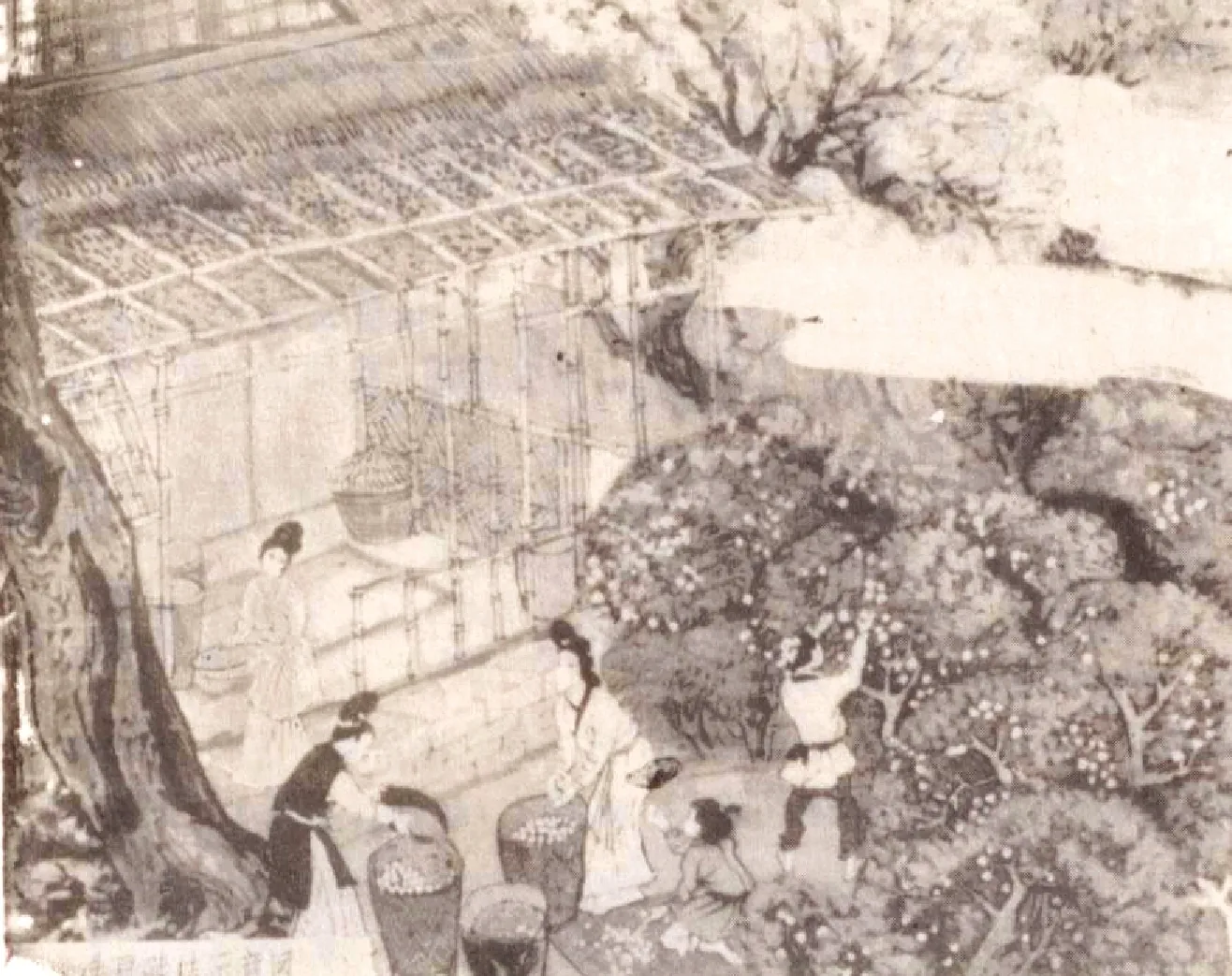

器物貯藏法是將蔬菜水果放入具有保鮮功能的缸、壇、瓷瓶、竹筒等器物中進行貯藏,如甕藏蘿卜、竹筒或錫瓶密封貯藏柑橘、竹筒密封貯藏荔枝和櫻桃等。這種方法的貯藏原理和近代的氣調貯藏基本一致,可說是古代我國貯藏技術的一大創造。楊貴妃愛吃荔枝的故事家喻戶曉。那么,荔枝生長在南方,保鮮難度特別大,又是如何運到遙遠的長安而不變質呢?古人用的就是器物密封保鮮法:用長了十年的毛竹,截成一米半左右,打通關節后,把荔枝帶葉片一起放進去,用紅泥巴封口。爾后一節節捆在馬背上,一個個驛站接運。如今有了便捷的現代交通工具,廣東、福建的荔枝幾個小時就可以運抵全國各地了。

蠟封保鮮法最早出現于隋代,當時將蠟涂在柑橘的蒂部來保鮮,《隋書》有“(隋)文帝好食柑。蜀中摘黃柑,以蠟封其蒂獻之,香味不散”的記載。宋代出現了蠟封其枝貯藏櫻桃和蠟封其蒂貯藏茄子的方法,清代還用蠟封其蒂保存荔枝,都是利用涂蠟來隔絕空氣,降低果實的呼吸作用,還可防止細菌浸染,減少水分流失。

此外,我國古代還發明了利用曬過的細沙的防潮性來貯藏板栗、陰涼通風室內堆藏蔬菜等多種保鮮方法,因地制宜、因時制宜,減緩果蔬的自然腐壞,以供應生活之需。

綠豆藏橘

竹貯荔枝