云南省全要素生產率與單位生產總值耗能近期研究

摘 要:以柯布道格拉斯生產函數對2006年到2012年間云南省的全要素生產率進行計算。并對云南省全要素生產率和云南省單位生產總值耗能做了想關性分析,兩者呈現線性負相關關系。得出結論:全要素生產率的提高以及淘汰落后產能、調整產業結構、轉變發展方式,可以降低單位生產總值耗能,有助于經濟保持長期有效的可持續增長。

關鍵詞:單位生產總值耗能;全要素增長率;柯布道格拉斯生產函數

單位生產總值耗能(Total Energy Consumption/GDP,)反映了能源的使用效率,通常定義為每萬元生產總值所消耗的能源,它的單位是:噸標準煤/萬元。全要素生產率(Total Factor Productivity,縮寫為TFP)則是指勞動要素和資本要素等開發利用的效率,全要素生產率的增長率一般被視為技術進步的指標。

技術進步看似會從某種程度上導致能源的利用效率提高,從而使單位生產總值耗能降低。但考慮到全要素生產率增長所來源的技術進步,是多層次、多方面的,且充滿不確定因素,國民經濟的產出和增長也是多部門、多層次的,同一部門間對生產技術的運用也是千差萬別,導致其生產耗能也不盡相同,所以上述猜想不一定匹配經濟運行的真實情況。

就云南省近年的經濟運行情況而言,單位生產總值能耗和全要素生產率這兩個指標是否存在相關關系呢?本文對云南省2006-2012年間的這兩個指標做相關性實證分析,并對結果進行描述。

一、變量及其數據的來源和處理

云南省當年單位生產總值耗能(ECpUG,意即Energy Consumption per Unit of GRP),定義為當年云南省能源消費總量比當年云南省地區生產總值,即TEC/GRP。其中TEC是云南省當年能源消費總量,它包含了煤、石油、天然氣以及一、二次電的成分,為了便于處理,將這些能源消費都折合成標準煤單位。這樣,另外,為計算全要素生產率(Total Factor Productivity),還需要用到勞動投入和資本投入的數據。本文勞動投入采取各年年末就業人員總量,資本投入采用云南省全社會固定資產投資總額。

以上數據來源于《云南統計年鑒2013》,所有涉及的產出均平減為2012年價格。

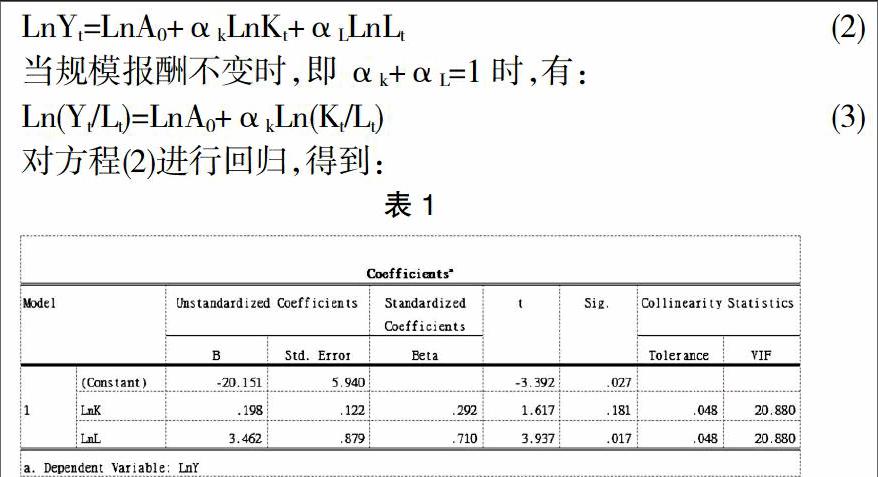

二、模型及輸出結果

相關性分析的結果顯示,云南省2006年至2012年間單位生產總值耗能與全要素生產率呈現負相關關系,但關系并不顯著。

2009年云南省的單位生產總值耗能與全要素生產率呈現同方向下降趨勢。兩者間的這種正相關特性并不是無跡可尋,工業化對于能耗的影響,可以從馮飛和揚建龍在《2006中國產業發展報告》找到一些線索。該書認為這是工業化進程中必然要經歷的階段,其他國家包括西方發達國家和亞洲新興工業國家在發展過程中都經歷了這樣一個階段,工業化的推進伴隨著單位生產總值耗能的上升,同時工業化所帶來的規模經濟還會導致全要素生產率的提升。因此,工業化是能源消費高速增長的原因,也造成了單位生產總值耗能與全要素生產率同方向上升。反之,去工業化,有時候就會導致單位生產總值耗能與全要素生產率的同方向下降。對照云南省的實際情況來看,2009年國家下達給云南的淘汰落后產能任務非常重,在全國落后產能淘汰任務中排名第五,有1708.01萬噸標準煤,涉及10個工業行業、165家企業、273座裝置(生產線),覆蓋了13個州(市)和昆明鋼鐵股份有限公司。具體任務分別為煉鐵200.3萬噸、煉鋼15萬噸、焦炭681萬噸、鐵合金5.22萬噸、電石1.25萬噸、銅冶煉7.44萬噸、鉛冶煉7萬噸、鋅冶煉0.8萬噸、水泥789萬噸、造紙1萬噸。其中,云南原材料企業成為淘汰落后產能的主力,煉鐵、焦炭、銅冶煉、鉛冶煉、水泥等5個行業任務量占全國比例較大。

三、結論和建議

實證研究結果顯示,云南省近年的單位生產總值耗能與全要素生產率存在負相關關系,全要素生產率的提高能有效地降低單位生產總值耗能。研究同時也顯示,短期內去工業化在單位生產總值耗能下降中扮演了一定角色。云南省在調整產業結構,淘汰落后產能期間,全要素生產率一度與單位生產總值耗能同步下降,隨著新型集約型產業產能逐步替代粗放型落后產能,單位生產總值耗能繼續下降,而全要素生產率又會再次上升。這是因為粗放型經濟增長方式主要依靠增加生產要素投入來擴大生產規模,實現經濟增長,集約型經濟增長方式則是主要依靠科技進步和提高勞動者的素質等來增加產品的數量和提高產品的質量,推動經濟增長。以粗放型經濟增長方式實現的經濟增長,相比于集約型經濟增長方式,長期而言,能源消耗較高,單位生產總值耗能相對較大。

從上述結論出發,可以提出以下幾點政策性建議:

第一,進一步推動技術進步、市場化、城市化、人力資本積累,使全要素生產率得以提高,增加生產效率的同時還有助于降低單位生產總值耗能。

第二,調整第二產業的產業結構,淘汰其中的落后產業、產能,上馬新型集約型產業、產能,轉變經濟發展方式,使國民經濟能保證長期有效地可持續發展。

第三,大力發展第三產業,使其在總產出中的占比持續增加,發展附加值較高的第三產業能夠有效降低單位生產總值耗能,并且降低第二產業調整階段對經濟增長帶來的影響。

參考文獻:

[1]張軍,施少華.中國經濟全要素生產率變動:1952—1998[J].世界經濟文匯,2003(2):17-24.

[2]馮飛,楊建龍.中國產業發展報告[M].北京:華夏出版社,2006:63-69.

[3]云南省統計年鑒,2013.

作者簡介:艾奇俊,男,漢族,云南民族大學經濟學院研究生