視覺與慣性融合的多旋翼飛行機(jī)器人室內(nèi)定位技術(shù)

張懷捷,馬靜雅,劉浩源,郭品,鄧慧超,*,徐坤,丁希侖

1.北京航空航天大學(xué) 機(jī)器人研究所,北京 100191

2.北京空間飛行器總體設(shè)計(jì)部,北京 100094

多旋翼飛行機(jī)器人具有結(jié)構(gòu)簡單、功能性強(qiáng)、動態(tài)特性好的特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測、災(zāi)難救援、邊境巡檢等公共安全領(lǐng)域[1-2]。在面向城市或者森林的搜索與救援任務(wù)時,多旋翼飛行機(jī)器人機(jī)動性高,可以觀測到大范圍的視野,但由于森林和建筑物的遮擋,依賴于全球定位系統(tǒng)(Global Position System, GPS)的定位方法失效,對目標(biāo)的搜索與救援任務(wù)也變得困難。因此,實(shí)現(xiàn)多旋翼飛行機(jī)器人無GPS 環(huán)境下的自主跟蹤及降落任務(wù),具有較強(qiáng)的應(yīng)用價值和現(xiàn)實(shí)意義。

對于自主跟蹤及降落問題,傳統(tǒng)導(dǎo)航系統(tǒng)采用慣性導(dǎo)航系統(tǒng)(Inertial Navigation System, INS)與GPS 來實(shí)現(xiàn)[3]。但是,INS 會因?yàn)榉e分導(dǎo)致累積誤差,GPS 也會由于衛(wèi)星信號被遮擋而失效,因此,基于視覺定位[4-6]的方式來實(shí)現(xiàn)自主跟蹤及降落可以讓飛行機(jī)器人適應(yīng)大多數(shù)復(fù)雜環(huán)境下的情況。

而對于自主定位問題,室外開闊環(huán)境下,主要通過GPS 全球定位系統(tǒng)來進(jìn)行定位,在森林、室內(nèi)等環(huán)境下,衛(wèi)星信號被遮擋會導(dǎo)致機(jī)器人定位失效,從而影響飛行機(jī)器人自主功能的實(shí)現(xiàn)。目前,國內(nèi)外提出了一些室內(nèi)定位的方法[7-8],例如基于無線保真(Wireless Fidelity, WiFi)、射頻識 別 技 術(shù)(Radio Frequency Identification, RFID)[9]、超 寬 帶 技 術(shù)(Ultra Wide Band, UWB)、紅外等,但這些方法需要依賴于外部設(shè)備使得飛行機(jī)器人的應(yīng)用場景受限,不具備在未知環(huán)境下完全自主的功能。因此,采用同步定位與建圖(Simultaneous Localization and Mapping, SLAM)技術(shù)擁有更大的優(yōu)勢。

視覺SLAM 中的視覺前端也叫做視覺里程計(jì)[10],主要包括特征點(diǎn)提取和匹配,數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián),位姿估計(jì)幾部分。按其數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)方式不同,通常將其分為特征點(diǎn)法和直接法。特征點(diǎn)法是在關(guān)鍵點(diǎn)提取的基礎(chǔ)上,通過描述子匹配建立數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)[11-12];直接法是在關(guān)鍵點(diǎn)提取的基礎(chǔ)上,基于灰度不變假設(shè)的光流跟蹤實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)[13-14]。此外,有學(xué)者將卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的深度估計(jì)用于直接法中,與單目SLAM 中的深度估計(jì)融合,為位姿估計(jì)提供絕對的尺度信息[15]。

由于飛行機(jī)器人運(yùn)動變化較快,僅依靠視覺定位方式會使得定位精度低及穩(wěn)定性差。目前,研究人員普遍采用多傳感器融合定位的方式來實(shí)現(xiàn)位姿估計(jì)以減小飛行機(jī)器人運(yùn)動過程中的定 位 偏 差,例 如MSCKF[16]、VINS-Mono[17]、ORB-SLAM3[18]等。

為實(shí)現(xiàn)室內(nèi)場景下的自主跟蹤及降落任務(wù),設(shè)計(jì)了基于視覺定位的地面平臺自主跟蹤及降落系統(tǒng),在Gazebo 中仿真驗(yàn)證其有效性。面向室內(nèi) 定 位 的 場 景 需 求,借 鑒 了VINS-Mono[17]中 的融合方法,針對室內(nèi)場景圖像對比度較低的問題,在視覺前端加入圖像增強(qiáng)算法處理從而減少光流跟蹤中的誤匹配點(diǎn)數(shù)以提高定位精度。為解決飛行機(jī)器人單目視覺慣性定位中的漂移問題,本文提出了一種基于圖像信息的特征點(diǎn)提取和圖像幀發(fā)布策略,以提高飛行機(jī)器人的定位精度及穩(wěn)定性。將改進(jìn)后的視覺前端數(shù)據(jù)與慣性數(shù)據(jù)融合,在EuRoC 數(shù)據(jù)集中對比評估算法結(jié)果,設(shè)計(jì)飛行機(jī)器人平臺,完成了真實(shí)場景下的室內(nèi)定位實(shí)驗(yàn),基于運(yùn)動捕捉系統(tǒng)獲取的定位真值評估定位結(jié)果,完成了室內(nèi)自主跟蹤及降落實(shí)驗(yàn),驗(yàn)證了系統(tǒng)有效性。

1 系統(tǒng)框架

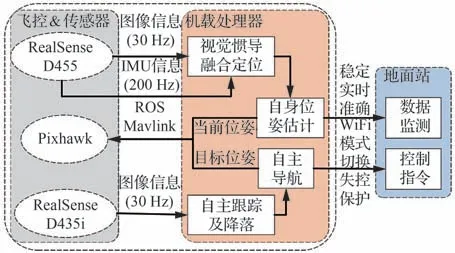

設(shè)計(jì)的多旋翼飛行機(jī)器人平臺系統(tǒng)總體框架如圖1 所示,分為4 個子模塊:飛控模塊、室內(nèi)定位模塊、自主導(dǎo)航模塊及地面站模塊。飛控模塊搭載氣壓計(jì)和慣性測量單元(Inertial Measurement Unit, IMU)姿態(tài)傳感器,運(yùn)行實(shí)時性較高的姿態(tài)解算和位置控制,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定飛行;定位模塊包括機(jī)載處理器、相機(jī)、IMU,獲取圖像信息和姿態(tài)數(shù)據(jù),在機(jī)載處理器中運(yùn)行定位算法,為飛行機(jī)器人提供實(shí)時的位姿估計(jì)結(jié)果;自主導(dǎo)航模塊包括機(jī)載處理器和俯視相機(jī)兩部分,運(yùn)行自主跟蹤及降落算法,為飛控提供自主導(dǎo)航指令;地面站實(shí)時監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行結(jié)果。

圖1 系統(tǒng)總體框架Fig.1 System overall framework

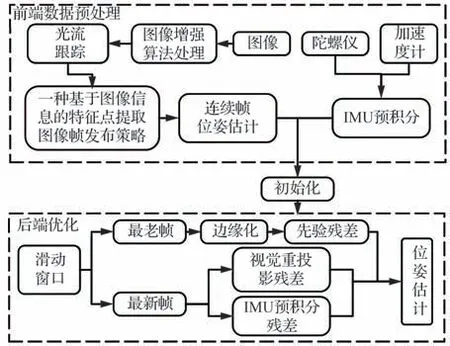

定位系統(tǒng)框架如圖2 所示。為實(shí)現(xiàn)室內(nèi)場景下飛行機(jī)器人定位飛行任務(wù),在前端視覺里程計(jì)中加入圖像增強(qiáng)處理以提高圖像灰度對比。為解決后端視覺慣性融合優(yōu)化中的漂移問題,提出了一種基于圖像信息的特征點(diǎn)提取和圖像幀發(fā)布策略以提高定位精度及穩(wěn)定性。之后,基于Perspective-n-Point(PnP)實(shí)現(xiàn)了連續(xù)幀幀間位姿估計(jì)。最后,對IMU 數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)積分,將改進(jìn)后的視覺前端數(shù)據(jù)與慣性數(shù)據(jù)初始化對齊后,利用非線性優(yōu)化方法求解飛行機(jī)器人位姿。

圖2 視覺慣性融合定位系統(tǒng)框架Fig.2 Visual-inertial fusion positioning system framework

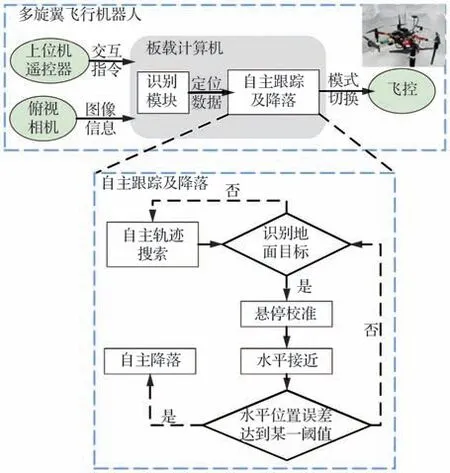

針對飛行機(jī)器人自主跟蹤及降落任務(wù)中任務(wù)場景復(fù)雜、手動降落不穩(wěn)定及現(xiàn)有GPS 定位精度不高的情況,設(shè)計(jì)基于視覺定位的自主跟蹤及降落系統(tǒng),總體流程如圖3 所示:用戶通過人機(jī)交互模塊(上位機(jī)或遙控器)輸入指令;飛行機(jī)器人自主起飛,搜索地面目標(biāo);通過懸停校準(zhǔn)、水平接近、自主降落三種狀態(tài)機(jī)的切換自主執(zhí)行跟蹤及降落任務(wù)。

圖3 自主跟蹤及降落流程圖Fig.3 Flowchart of autonomous tracking and landing

2 基于直接法的單目視覺里程計(jì)

2.1 圖像增強(qiáng)

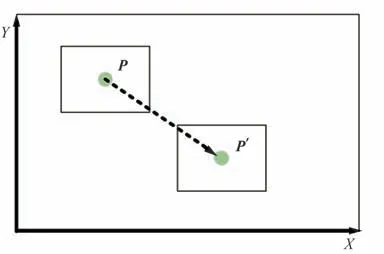

由于應(yīng)用場景為室內(nèi)場景,對于相機(jī)獲取的圖像信息,需進(jìn)行圖像增強(qiáng)處理以提高灰度對比用于減少光流跟蹤中的誤匹配點(diǎn)。區(qū)別于OpenCV 中的全局直方圖均衡化思想,采用圖像塊分塊插值的思想來實(shí)現(xiàn)。首先,計(jì)算灰度直方圖,對圖像以塊為單位,統(tǒng)計(jì)并存儲每個塊中不同灰度像素的數(shù)量計(jì)算灰度直方圖;其次,裁剪直方圖,對灰度直方圖縱軸設(shè)置一個標(biāo)準(zhǔn)閾值,統(tǒng)計(jì)其像素灰度平均值,對超出閾值,超出平均值或者低于平均值的情況分別裁剪,計(jì)算累計(jì)直方圖并對其歸一化;最后,對圖像塊間進(jìn)行分塊插值以減少塊狀效應(yīng)。圖像塊角點(diǎn)像素保持原灰度,角點(diǎn)以外的部分采用雙線性插值方法,通過循環(huán)遍歷圖像中所有像素點(diǎn)計(jì)算其圖像增強(qiáng)處理后的灰度值。如圖4 所示,插值節(jié)點(diǎn)選擇待求像素點(diǎn)相鄰4 個圖像塊的中心點(diǎn)像素坐標(biāo)Q11(x1,y1)、Q12(x1,y2)、Q21(x2,y1)、Q22(x2,y2),P點(diǎn)為插值點(diǎn)。

圖4 雙線性插值Fig.4 Bilinear interpolation

雙線性插值的公式為

式中:f(Q)為該點(diǎn)像素灰度值;f(x,y)為經(jīng)雙線性插值處理后待求點(diǎn)的像素灰度值。

2.2 圖像角點(diǎn)提取

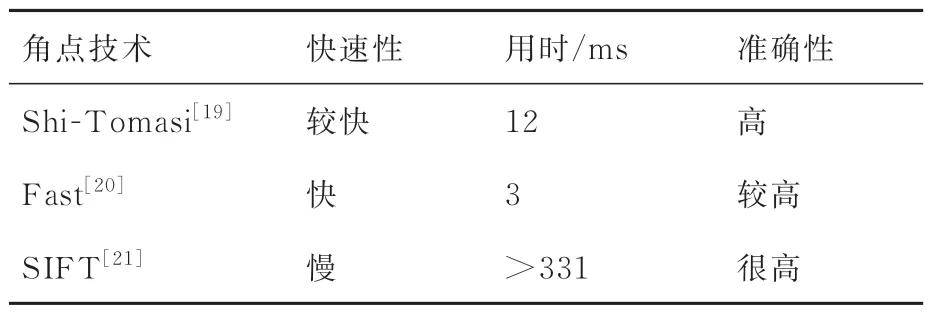

面向SLAM 領(lǐng)域的局部特征提取問題,特征點(diǎn)以其計(jì)算量較小,對于場景中光照、遮擋、旋轉(zhuǎn)的魯棒性較高等優(yōu)勢被廣泛應(yīng)用。角點(diǎn)作為特征點(diǎn)中重要的一種,主要應(yīng)用于目標(biāo)跟蹤和視覺定位等場合中。表1綜合比較Shi-Tomasi[19]、Fast[20]、SIFT[21]3種角點(diǎn),結(jié)合多旋翼飛行機(jī)器人室內(nèi)定位的實(shí)時性和準(zhǔn)確性要求,決定采用提取速度較快,且同時具備光照魯棒和旋轉(zhuǎn)不變性的Shi-Tomasi角點(diǎn),Shi-Tomasi角點(diǎn)提取示意圖如圖5 所示。

表1 角點(diǎn)性能綜合比較分析Table 1 Comprehensive comparative analysis of corner performance

圖5 Shi-Tomasi 角點(diǎn)提取示意圖Fig.5 Schematic diagram of Shi-Tomasi corner extraction

設(shè)當(dāng)前窗口中心像素坐標(biāo)為P(x,y),其像素灰度值為I(x,y),對窗口沿X、Y軸正向移動微小位移(u,v),中心點(diǎn)像素灰度值為I(x+u,y+v),則窗口沿各個方向移動所造成的像素灰度值的變化為

式中:

對當(dāng)前圖像所有窗口設(shè)定一個標(biāo)準(zhǔn)閾值,以M矩陣中最小的特征值作為當(dāng)前窗口得分,當(dāng)?shù)梅殖^設(shè)定閾值時,即認(rèn)為當(dāng)前像素點(diǎn)是一個角點(diǎn)。

2.3 基于圖像信息的特征點(diǎn)提取和圖像幀發(fā)布策略

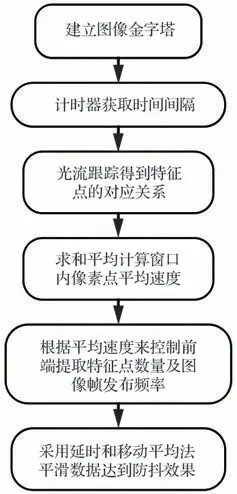

飛行機(jī)器人在視覺與慣性融合定位過程中常會出現(xiàn)朝一個方向持續(xù)漂移的問題。經(jīng)過實(shí)驗(yàn)分析,其主要原因是飛行機(jī)器人的速度變化過快,在不同運(yùn)動場景下采用相同的圖像幀發(fā)布頻率和特征點(diǎn)發(fā)布數(shù)量會導(dǎo)致在機(jī)器人速度較慢、場景變化不大的情況下有相似的圖像幀冗余,而在機(jī)器人速度較快,或機(jī)身抖動較為嚴(yán)重的情況下又會因?yàn)榘l(fā)布的圖像幀不足使得用于優(yōu)化的圖像數(shù)據(jù)不足,導(dǎo)致視覺定位失效。此時,融合過程更多依賴于IMU 的數(shù)據(jù),而僅依靠IMU 實(shí)現(xiàn)定位又會受到IMU 噪聲的影響產(chǎn)生累計(jì)漂移,導(dǎo)致定位失效。因此,本文提出了一種應(yīng)用于飛行機(jī)器人的基于圖像信息的特征點(diǎn)提取和圖像幀發(fā)布策略,以提高飛行機(jī)器人定位性能,如圖6所示。

圖6 基于圖像信息的特征點(diǎn)提取和圖像幀發(fā)布策略Fig.6 Feature point extraction and image frame publishing strategy based on image information

對相鄰兩幀圖像建立圖像金字塔,采用計(jì)時器獲取相鄰兩幀圖像的時間間隔,基于金字塔光流跟蹤[22-23]得到對應(yīng)特征點(diǎn)的匹配關(guān)系,做差得到像素速度,對滑動窗口內(nèi)所有像素點(diǎn)求和平均,根據(jù)窗口內(nèi)所有像素點(diǎn)的平均速度來控制視覺前端發(fā)布給后端用于優(yōu)化的特征點(diǎn)數(shù)量和圖像幀頻率,考慮到飛行機(jī)器人調(diào)姿和飛行過程中抖動的影響,對數(shù)據(jù)做了延時和移動平均處理,通過平滑數(shù)據(jù)來達(dá)到防抖的效果。

之后,基于隨機(jī)抽樣一致算法(Random Sample Consensus, RANSAC)實(shí)現(xiàn)誤匹配點(diǎn)剔除,基于PnP 實(shí)現(xiàn)連續(xù)幀的位姿估計(jì),將位姿估計(jì)結(jié)果與慣性數(shù)據(jù)融合,優(yōu)化求解飛行機(jī)器人位姿估計(jì)。

3 視覺慣性融合定位

融合思路借鑒了VINS-Mono[17]中的融合思想,將改進(jìn)后前端視覺里程計(jì)中的相機(jī)初始位姿估計(jì)與IMU 預(yù)積分結(jié)果初始化對齊,利用相機(jī)旋轉(zhuǎn)約束標(biāo)定陀螺儀偏置,同時初始化IMU 速度、重力向量以及相機(jī)位姿估計(jì)時的尺度因子。

在原有優(yōu)化方程的基礎(chǔ)上,將改進(jìn)后的視覺前端連續(xù)幀估計(jì)結(jié)果與IMU 狀態(tài)數(shù)據(jù)融合加入方程,計(jì)算噪聲項(xiàng)的協(xié)方差矩陣,歸一化兩者量綱,基于滑動窗口法優(yōu)化求解飛行機(jī)器人位姿,優(yōu)化方程表示為

式中:rp為先驗(yàn)殘差,通過被邊緣化的某幀對窗口內(nèi)其他幀的約束關(guān)系來構(gòu)建;B、C為IMU 測量值和視覺測量值的集合;rB為IMU 預(yù)積分殘差,通過IMU 預(yù)積分結(jié)果變式求得;rC為視覺重投影殘差;ρ為柯西核函數(shù);優(yōu)化變量χ為滑動窗口中IMU狀態(tài)信息,包含位置、速度、旋轉(zhuǎn)角度、相機(jī)外參、加速度計(jì)和陀螺儀偏置ba、bg及三角化恢復(fù)出的特征點(diǎn)逆深度λ信息;可以表示為

除原有的圖像數(shù)據(jù)外,將改進(jìn)后的視覺前端增加的特征點(diǎn)和圖像幀信息投影至參考幀下,與參考幀中的測量值構(gòu)建重投影殘差。Σp、ΣB、ΣC為3 種誤差項(xiàng)的協(xié)方差矩陣。采用列文伯格-馬夸爾特方法,調(diào)用Ceres 庫完成求解[17]。

4 自主跟蹤及降落策略

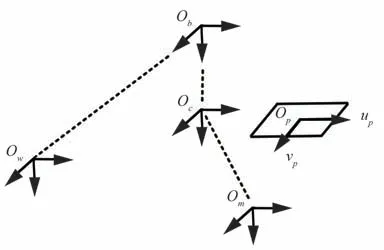

自主降落系統(tǒng)包含5 個坐標(biāo)系,如圖7 所示,分別為世界坐標(biāo)系Ow、機(jī)器人本體坐標(biāo)系Ob、相機(jī)坐標(biāo)系Oc、Marker 坐標(biāo)系Om、相機(jī)像素平面坐標(biāo)系Op。其中,飛行機(jī)器人初始坐標(biāo)系原點(diǎn)與世界坐標(biāo)系Ow原點(diǎn)重合,Xw、Yw、Zw的正方向采用飛行機(jī)器人坐標(biāo)表示的通用方法,分別指向北、東、地心3 個方向。飛行機(jī)器人本體坐標(biāo)系Ob以其質(zhì)心為原點(diǎn),Xb、Yb、Zb分別指向機(jī)頭、機(jī)身右側(cè)、垂直機(jī)身向下3 個方向。相機(jī)坐標(biāo)系Oc以其光心為原點(diǎn),Xc、Yc、Zc分別指向相機(jī)右側(cè)、下方、垂直相機(jī)平面向外側(cè)3 個方向。Marker 坐標(biāo)系Om以Aruco Marker 幾何中心為原點(diǎn),Xm、Ym、Zm分別指向北、東、地心3 個方向。其中,Ow到Ob的位姿變換關(guān)系Tw b可以由定位算法得到。由于選用了RealSenseD435i 相機(jī)固連在機(jī)身本體上,Ob到Oc的位姿變換關(guān)系Tb c由相機(jī)安裝位置決定。相機(jī)坐標(biāo)系下的目標(biāo)位置Pc由Aruco Marker 的位姿估計(jì)結(jié)果得到。由此,可以通過坐標(biāo)轉(zhuǎn)換關(guān)系不斷更新目標(biāo)Marker 在世界坐標(biāo)系下的位姿信息Pw用于位姿校正:

圖7 坐標(biāo)轉(zhuǎn)換關(guān)系Fig.7 Coordinate transformation relationship

根據(jù)任務(wù)需求,為飛行機(jī)器人自主任務(wù)建立狀態(tài)機(jī),包含初始化、起飛、目標(biāo)搜索、懸停校準(zhǔn)、水平接近、自主降落共6 個狀態(tài)機(jī)標(biāo)志位。其中,目標(biāo)識別部分采用了Aruco Marker 模塊提供地面目標(biāo)相對于機(jī)身本體的三維位置信息。由于俯視相機(jī)固連于機(jī)身本體,通過目標(biāo)搜索、懸停校準(zhǔn)、水平接近3 個狀態(tài)機(jī)之間的狀態(tài)切換實(shí)現(xiàn)對于地面目標(biāo)的跟蹤,滿足許可水平誤差閾值要求后執(zhí)行自主降落,算法框架如圖8 所示。

圖8 自主跟蹤及降落Fig.8 Autonomous tracking and landing

算法主要需要解決以下4 個關(guān)鍵點(diǎn):

1) 俯視相機(jī)固連在飛行機(jī)器人本體上,飛行機(jī)器人運(yùn)動或者調(diào)姿過程會影響標(biāo)志物在視野中的位置,同時考慮到通信延時的影響,采用懸停校準(zhǔn)的方式來不斷更新標(biāo)志物在世界坐標(biāo)系下的位置。

2) 飛行機(jī)器人相比于地面移動機(jī)器人具有高動態(tài)、移動范圍大的特性,飛行過程會影響目標(biāo)檢測的穩(wěn)定性,所以需要設(shè)立目標(biāo)初檢測、穩(wěn)定檢測及檢測丟失幾個標(biāo)志位來處理檢測丟失的情況。其中,目標(biāo)初檢測以識別模塊的回調(diào)函數(shù)觸發(fā)作為判斷標(biāo)準(zhǔn),持續(xù)觸發(fā)回調(diào)函數(shù)一定時間即視為穩(wěn)定檢測。對于檢測丟失標(biāo)志位,考慮到飛行過程中抖動對檢測穩(wěn)定性造成的影響,以距離上次觸發(fā)識別模塊的回調(diào)函數(shù)間隔超過1 s作為檢測丟失標(biāo)志位的判斷依據(jù)。

3) 飛行機(jī)器人在執(zhí)行自主任務(wù)時,由機(jī)載處理器執(zhí)行控制指令輸入,需要在外環(huán)開發(fā)遙控失控保護(hù)功能以保證安全性。

4) 飛行機(jī)器人對目標(biāo)的自主降落需要建立在對自身準(zhǔn)確定位的基礎(chǔ)上。但是,無論在室外采用GPS 全球定位系統(tǒng)還是室內(nèi)采用SLAM 算法,定位結(jié)果都會存在一定程度的漂移。所以,需要以當(dāng)前漂移位置作為基準(zhǔn),可以有效減弱飛行機(jī)器人自身定位精度對于自主降落系統(tǒng)本身的影響。此外,對機(jī)器人到達(dá)目標(biāo)位置的判斷要給予一定的容錯估計(jì),當(dāng)實(shí)測位置誤差小于某一閾值且持續(xù)一定時間,認(rèn)為機(jī)器人已經(jīng)到達(dá)其目標(biāo)位置。

對于初始化狀態(tài)機(jī)(initialization),需要執(zhí)行傳感器校準(zhǔn),傳感器狀態(tài)監(jiān)控,通信連接狀態(tài)確認(rèn)。在所有狀態(tài)就緒后,使能模式切換,由遙控指令輸入切換回機(jī)載傳感器指令輸入,完成手動模式向自主模式的切換,使能解鎖服務(wù),一切就緒后,進(jìn)入起飛狀態(tài)機(jī)。

對于起飛狀態(tài)機(jī)(take_off),考慮到定位數(shù)據(jù)的漂移影響,不以[0,0,0]作為初始位姿,而記錄當(dāng)前實(shí)測位姿數(shù)據(jù),以該數(shù)據(jù)作為初始點(diǎn)。同時,開啟俯視相機(jī),開啟目標(biāo)檢測功能,不斷更新標(biāo)志物在相機(jī)視野中的位姿,到達(dá)初始起飛位置。

對于目標(biāo)搜索狀態(tài)機(jī)(target_search),結(jié)合飛行高度和RealSense 相機(jī)視場角范圍,給定初始目標(biāo)所在矩形區(qū)域大小,按一定策略遍歷區(qū)域內(nèi)目標(biāo)位置,識別到目標(biāo)后,切換懸停校準(zhǔn)狀態(tài)機(jī)。倘若遍歷區(qū)域內(nèi)所有位置之后未識別到目標(biāo),返回初始點(diǎn)降落。

對于懸停校準(zhǔn)狀態(tài)機(jī)(hold_calibration),首先記錄初始懸停位置,根據(jù)位姿估計(jì)結(jié)果進(jìn)行懸停校準(zhǔn)。如果在懸停校準(zhǔn)狀態(tài)機(jī)下目標(biāo)丟失,切換目標(biāo)搜索狀態(tài)機(jī)。如果目標(biāo)相對機(jī)身水平位置精度在一定時間內(nèi)穩(wěn)定滿足誤差要求且目標(biāo)滿足穩(wěn)定檢測許可判斷,切換自主降落狀態(tài)機(jī)。若未達(dá)到精度要求但目標(biāo)滿足穩(wěn)定檢測許可判斷,切換水平接近狀態(tài)機(jī)。

對于水平接近狀態(tài)機(jī)(horizon_approach),要以當(dāng)前實(shí)測水平位置作為基準(zhǔn),若到達(dá)目標(biāo)位置且滿足穩(wěn)定檢測許可判斷,切換懸停校準(zhǔn)狀態(tài)機(jī),若到達(dá)目標(biāo)位置但檢測丟失,切換目標(biāo)搜索狀態(tài)機(jī)。

對于自主降落狀態(tài)機(jī)(auto_landing),本算法采用的定高設(shè)備為氣壓計(jì),考慮到飛行機(jī)器人的近地效應(yīng)會對氣壓計(jì)的估計(jì)精度產(chǎn)生較大影響,自主降落任務(wù)完成的判斷標(biāo)準(zhǔn)由IMU 數(shù)據(jù)得出。當(dāng)Z軸速度穩(wěn)定小于某一閾值且持續(xù)0.5 s 以上,判斷飛行機(jī)器人已降落,執(zhí)行電機(jī)上鎖,退出自主模式,由遙控接管指令輸入。

5 仿真驗(yàn)證分析

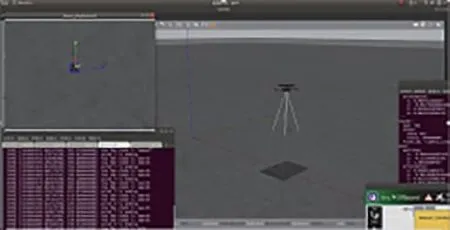

5.1 自主跟蹤及降落Gazebo 仿真

為驗(yàn)證所編寫的基于視覺定位的地面平臺自主跟蹤及降落算法可靠性,在Gazebo 中建立飛行機(jī)器人仿真模型進(jìn)行硬件在環(huán)仿真,如圖9所示。

圖9 自主跟蹤及降落仿真Fig.9 Simulation of autonomous tracking and landing

終端為程序輸出,左上角為俯視相機(jī)機(jī)載視野,右下角為地面站狀態(tài)監(jiān)測。使用筆記本電腦替代機(jī)載處理器發(fā)布任務(wù)指令,地面站負(fù)責(zé)監(jiān)控當(dāng)前機(jī)器人狀態(tài),對算法進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì)驗(yàn)證其準(zhǔn)確有效性。

5.2 公開數(shù)據(jù)集驗(yàn)證

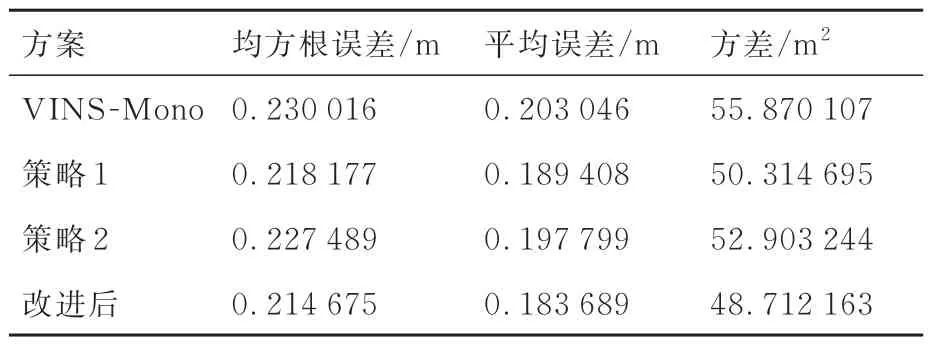

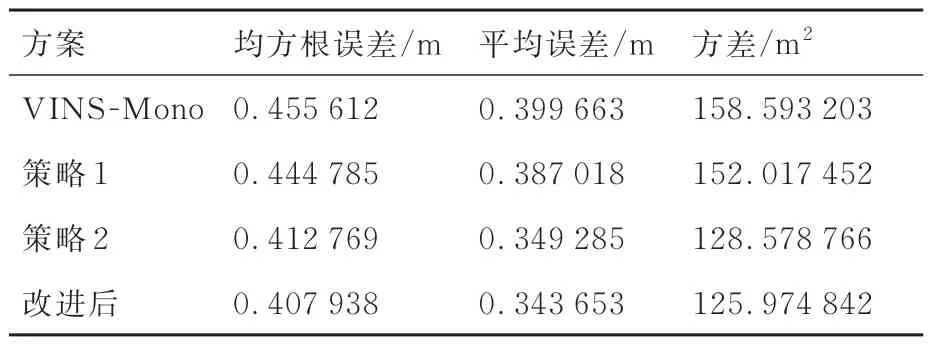

在EuRoC 數(shù)據(jù)集[24]上測試定位算法結(jié)果,該數(shù)據(jù)集基于微型飛行器的室內(nèi)飛行實(shí)驗(yàn),包含了相機(jī)和IMU 的信息,采用的數(shù)據(jù)集序列為MH_01~MH_05、V1_01~V1_03 共8 個 數(shù) 據(jù)集,每個數(shù)據(jù)集基于2 種改進(jìn)思路的不同組合進(jìn)行了5 次對比實(shí)驗(yàn),得到40 組實(shí)驗(yàn)結(jié)果。其中,MH_01_easy 數(shù)據(jù)集場景偏暗,V1_02_medium數(shù)據(jù)集飛行速度變化較快,適合本文所改進(jìn)的定位算法應(yīng)用場景,故著重分析這2 個數(shù)據(jù)集的實(shí)驗(yàn)結(jié)果。采用里程計(jì)評測(Evaluation of Odometry, EVO)工具評估改進(jìn)前后的算法估計(jì)值與真實(shí)軌跡的差異,計(jì)算每對位姿之間的絕對軌跡誤差,通過計(jì)算均方根誤差(Root Mean Square Error, RMSE)、平 均 誤 差(Mean Absolute Error, MAE)和 方 差(Sum of Squares for Error, SSE)3 項(xiàng)指標(biāo)來評估定位精度。MH_01_easy 數(shù)據(jù)集評估結(jié)果如表2 所示,V1_02_medium 數(shù)據(jù)集評估結(jié)果如表3 所示。

表2 MH_01_easy 數(shù)據(jù)集評估結(jié)果Table 2 MH_01_easy dataset evaluation results

表3 V1_02_medium 數(shù)據(jù)集評估結(jié)果Table 3 V1_02_medium dataset evaluation results

改進(jìn)方案相比于原有方案,策略1 中僅加入了圖像增強(qiáng)算法,策略2 中僅加入了本文提出的一種基于圖像信息的特征點(diǎn)提取和圖像幀發(fā)布策略,改進(jìn)后的方法同時加入了以上2 種改進(jìn)思路,用以提高飛行機(jī)器人飛行過程中的定位精度。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,平均誤差和均方根誤差在改進(jìn)后均減小,其中,MH_01_easy 數(shù)據(jù)集場景偏暗,飛行速度變化較慢,僅引入圖像增強(qiáng)算法處理?xiàng)l件下,平均誤差減少了7%,均方根誤差減少了5%,方差減少了10%;僅引入一種基于圖像信息的特征點(diǎn)提取和圖像幀發(fā)布策略后,平均誤差減少了2%,均方根誤差減少了1%,方差減少了5%;同時引入兩種改進(jìn)思路后,平均誤差減小了10%,均方根誤差減少了7%,方差減小了13%。V1_02_medium 數(shù)據(jù)集場景圖像對比度較高,飛行速度變化較快,僅引入圖像增強(qiáng)算法處理?xiàng)l件下,平均誤差減少了3%,均方根誤差減少了2%,方差減少了4%;僅引入一種基于圖像信息的特征點(diǎn)提取和圖像幀發(fā)布策略后,平均誤差減少了12%,均方根誤差減少了9%,方差減少了18%;同時引入兩種改進(jìn)思路后,平均誤差減小了14%,均方根誤差減少了10%,方差減小了20%。測試結(jié)果表明,在場景整體較暗使得圖像對比度較低時引入圖像增強(qiáng)算法效果明顯,而在飛行機(jī)器人運(yùn)動速度較快使得相機(jī)視野中圖像特征變化較快時引入本文提出的一種基于圖像信息的特征點(diǎn)提取和圖像幀發(fā)布策略效果明顯。同時加入2 種改進(jìn)思路后,改進(jìn)后的算法相比于原有方案,定位精度均有較大的提升。

6 飛行實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證

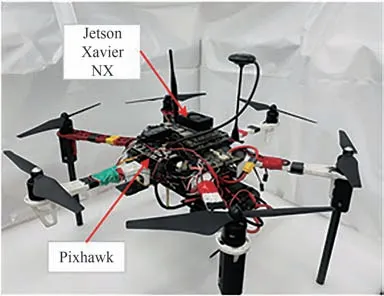

6.1 多旋翼飛行機(jī)器人平臺

基于任務(wù)需求設(shè)計(jì)并搭建多旋翼飛行機(jī)器人平臺,硬件系統(tǒng)包含F(xiàn)550 機(jī)架及動力系統(tǒng),Pixhawk 飛控及配套飛行設(shè)備一套。傳感設(shè)備為RealSenseD455 與RealSenseD435i 相 機(jī),板 載 處理設(shè)備選用Jetson Xavier NX,飛行機(jī)器人平臺如圖10 所示。

圖10 多旋翼飛行機(jī)器人平臺Fig.10 Multi rotor flying robot platform

6.2 圖像增強(qiáng)及角點(diǎn)提取實(shí)驗(yàn)

采用飛行機(jī)器人機(jī)載相機(jī)獲取當(dāng)前環(huán)境中圖像信息,應(yīng)用本文圖像增強(qiáng)算法實(shí)驗(yàn)處理后的結(jié)果如圖11 所示,左側(cè)為輸入RGB 圖像,中間為灰度圖,右側(cè)為引入圖像增強(qiáng)算法處理后的結(jié)果。

圖11 圖像增強(qiáng)算法處理結(jié)果Fig.11 Image enhancement algorithm processing results

在室內(nèi)實(shí)驗(yàn)室環(huán)境下,旋轉(zhuǎn)飛行機(jī)器人機(jī)載相機(jī)每隔15°拍攝一組圖像,如圖12 所示。測試結(jié)果表明,Shi-Tomasi 具有良好的旋轉(zhuǎn)不變性,對L 型角點(diǎn)檢測效率較高,提取速度較快,4 幅圖像提取角點(diǎn)數(shù)量的平均值為158,平均耗時0.076 ms,總耗時12.008 ms,RealSense 相機(jī)彩色圖像輸出頻率為30 Hz,可以滿足實(shí)時處理的要求。

圖12 角點(diǎn)提取實(shí)驗(yàn)Fig.12 Corner extraction experiment

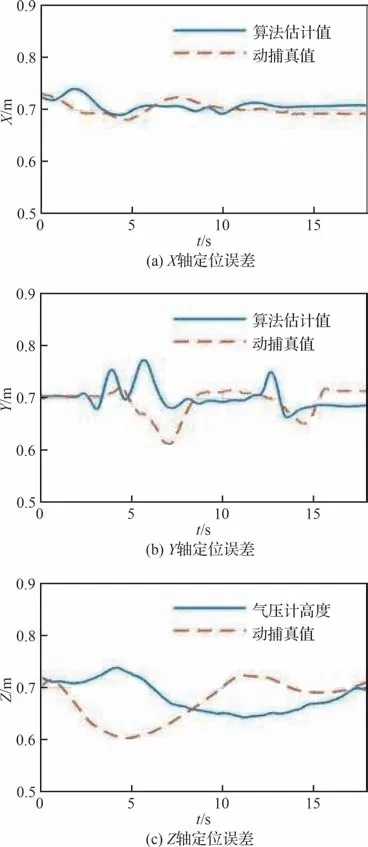

6.3 室內(nèi)定位實(shí)驗(yàn)

在機(jī)載處理器中運(yùn)行室內(nèi)定位算法,完成室內(nèi)懸停實(shí)驗(yàn),如圖13 所示。基于Motion Analysis運(yùn)動捕捉系統(tǒng)提供的定位真值評估定位結(jié)果,三軸定位數(shù)據(jù)比較如圖14 所示,橫軸表示時間,縱軸表示定位誤差。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,在懸停過程中,定位誤差保持在10 cm 以內(nèi),可以在室內(nèi)環(huán)境下實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定懸停,滿足要求。

圖13 飛行機(jī)器人室內(nèi)懸停Fig.13 Indoor hovering of flying robot

圖14 三軸定位數(shù)據(jù)對比Fig.14 Comparison of three-axis positioning data

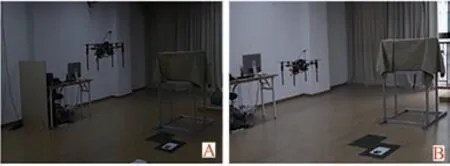

完成室內(nèi)懸停實(shí)驗(yàn)后,為進(jìn)一步驗(yàn)證本文引入的圖像增強(qiáng)算法及一種基于圖像信息的特征點(diǎn)提取和圖像幀發(fā)布策略的改進(jìn)效果,在暗光環(huán)境及明亮環(huán)境下完成對比實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)場景如圖15所示,圖15中A為暗光環(huán)境,B為明亮環(huán)境。

圖15 飛行實(shí)驗(yàn)場景Fig.15 Flight experiment scene

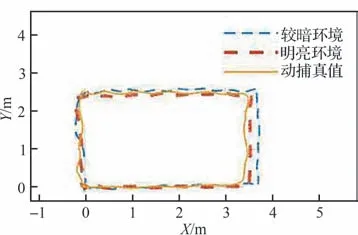

采用遙控器輸入位置指令,在室內(nèi)場景下完成飛行機(jī)器人封閉軌跡實(shí)驗(yàn),飛行實(shí)驗(yàn)選擇在以實(shí)驗(yàn)室中心位置為區(qū)域中心,高度為0.7 m,水平區(qū)域?yàn)? m×2.5 m 的范圍內(nèi)進(jìn)行,定位結(jié)果見圖16 和圖17。其中,圖16 為暗光環(huán)境下改進(jìn)前方法與本文方法定位數(shù)據(jù)對比,圖17 為明亮環(huán)境及暗光環(huán)境兩種不同光照條件下本文方法定位數(shù)據(jù)與動捕系統(tǒng)的真值數(shù)據(jù)對比。

圖16 暗光環(huán)境下水平定位數(shù)據(jù)對比Fig.16 Comparison of horizontal positioning data in dark environment

圖17 不同光照條件下水平定位數(shù)據(jù)對比Fig.17 Comparison of horizontal positioning data under different lighting conditions

封閉軌跡實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,在靠近窗口的位置即X軸位置超過3.5 m 沿Y軸正方向飛行時,相機(jī)視野中圖像特征更新較快,參與優(yōu)化的圖像幀較多,同時,窗簾的抖動被視為動態(tài)目標(biāo),對算法精度造成了比較大的影響。通過計(jì)算平均誤差,在室內(nèi)實(shí)驗(yàn)室較暗環(huán)境下,改進(jìn)前算法定位平均誤差為0.26 m,本文方法定位平均誤差為0.17 m,有效提高了定位精度。此外,在室內(nèi)實(shí)驗(yàn)室明亮環(huán)境下重復(fù)實(shí)驗(yàn),本文方法定位平均誤差為0.14 m,滿足室內(nèi)自主跟蹤及降落實(shí)驗(yàn)的需求。

6.4 室內(nèi)自主跟蹤及降落實(shí)驗(yàn)

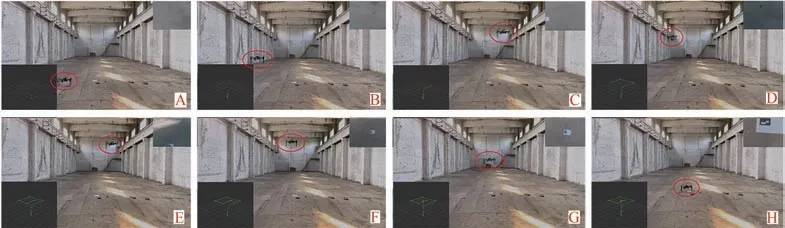

在完成飛行機(jī)器人的室內(nèi)定位實(shí)驗(yàn)后,在6 m×6 m 的區(qū)域內(nèi)隨意放置靶標(biāo),在機(jī)載處理器上同時運(yùn)行本文所編寫的基于視覺定位的地面平臺自主跟蹤及降落算法,進(jìn)行飛行機(jī)器人室內(nèi)自主跟蹤及降落實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)分為以下6 個部分:系統(tǒng)初始化、自主起飛、區(qū)域搜索、懸停校準(zhǔn)、水平接近、自主降落,圖18 為實(shí)驗(yàn)結(jié)果。

圖18 中左下角為自主定位算法輸出的位置估計(jì)值,右上角為機(jī)載俯視相機(jī)視野。A 為系統(tǒng)初始化:運(yùn)行自主定位算法和自主導(dǎo)航算法,等待遙控器給予模式切換指令;B 為自主起飛:遙控器給予模式切換指令,使能自主導(dǎo)航任務(wù)中的失控保護(hù);C、D 為區(qū)域搜索:在6 m×6 m 的區(qū)域內(nèi)以一定策略遍歷區(qū)域內(nèi)所有位置,搜索地面靶標(biāo)位置;E 為懸停校準(zhǔn):識別到靶標(biāo)位置后,飛行機(jī)器人切換懸停模式,解算地面目標(biāo)相對于機(jī)身本體的位姿并且持續(xù)更新;F 為水平接近:根據(jù)懸停校準(zhǔn)的結(jié)果來執(zhí)行水平迫近;G 為自主降落:當(dāng)靶標(biāo)位置相對于機(jī)身本體的水平位置誤差達(dá)到允許閾值,執(zhí)行自主降落;H 為上鎖保護(hù):由于近地效應(yīng)的影響,氣壓計(jì)的高度估計(jì)會存在比較大的誤差,因此,通過讀取IMU 的Z軸速度來執(zhí)行上鎖保護(hù),當(dāng)Z軸速度小于0.2 m/s 且持續(xù)0.5 s 以上時,飛控及電機(jī)上鎖,實(shí)驗(yàn)結(jié)束。

圖18 室內(nèi)自主跟蹤及降落實(shí)驗(yàn)Fig.18 Indoor autonomous tracking and landing experiment

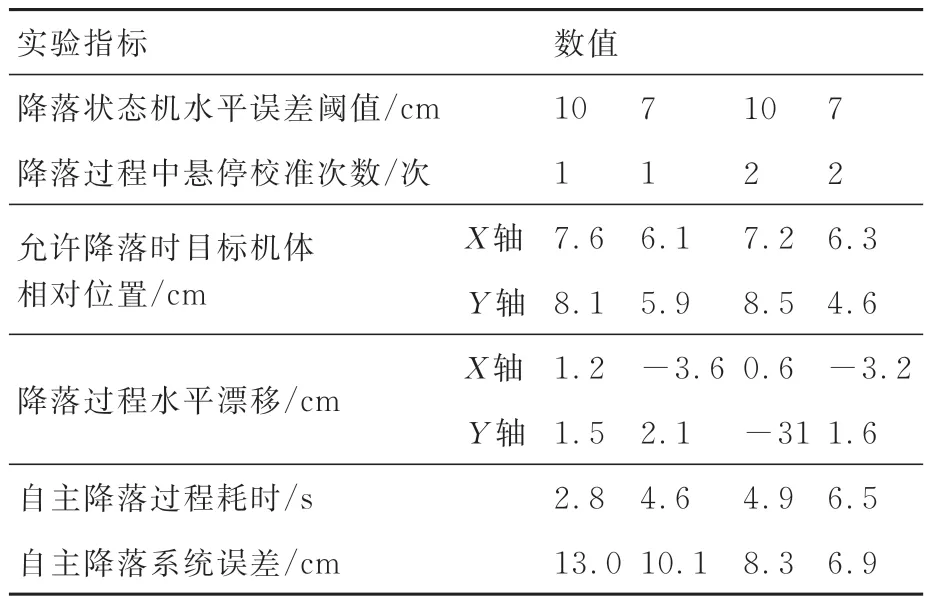

實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,本文設(shè)計(jì)的室內(nèi)條件下飛行機(jī)器人自主跟蹤及降落算法存在一定的降落誤差,造成誤差的原因有以下3 個方面:識別模塊的精度,算法中自主降落狀態(tài)機(jī)中允許降落時設(shè)定的水平位置誤差閾值,以及最后執(zhí)行自主降落過程時的水平定位誤差。經(jīng)過多次迭代實(shí)驗(yàn)并優(yōu)化算法中各項(xiàng)指標(biāo)參數(shù),最終確定在降落過程進(jìn)行兩次懸停校準(zhǔn),同時設(shè)置降落狀態(tài)機(jī)初始許可水平誤差閾值為7 cm,實(shí)驗(yàn)相關(guān)數(shù)據(jù)如表4所示。

表4 自主跟蹤及降落實(shí)驗(yàn)結(jié)果Table 4 Results of autonomous tracking and landing experiments

重復(fù)實(shí)驗(yàn)表明,所設(shè)計(jì)的飛行機(jī)器人室內(nèi)自主降落系統(tǒng)誤差維持在10 cm 以內(nèi),有效地減弱了室內(nèi)定位實(shí)驗(yàn)中飛行機(jī)器人自身定位精度誤差對于室內(nèi)自主降落系統(tǒng)本身的影響。

7 結(jié) 論

1)為實(shí)現(xiàn)自主跟蹤及降落任務(wù),編寫基于視覺定位的飛行機(jī)器人自主跟蹤及降落算法,在Gazebo 中搭建飛行機(jī)器人模型完成仿真驗(yàn)證。

2)針對飛行機(jī)器人室內(nèi)定位需求,在視覺前端加入圖像增強(qiáng)處理,提出了一種基于圖像信息的特征點(diǎn)提取和圖像幀發(fā)布策略以提高定位精度,在EuRoC 數(shù)據(jù)集下采用EVO 工具評估定位效果。結(jié)果表明,改進(jìn)的算法可以有效提高機(jī)器人定位精度。其中,MH_01_easy 數(shù)據(jù)集場景下平均誤差減小了10%,均方根誤差減少了7%,方差減小了13%,V1_02_medium 數(shù)據(jù)集場景下平均誤差減小了14%,均方根誤差減少了10%,方差減小了20%。

3)真實(shí)場景下搭建了一套多旋翼飛行機(jī)器人平臺,完成室內(nèi)定位實(shí)驗(yàn),基于運(yùn)動捕捉系統(tǒng)評估真實(shí)場景下飛行機(jī)器人定位精度。根據(jù)任務(wù)需求,完成室內(nèi)場景下對地面平臺的自主跟蹤及降落實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,室內(nèi)實(shí)驗(yàn)室場景下,封閉軌跡實(shí)驗(yàn)的定位平均誤差不超過0.17 m,所設(shè)計(jì)的飛行機(jī)器人室內(nèi)自主降落系統(tǒng)誤差保持在0.1 m 以內(nèi),有效地減弱了室內(nèi)定位實(shí)驗(yàn)中飛行機(jī)器人自身定位精度誤差對于室內(nèi)自主降落系統(tǒng)本身的影響,滿足室內(nèi)場景下的自主跟蹤及降落任務(wù)需求。

未來將基于本文的研究工作組合地面異構(gòu)機(jī)器人目標(biāo)實(shí)現(xiàn)空地協(xié)同任務(wù),拓展應(yīng)用場景,提升機(jī)器人在復(fù)雜場景下的適應(yīng)能力。