老少邊窮地區(qū)干部的困惑與訴求

人民論壇問卷調(diào)查中心

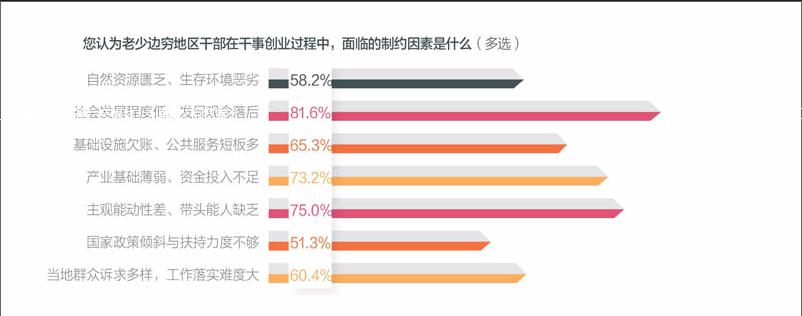

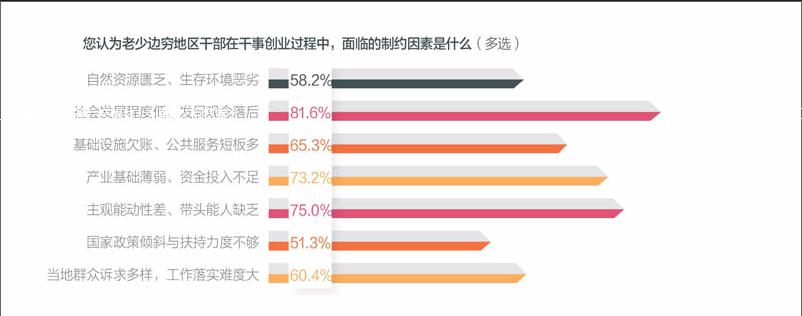

重要發(fā)現(xiàn) ● 觀念落后(81.6%)、人才缺乏(75.0%)、基礎(chǔ)薄弱(73.2%)是制約老少邊窮地區(qū)干部干事創(chuàng)業(yè)的三大因素。

● 在老少邊窮地區(qū)任職,“思想關(guān)a”(36.2%)比“物質(zhì)關(guān)”(15.3%)難過,絕大多數(shù)干部積極有為,但苦于找不到發(fā)展路徑,干部心中的迷茫、焦慮、煎熬值得高度關(guān)注。

● 63.7%的老少邊窮地區(qū)干部萌生過退意,為干部資源流失埋下隱患。

“艱苦”是老少邊窮地區(qū)面臨的常態(tài),“舒適”是老少邊窮地區(qū)干部的“奢侈品”。老少邊窮地區(qū)干部的生存狀態(tài)到底如何?他們在具體的生活和工作中面臨著哪些困難?國家該如何解決這些困難?如何激勵他們勇于作為? 這些都應(yīng)得到高度關(guān)注。

人民論壇為深入了解老少邊窮地區(qū)干部的生存狀態(tài),于2016年3月7日—3月30日通過“互聯(lián)網(wǎng)發(fā)布+微信公眾平臺”推送電子問卷、紙質(zhì)問卷調(diào)查、點(diǎn)對點(diǎn)電話采訪等方式,共收回隨機(jī)有效問卷6312份。同時,對近50位老少邊窮地區(qū)干部進(jìn)行了深入采訪,廣泛征集社會各界意見建議。

多位黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人都曾有過艱苦地區(qū)工作的歷練,對于廣大老少邊窮地區(qū)的干部具有正向引導(dǎo)和激勵作用

采訪調(diào)查中,多位老少邊窮地區(qū)的干部提到了習(xí)近平總書記的基層鍛煉經(jīng)歷,非常認(rèn)同“越是艱苦的環(huán)境,越能磨煉干部的品質(zhì),考驗(yàn)干部的毅力”。不僅如此,受訪者認(rèn)為老少邊窮地區(qū)干部具有“深知群眾疾苦,能夠?yàn)槿罕娭搿保ㄕ急?9.7%),“在艱難困苦的環(huán)境中得到歷練,能夠擔(dān)當(dāng)重任”(占比81.2%),“從基層一線踏實(shí)干起,是干部選拔培養(yǎng)的重點(diǎn)”(占比76.4%)等“加分項(xiàng)”。

據(jù)統(tǒng)計,現(xiàn)任25位中央政治局委員中,至少有八位曾在老少邊窮省區(qū)任過職,約占三分之一。十八屆中央政治局七常委都有過基層工作的經(jīng)歷,習(xí)近平、李克強(qiáng)、張德江、王岐山四人均從下鄉(xiāng)插隊知識青年起步,俞正聲、劉云山、張高麗三人大學(xué)畢業(yè)后也都是從最基層做起。

很多黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人都曾在艱苦地區(qū)歷練成長,從而擔(dān)當(dāng)重任走向關(guān)鍵崗位。這對于肩負(fù)著脫貧和發(fā)展雙重重任的老少邊窮地區(qū)干部,具有正向的、積極的引導(dǎo)和激勵作用。在采訪中,很多干部表示,黨中央帶了頭,樹了標(biāo)桿,立了旗幟,讓他們在老少邊窮艱苦地區(qū)有了奔頭,來了勁頭,通過經(jīng)歷一些困難事件、緊急事件、危險事件、復(fù)雜事件和重大事件考驗(yàn),能夠?qū)⒏钤鶎樱馁N近百姓,磨練自我意志,提升工作能力。

“發(fā)展觀念落后”和“帶頭能人缺乏”是制約老少邊窮地區(qū)發(fā)展的首要因素

與沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)相比,老少邊窮地區(qū)干部干事創(chuàng)業(yè)面臨著更多困難。調(diào)查發(fā)現(xiàn),老少邊窮地區(qū)干部面臨的最大制約因素得票率從高到低依次是:社會發(fā)展程度低、發(fā)展觀念落后(占比81.6%);主觀能動性差、帶頭能人缺乏(占比75.0%);產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱、資金投入不足(占比73.2%);基礎(chǔ)設(shè)施欠賬、公共服務(wù)短板多(占比65.3%);當(dāng)?shù)厝罕娫V求多樣,工作落實(shí)難度大(占比60.4%);自然資源匱乏、生存環(huán)境惡劣(占比58.2%);國家政策傾斜與扶持力度不夠(占比51.3%)。

“發(fā)展觀念落后”和“帶頭能人缺乏”位列前兩位,說明了老少邊窮地區(qū)最缺乏的是先進(jìn)的理念、優(yōu)秀的人才等“軟”的方面。不少干部都向人民論壇記者反映,老少邊窮地區(qū)的干部開放意識不強(qiáng)、視野不夠開闊,和沿海發(fā)達(dá)地區(qū)相比,總處于一種慢半拍或慢一拍的狀態(tài)。很多在別處干部觀念中“順理成章”的事,在老少邊窮地區(qū)卻還有很多思想障礙,阻礙了干部們積極作為。同時,由于老少邊窮地區(qū)干部工作條件較差,不僅很難吸引到有見識、能力強(qiáng)的外地人才,而且一些當(dāng)?shù)厝瞬胚€會外流到沿海發(fā)達(dá)地區(qū),“孔雀東南飛”現(xiàn)象屢見不鮮;久而久之,老少邊窮地區(qū)便成了“人才的洼地”,這又進(jìn)一步制約了當(dāng)?shù)馗刹堪l(fā)展理念的更新。

“產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱、資金投入不足”和“基礎(chǔ)設(shè)施欠賬、公共服務(wù)短板多”兩項(xiàng)緊隨其后,說明了老少邊窮地區(qū)的“硬件”方面仍有不少短板。記者在走訪中發(fā)現(xiàn),老少邊窮地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施相對落后,公路少,高速公路更少,很多貧困區(qū)縣道路不通、交通不便,“晴天一身灰,雨天一身泥”的現(xiàn)象是家常便飯,更別說鐵路、飛機(jī)場了。讓記者尤為感慨的是,一些老少邊窮地區(qū)干部的工作環(huán)境極差,打印機(jī)、傳真機(jī)等辦公設(shè)備由于資金短缺無法更新,有的干部甚至住在危房中,晚上要上廁所只能到距離宿舍一百多米的辦公樓房的洗手間。由于基礎(chǔ)建設(shè)的缺乏,導(dǎo)致老少邊窮地區(qū)貨物不流通,人員不往來,各類資源無法有效開發(fā),產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱,脫貧致富更是難上加難。

“自然資源匱乏、生存環(huán)境惡劣”和“國家政策傾斜與扶持力度不夠”兩項(xiàng)排在了最后。這說明老少邊窮地區(qū)的“貧困”并沒有讓干部們灰心喪氣,貧困地區(qū)干部并沒有把客觀條件當(dāng)做不積極作為借口。在老少邊窮地區(qū)干部這一群體里,很多是靠為國家、為人民奉獻(xiàn)的精神支柱堅守崗位。而且,雖然很多老少邊窮地區(qū)目前在經(jīng)濟(jì)發(fā)展上較為落后,但實(shí)際上擁有很多尚未開發(fā)的旅游資源、文化資源等,尚有很大的發(fā)展?jié)摿ΑK院芏嗬仙龠吀F地區(qū)干部并不會為了沒有資源發(fā)愁,主要還是為找不到發(fā)展路徑、不知道如何合理開發(fā)利用現(xiàn)有資源而憂慮。

絕大多數(shù)老少邊窮地區(qū)干部有意愿積極作為,但“思想關(guān)”、“能力關(guān)”、“壓力關(guān)”、“物質(zhì)關(guān)”導(dǎo)致干部心中迷茫、焦慮、煎熬

調(diào)查中被問及“您認(rèn)為老少邊窮地區(qū)干部任職,哪個坎最難過?” 36.2%的受訪者選擇了“思想關(guān)”,工作認(rèn)真努力,卻沒受到重用;28.8%的受訪者選擇了“能力關(guān)”,面對發(fā)展改革重任,有心無力;19.7%的受訪者選擇了“壓力關(guān)”,擔(dān)憂條件所限無法干出成績;僅有15.3%的受訪者選擇“物質(zhì)關(guān)”,環(huán)境艱苦,條件差。

“思想關(guān)”位列首位。走訪發(fā)現(xiàn),老少邊窮地區(qū)干部最大的思想包袱是,升遷無望,遭遇職業(yè)發(fā)展“天花板”。一位貴州山區(qū)的干部向記者反映,老少邊窮地區(qū)干部升遷論資排輩,年輕人發(fā)展空間小,升遷遙遙無期,一個科員在辦公室踏踏實(shí)實(shí)、兢兢業(yè)業(yè)工作5年,可能仍然是科員。再加上老少邊窮地區(qū)由于位置偏遠(yuǎn)、遠(yuǎn)離中央,任人唯親、當(dāng)?shù)厥兰掖髴魤艛喔刹筷犖榈默F(xiàn)象更為普遍。許多有能力的外地年輕干部懷著一腔熱血來到老少邊窮地區(qū),卻因?yàn)樵诋?dāng)?shù)貨]有背景人脈而無法得到重用,或者沒有辦法做到“好馬配好鞍”,在最適合的崗位上工作,發(fā)揮自身最大的優(yōu)勢。

“能力關(guān)”位列第二位,反映了老少邊窮地區(qū)干部存在著一定“本領(lǐng)恐慌”。綜合受訪者意見,干部“本領(lǐng)恐慌”主要源于兩個方面,一是老少邊窮地區(qū)干部信息來源渠道窄,而且外出考察學(xué)習(xí)機(jī)會較少,使得干部的知識更新有些慢;二是不少干部反映任職過程中很少有培訓(xùn),由于沒有成體系的經(jīng)驗(yàn),工作中的一切都靠自己摸索,遇到了困難也很難在周遭尋求幫助,許多問題懸而未決,只好不斷擱置,自己干工作的積極性也慢慢地消磨殆盡。

“物質(zhì)關(guān)”位列最后一位,說明老少邊窮地區(qū)的“貧困”并沒有讓干部們灰心喪氣,仍有不少干部默默堅守在工作崗位上。一位陜西干部表示,艱苦的環(huán)境磨練了意志,增長了才干,提升了情懷。老少邊窮地區(qū)的干部有本地人,也有外地人,他們都明知工作艱辛、環(huán)境簡陋、勞動強(qiáng)度大,卻依然選擇在這里扎根。當(dāng)被問及堅守在老少邊窮基層一線的原因,有干部回答:“真要是為了賺錢,早就去做生意了,干嘛還遭這份罪;人嘛,總要有點(diǎn)奔頭。”

出于多種因素,不少老少邊窮地區(qū)干部萌生過退意,為干部資源流失埋下隱患

在“您或您身邊的老少邊窮地區(qū)干部面對艱苦環(huán)境,有沒有想‘打退堂鼓”問題的調(diào)查中,42.0%的受訪者選擇了“偶爾想”,21.7%的受訪者選擇了“非常想”。綜合來看,63.7%的干部曾萌生退意,為干部資源流失埋下隱患。

老少邊窮地區(qū)干部萌生退意的原因,主要有如下幾個方面:第一,改革難度大,工作中被污名化的現(xiàn)象嚴(yán)重。有些干部反映,由于老少邊窮地區(qū)思想觀念落后,而且重血緣、重人情,為了傳播一種新理念,介紹一種新方法,推廣一種新技術(shù),老少邊窮地區(qū)干部往往要付出更多的努力。計劃生育、垃圾治理、危舊房改造、低保戶認(rèn)定等工作,都是費(fèi)力不討好的活。群眾工作往往是一次次“磨”出來的,在這中間干部們有時甚至還擔(dān)負(fù)著“鄉(xiāng)里是惡人,村里是仇人”的名聲。不少群眾認(rèn)為老少邊窮地區(qū)干部當(dāng)干部全都是為了個人私利,從思想上就對這些干部持有否定看法,導(dǎo)致老少邊窮地區(qū)工作難度大,名聲難聽。

第二,工作困難多,老少邊窮地區(qū)干部總體上付出大于回報。走訪發(fā)現(xiàn),有些老少邊窮地區(qū)干部常年工作在崗位上,沒有雙休日,沒有節(jié)假日,容易產(chǎn)生“疲勞綜合癥”,有壓力太大盼望歇口氣的想法;同時,與發(fā)達(dá)地區(qū)相比,老少邊窮地區(qū)維護(hù)穩(wěn)定擔(dān)子重。特別是少數(shù)民族和邊遠(yuǎn)地區(qū),極端民族主義、民族分裂主義和恐怖主義盛行,嚴(yán)重影響著當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定。這類工作敏感復(fù)雜,處理起來難度很大,涉及后果比較嚴(yán)重,對干部的各方面能力都要求較高,也使很多干部出于工作難干的壓力產(chǎn)生退縮心理。

第三,一些干部從家庭的角度考慮,選擇離開。比如老少邊窮地區(qū)教育資源的匱乏導(dǎo)致子女未來的升學(xué)發(fā)展困難;再如,經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)導(dǎo)致干部家屬的就業(yè)和經(jīng)濟(jì)收入受影響,等等。

激發(fā)老少邊窮地區(qū)干部的干事創(chuàng)業(yè)熱情需要多樣化措施

當(dāng)被問及“您認(rèn)為老少邊窮地區(qū)干部該如何激勵?”時,74.9%的受訪者認(rèn)為應(yīng)該“加大從邊遠(yuǎn)貧困地區(qū)培養(yǎng)選拔干部的力度”,70.4%的受訪者認(rèn)為應(yīng)該“提高老少邊窮地區(qū)任職干部的薪資水平”,65.8%的受訪者認(rèn)為應(yīng)該“多與發(fā)達(dá)地區(qū)交流培訓(xùn),補(bǔ)足能力短板,激發(fā)干事動力”,63.1%的受訪者認(rèn)為應(yīng)該“出臺相關(guān)政策,將到老少邊窮地區(qū)任職作為干部晉升的考量標(biāo)準(zhǔn)之一”,56.7%的受訪者認(rèn)為應(yīng)該“妥善安置去老少邊窮地區(qū)任職干部的家屬,使其沒有后顧之憂”,51.9%的受訪者認(rèn)為要“因地制宜,提供精準(zhǔn)化培訓(xùn),加強(qiáng)自身修養(yǎng)”。綜合來看,“加大當(dāng)?shù)嘏囵B(yǎng)選拔干部的力度”、“提高官員的薪資水平”和“多與發(fā)達(dá)地區(qū)交流培訓(xùn)”位列前三位。

“加大從邊遠(yuǎn)貧困地區(qū)培養(yǎng)選拔干部的力度”得票最高,說明公眾普遍認(rèn)為老少邊窮地區(qū)干部隊伍需要補(bǔ)充新鮮血液。目前老少邊窮地區(qū)面臨著難以留住人才的困境,而本地區(qū)本身干部由于比較熟悉當(dāng)?shù)厍闆r,很少存在不適應(yīng)的問題,而且對于老少邊窮地區(qū)具有更深厚的感情,更愿意長期留在老少邊窮地區(qū)工作,所以應(yīng)該更多地選拔培養(yǎng)貧困地區(qū)的干部。

“提高老少邊窮地區(qū)任職官員的薪資水平”,說明公眾普遍認(rèn)可老少邊窮地區(qū)干部面臨著更加艱苦的環(huán)境,工作壓力更大,因而獲取一定的物質(zhì)回報是合理的。而且,受訪干部反映不同地區(qū)間同工不同酬的現(xiàn)象普遍存在,提高老少邊窮地區(qū)干部待遇來補(bǔ)齊他們與其他地區(qū)的待遇差距也是重要的激勵措施之一。從物質(zhì)待遇上給予老少邊窮地區(qū)干部保障,也可以減少他們的后顧之憂,在實(shí)現(xiàn)個人價值的同時貢獻(xiàn)家庭,平衡人生的各個方面。

“提供更多的培訓(xùn)與交流,補(bǔ)足能力短板”可以有效地消除干部們的“本領(lǐng)恐慌”。只有多組織老少邊窮地區(qū)的干部同發(fā)達(dá)地區(qū)相互學(xué)習(xí)、交流,才能打破由于環(huán)境上的閉塞帶來的思想禁錮。只有思想解放了,能力提升了,遇到問題可以尋求幫助,而不是僅靠自己摸索,才能讓干部們放心大膽地積極作為,干出一番成績。

此外,在調(diào)查采訪中,部分干部希望對于老少邊窮地區(qū)干部有一定的容錯機(jī)制。由于客觀條件的差異,老少邊窮地區(qū)干部工作能力有限,很多干部反映,在工作的嘗試、實(shí)踐中難免會出現(xiàn)錯誤,很多時候選擇安于現(xiàn)狀而不是積極改革也是出于害怕犯錯的考慮。大部分干部十分渴望能力得到提高、積極在工作崗位上作為,如果缺乏容錯制度,干部的積極性就很容易被挫傷。因此,容錯機(jī)制的提出不僅是對干部的保護(hù),更是一種激勵。

(執(zhí)筆:人民論壇記者王慧 張夏夢)

責(zé)編/高驪 美編/李祥峰