九暹醬酒酒體香氣成分及其幽雅特征機理的研究

吳天祥,劉 昕,黃 忠,朱俊杰,楊祖滔,趙群麗(貴州大學釀酒與食品工程學院,貴州貴陽550025)

?

九暹醬酒酒體香氣成分及其幽雅特征機理的研究

吳天祥,劉昕,黃忠,朱俊杰,楊祖滔,趙群麗

(貴州大學釀酒與食品工程學院,貴州貴陽550025)

摘要:分析了九暹醬酒各類型酒體中總酸、總酯及酒體風味香氣的GC-MS成分等指標。通過數據比對和分析,總結出了九暹醬酒酒體“幽雅成分”的基本特征:九暹醬酒酒體中含有的豐富的有機酸是賦予九暹酒體在醇味上口感細膩的主要因素;九暹酒窖底香酒體中酸性物質對醇味上口感細膩的貢獻是有積極意義的;九暹酒的酒體中含有豐富的酯類物質是賦予九暹酒酒體在香氣上形成幽雅特征的主要因素之一。堅持“傳承和創新大曲醬香工藝”,提出了醬香“酒體香氣”追求“幽雅醬香”品質的理念是堅守和創新醬香型白酒工藝的關鍵。

關鍵詞:大曲;醬香型白酒;幽雅;特征;香氣成分

貴州仁懷茅臺鎮是我國醬香型白酒的重要產區,原料獨特、工藝獨特、生態環境獨特,賦予了茅臺鎮醬香型白酒的獨特魅力,也形成了大曲醬香白酒在繼承傳統工藝上體現堅守和創新的主基調,使得茅臺鎮的醬酒酒體個性呈現“百花齊放、一酒一格”的特點。1964年10月至1966年3月由國家輕工業部、貴州省輕工業廳和貴州茅臺酒廠等單位組成的“茅臺酒試點工作組”開展了兩個生產周期的科學試驗,首次明確了貴州茅臺酒3種典型香型體(醬香典型體、醇甜典型體、窖底香典型體)的劃分。從大曲醬香白酒國家標準中的感官要求[1]可以看出,優級醬香白酒的香氣要“醬香突出、香氣幽雅、空杯留香持久”,口味要“酒體醇厚豐滿、諸味協調、回味悠長”。基于本研究中心對醬香白酒品質中所要求的“香氣幽雅”指標的興趣,設計實驗開展了“醬香型白酒幽雅特征機理”的研究,以期探索和分析醬香型白酒中能體現或表達“香氣幽雅”的“特征成分或形成的機理”。

1 材料與方法

1.1材料、試劑

酒樣:九暹醬酒5輪次“醇甜酒體”,5輪次“醬香酒體”,1~7輪次綜合樣,九暹醬酒“盤勾酒體”,九暹醬酒(成品酒),飛天茅臺酒。

1.2實驗方法

1.2.1總酸的測定[2]

準確量取樣品50.0 mL于250 mL錐形瓶中,加入0.5 %的酚酞試劑2滴,用NaOH標準溶液滴定至微紅色,即為終點,記錄消耗NaOH標準溶液的體積毫升數。

X= c(NaOH)×V×60/50

式中:X——樣品中總酸的質量濃度(以乙酸計),g/L;

c(NaOH)——NaOH標準滴定溶液的實際濃度,mol/L;

V——測定時消耗氫氧化鈉標準溶液的體積,mL;

60——乙酸的摩爾質量;

50——吸取樣品的體積,mL。

1.2.2總酯的測定[2]

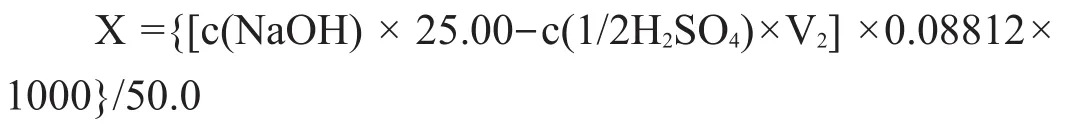

準確量取樣品50 mL于250 mL的干燥潔凈磨口三角瓶中,加入2滴0.5 %的酚酞指示劑,用0.1 mol/L NaOH標準溶液滴定至微紅色,記錄消耗NaOH標準溶液的體積毫升數V1,切忌過量。再準確加入25 mL NaOH標準溶液(可根據實際情況增減加入NaOH標準溶液),搖勻,置于沸水浴中回流30 min,取下后冷卻至室溫,用c(1/2H2SO4)=0.1 mol/L H2SO4標準滴定溶液進行反滴定,使微紅色剛好完全消失為終點,記錄消耗H2SO4標準溶液的體積毫升數V2。

式中:X——樣品中總酯的質量濃度(以乙酸乙酯計),g/L;

c(NaOH)——NaOH標準滴定溶液的實際濃度,mol/L;

25.00——皂化時加入NaOH標準滴定溶液的體積,mL;

c(1/2H2SO4)——H2SO4標準滴定溶液的實際濃度,mol/L;V2——反滴定時消耗H2SO4標準滴定溶液的體積,mL;

0.08812——與1.00 mL NaOH標準滴定溶液[c(NaOH)= 1.000 mol/L]相當的乙酸乙酯的質量,g;

50——取樣體積,mL。

1.2.3白酒風味成分氣相色譜分析條件[3]

Agilent 7890A氣相分析儀,安捷倫科技有限公司;AT.LZP-930(25 m×0.32 mm×0.25 μm)白酒專用色譜柱,中科院蘭州化學物理研究所。

程序升溫條件:35℃(5 min)→7℃/min→100℃(2 min)→10℃/min→150℃(4 min);分流比:35∶1;H2流速:40 mL/min,空氣流速:400 mL/min,尾吹:30 mL/min;載氣N2流速:1.0 mL/min;進樣口溫度:210℃;檢測口溫度:230℃;進樣量:1 μL。

1.2.4白酒風味成分GC-MS分析條件[4]

色譜柱:AT.LZP-930 (25 m×0.32 mm×0.25 μm)白酒專用色譜柱。

柱溫45℃(保留2 min),以4℃/min升溫至220℃,保持2 min;汽化室溫度250℃;載氣為高純He (99.999 %);柱前壓7.62 psi,載氣流量1.0 mL/min;不分流進樣;溶劑延遲時間:1.0 min。

離子源為EI源;離子源溫度230℃;四極桿溫度150℃;電子能量70 eV;發射電流34.6 μA;倍增器電壓1652 V;接口溫度280℃;質量范圍20~450 amu。對總離子流圖中的各峰經質譜計算機數據系統檢索及核對Nist2005和Wiley275標準質譜圖,用峰面積歸一化法測定了各化學成分的相對質量分數。

2 結果與分析

2.1總酸和總酯的水平對醬酒酒體“幽雅度”的影響

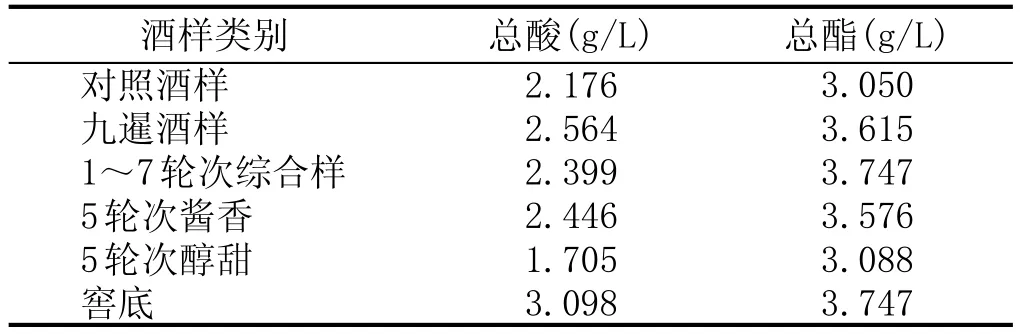

本課題組在研究中提出了表達醬香型白酒酒體“幽雅度”的評價指標主要來源于“香氣的幽雅度”“口感的細膩度”“香和味的協調度”這3個因素。采用傳統大曲醬香型白酒酒樣為對照,對比分析九暹酒的理化指標項目中總酸和總酯,數據見表1。

表1 九暹醬酒與對照酒樣的“風格差異”點

品質較好的醬酒的總酸一般在2.0 g/L以上。這是因為白酒中的有機酸是酒體主要呈味物質之一,白酒酒體中的有機酸主要包括酒醅發酵過程中所形成的乙酸、丙酸、丁酸、乳酸、己酸和高級脂肪酸等物質。品質較好的醬酒總酯含量一般在3.0 g/L以上。酯類物質是白酒中重要的呈香呈味物質(包括乙酸乙酯、乳酸乙酯、己酸乙酯、戊酸乙酯等多種成分)。

分析結果表明,九暹酒的輪次酒總酸含量較高,特別是窖底香酒體達到3.098 g/L,1~7輪次綜合樣的酒體中總酸含量達到2.399 g/L。對照醬香型白酒國家標準的數據來分析:國家標準優質醬酒的總酸大于1.40 g/L,顯然,具有2.564 g/L總酸的九暹酒的酒體在酒體酸味的平衡上協調度是很高的。九暹酒的輪次酒總酯含量較高,特別是窖底香酒體達到3.747 g/L,1~7輪次綜合樣的酒體中總酯含量達到3.747 g/L。對照醬香型白酒國家標準的數據來分析:國家標準優質醬酒的總酯大于2.20 g/L,顯然,具有3.615 g/L總酯的九暹酒的酒體在酒體酯香的平衡上協調度是很高的。

2.2九暹5輪次“醇甜酒體”中酸、酯及高級醇的對比分析

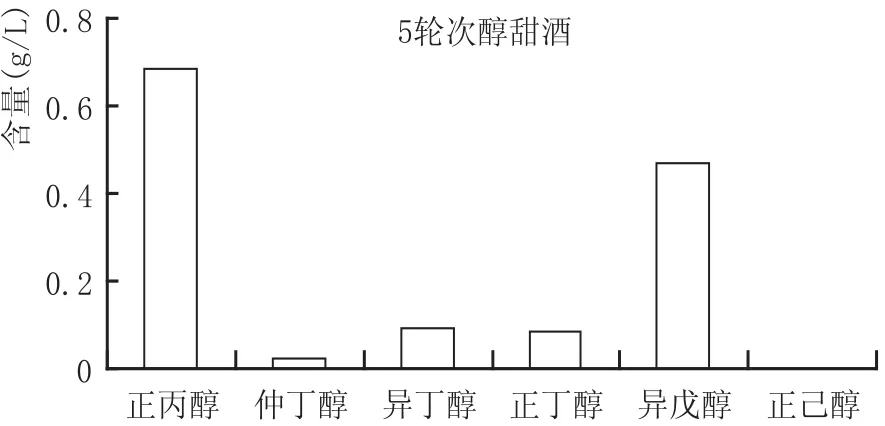

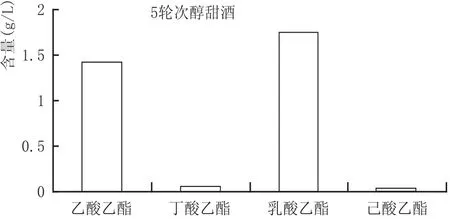

醬香型“醇甜酒體”中的酸、酯及高級醇的比例對酒體香氣和味覺的影響是比較關鍵的。“醇甜酒體”對比分析目的是以九暹酒5輪次“醇甜酒體”為研究對象,進一步探明九暹酒中醇甜酒體中的酸、酯及高級醇的比例與酒體形成香氣幽雅和口感細膩的內在規律。分析結果見圖1~圖4。

九暹酒5輪次“醇甜酒體”中乙酸含量為0.9924 g/L,乳酸含量為0.2258 g/L,丁酸含量為0.1998 g/L,己酸未檢出(限制性檢出含量為小于0.04 g/L)。分析結果表明:(1)己酸未檢出充分彰顯了5輪次醇甜酒在有機酸種類及其分布上的獨特風格;(2)有機酸含量的排序為乙酸、乳酸、丁酸,這是醬香型白酒固態發酵工藝及其控制、執行的正面反映;(3)乙酸含量與乳酸的比值為4.395,乙酸含量與丁酸的比值為4.967;而乳酸與丁酸比值為1.13。研究表明,乙酸、乳酸和丁酸協同作用對醇甜酒體呈味的貢獻是最大的和協調的。

圖1 乙醛和乙縮醛的分布

圖2 高級醇的分布

圖3 四大酯類的分布

圖4 四大酸的分布

九暹酒5輪次“醇甜酒體”中乙酸乙酯含量為1.4141g/L,乳酸乙酯含量為1.7437 g/L,丁酸乙酯含量為0.0499 g/L,己酸乙酯含量為0.0082 g/L。分析結果表明:(1)有機酸含量的排序為乳酸乙酯、乙酸乙酯、丁酸乙酯、己酸乙酯,這是醬香型白酒固態發酵工藝及其控制、執行的正面反映;(2)乙酸乙酯與乳酸乙酯的比值為0.81,乳酸乙酯的含量較高,賦予了醇甜酒體的厚度;乙酸乙酯與丁酸乙酯的比值為28.338;乙酸乙酯與己酸乙酯的比值為172.451。研究表明,醇甜酒體中的乳酸乙酯、乙酸乙酯、丁酸乙酯和己酸乙酯的協同作用對醇甜酒體呈香和形成幽雅香氣的貢獻是最大的和協調的。

九暹酒5輪次“醇甜酒體”中高級醇的正丙醇含量為0.6868 g/L,異戊醇含量為0.4715 g/L,異丁醇含量為0.0949 g/L,正丁醇含量為0.0812 g/L,仲丁醇含量為0.0249 g/L,正己醇未檢出(限制性檢出含量為小于0.04 g/L)。分析結果表明:(1)正己醇未檢出,充分彰顯了5輪次“醇甜酒”在高級醇種類及其分布上的獨特風格;(2)高級醇含量的排序為正丙醇、異戊醇、異丁醇、正丁醇、仲丁醇,這是醬香5輪次醇甜酒固態發酵工藝及其控制、執行的正面反映;(3)正丙醇含量與異戊醇的比值為1.457,高級醇的種類豐富和含量高賦予了5輪次醇甜酒體的舒適感。研究表明,醇甜酒中的正丙醇、異戊醇、異丁醇、正丁醇、仲丁醇的分布和協同作用對醇甜酒體形成幽雅香氣的貢獻是最大的和協調的。

九暹酒5輪次“醇甜酒體”中乙醛含量為1.7059 g/L,乙縮醛含量為0.8861 g/L。分析結果表明:(1)乙醛和乙縮醛是醇甜酒體中的助香成分物質,其含量過高將直接影響醇甜酒體的辛辣味和刺激性;(2)乙醛與乙縮醛的比值為1.925,這個比值對酒體的柔和度是合適的。

2.3九暹5輪次“醬香酒體”中酸、酯及高級醇的對比分析

醬香型“醬香酒體”中的酸、酯及高級醇的比例對酒體香氣和味覺的影響是比較關鍵的。“醬香酒體”的研究目的是以九暹酒5輪次“醬香酒體”為研究對象,進一步探明九暹醬酒“醬香酒體”中的酸、酯及高級醇的比例與酒體形成香氣幽雅和口感細膩特征的內在規律。分析結果見圖5~圖8。

九暹酒5輪次“醬香酒體”四大酸中乙酸含量為2.6406 g/L,乳酸含量0.2121 g/L,丁酸含量0.1445 g/L,己酸未檢出(限制性檢出含量為小于0.04 g/L)。分析結果表明:(1)己酸未檢出,充分彰顯了5輪次醬香酒在有機酸種類及其分布上的獨特風格;(2)有機酸含量的排序為乙酸、乳酸、丁酸,這是醬香型白酒固態發酵工藝及其控制、執行的正面反映;(3)乙酸含量與乳酸的比值為12.449,乙酸含量與丁酸的比值為18.274;而乳酸與丁酸比值為1.47。研究表明,乙酸、乳酸和丁酸協同作用對5輪次醬香酒體呈味的貢獻是最大的和協調的。

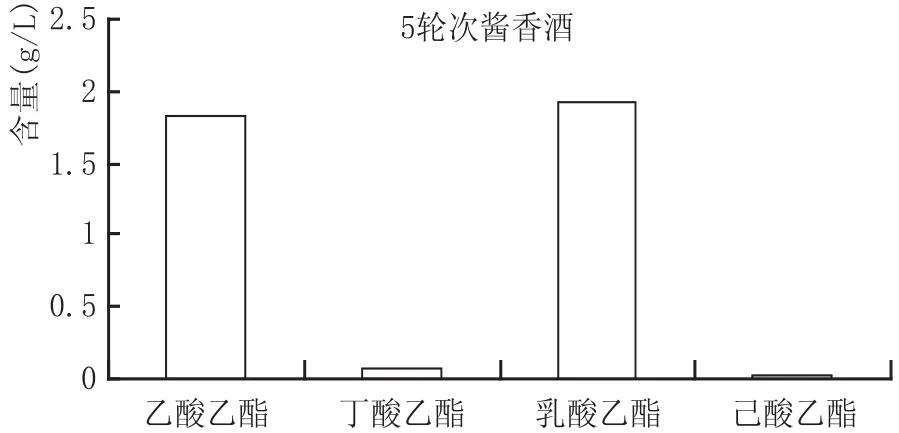

九暹酒5輪次“醬香酒體”中乙酸乙酯含量為1.8242 g/L,乳酸乙酯含量為1.9263 g/L,丁酸乙酯含量為0.0666 g/L,己酸乙酯含量為0.0149 g/L。分析結果表明:(1)“醬香酒體”中四大酯含量的排序為乳酸乙酯、乙酸乙酯、丁酸乙酯、己酸乙酯,這是醬香型白酒固態發酵工藝及其控制、執行的正面反映;(2)乙酸乙酯與乳酸乙酯的比值為0.947,乳酸乙酯的含量較高,賦予了醬香酒體的厚度;乙酸乙酯與丁酸乙酯的比值為27.39;乙酸乙酯與己酸乙酯的比值為122.429。研究表明,醬香酒中的乳酸乙酯、乙酸乙酯、丁酸乙酯和己酸乙酯的協同作用對5輪次醬香酒體呈香和形成幽雅香氣的貢獻是最大的和協調的。

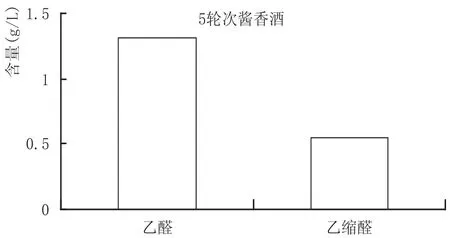

圖5 乙醛和乙縮醛的分布

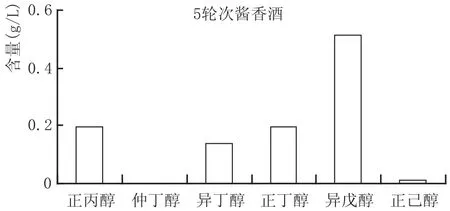

圖6 高級醇的分布

圖7 四大酯的分布

圖8 四大酸的分布

九暹酒5輪次“醬香酒體”高級醇中正丙醇含量為0.1981 g/L,異戊醇含量為0.5107 g/L,異丁醇含量為0.1379 g/L,正丁醇含量為0.1962 g/L,仲丁醇未檢出,正己醇0.0090 g/L。分析結果表明:(1)仲丁醇未檢出,充分彰顯了5輪次“醬香酒”在高級醇種類及其分布上的獨特風格;(2)高級醇含量的排序為異戊醇、正丙醇、異丁醇、正丁醇、仲丁醇,這是5輪次醬香酒固態發酵工藝及其控制、執行的正面反映;(3)正丙醇含量與異戊醇的比值為0.3878,高級醇的種類豐富和含量高賦予了5輪次醬香酒體的舒適感。結果表明:5輪次“醬香酒體”高級醇分布與5輪次“醇甜酒體”高級醇的分布狀態是不同的。研究表明,醇甜酒中的異戊醇、正丙醇、異丁醇、正丁醇、仲丁醇的分布和協同作用對5輪次醬香酒體形成幽雅香氣的貢獻是最大的和協調的。

九暹酒5輪次“醬香酒體”中乙醛含量為1.3166 g/L,乙縮醛含量為0.5535 g/L。分析結果表明:(1)乙醛和乙縮醛是酒體中的助香成分物質,其含量過高將使得5輪次醬香酒體出現辛辣味和刺激性;(2)乙醛與乙縮醛的比值為2.378,這個比值對“醬香酒體”的柔和度是合適的。

2.4九暹“盤勾酒體”中酸、酯及高級醇的對比分析

醬香型白酒的盤勾是及其重要的工序,對酒體風格的形成是至關重要的過程。“盤勾酒體”中的酸、酯及高級醇的比例對酒體香氣和味覺的影響是比較重要的。“盤勾酒體”研究目的是以九暹酒生產過程中的“盤勾酒體”為研究對象,進一步探明九暹酒“盤勾酒體”中的酸、酯及高級醇的比例與酒體形成香氣幽雅和口感細膩特征的內在規律。分析結果見圖9~圖12。

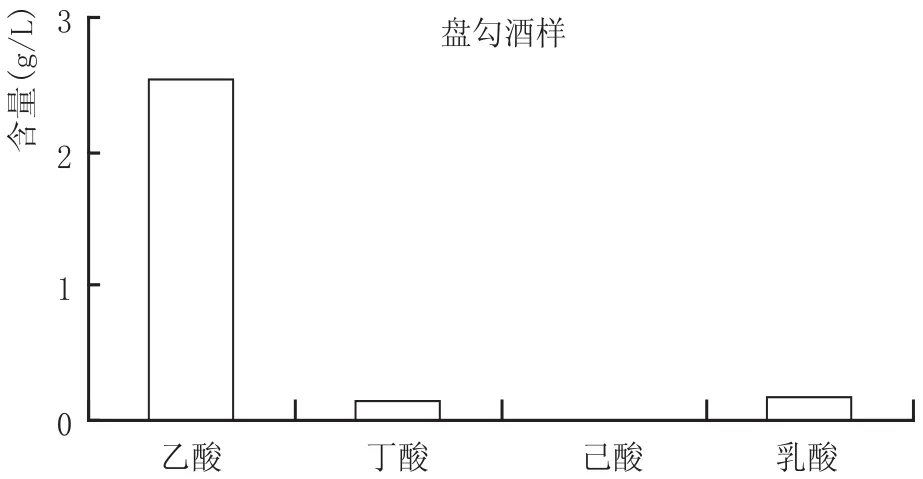

“盤勾酒體”中的乙酸含量為2.5455 g/L,乳酸含量為0.1686 g/L,丁酸含量為0.1314 g/L,己酸未檢出(限制性檢出含量為小于0.04 g/L)。分析結果表明:(1)己酸未檢出,充分彰顯了“盤勾酒體”在有機酸種類及其分布上的獨特風格;(2)有機酸含量的排序為乙酸、乳酸、丁酸,這是醬香型白酒固態發酵工藝及其控制、執行的正面反映;(3)乙酸含量與乳酸的比值為15.097,乙酸含量與丁酸的比值為19.372,而乳酸與丁酸比值為1.28。研究表明,乙酸、乳酸和丁酸協同作用對生產過程“盤勾酒體”呈味的貢獻是最大的和協調的。

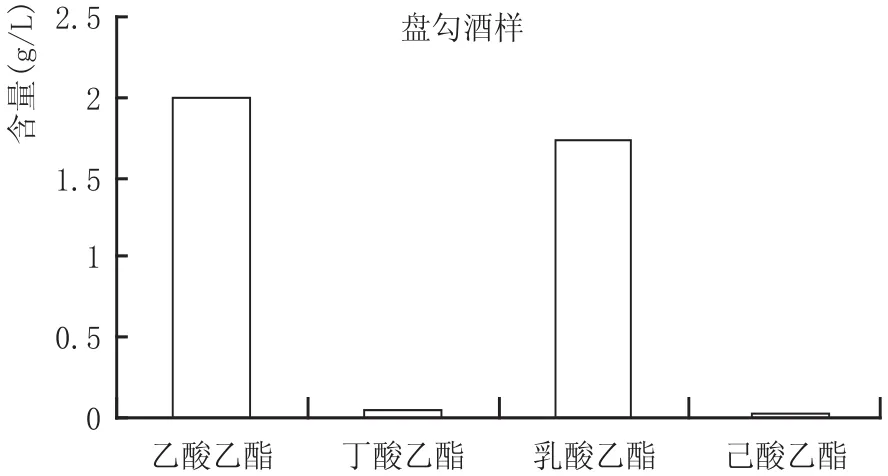

“盤勾酒體”中的乙酸乙酯含量為1.9967 g/L,乳酸乙酯含量為1.7417 g/L,丁酸乙酯含量為0.0582 g/L,己酸乙酯含量為0.0085 g/L。分析結果表明:(1)“盤勾酒體”中四大酯的含量的排序為乙酸乙酯、乳酸乙酯、丁酸乙酯、己酸乙酯,這是醬香型白酒固態發酵工藝及其控制、執行的正面反映;(2)乙酸乙酯與乳酸乙酯的比值為1.146,盤勾酒體中乙酸乙酯與乳酸乙酯的含量相對適中;乙酸乙酯與丁酸乙酯的比值為34.307;乙酸乙酯與己酸乙酯的比值為234.905。研究表明,生產過程中“盤勾酒體”中的乙酸乙酯、乳酸乙酯、丁酸乙酯和己酸乙酯的協同作用對九暹酒酒體呈香和形成幽雅香氣的貢獻是最大的和協調的。

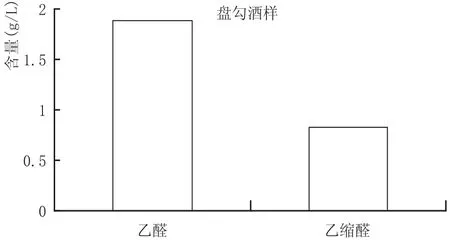

圖9 乙醛和乙縮醛的分布

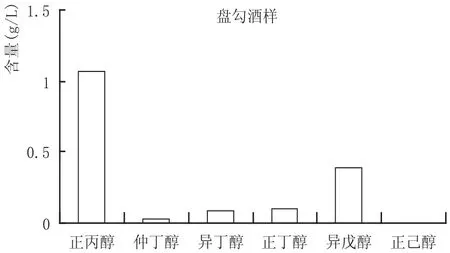

圖10 高級醇的分布

圖11 四大酯的分布

圖12 四大酸的分布

“盤勾酒體”高級醇中的正丙醇含量為1.0634 g/L,異戊醇含量為0.3905 g/L,異丁醇含量為0.0928 g/L,正丁醇含量為0.1061 g/L,仲丁醇0.0255 g/L,正己醇未檢出。分析結果表明:(1)正己醇未檢出,充分彰顯了生產過程“盤勾酒體”在高級醇種類及其分布上的獨特風格;(2)高級醇含量的排序為正丙醇、異戊醇、正丁醇、異丁醇、仲丁醇,這是“盤勾酒體”特有的高級醇分布特征;(3)正丙醇含量與異戊醇的比值為2.723,這個比值表明了“盤勾酒體”中正丙醇在高級醇中的權重是最大的。生產過程中“盤勾酒體”高級醇分布與“單體酒體”高級醇的分布狀態是不同的。研究表明,“盤勾酒體”中的正丙醇、異戊醇、正丁醇、異丁醇、仲丁醇的分布和協同作用對九暹酒酒體形成幽雅香氣的貢獻是最大的和協調的。

“盤勾酒體”中乙醛含量為1.8778 g/L,乙縮醛含量為0.8223 g/L。分析結果表明:(1)乙醛和乙縮醛是“盤勾酒體”中的助香成分物質,其含量過高將使得“盤勾酒體”出現辛辣味和刺激性;(2)乙醛與乙縮醛的比值為2.283,這個比值對“盤勾酒體”的柔和度是合適的。

2.5“九暹醬酒”酒體中酸、酯及高級醇的對比分析

在研究和分析醬香單體酒、醇甜單體酒、盤勾酒的基礎上,探明了酸類物質、酯類物質、高級醇、醛類物質對醬香酒體“香氣和口感的貢獻及其相關性”的規律。為此,接著研究“九暹醬酒”與“對照酒樣”在香氣成分及其分布上的差異或共性特征,為進一步科學認識醬香型白酒的“幽雅的香氣和細膩的口感”酒體特征提供參考。

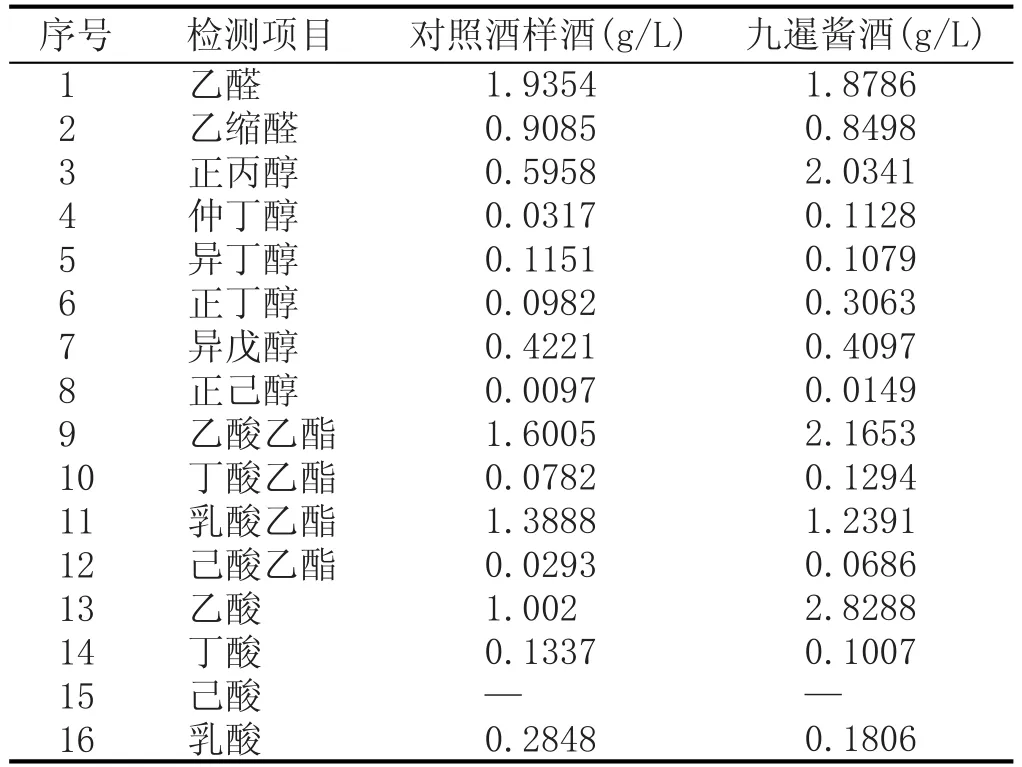

在分析中采用的對照酒樣是大曲醬香的典型酒體,這對比較分析“傳統大曲醬香”和“現代幽雅醬香”的香氣和特征差異是有借鑒作用的。分析結果見表2。

按照上述分析結果,對“成品九暹醬酒的酒體”有如下的幾個研判:

(1)從乙醛和乙縮醛項目指標值的比對來分析,九暹醬酒的乙醛和乙縮醛含量分別低于對照酒樣的(0.0568 g/L和0.0587 g/L)。這個數據表明:九暹酒酒體的辛辣強度和香氣的刺激強度相對較低,說明酒體呈現一定程度的柔和特征。

(2)從正丙醇、異戊醇、正丁醇、異丁醇、仲丁醇項目指標上分析,九暹醬酒的高級醇總量相對較好,酒體中高級醇對酒體醇香的舒適度是至關重要的,說明九暹酒高級醇物質的分布和組合對香氣幽雅的形成是有輔助作用的。

(3)從酯類物質項目指標上分析,九暹醬酒的酒體呈現高乙酸乙酯、低乳酸乙酯的組合特征,這是一個值得關注的酒體呈香物質數據。

(4)從酸類物質項目指標上分析,九暹醬酒的酒體呈現高乙酸、低乳酸含量的分布特征,這是非常值得關注的酒體呈味物質數據。

表2 九暹醬酒與對照酒樣的香氣成分比較

上述研究結果表明,九暹醬酒的酒體的幽雅香氣和酒體的柔和度是與其中的乙酸、乳酸、乙酸乙酯、乳酸乙酯、乙醛、乙縮醛以及高級醇的分布、含量及其相對比值密切相關的。

2.6基于GC/MS技術的九暹醬酒幽雅成分的分析實驗

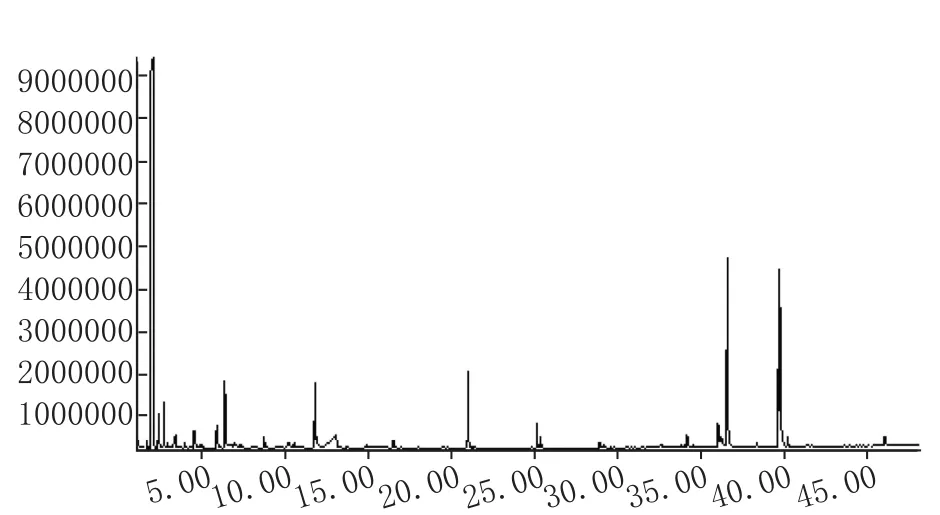

在前面氣相色譜分析的基礎上,我們進行了九暹醬酒一些色譜成分的分析和比對,為進一步開展深度的醬酒幽雅特征成分的研究指明了方向。為此,利用GC-MS技術進一步分析九暹醬酒幽雅揮發性成分及其相對含量,試驗采用傳統大曲醬香酒樣為對照與九暹醬酒進行比較分析,對我們評價九暹醬酒幽雅香氣是有幫助的。分析結果見圖13~圖17和表3~表7。

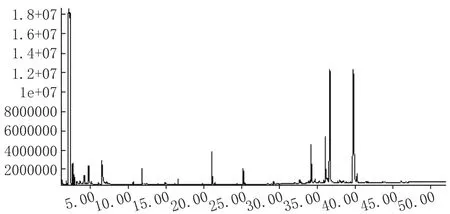

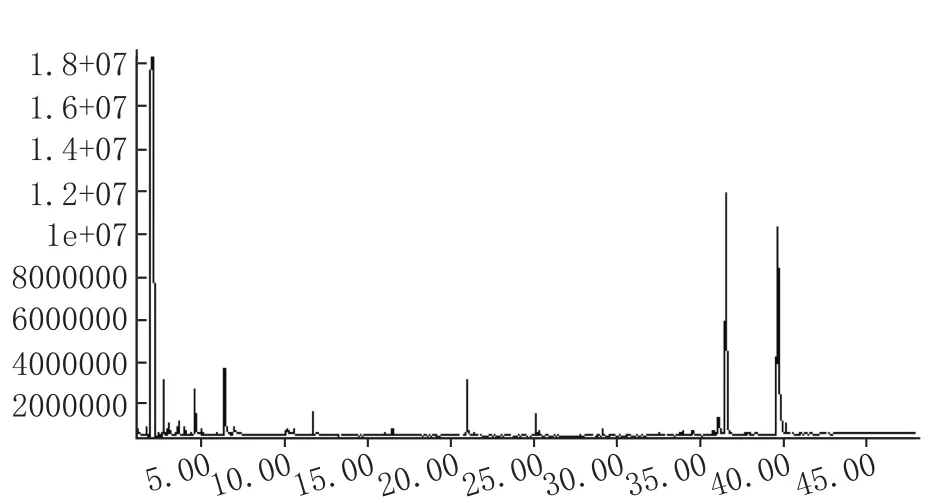

圖13 九暹醬酒酒樣的GC-MS圖

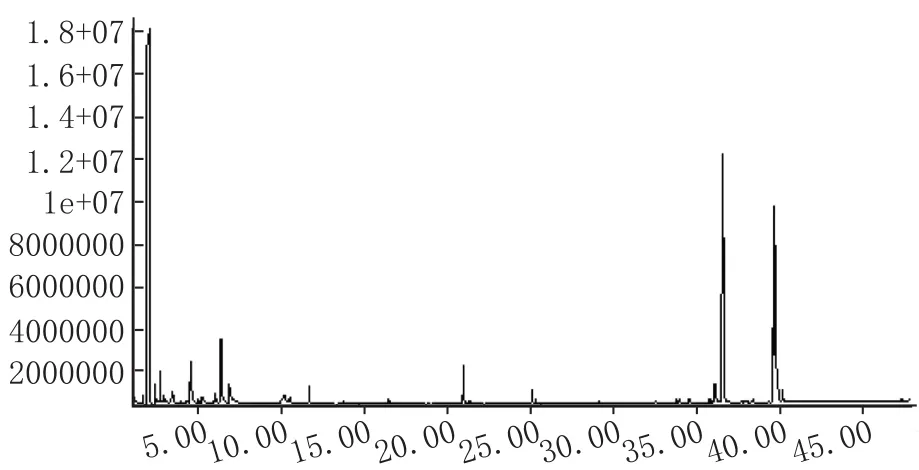

圖14 盤勾酒酒樣的GC-MS圖

基于GC-MS的分析,得出如下的研判:九暹酒香氣幽雅的形成需要醬香型白酒酒體中酸類成分的協調、酯類物質的協調、高級醇的協調,結果表明,影響其幽雅特征的因素是:(1)醬酒中乙醛和乙縮醛的分布及其含量對酒體的柔和度是至關重要的;(2)3種典型酒體中四大酸和四大酯的分布及其含量對形成幽雅的香氣的影響比較大,特別是窖底香酒體的作用和貢獻是非常重要的;(3)醬酒中高級醇的分布及其含量對醬酒形成幽雅香氣起到明顯的輔助作用。

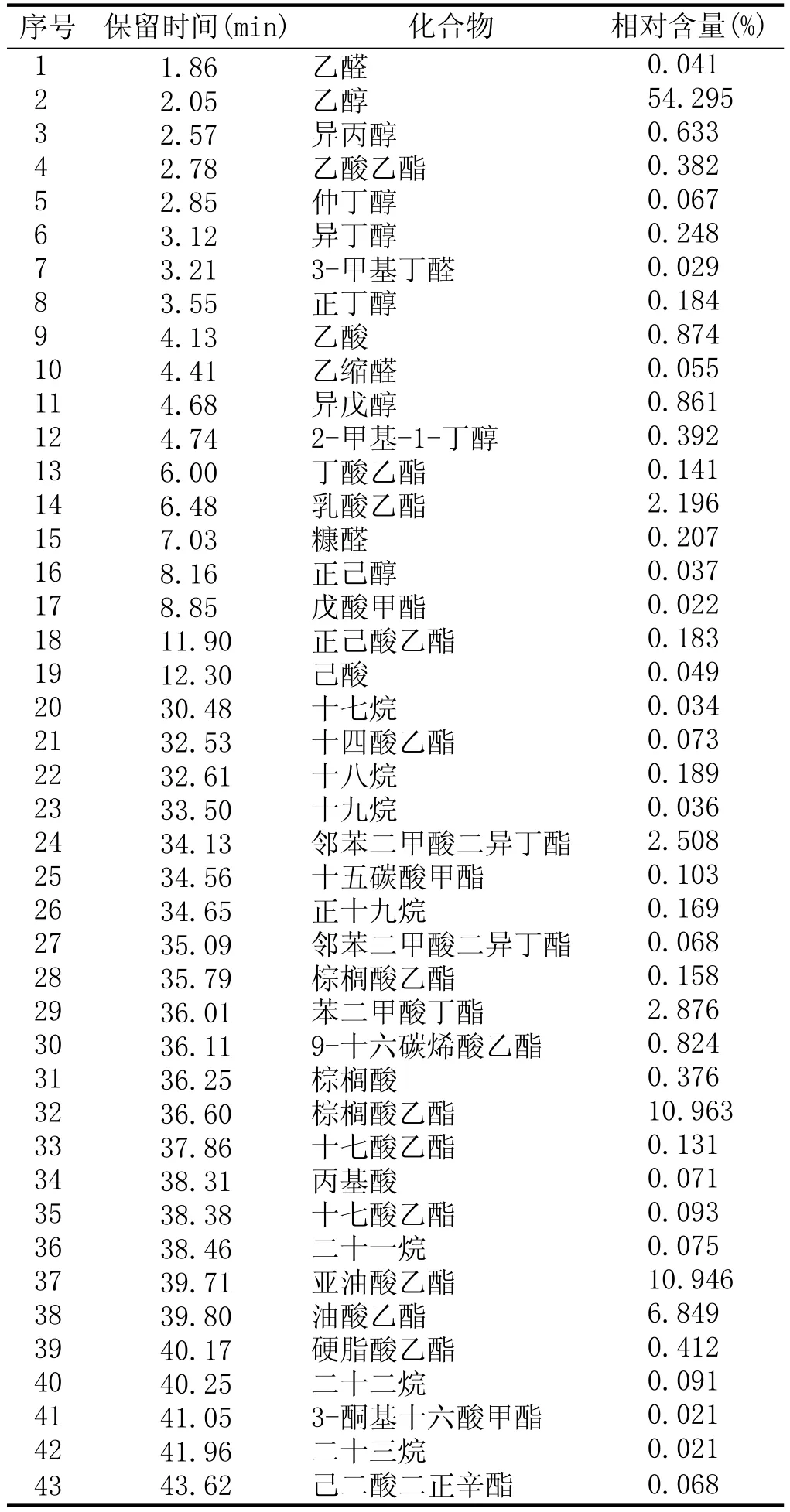

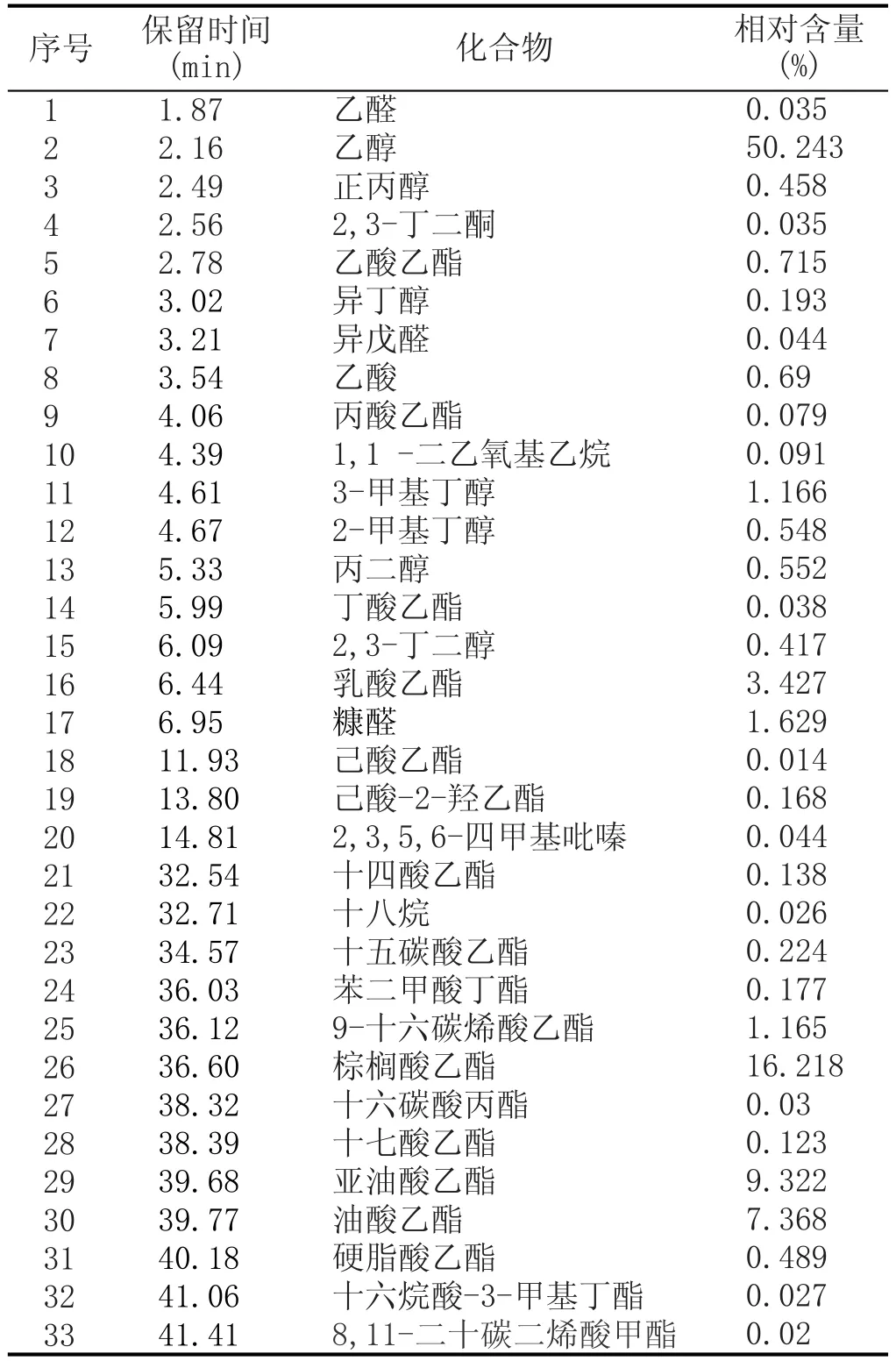

表3 九暹醬酒酒樣的揮發性成分相對含量

3 討論

3.1九暹醬酒酒體的基本特征。研究表明:(1)九暹醬酒的酒體中含有的豐富的有機酸是賦予九暹酒體在醇味上口感細膩的主要因素;(2)九暹醬酒窖底香酒體中酸性物質對醇味上口感細膩的貢獻是有積極意義的;(3)九暹醬酒的酒體中含有的豐富的酯類物質是賦予九暹酒體在香氣上形成幽雅特征的主要因素之一;(4)九暹醬酒窖底香酒體與1~7輪次綜合樣的酒體中總酯含量均達到3.747 g/L,表明九暹醬酒的酒體的酯類物質是非常豐富和飽滿的,這些酯類物質對酒體香氣幽雅的形成和貢獻是有積極意義的。

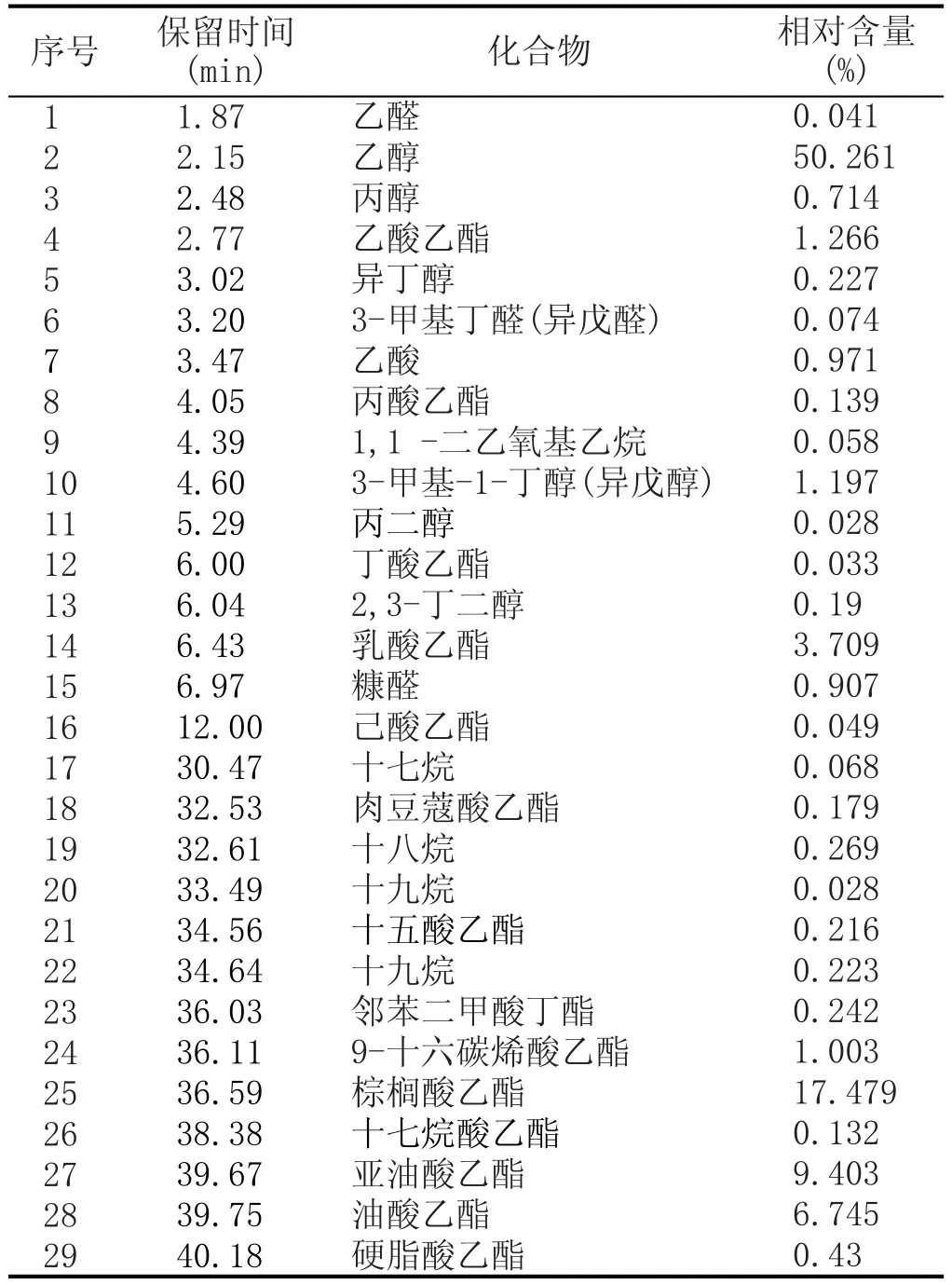

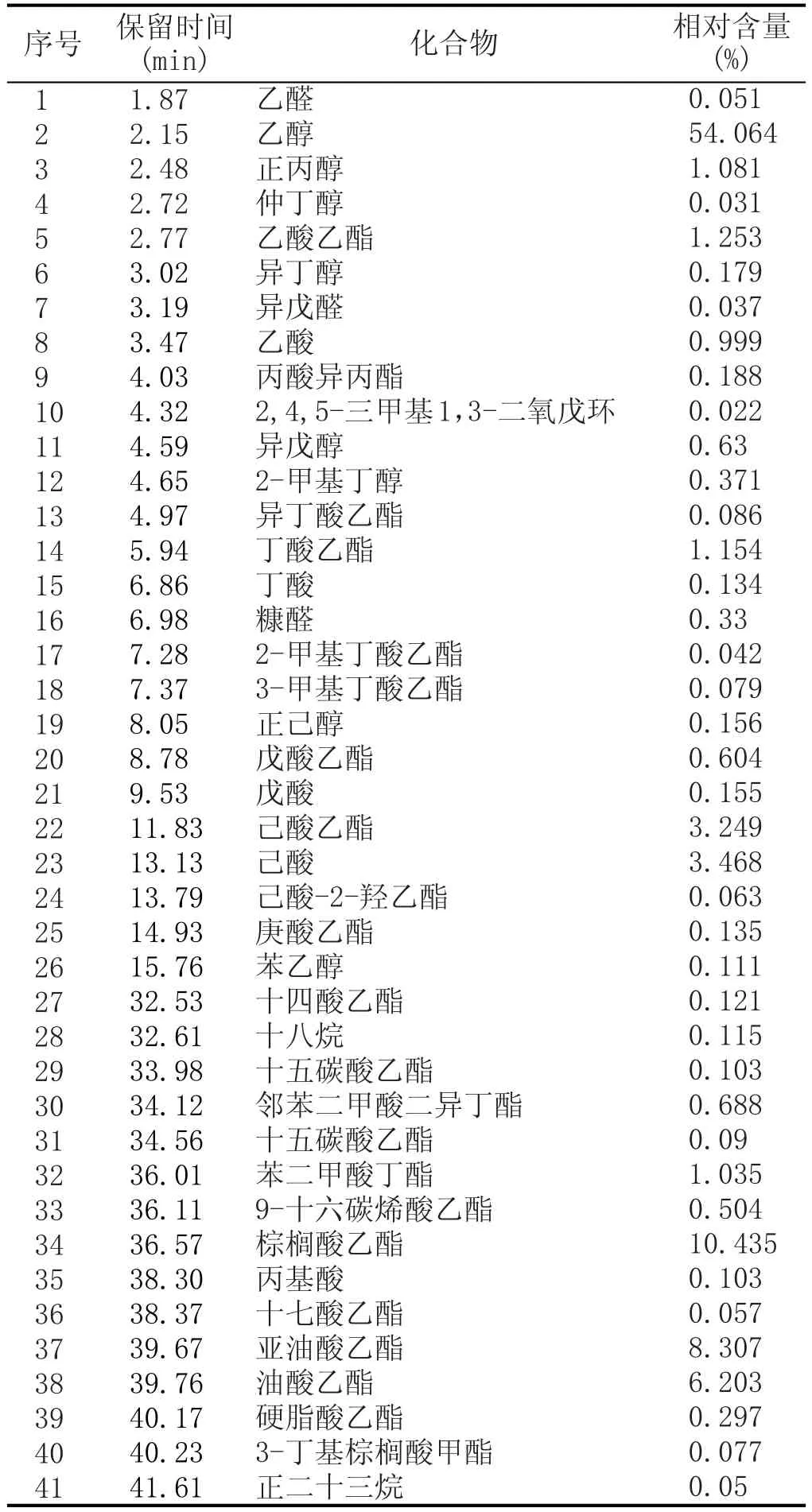

表4 盤勾酒酒樣的揮發性成分

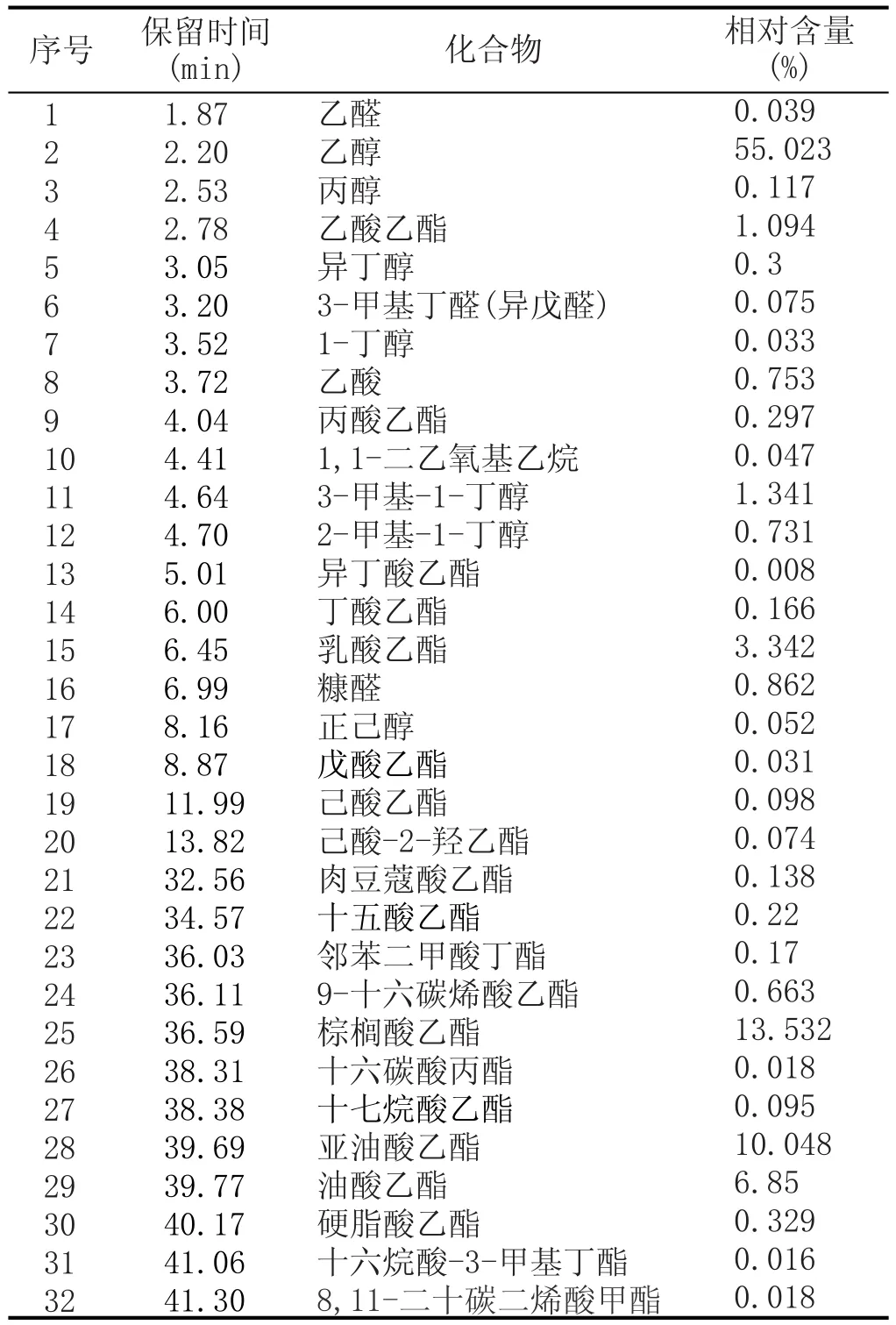

表5 5輪次醬香酒酒樣的揮發性成分相對含量

3.2九暹“醇甜酒體”的基本特征。研究表明:(1)乙酸、乳酸和丁酸協同作用對醇甜酒體呈味的貢獻是最大的和協調的;(2)醇甜酒中的乳酸乙酯、乙酸乙酯、丁酸乙酯和己酸乙酯的協同作用對醇甜酒體呈香和形成幽雅香氣的貢獻是最大的和協調的;(3)醇甜酒中的正丙醇、異戊醇、異丁醇、正丁醇、仲丁醇的分布和協同作用對醇甜酒體形成幽雅香氣的貢獻是最大的和協調的;(4)乙醛和乙縮醛是醇甜酒體中的助香成分物質,其含量過高將直接導致酒體的辛辣味和刺激性。

圖15 5輪次醬香酒酒樣GC-MS圖

圖16 5輪次醇甜酒酒樣的GC-MS圖

3.3九暹“醬香酒體”的基本特征。研究表明:(1)乙酸、乳酸和丁酸協同作用對5輪次醬香酒體呈味的貢獻是最大的和協調的;(2)醬香酒中的乳酸乙酯、乙酸乙酯、丁酸乙酯和己酸乙酯的協同作用對5輪次醬香酒體呈香和形成幽雅香氣的貢獻是最大的和協調的;(3)醇甜酒中的異戊醇、正丙醇、異丁醇、正丁醇、仲丁醇的分布和協同作用對5輪次醬香酒體形成幽雅香氣的貢獻是最大的和協調的;(4)乙醛和乙縮醛是酒體中的助香成分物質,其含量過高會直接導致5輪次醬香酒體的辛辣味和刺激性。

3.4九暹“盤勾酒體”的基本特征。研究表明:(1)乙酸、乳酸和丁酸協同作用對生產過程“盤勾酒體”呈味的貢獻是最大的和協調的;(2)生產過程“盤勾酒體”中的乙酸乙酯、乳酸乙酯、丁酸乙酯和己酸乙酯的協同作用對九暹酒酒體呈香和形成幽雅香氣的貢獻是最大的和協調的;(3)盤勾酒體中的正丙醇、異戊醇、正丁醇、異丁醇、仲丁醇的分布和協同作用對九暹酒酒體形成幽雅香氣的貢獻是最大的和協調的。

表6 5輪次醇甜酒酒樣揮發性成分

表7 窖底香酒酒樣揮發性成分

3.5研究和分析進一步說明:堅持“傳承和創新大曲醬香工藝”,提出了醬香“酒體香氣”追求“幽雅醬香”品質的理念是堅守和創新醬香型白酒工藝的關鍵。

3.6進一步研究醬香單體酒、醇甜單體酒、窖底香單體酒的特征及其成品酒的香氣幽雅度和口感的細膩度的內在本質,對創新產品的結構和服務現代消費群的口感追求是有積極意義的。

圖17 窖底香酒樣的GC-MS圖

參考文獻:

[1]吳天祥.品鑒貴州白酒[M].北京:北京理工大學出版社,2012.

[2]全國食品工業標準化技術委員會釀酒分技術委員會. GB/T 10345—2007白酒分析方法[S].北京:中國標準出版社,2007.

[3]周靖.醬香大曲中紅曲霉的篩選及其發酵產物的研究[D].貴陽:貴州大學,2014.

[4]許仕池.麩曲制曲及其醬香型白酒發酵工藝條件研究[D].貴陽:貴州大學,2013.

Aroma Components in Jiuxian Jiangxiang Baijiu and the Mechanism of Its Elegant Aroma

WU Tianxiang, LIU Xin, HUANG Zhong, ZHU Junjie, YANG Zutao and ZHAO Qunli

(School of Liquor-making and Food Engineering, Guizhou University, Guiyang, Guizhou 550025, China)

Abstract:In this study, we analyzed the total acid, total esters and aroma components of Jiuxian Jiangxiang Baijiu by GC/MS. The data showed that the basic characteristic of Jiuxian Jiangxiang Baijiu was the elegant aroma. The rich organic acids content in the liquor is the main factor in the formation of its delicate taste, and the acids in the pit bottom has contributed greatly to the delicate taste. The rich esters content in the liquor is the main factor in the formation of its elegant aroma. Inheritance and innovation of Daqu Jiangxiang technology, and the pursuit of the elegant aroma were key to the inheritance and innovation of Jiangxiang Baijiu. (Trans. by HUANG Xiaoli)

Key words:Daqu; Jiangxiang Baijiu; elegant aroma; characteristic; aroma components

作者簡介:吳天祥(1965-),男,博士,教授,碩士生導師,研究方向為發酵工程,E-mail:ce.txwu@gzu.edu.cn。

收稿日期:2016-02-19

DOI:10.13746/j.njkj.2016050

中圖分類號:TS262.3;TS261.4;TS261.7

文獻標識碼:A

文章編號:1001-9286(2016)03-0025-08

優先數字出版時間:2016-02-26;地址:http://www.cnki.net/kcms/detail/52.1051.TS.20160226.1001.004.html。