天津濱海旅游區臨海新城防波堤工程對灘涂底棲生物的影響分析

董世培,喬建哲,壽幼平,毛天宇

(交通運輸部天津水運工程科學研究所 水路交通環境保護技術交通行業重點實驗室,天津300456)

?

天津濱海旅游區臨海新城防波堤工程對灘涂底棲生物的影響分析

董世培,喬建哲,壽幼平,毛天宇

(交通運輸部天津水運工程科學研究所 水路交通環境保護技術交通行業重點實驗室,天津300456)

摘要:指出了灘涂資源開發而引發的環境和資源問題日益受到國內外學者的重視,由于防波堤的建設對于近岸海域海洋生物尤其是底棲生物的影響引人關注,以天津濱海旅游區臨海新城防波堤工程為例,定性、定量分析了該工程對于附近海域底棲生物的損害,并提出了相應的生態補償措施。

關鍵詞:防波堤;底棲生物;灘涂;損害

1引言

灘涂是一種潛在的自然資源,圍墾開發沿海灘涂資源,拓展生存空間是我國沿海城市緩解人多地少矛盾的一項重要措施[2]。天津海岸帶地處渤海灣西岸,海岸線長約153 km,區內地勢低洼,河網密布,洼淀眾多,灘涂資源十分豐富,面積達1 813 km2,占天津市海岸帶面積(潮上帶、潮間帶)的77%。近幾十年來,灘涂資源的開發利用,已對天津濱海生態系統的發展演替產生越來越深刻的影響。目前天津灘涂區域一半以上已被改造為生物種群較為單一,生態功能較為低下的人工灘涂,因而資源生態系統的功能效益有減弱趨勢。

天津灘涂以及淺海區域對海域的自凈能力有較大的貢獻。天津灘涂濕地具有底棲硅藻分布密度較高,貝類資源多的特點。作為初級生產力的底棲硅藻,在吸收水中的氮、磷等營養物質同時為浮游動物和部分底棲生物提供餌料,使營養物質沿食物鏈向上傳遞,形成海洋生產力。高密度的貝類通過濾食浮游生物和沉積物中的營養物質獲取養料,形成海域食物鏈的重要基礎,同時也為人類提供了豐富的貝類產品。底棲硅藻和貝類依賴海水中的營養物質維持生活,每天都攝取和吸收大量的營養鹽和有機物,從而凈化水質,減輕海域富營養化污染。

底棲生物作為灘涂資源中的重要生物種類,受到大型防波堤等建設項目的影響十分普遍,本文將以天津濱海旅游區臨海新城防波堤工程為例,分析防波堤工程對灘涂底棲生物的影響,并提出相應的措施。

2天津濱海旅游區臨海新城防波堤工程概況

2.1工程區現狀

濱海旅游區規劃范圍東至-2.5 m等深線、西至中央大道和漢北路南至永定新河北治導線、北至津漢快速路和漢蔡路,擬分為南區和北區,先期進行南區,即臨海新城的建設。

現臨海新城已基本完成南圍堤,北圍堤及其之間的東圍堤的建設,圍堤內正在進行吹填造陸,其現狀平面圖如圖1。北圍堤為規劃南、北區的分界,已建南圍堤與規劃南邊界即永定新河北治導線間距約1.2 km。南圍堤與規劃南邊界之間區域東南部規劃為北塘港區范圍,其規劃渤海基地綜合公務碼頭正在進行圍堰及吹填造陸工程建設,區域其余部分也將按規劃陸續展開圍海造陸建設。根據《天津市濱海新區防潮規劃(2010~2020年)》的布置,臨海新城南邊界防潮海擋原則上為其規劃陸域南邊界,沿永定新河北治導線布置。

本次啟動臨海新城南邊界中央大道東側至渤海基地碼頭約2.6 km永久性達標防潮海擋的可行性研究設計工作,工程區內灘涂泥面高程約為2.2~0.2 m,灘面較平緩,坡降不大。擬建海擋位置距已建南圍堤約1.2 km,為近海灘涂上新建海擋工程,設計起點順接現狀海堤,終點順接碼頭圍堰。

現狀海堤為斜坡堤,位于永定新河口北岸,2009年建設實施,設計堤頂高程6.5 m,迎海側有灌砌石護肩,堤坡采用柵欄板護面,坡比1∶3.5,坡腳為拋石護腳;碼頭圍堰采用斜坡堤形式,堤頂高程6.0 m,迎海側堤坡采用柵欄板護面,坡比1∶2.0,坡腳為拋石護腳,堤基采用換填砂墊層加排水板處理。

2.2線位方案

根據臨海新城南邊界現狀情況,結合該區域規劃布局,南邊界永久達標防潮海堤線位置為:在規劃南邊界新建一道防潮海擋,按照天津市濱海新區防潮規劃(2010~2020年)要求標準設計,達到200年一遇的防潮標準,全面保護后方區域的防潮安全。堤線平面布置如圖2所示。本工程占海面積約為8.5 hm2。

3工程所在海域海洋底棲生物環境現狀

3.1數據來源

海洋生態環境現狀數據采用天津科技大學海洋資源與環境監測中心于2013年5月5~12日在工程附近海域的采樣數據。

3.2調查結果

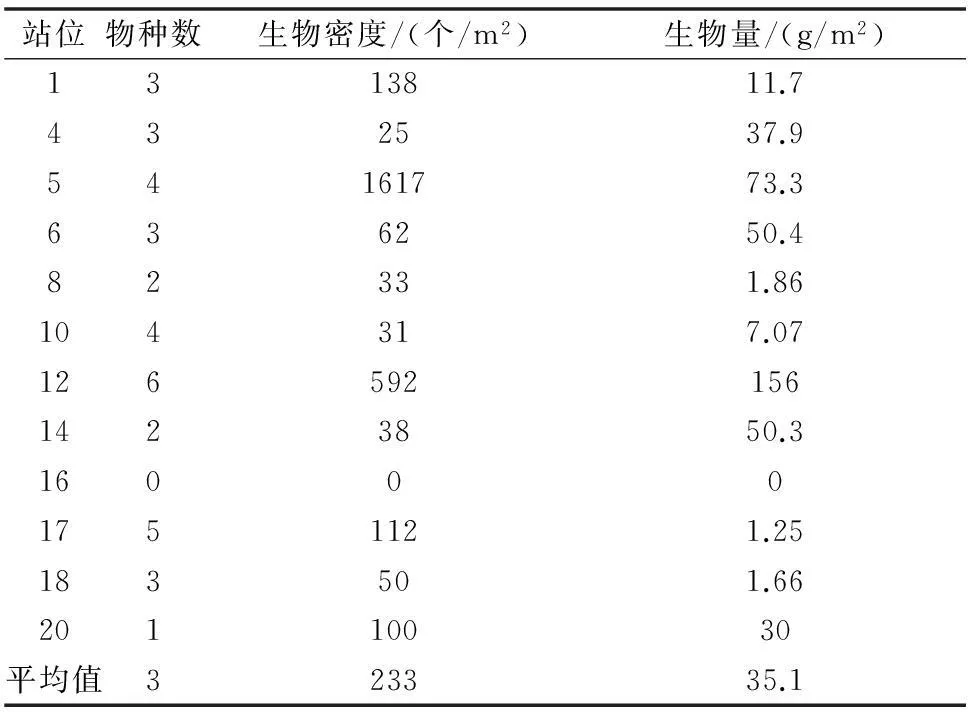

本次調查共獲得底棲生物標本23種,其中,環節動物門5種,軟體動物11種,節肢動物5種,螠門1種,棘皮動物1種。調查區域底棲動物各類群總平均密度為233 ind/m2,變動范圍在0~1 617 ind/m2;總平均生物量為35.1 g/m2,變動范圍在0~73.3 g/m2。調查水域底棲動物各測站現存量水平分布,數據表明各站位的生物量水平和密度分布不均(表1)。

表1 底棲生物密度調查結果

4工程對底棲生物的影響分析

4.1影響環節

4.1.1工程占海生態影響分析

工程的建設占用海域將對底棲生物產生直接影響。工程的建設過程將占用部分水域,占用了底棲生物的棲息地,擠壓了底棲生物棲息空間,對附近水域底棲生物產生不良影響,甚至直接導致底棲生物死亡。但是防波堤建成后,為附著生活的底棲生物提供了附著基,為其提供了較工程建設前更為優良的棲息空間,所以工程建成后可能會造成工程海域底棲生物尤其是附著貝類數量的增加。

4.1.2懸浮物擴散生態影響

本工程水上施工內容主要防波堤建設地基處理施工產生的懸浮物會對海洋生物資源造成影響。水上施工對水環境影響的特征因子為懸浮物質。水中所含懸浮物質增量的多少,是衡量水環境質量的指標之一,也是水生生物對其生存的水體空間的環境要素要求之一。

在施工過程中,一部分泥沙與海水混合,形成懸沙含量很高的水團,從而大大地增加了水中懸浮物質的含量。從水生生態學角度來看,懸浮物質的增多,會對水生生物產生諸多的負面影響。最直接的影響是削弱了水體的真光層厚度,從而降低了海洋初級生產力,使浮游植物生物量下降。在水生食物鏈中,除了初級生產者浮游藻類以外,其它營養級上的生物既是消費者也是上一營養級生物的餌料。因此,浮游植物生物量的減少,會使以浮游植物為餌料的浮游動物生物量有所減少;相應地以浮游動物為食的一些魚類,也會由于餌料的貧乏而導致資源量下降;進而以捕食魚類為生的一些高級消費者,會由于低營養級生物數量的減少,而難以覓食。

水中懸浮物質含量過高,使魚類的鰓腺積聚泥沙微粒,嚴重損害鰓部的濾水和呼吸功能,甚至導致魚類窒息死亡[3]。不同的魚類對懸浮物質含量高低的耐受范圍有所區別。據有關的實驗數據,懸浮物質的含量水平為80 000 mg/L時,魚類最多只能存活一天;含量水平為6 000 mg/L時,最多能存活一周;含量水平為300 mg/L時,若每天作短時間攪拌,使沉淀的淤泥泛起,保持懸浮物質含量達到2 300 mg/L,則魚類能存活3~4周。通常認為,懸浮物質的含量在200 mg/L以下及影響較短期時,不會導致魚類直接死亡。但在作業點中心區域附近的魚類,即使過高的懸浮物質濃度未能引起死亡,但其鰓部會嚴重受損,從而影響魚類今后的存活和生長。

由此可見,水體中懸浮物質含量的增多,對整個水生生態食物鏈的影響是多環節的,對于底棲生物的影響主要是間接影響。

4.2底棲生物損失量計算

依據《建設項目對海洋生物資源影響評價技術規程》(SC/T 9110-2007)第6.4.2.1條各種類生物資源損害量按如下公式計算:

Wi=Di×Si。

式中:Wi為第i種類生物資源受損量,單位為kg;Di為評估區域內第i種類生物資源密度,單位為kg/km2;Si為第i種類生物占用的漁業水域面積或體積,單位為km2。

項目建設將永久占用8.5 hm2的海域底質。根據海洋底棲生物調查結果,底棲生物的平均生物量為35.1 g/m2,因此,底棲生物一次性損害量為:35.1 g/m2×8.5 ha=2 984 kg。

5生態修復措施

(1)環境管理人員仍應加強管理,實施施工期的跟蹤監測,當監測點水域中懸浮物濃度超標時,應暫停施工。

(2)根據《全國生態環境保護綱要》,為了緩解和減輕工程對所在的渤海灣生態環境水生生物的不利影響,建議采取人工放流當地生物物種的補償措施。具體人工放流種類以渤海灣的常見毛蚶、梭子蟹等等當地易于人工培養、孵化的經濟品種。具體放流計劃建議建設單位與當地漁業水產管理部門協商落實。

6結語

通過以上分析可知,天津濱海旅游區臨海新城防波堤工程對灘涂底棲生物的影響主要體現在工程永久性占用海域破壞了原有灘涂中底棲生物的生存環境,雖然防波堤建成后,為附著生活的底棲生物提供了附著基,可能會造成工程海域底棲生物尤其是附著貝類數量的增加,但是原有的灘涂環境已經不能恢復,因此,必須采用人工增殖放流等方式進行生態修復補償。

參考文獻:

[1]王志勇,楊細根,李皚菁.天津港北大防波堤圍海造陸工程建設對生態環境和漁業資源影響[C]//中國海岸工程學會.第十二屆中國海岸工程學術討論會論文集.北京:海洋出版社,2005:714~718.

[2]華祖林,耿妍,顧莉.灘涂圍墾的環境影響與生態效應研究進展[J].水利經濟,2012,30(3):66~69.

[3]吳濤,趙新生,張彥彥.圍填海造地工程對海洋水環境的影響研究——以連云港連云新城圍填海項目為例[J].海洋開發與管理,2011(5):26~30.

文章編號:1674-9944(2016)02-0037-03

中圖分類號:X736

文獻標識碼:A

作者簡介:董世培(1983—),男,天津人,工程師,主要從事交通環保工作。通訊作者:毛天宇(1978—),男,黑龍江人,碩士,高級工程師,主要從事環境工程方同的研究工作。

基金項目:天津港口海岸帶碳匯機制研究(編號:TKS140214)

收稿日期:2015-11-11