新生代農(nóng)民工你是大城市的“過(guò)客”嗎

□本刊記者 石海芹 張 威

?

新生代農(nóng)民工你是大城市的“過(guò)客”嗎

□本刊記者石海芹張威

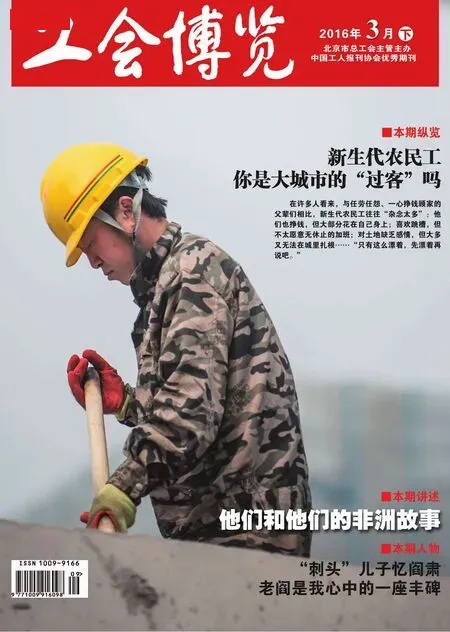

三十多年改革開(kāi)放,兩代農(nóng)民工代際交接。2010年,國(guó)務(wù)院發(fā)布的中央一號(hào)文件首次使用了新生代農(nóng)民工這一概念,并要求采取針對(duì)性措施,著力解決新生代農(nóng)民工市民化等問(wèn)題,新生代農(nóng)民工逐漸進(jìn)入公眾視野。在許多人看來(lái),與任勞任怨、一心掙錢(qián)顧家的父輩們相比,這批年輕人往往“雜念太多”:他們也掙錢(qián),但大部分花在自己身上;喜歡跳槽,但不太愿意無(wú)休止的加班;對(duì)土地缺乏感情,但大多又無(wú)法在城里扎根……“只有這么漂著,先漂著再說(shuō)吧。”

城市里經(jīng)常會(huì)看到這樣的情景:建筑工地上,一群年輕農(nóng)民工坐在馬路牙子上,一只手用筷子串兩個(gè)饅頭,另一只手端著盛菜的飯盒,吃得那叫一個(gè)香。家里裝修的、飯店服務(wù)員、做家政服務(wù)的、送快餐、快遞的,盡是些稚氣未蛻的十七八歲的孩子……

隨著上一代農(nóng)民工的逐漸老去,他們已經(jīng)不再適合城里的勞動(dòng)密集型工作,80后和90后農(nóng)民工逐漸成為打工者的主體。他們的夢(mèng)想與現(xiàn)實(shí)之間,有一道難以跨越的鴻溝。在“留不下的城市”和“回不去的鄉(xiāng)村”之間,他們穿著前衛(wèi),熱衷聊Q,K歌;他們或上過(guò)技校,或讀過(guò)大專(zhuān)。他們拒絕像父輩那樣干體力活,擇業(yè)時(shí)他們自信地將自己定位為“白領(lǐng)”。

對(duì)于未來(lái)在哪里這個(gè)問(wèn)題的回答,第一代民工和新生代民工有著顯著的差異。大多數(shù)第一代民工清楚地知道自己只是城市的“過(guò)客”,他們來(lái)自農(nóng)村,歸宿也在農(nóng)村。對(duì)于新生代民工來(lái)說(shuō),他們向往城市,卻還沒(méi)有完全被城市接納;他們根在農(nóng)村,卻對(duì)農(nóng)村日益疏遠(yuǎn),他們不知道自己的未來(lái)在哪里。

“既然來(lái)到城里,就不會(huì)再回去了”

認(rèn)識(shí)張小強(qiáng)(化名)是在海淀區(qū)四季青橋西側(cè)一個(gè)商場(chǎng)里。那時(shí),他在健身器材部做足浴盆推銷(xiāo)員。之所以注意到他,完全是被他發(fā)明的“198,‘按摩小姐’請(qǐng)回家”的廣告詞吸引過(guò)去的。一番詢(xún)問(wèn)后才知道,這個(gè)精明、幽默、滿(mǎn)口京片子的90后小伙來(lái)自湖北省紅安縣。

18歲高中還沒(méi)畢業(yè),張小強(qiáng)就只身來(lái)到了北京。他當(dāng)時(shí)滿(mǎn)懷憧憬,想的并不僅僅是要養(yǎng)活自己,而是要“干出一番事業(yè)”。

張小強(qiáng)的第一份工作是在一家小超市推銷(xiāo)體育用品。因?yàn)楸活櫩土R作“鄉(xiāng)下傻帽兒”,他辭去了一天要站10小時(shí)的“并不快樂(lè)”的超市工作,進(jìn)入一家健身器材公司推銷(xiāo)跑步機(jī)。沒(méi)過(guò)多久,他又干起了足浴盆的推銷(xiāo)工作。

頻繁跳槽、“月光族”、從不說(shuō)“將來(lái)”,是張小強(qiáng)和他的打工朋友們的生活常態(tài),他們稚氣未脫的臉上總是帶著極易辨識(shí)的迷茫。迷茫來(lái)自“骨感”十足的生活境況,更來(lái)自?xún)?nèi)心深處的美好愿景。張小強(qiáng)私下里說(shuō),希望在這座城市里能有一間屬于自己的房子,希望將來(lái)能夠在這里結(jié)婚生子,安定下來(lái),“反正,”張小強(qiáng)說(shuō),“既然來(lái)到城里,就不會(huì)再回去了。”

這可能嗎?這能實(shí)現(xiàn)嗎?張小強(qiáng)并不是沒(méi)有前車(chē)之鑒。同樣在北京打工的張小強(qiáng)的爺爺張玉河和父親張德貴也曾經(jīng)在北京打拼了大半生,最后的結(jié)果還是回到了鄉(xiāng)村。

關(guān)于他爺爺與父親的故事,也是聽(tīng)張小強(qiáng)說(shuō)的。為了擺脫貧困,掙錢(qián)過(guò)上好日子,上世紀(jì)80年代,退伍后的張玉河在戰(zhàn)友的介紹下來(lái)到了北京,他被安排在北京市環(huán)衛(wèi)局清掃隊(duì)當(dāng)清潔工,每個(gè)月拿30元的工資。長(zhǎng)安街沿線的萬(wàn)壽路到五棵松路段,是張玉河負(fù)責(zé)清掃的范圍。每天清晨4點(diǎn),他要趕到五棵松集合,再騎車(chē)去工作點(diǎn),上午8點(diǎn)清掃工作結(jié)束,下午2點(diǎn)又開(kāi)始,直到晚上6點(diǎn)。張玉河就這樣在這個(gè)崗位任勞任怨地干了22年之久。

張玉河總是對(duì)孫子張小強(qiáng)說(shuō):“北京是城里人的,不是我們農(nóng)村人的。”張小強(qiáng)卻不以為然,說(shuō)他落伍了,說(shuō):“城市是大家的城市,北京也是大家的北京。”

張玉河作為第一代農(nóng)民工走出家鄉(xiāng)后,紅安縣陸陸續(xù)續(xù)開(kāi)始有人外出打工。1991年,會(huì)木工手藝的張德貴也隨著父親來(lái)到了北京,做起了給人裝修的工作。摸爬滾打了十幾年后,50歲的張德貴如今開(kāi)了一家裝修公司,做起了小老板,他很想讓兒子張小強(qiáng)跟著他一起干,“彼此好有個(gè)照應(yīng)”,可張小強(qiáng)卻非要自己去闖蕩。

張德貴和張玉河一樣,也有著早晚將回到紅安老家的想法。那里有幾間房、幾畝地,還有妻子讓他牽掛。張德貴甚至說(shuō),“這些年也算是看清楚了,北京再好,城市再好,也不是農(nóng)民工的家。”說(shuō)到回鄉(xiāng)后的打算,張德貴說(shuō)想用這幾年的積蓄,回老家開(kāi)個(gè)裝修公司。

從張玉河到張德貴,再到張小強(qiáng),這一家三代的打工之路,幾乎可以說(shuō)是中國(guó)農(nóng)民工30年歷史的縮影。在3人的分歧中,能夠看出新生代農(nóng)民工與父輩的差別,他們與上一代有著截然不同的生活觀和就業(yè)觀,賺錢(qián)只是他們外出打工的部分目的,而更多地將流動(dòng)視為改變生活方式和尋求更好發(fā)展的契機(jī),對(duì)于生活,他們有著更多的企盼。

蝸居北上廣

正所謂“理想很豐滿(mǎn),現(xiàn)實(shí)很骨感”,戶(hù)口、房子就像兩扇鐵門(mén),令這些有想法的“新生代農(nóng)民工”心力憔悴。每月那點(diǎn)固定的工資,僅可以保證不被城市淘汰,想在偌大的城市安一個(gè)家,難,太難!

在北京北四環(huán)與北五環(huán)之間,曾經(jīng)學(xué)院路附近的小月河聚集區(qū),每晚7點(diǎn)左右,人流就開(kāi)始嘈雜起來(lái)。各式衣著的青年人陸續(xù)下班回來(lái),熙熙攘攘,走在小月河?xùn)|畔貼滿(mǎn)租房廣告、擺滿(mǎn)小貨攤的狹窄通道上。

而在昌平區(qū)史各莊,刺鼻的臭氣、隨處可見(jiàn)的垃圾、橫在街邊的三輪車(chē),也與村外現(xiàn)代化的購(gòu)物廣場(chǎng)形成了巨大反差。

來(lái)自安徽合肥的尹軍(化名),轉(zhuǎn)業(yè)后留在北京做耗材生意,年收入10萬(wàn)元左右。他曾在唐家?guī)X住過(guò)4年,唐家?guī)X拆遷后搬到了史各莊。

尹軍住在史各莊“規(guī)格較高”的一棟違建出租樓里,樓門(mén)進(jìn)出要刷卡。他的家,是一個(gè)10平方米左右的房間,一張雙人床、打印機(jī)和各種打印耗材把屋子填得滿(mǎn)滿(mǎn)當(dāng)當(dāng),屋內(nèi)實(shí)在是沒(méi)有落腳的地方。

尹軍2009年結(jié)婚,之前一年,他本想在北京買(mǎi)房。“那時(shí)候有了點(diǎn)兒積蓄,想在北京安個(gè)家,踏踏實(shí)實(shí)過(guò)日子。”尹軍說(shuō),2008年,北京燕郊的房?jī)r(jià)每平方米不到7000元,自己猶豫了3個(gè)月,沒(méi)想到一下就漲到了1.1萬(wàn)元。“買(mǎi)不起了,現(xiàn)在干脆就不想這事兒了。”尹軍苦笑道。結(jié)婚以后,他在老家買(mǎi)了房,老婆和孩子也都留在了那里,想他們的時(shí)候,他就打個(gè)電話,或者上網(wǎng)視頻。

“我現(xiàn)在高不成低不就,如果回去還要重新建立人脈關(guān)系。而且再過(guò)幾年繳納社保的年限就夠了,到時(shí)北京的退休工資肯定比合肥要高。”尹軍說(shuō),自己還想再這樣堅(jiān)持幾年,看生意能不能有點(diǎn)起色。

其實(shí),尹軍并不寬裕的生活,在很多同樣漂泊在大城市的年輕人看來(lái),已經(jīng)是一種奢望。

1993年出生的劉光華,高二輟學(xué)后,便在江西贛州老家的一間KTV做夜場(chǎng)服務(wù)員,因?yàn)椴豢叭淌芎诎最嵉沟淖飨⒑蚄TV的混亂,2012年,在同學(xué)建議下,他跑到北京做起了房產(chǎn)中介。“坐了十幾個(gè)小時(shí)的火車(chē),到北京片刻未歇就直接‘跑盤(pán)’。”劉光華說(shuō)。

劉光華群居的這套70多平方米的公寓,被隔斷分割成了十來(lái)個(gè)小單間,每個(gè)單間只能放下一張單人床,大部分房間沒(méi)有窗戶(hù)。房間內(nèi)沒(méi)有空調(diào)、又不見(jiàn)天日,一旦進(jìn)入夏季就像天天蒸桑拿的感覺(jué)。可對(duì)于此,劉光華卻說(shuō),每天早出晚歸,回來(lái)只是睡覺(jué),倒也習(xí)慣了。

“但是每天陪客戶(hù)看房,動(dòng)輒幾百萬(wàn)元的價(jià)格讓我感覺(jué)挺絕望的。”劉光華說(shuō),本想通過(guò)自己的努力,在北京安個(gè)家,但現(xiàn)在覺(jué)得這樣的目標(biāo)真的很不現(xiàn)實(shí)。

與父輩相同,像尹軍和劉光華這樣的新生代農(nóng)民工,他們普遍學(xué)歷不高,沒(méi)有一技之長(zhǎng),在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)加工廠或飯店等服務(wù)行業(yè),從事簡(jiǎn)單工作。與父輩不同,他們離開(kāi)家鄉(xiāng)不再單純?yōu)榱藪赍X(qián)蓋房,回鄉(xiāng)養(yǎng)老,而是希望真正融入城市生活。當(dāng)然,如果能在城市里真正擁有一套屬于自己的房子,自己的孩子一出生就是城里人,就不需要像他們這樣辛苦的打拼。

孩子到底該怎么辦?

“在城里人眼里,我們始終是打工者。城市戶(hù)口和高房?jī)r(jià)都把我們擋在了外面。沒(méi)有戶(hù)口、房子,我們就只能算漂著,無(wú)法扎根。”這可能是大部分新生代農(nóng)民工的想法,巨大的城鄉(xiāng)差距大,讓很多希望扎根城市的農(nóng)村年輕人望而卻步,受戶(hù)籍制度和高房?jī)r(jià)等制約,80%以上的外來(lái)務(wù)工人員處于寄居狀態(tài),難以長(zhǎng)期留下。

每近年關(guān),當(dāng)今青年一代在網(wǎng)絡(luò)上宣泄“過(guò)年回家遭長(zhǎng)輩逼婚”帶來(lái)的苦惱,已成為一種社會(huì)現(xiàn)象。丁娟的上一任丈夫和孩子,就都是“逼婚”帶來(lái)的。

2007年時(shí),她26歲,“家里人已經(jīng)非常著急我的婚姻大事了”。2008年,經(jīng)朋友介紹,她和上一任丈夫開(kāi)始了用短信、電話撐起的“異地相親”。

2個(gè)月后,介紹人就帶男方去見(jiàn)了丁娟的父母。丁娟的回憶是:“大家都覺(jué)得可以。我父母說(shuō)我們年齡也差不多,兩家離得也不是很遠(yuǎn),回雙方家庭都蠻方便的。”但直到此時(shí),兩人還沒(méi)見(jiàn)過(guò)面,甚至都沒(méi)視頻聊過(guò)天。

在雙方家庭的催促下,他們于2008年10月“閃婚”,很快有了孩子。但丁娟長(zhǎng)期工作在外地,丈夫在當(dāng)?shù)厥欣锕ぷ鳎⒆映闪宿r(nóng)村留守兒童。生活在三地的他們,組成了“沒(méi)有家庭生活的家庭”。

丁娟對(duì)此很苦惱,又無(wú)法放棄城市的打工生活:“當(dāng)時(shí)如果我回去帶小孩,只靠老公不到2000元的工資,也就夠房租、水電和基本生活費(fèi),再過(guò)三年五載,還是沒(méi)錢(qián)。如果有一天生病住院,幾千元的押金都拿不出來(lái)。”

最終,自己還是選擇了離婚,留在城市。現(xiàn)在,她也組建了新的家庭,夫妻兩人都在北京打工。

2014年,再婚的她有了孩子。但夫妻倆沒(méi)有把孩子留在身邊,而是送回了丈夫的老家。孩子成了一個(gè)新的“留守幼童”,由爺爺奶奶照顧。

“如果將來(lái)?xiàng)l件允許,肯定要把孩子接到身邊。”這是千千萬(wàn)萬(wàn)個(gè)丁娟的夢(mèng)想。談及這個(gè)在普通不過(guò)的夢(mèng)想,陶克敏卻以淚洗面。

原來(lái),去年5月31日是2015年北京市小學(xué)入學(xué)信息集中采集結(jié)束的日子,而5月初陶克敏提交的6歲女兒入學(xué)信息未通過(guò)初步審核,被迫返回老家成為了一名“留守兒童”。

10年前,陶克敏和丈夫從河南固始縣農(nóng)村老家來(lái)到北京做小本生意。去年下半年,她原本平靜的生活被一則通知打亂了。

北京市規(guī)定,非京籍兒童入學(xué)要求“五證”齊全,即適齡兒童少年父母或其他法定監(jiān)護(hù)人本人在京務(wù)工就業(yè)證明、在京實(shí)際住所居住證明、全家戶(hù)口簿、在京暫住證、戶(hù)籍所在地街道辦事處或鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府出具的在當(dāng)?shù)貨](méi)有監(jiān)護(hù)條件的證明等。然而實(shí)際上,“五證”遠(yuǎn)不止5個(gè)證件。

名目繁多的各種證明讓僅有小學(xué)文化程度的陶克敏看得頭暈。由于丈夫忙生意,陶克敏開(kāi)始踏上“證明長(zhǎng)征”。居委會(huì)、社保大廳、派出所……她一趟趟地開(kāi)證明,一遍遍地復(fù)印各種材料,大半年來(lái),僅復(fù)印材料就花了上千元。“我只上過(guò)小學(xué),總是寫(xiě)錯(cuò)字,可有的證明一個(gè)字都不能修改,我只有重新復(fù)印。”

5月初,材料提交上去,然而等待她的是信息審核未通過(guò),原因是監(jiān)護(hù)人暫住證地址與居住地詳細(xì)地址不一致。她的居住地隸屬于暫住地,只是沒(méi)填寫(xiě)一致。經(jīng)人指點(diǎn),她去朝陽(yáng)區(qū)教委咨詢(xún),教委讓她到所在鄉(xiāng)說(shuō)明一下情況,鄉(xiāng)里卻稱(chēng)不可能再第二次遞交材料。聽(tīng)到這句話,陶克敏的眼淚“嘩”地流了下來(lái)……

無(wú)奈,陶克敏去了幾家私立學(xué)校詢(xún)問(wèn),收費(fèi)從五萬(wàn)元到十幾萬(wàn)元不等。“我每月工資3000元,愛(ài)人在汽配城一個(gè)月掙幾千元,兩人每月還要繳納2000多元的社保費(fèi)。”一家人吃喝花費(fèi)還有房租,家里根本無(wú)法負(fù)擔(dān)私立學(xué)校的費(fèi)用。

一提起回老家,陶克敏就止不住地抹眼淚。她也跟女兒說(shuō)過(guò),實(shí)在不行就讓女兒回老家上學(xué)。可孩子抱著她哭喊著不回去,要和媽媽在一起。如果把孩子送回老家,孩子才6歲,老人身體不好沒(méi)法照顧孩子,更不用說(shuō)教育孩子,如果全家都回去,今后的生活來(lái)源怎么辦?

其實(shí),類(lèi)似這種現(xiàn)象地存在非常普遍,據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)的城鎮(zhèn)化率從1978年的17.9%增長(zhǎng)到2015年的56.1%,但戶(hù)籍人口城鎮(zhèn)化率遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后。這意味著還有很多外來(lái)務(wù)工人員難以享受到城鎮(zhèn)基本社會(huì)公共服務(wù),他們的收入、就業(yè)、住房、社保、子女就學(xué)等已經(jīng)成了難題。

“城”與“鄉(xiāng)”何去何從?

“應(yīng)該回鄉(xiāng)還是留在城里?”這不僅僅是新生代農(nóng)民工自我意愿的選擇,也是他們心中的糾結(jié)。對(duì)大多數(shù)第一代農(nóng)民工而言,他們清楚地知道自己只是城市的“過(guò)客”,他們來(lái)自農(nóng)村,歸宿也在農(nóng)村。然而對(duì)于新生代農(nóng)民工來(lái)說(shuō),往往不清楚自己的未來(lái)在哪里。他們更希望通過(guò)進(jìn)城務(wù)工經(jīng)商,告別祖祖輩輩“面朝黃土背朝天”的生活。

在城市生活了五六年以后,來(lái)自河北省保定市唐縣北店頭鄉(xiāng)水頭村的蘇勝軍已經(jīng)感覺(jué)到“這輩子再也不會(huì)回農(nóng)村了”。前幾年,他回家還能待個(gè)十天半個(gè)月,然而,這兩年住個(gè)三五天都會(huì)覺(jué)得不習(xí)慣了。

蘇勝軍說(shuō),他切身體會(huì)著城鄉(xiāng)之間的差距:交通不便、沒(méi)有網(wǎng)絡(luò)、沒(méi)有文化生活、人們的觀念老舊,最重要的,是教育問(wèn)題。2008年,蘇勝軍結(jié)婚,后來(lái)有了個(gè)女兒,因?yàn)楹推拮釉诔鞘凶鑫锪魃庹幱趧?chuàng)業(yè)階段,他就把孩子先留在了鄉(xiāng)下。但蘇勝軍說(shuō),兩三年之內(nèi),一定要把女兒接到城里,“要讓她在北京上幼兒園、上小學(xué)、上中學(xué),讓她也能像城里孩子一樣接受正規(guī)的教育”。

“前途是光明的,道路卻一定是曲折的。”對(duì)于未來(lái),蘇勝軍已經(jīng)做好了吃苦的準(zhǔn)備。

與蘇勝軍想留在城市一樣,雖然王苗的家庭條件在老家算不錯(cuò),但她坦言自己“不愿回去,也回不去了。”目前,王苗已是一家知名咖啡茶藝連鎖店的店長(zhǎng)。

24歲,在王苗的家鄉(xiāng),這個(gè)年齡的女孩子許多已經(jīng)出嫁。在父母親戚的眼里,她已經(jīng)成了“剩女”,催婚成了父母的一大主題。“我也沒(méi)有心思現(xiàn)在回家找對(duì)象。回家鄉(xiāng)的生活可能安靜平穩(wěn),但是我不喜歡,我已經(jīng)走出來(lái)了就不會(huì)再回去。”

然而同他們相比,同樣來(lái)自唐縣的周常建卻沒(méi)有蘇勝軍那么樂(lè)觀。

1982年出生的周常建,現(xiàn)在在北京一所打工子弟學(xué)校當(dāng)老師。當(dāng)老師之前,他從事過(guò)裝卸工、維修家電的學(xué)徒、賣(mài)盜版圖書(shū)、保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)員等職業(yè),后來(lái)與在打工子弟學(xué)校的妻子結(jié)了婚,就干脆做起了老師。

剛進(jìn)學(xué)校時(shí),學(xué)校在五路居,是借用一個(gè)舊倉(cāng)庫(kù)改的,條件很差。第二學(xué)期,那個(gè)地方要拆遷蓋大樓,他們又被“趕羊”一樣趕到了紫竹院。兩個(gè)月后,他們又從紫竹院被趕到了龍村。周常建說(shuō),他絲毫沒(méi)有“教書(shū)育人”的榮譽(yù)感,他承認(rèn)自己當(dāng)老師前其實(shí)一天書(shū)都沒(méi)有教過(guò),“站在講臺(tái)上,兩眼都不知道往哪看”。

周常建在北京的生活很艱難,他每月工資1200元,妻子是1000元。結(jié)婚時(shí)他家里蓋房還欠了債,前年父親糖尿病發(fā)作又花了不少錢(qián)。周常建夫妻二人目前租住在一間12平方米的小屋里。因?yàn)樵趯W(xué)校掙不了多少,為了生計(jì),周常建每周末還會(huì)去幫開(kāi)店的老鄉(xiāng)送貨,一天掙個(gè)幾十元。還有幾年,放寒假過(guò)春節(jié)他們也不能回家,“大冬天出去賣(mài)菜,把媳婦凍得直抹眼淚”。

周常建用“城不城,農(nóng)不農(nóng)”來(lái)形容和自己一樣境遇的新生代農(nóng)民工。“說(shuō)我們是城里人,可我們卻沒(méi)有城市戶(hù)口,享受不到城里人的待遇,看病、上學(xué)等都享受不到相同的待遇;而說(shuō)我們是農(nóng)民呢?我們卻沒(méi)有土地,也不種地,更不會(huì)種地,跟土地已經(jīng)沒(méi)有什么關(guān)系,連一點(diǎn)兒感情都沒(méi)有。”周常建說(shuō)。

盡管中央一號(hào)文件中,明確提出了要著力解決新生代農(nóng)民工問(wèn)題,讓他們市民化,但巨大的障礙橫在眼前:城鄉(xiāng)二元結(jié)構(gòu)讓他們落戶(hù)難;高房?jī)r(jià)低收入讓他們望城興嘆;低學(xué)歷缺技能使他們難以獲得穩(wěn)定、高收入的工作……

“他們?cè)诔鞘兄袩o(wú)法實(shí)現(xiàn)真正立足,但也不愿甚至沒(méi)有能力退回到農(nóng)村中務(wù)農(nóng),成了城市和農(nóng)村之間真正的兩棲人。”在《當(dāng)代中國(guó)青年農(nóng)民工研究報(bào)告》一書(shū)中,如此評(píng)論了在城市與農(nóng)村之間游移的新生代農(nóng)民工們。

從農(nóng)村到城市,青年打工者的生活、思想、消費(fèi)方式都發(fā)生了變化。針對(duì)這些年輕的新生代農(nóng)民工,專(zhuān)家建議,破解城鄉(xiāng)之困,需要雙管齊下。一部分有能力的打工者扎根城市,國(guó)家應(yīng)為他們提供有保障的生活和與城市居民平等的權(quán)利;同時(shí)鼓勵(lì)另一部分人留在農(nóng)村發(fā)展,這就需要當(dāng)?shù)匾M(jìn)合適的產(chǎn)業(yè),提供就業(yè)機(jī)會(huì)和生活服務(wù)保障。

對(duì)務(wù)工者來(lái)說(shuō),在城市打拼可以有個(gè)期限,實(shí)在無(wú)法融入的話,不妨考慮回到農(nóng)村去發(fā)展。在回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)方面需要加大政策引導(dǎo)力度,需要?jiǎng)?chuàng)造更多的機(jī)會(huì),切實(shí)改善小城鎮(zhèn)、農(nóng)村的基礎(chǔ)設(shè)施、以及軟硬環(huán)境,吸引、留住人們回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)。

我們更要看到的是,同一個(gè)城市,同樣都是年輕人,但在面對(duì)日趨激烈的社會(huì)競(jìng)爭(zhēng)時(shí),很多新生代農(nóng)民工不斷迎難而上,而不乏也存在“隨波逐流”者,在城市與鄉(xiāng)村之間,他們成為最為迷茫的一族。而之所以會(huì)這樣,是因?yàn)樗麄內(nèi)狈θ松ㄎ唬窟€是自我認(rèn)知出現(xiàn)偏差?還是不夠努力和自信?改變觀念,換種生存模式,樹(shù)立新的人生目標(biāo),是擺在他們面前最現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題。