秦系官文正體與俗書手寫體書風比較

王輝

一、秦系銘刻石官文正體書風綜述

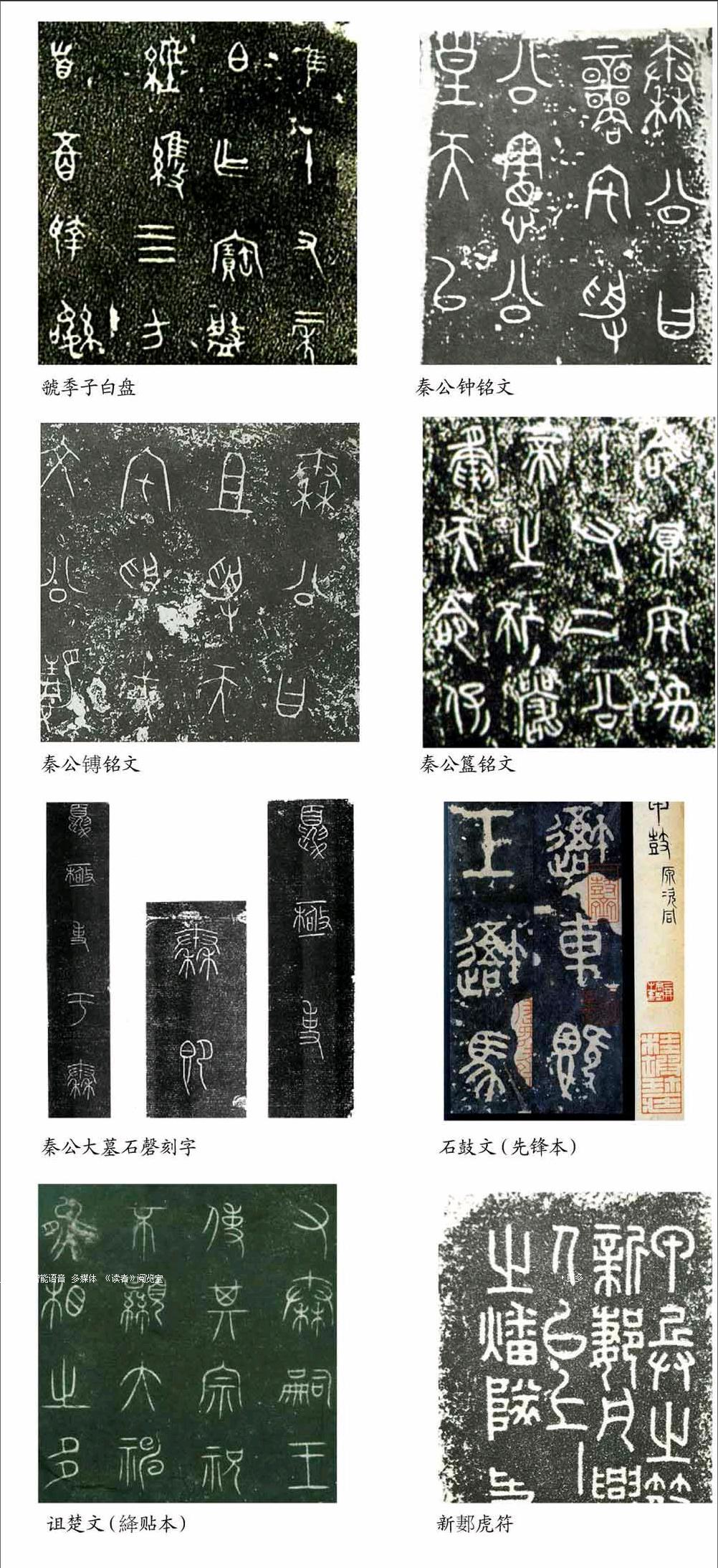

周平王東遷后,秦襄公受封立國,贏秦承襲著西周正體大篆《史籀篇》的標準典范,繼續在線條化、美飾化方面進行理性化的文字探索,不斷地整飭規范,形成了秦系獨特的書法風格。至春秋末期,逐漸形成對稱勻整的字形,平行等距的點線排列結構,正體書風不斷地向莊重典雅、工整精美發展。戰國至秦代,秦系的正體沿著整飭化、美飾化、理性化進一步發展,最終形成了婉曲纏繞、對稱均衡、典雅精美的小篆。秦系銘刻石書法風格的形成由特定的用途而產生,其演變發展受到俗書手寫體書法系統的影響,并落后于俗書手寫體。

秦襄公立國后,沿襲西周大篆典范對文字做了系統的規范與整理。宏偉莊重、凝重渾樸的西周書風得以在秦國持續穩定的發展。現存贏秦最早的銘文《不期簋蓋銘》,線條厚重執拗,結體穩重古拙,一派西周凝渾厚重風范。春秋早期秦武公《秦公鐘》《秦公鑄》銘文,書風遵循西周典范的同時,秦文正體已經開始改造,嘗試精美整飭的方向發展了。《秦公鐘》銘文線條較粗,古質內斂,郁博強雄。《秦公镩》銘文線條細勁精美,有些鐵線篆的意味,筆勢開張,遒婉柔美。兩銘文圖案化程度都較高,精美裝飾化非常明顯。《秦公簋》銘文與《虢季子白盤》字形相似,字形方正,可見秦系一脈正體應是從《虢季子白盤》一脈繼承發展而來。線條堅實強勁,執拗剛很,筆力雄強,美飾化的線條增多。體勢已經與西周大篆有明顯差異:字內線條排列更加勻整,線條粗細均勻、婉曲多姿,如同玉箸。結體拉長,字勢端正,各部件間強調對稱、等距、等長、均分,通篇厚重雅致。春秋中晚期的《秦公大墓石磬》刻字顯示了秦文美飾整飭的進一步成效。線條細勁、婉轉曲美,字形縱長開闊,垂引向下的美飾筆畫增多,字內點畫布白均衡和諧,顯示出均整而又散逸之風。《石鼓文》是我國現存最早的刻石文字,是集大篆之成,開小篆之先河,在書法史上起著承前啟后的作用。書風雄強樸茂,渾然天成。章法均衡,布白疏朗,結體方正勻整,舒展大方。詩與字渾然一體,古茂雄秀,冠絕古今,充滿古樸雄渾之美,是大篆向小篆衍變而又尚未定型的過渡性字體。《石鼓文》《詛楚文》字形對稱均衡,美飾化更加明顯,拖長的垂引筆畫極具規律性,與小篆典雅精美的風格更為接近。裘錫圭先生說:“在整個春秋戰國的時代里,秦國文字形體的變化,主要表現在字形規整勻稱程度的不斷提高上。”這點在秦文正體上尤其體現。至《新郭虎符》,工整精美的篆文與小篆已相去不遠了,秦統一六國后,頒布小篆為秦文正體,東巡六刻石,小篆典范之作,極盡完美的對稱美飾,典雅精美,繁雜的美飾筆畫增多。現僅存秦小篆刻石《瑯琊山刻石》《泰山刻石》殘石,其余皆佚。小篆刻石線條屈曲彎繞,厚實婉轉,圓曲遒美,結體對稱雅致,極致均衡,通篇典雅精美,極度美飾,這種規整莊重風格是顯示皇家威嚴的需要,是當時秦始皇中央集權統治下威嚴氣象和森嚴的法律制度的藝術上的反映。這種著意性的美飾典范,是秦代理性化藝術表現的最高境界。

根據已出土的金石資料,秦系官文正體書風的演變大體如下:史籀篇-《虢季子白盤》-秦公鐘、镩-秦公簋-秦公大墓石磬刻字-石鼓文、祖楚文-秦刻石小篆。

二、秦系俗書手寫體與官文正體之關系

春秋戰國時期,秦系書法和東方諸國書法逐漸拉開了距離。秦國文字在官文正體和俗書手寫體兩個系統均強調平行排列、均衡對稱意識,注重秩序感。東方各國則較少注重均衡平行。從俗書手寫體看,晉系盟書和楚系簡書,點線的規律性差,點線列置恣肆,走向混亂。這種特征也影響到東方諸國的正體。秦系書法則是一種追求整飭裝飾美化的過程,這種整飭美化其實在俗書手寫體中也有體現,美飾整飭化觀念除了受到西周后期規范大篆典范文字的影響和秦人本身理性個性的影響外,可能也來自其他諸國,如鳥蟲書等繁飾美化理念的影響。

1.草刻篆文書法中的手寫體因素

從出土的秦系簡牘書中可見,結構上的平行規整,點線的等距排列等特征都與秦系官文正體一致。除了大宗的簡牘墨跡書外,還有一系列具有手寫體因素的草刻銘文書法,這一系列草刻銘文刻畫潦草,許多作品率意粗陋,但是依然遵循著秦系書法傳統的等距均衡平行規整等特點。草刻銘文可以說是介于官文正體與俗書手寫體之間的一種字形。對于研究俗書手寫體與正體之間的關系有參照作用。

將大批秦簡牘書與草體篆文書法按照時間的序列排列對比,尤其戰國中晚期的一系列草體篆文,將我們研究秦系俗體書風的資料上推幾十年,對于理清俗書書風演變有較大幫助。

《秦公簋》刻銘,線條勁直,草率中求工整,線條排列求均衡平行,體勢縱長。《商鞅罅》銘文刻制草率,將此刻文按照《青川木牘》用筆改寫,變成書寫狀態后,會發現與秦簡牘書字形極為相似,可見秦刻銘文,可能是以手寫體為藍本,按照手寫體樣式刻畫。《商鞅罅》《商鞅戟》刻銘線條粗細不均,字勢歪斜不穩,但仍盡量追求線條的平行排列,可見雖刻工技藝不精,但規整整飭化的審美追求與正體是一致的。《商鞅方升》銘文,線條圓潤,體勢稍縱,很多字形非常接近小篆,與同時期的《詛楚文》字形相似,大篆的古意已經所存不多了。《秦封宗邑瓦書》契刻粗鄙生疏,字形大小、正倚不一。線條生澀粗細不均,卻有率意自然之美,書體以小篆居多。刻工意欲于工,而技藝不佳,造成這種生澀拙滯。《四年相邦醪游戈》篆隸互雜,刻銘工整,線條圓熟,曲勢線增多,整篇圓潤內斂,與《云夢睡虎地》部分簡書風近似。《高奴禾石權》《五年相邦呂不韋戈》篆隸混雜,風格古樸內斂。《羊頭車軎》作于秦王政二十一年(公元前226年),字形工整,線條圓曲溫婉,篆隸混雜,篆多隸少,大體與小篆正體非常接近了。

除此之外還有一系列隨意天成的權量詔版銘刻書法,出自中下層的一般官吏之手。在詔銘上的書法表現的隨意天成,不計工拙。部分較規整的昭版書。能明顯看出與小篆的相通之處,風格率意自然,毫無做作之感,隨意下刀,姿態萬千。細考其字形的內部結構,仍是遵循秦系書法的線條平行均衡,點線等距排列等特征的。這類作品確實做到了“法”與“情”的交融,得法而不囿于法。

從草刻銘文書法資料,如“商鞅罅”“商鞅方升銘”“四年相邦醪脖戈”、部分規整的昭版書等刻銘文中可看到正體與俗體之間千絲萬縷的關系。這些刻銘中篆隸參雜,風格多樣,但大體是向著端莊雅麗的風格方向發展演進,這些草刻銘文或與同時期官文正體接近,或與時文俗書手寫體接近,可以把官文正體與俗書手寫體書法聯系起來。

銘刻石書法本應為官方正體文字,書刻應較為講究,但也許出于急就,或許因為刻手文化書刻水平不高,已經將許多俗書手寫體的草率寫法帶入了銘刻文中,甚至后來形成了一種習慣,兵器上的刻字大都篆隸互雜,可見當時俗書手寫體對這些銘文書法的影響。從文俊認為,書刻潦草的秦篆文與手寫體墨跡極為接近,這類潦草的刻文能夠彌補現有秦簡牘書的缺環,對于我們研究秦系書法有重要的意義。筆者贊同這種觀點。

將這一系列草刻銘文書法列入到秦系俗書手寫體書法資料的序列中,可以較為清楚的理清俗書書風發展的脈絡。

2.俗書手寫體書風與官文正體書風之關系

春秋初期,秦國繼承西周《史籀篇》,逐漸摸索改造字形之路,秦文正體銘刻石書法風格的形成皆因特定的用途與場合,對俗書手寫體書風有著指導制約作用;俗書手寫體在日常生活中廣泛應用,有自己獨立的變化發展規律,同時又對官文正體有著較大的影響,先于正體發展變化。秦系俗書手寫體與官文正體二者之間相互影響相互制約。

從新出土的資料看,《青川木牘》大概公元前4世紀后期,與正體官文《詛楚文》為同一時期。《石鼓文》代表春秋末期秦系官文書法風格,三者進行比較,例如“為”字,《石鼓文》《詛楚文》《青川木牘》字形相似,體勢縱長,起筆收筆含蓄不露鋒芒,圓潤勁實,筆形厚重敦實,線條粗細均勻。敦厚樸實、含蓄內力的風格都極為相似。只是青川木牘出于手寫體的簡便,點畫短促、平直,沒有拉長的曲引線條,字形較扁而緊湊。將《石鼓文》《青川木牘》部分字對比,可見青川木牘中“酉”“史”“律”“袤”“為”“千”“高”“非”“敗”等字,仍是篆法構字,篆體因素比例較大。字內點線追求平行等距,字內布白均衡,字勢內收,風格古樸雅麗,與春秋末《石鼓文》古樸的書風大體一致。

再看《里耶秦簡》《岳麓書院藏秦簡》與秦小篆的對比。如果說青川木牘時期的手寫體有較多“古隸”,那么以此發展下去,手寫體應該越來越脫離官文正體的束縛。而事實是,戰國末至秦代的秦簡牘書,選取較為規整的簡牘書,所謂手寫體正體書法,很多字形與當時的官文正體小篆極為相似,可見秦代俗體篆書受到正體影響較大,仍與正體篆書交織聯系,相互影響。從圖表中對比看出:里耶與岳麓書院秦簡用筆凝重勁實、圓潤婉曲,字形的縱長,尤其垂引的線條,仍屈曲引線,富有美飾化,并且字內點線等距勻稱均衡布局,字勢端莊方正,都與官文正體小篆幾乎一致。再從風格上看,《里耶秦簡》正面簡,用筆秀潤勁實,字勢端正縱長,風格古雅秀麗端莊,《里耶秦簡》應是當時官文正體的手寫體樣式,如將小篆改寫,應與其相差無幾。

《岳麓書院藏秦簡》中幾個小篆墨跡,更反應出了當時手寫體書風受正體書風相互交織的影響與作用。可以說,秦系俗書手寫體書風與官文正體書風同出一源,相互平行發展又相互影響制約,直至秦代,正體篆書與俗體篆書的書風都演變為典雅端莊,極具整飭化美飾化。

(作者單位:南京新迪書法藝術學校)