城市轉型背景下的中國礦業城市效率評價

趙一鳴, 許新宇, 金曉莉, 駱 宇 (浙江大學城鄉規劃設計研究院有限公司,浙江杭州 310017)

?

城市轉型背景下的中國礦業城市效率評價

趙一鳴, 許新宇, 金曉莉, 駱 宇(浙江大學城鄉規劃設計研究院有限公司,浙江杭州 310017)

摘要以全國40個礦業城市為研究對象,建立基于礦業城市發展的效率評價指標體系,運用傳統數據包絡法(DEA)和交叉數據包絡法(DEA)分別評價40個礦業城市的綜合效率,并運用σ收斂檢驗礦業城市效率的整體離散程度。結果表明,我國礦業城市效率普遍很低,城市之間的差異較為顯著;中部和東北要高于東部和西部,煤炭型城市和冶金型城市要高于油氣型城市和綜合型城市,中小城市效率要高于特大城市和大城市,幼年礦業城市效率要逐漸高于老年和中年礦業城市,并且不同區域、不同類型、不同規模、不同階段城市之間的差距均有所變化,明確了各礦業城市目前所處的階段,以及未來發展的潛力和改進的方向。

關鍵詞礦業城市;城市效率;數據包絡分析;評價

Efficiency Evaluation of the Mining Cities in China under the Background of Urban Transformation

ZHAO Yi-ming, XU Xin-yu, JIN Xiao-li et al

(Urban-rural Planning Design Institute of Zhejiang University Co., Ltd.,Hangzhou, Zhejiang 310017)

AbstractWith 40 mining cities in China as the research objects, efficiency evaluation was established based on mining city development. Traditional data envelopment analysis (DEA) and cross DEA were used to evaluate theσcomprehensive efficiency of 40 mining cities. The convergence was applied to test the overall discrete degree of mining cities efficiency. Results showed that mining cities in China has relatively low efficiency with relatively significant differences. Central and northeast China were higher than the east and west China. Coal city and metallurgy city were higher than oil and gas city and comprehensive city; small-and medium-sized cities had higher efficiency than megacity and metropolis. Young mining city had higher efficiency than old- and middle-aged mining cities. Differences changed among different regions, types, scales and stages. Induction of the two virtual DMU made clear the stage of each mining city, as well as the development potential and improvement direction in future.

Key wordsMining cities; City efficiency; DEA; Evaluation

黨的十八大報告將生態文明提升到了人類社會發展的一個特定時代的高度,建設美麗中國,走生態文明之路,既是對過去粗放式發展的反思,也是推動我國可持續發展的新路徑[1]。礦業城市是我國比較重要的一種城市類型,其對資源往往具有較高的依賴性,且城市的區位交通往往較差,城市空間布局較為分散[2]。在資源的開采及生產過程中,礦業城市付出了較大的生態環境成本,城市的可持續發展受到嚴重挑戰。因此很多礦業城市都在努力轉型,提高資源能源利用效率,以期產生高效益,增強自身的區域輻射力和吸引力,進而促進區域經濟的可持續發展。

研究城市效率的方法有很多種[3-5],Charnes明確指出,數據包絡法(Data envelopment analysis, DEA)采用最優化方法內生確定了各種投入要素的權重,避免了投入產出關系的具體表達,排除了很多主觀因素,特別適合城市這個復雜的巨系統[3,6]。文獻檢索數據表明:采用DEA研究城市效率的文獻逐漸增多。通過比較發現,已有的文獻在研究對象的選擇上主要集中于特大城市、省會城市、城市群[7-11],而對礦業城市的研究相對較少[12];在指標的選擇上往往側重于經濟產出,而忽視了社會產出和環境產出;在研究內容上往往側重于效率的分析,而忽略了有效單元的區分和效率提升的潛力。此外,已有的文獻大多僅對礦業城市的區域分布、城市規模和城市類型進行分析,而對城市效率與發展階段關系的研究鮮有報道。因此,該文引入對抗性交叉評價機制,建立DEA交叉評價模型對全國40個典型礦業城市2007~2010年的城市效率進行排序,并指出不同區域、不同類型、不同規模、不同階段礦業城市效率的分類特點,引入虛擬決策單元以明確各城市效率提升的潛力,從而為政府制定和調整城市的發展政策提供科學依據。

1研究方法及指標體系

1.1傳統DEA方法數據包絡法(DEA)最早源于美國著名運籌學家查理斯(Charnes)、庫珀(Cooper)等人提出的“相對效率評價”,是一種衡量同類型的單位或部門(即決策單元,Decision Making Unit,簡稱DMU)效率的相對有效性的分析方法。其中,決策單元既可以是一個企業或產業,也可以是一個城市或區域。礦業城市發展是一個具有多投入和多產出的復雜巨系統,運用DEA方法進行礦業城市效率評價是可行的。首先,將每個礦業城市看作一個DMU,確定每一年各礦業城市生產的相對有效前沿面,再將每一個礦業城市生產與相對有效前沿面進行對比,從而得出各礦業城市的效率。通常情況下,DEA可分為CCR和BCC兩個模型,兩者的區域在于模型的假設條件不同,前者是基于規模報酬不變,而后者則是基于規模報酬可變。該文主要采用的是基于規模報酬可變的BCC模型,各指標參數定義及內涵見參考文獻[2-3]。

1.2交叉DEA方法在具體實踐過程中往往存在多個DMU同時有效的情形,從而導致有效DMU間的優劣無法進一步區分。因此,該文在參考相關文獻的基礎上,引入對抗性交叉評價機制(Aggressive cross-evaluation),其基本原理可以概括為:用每一個DMU的最佳權重去計算其他DMU的效率值,換言之,每一個DMU在盡可能抬高自己的前提下,盡可能地貶低其他DMU。DEA交叉評價在一定程度上能夠彌補傳統DEA方法的這一缺陷[13]。

1.3指標體系建立根據新經濟增長理論和柯布—道格拉斯生產函數可知,城市的發展主要依賴于資本、資源、勞動力和社會等要素。其中,資本要素一般采用資本存量來表示,但是計算資本存量使用的永續盤存法要涉及基期資本存量的計算、折舊率的選擇和投資平減指數等指標,這些指標的選擇具有隨意性。趙偉等[14]指出全社會固定資產可以代替資本存量;資源要素指大自然中存在的可供利用的要素;勞動力要素是具有一定教育和健康水平,以及才能的勞動者;社會要素是指經濟社會賴以正常運轉的制度、文化、信息和技術等。

同時,鑒于DEA方法使用要求投入和產出之間具有正相關性,且投入和產出指標之和小于等于DMU總數的一半的原則,共選取9個投入和產出指標,形成礦業城市效率評價指標體系。其中,投入指標包括:城市建成區面積、固定資產投資、二三產業從業人員數、財政支出中科學和教育事業支出。產出指標包括:人均GDP、第三產業比重、人均綠地面積、固體廢棄物綜合利用率、城鎮人均可支配收入。

1.4數據來源說明目前,學術界關于礦業城市的界定尚未達成共識。筆者在前人研究的基礎上,結合國家發改委、中國礦業聯合會公布的礦業城市目錄,共選擇阜新、撫順等40座城市作為研究樣本。數據主要源自相應年份的《中國城市統計年鑒》或相應省市的《統計年鑒》,部分缺失數據則主要依靠趨勢外推法計算得出。同時,筆者在評價過程中引入虛擬決策單元(DMU1、DMU2),評價對象選擇40個礦業城市及4個虛擬決策單元,以明確各礦業城市效率的提升潛力。城市效率指數運用Deap2.1軟件運算。

2結果分析

2.1傳統DEA評價結果分析

2.1.1總體效率特征。從表1可知,2007~2013年中國礦業城市綜合效率一般,只有少數城市達到綜合效率最優。2007、2010和2013年礦業城市綜合效率分別為0.756、0.743和0.707,均低于0.800。其中,2007年鶴崗、七臺河、雞西、遼源、烏海、陽泉、濮陽、荊門、銅陵、新余、萍鄉、石嘴山、銅川等13個城市達到綜合效率最優,占到樣本總數的32.5%;2010年七臺河、遼源、烏海、陽泉、銅陵、石嘴山和銅川等8個城市效率仍達到DEA有效,渭南則由無效轉變為有效,但是其他城市為DEA無效,2013年達到DEA有效的城市數共9個,占樣本總數的22.5%。

2.1.2純技術效率特征。技術效率最優的城市數量要多于綜合效率和規模效率最優的城市數。2007年,阜新、盤錦、東營、邯鄲、徐州、韶關等26市達到技術有效,說明這些城市的各要素組合達到了最優。2010年,撫順、本溪、鞍山、唐山、雙鴨山、雞西、鶴壁等20個城市的技術效率未達到有效,說明這些城市在要素配置和經濟管理方面還需要進一步改進。2013年中國礦業城市技術效率最優的城市數量為23個,其中,阜新、雞西和濮陽等城市則由DEA有效轉變為無效,而淄博、渭南等城市則由DEA無效轉為有效。

2.1.3規模收益特征。規模效率最優的城市數明顯減少,是決定綜合效率最優的主要因素。2007、2010和2013年,達到規模效率有效的城市分別為13個(鶴崗、七臺河和雞西等)、8個(七臺河、遼源和烏海等城市)、9個(鶴崗、陽泉和新余等城市)。從規模報酬情況來看,七臺河、烏海、陽泉、石嘴山和銅川等城市應該保持現有的要素資源配置和城市規模水平,撫順、本溪、雞西和白銀等城市應該合理擴大生產投入規模,發揮出城市規模效應。阜新、盤錦、鞍山、唐山和東營等城市應當適當縮減投入規模,實現資源的節約利用和城市效率的提高。

2.2交叉DEA評價結果分析

2.2.1總體效率特征。從總體特征來看,交叉評價方法較好的實現了決策單元排序的問題,并且對于非DEA決策單元的排序沒有太大的影響。其中,遼源、萍鄉等城市的效率更為突出,唐山、大慶和榆林則在所有DMU中城市效率最低。礦業城市經濟社會雖有所發展,但因城市投入要素的利用不夠合理,城市效率相對于理想決策單元而言仍然很低,2007~2013年礦業城市效率僅達到理想DMU的28%~32%。如果改變現有的粗放型經濟增長方式,礦業城市效率將有很大的提升空間。

2.2.2空間分異特征。從區域分布來看,中國礦業城市效率存在著區域差異。2007年中部礦業城市效率最高,東部最低,西部和東北則介于兩者之間;2013年,中國礦業城市效率最高的為西部,最低的仍為東部,中部和東北介于兩者之間。從平均水平來看,中部地區礦業城市效率最高,東部最低,西部和東北介于兩者之間(表2)。

2.2.3城市類型特征。從礦業城市類型來看,不同類型的城市之間存在著一定程度的差異。2007~2013年,煤炭型城市效率均為最高,油氣型城市則基本處于最低,冶金型和綜合型城市則介于兩者之間(表3)。

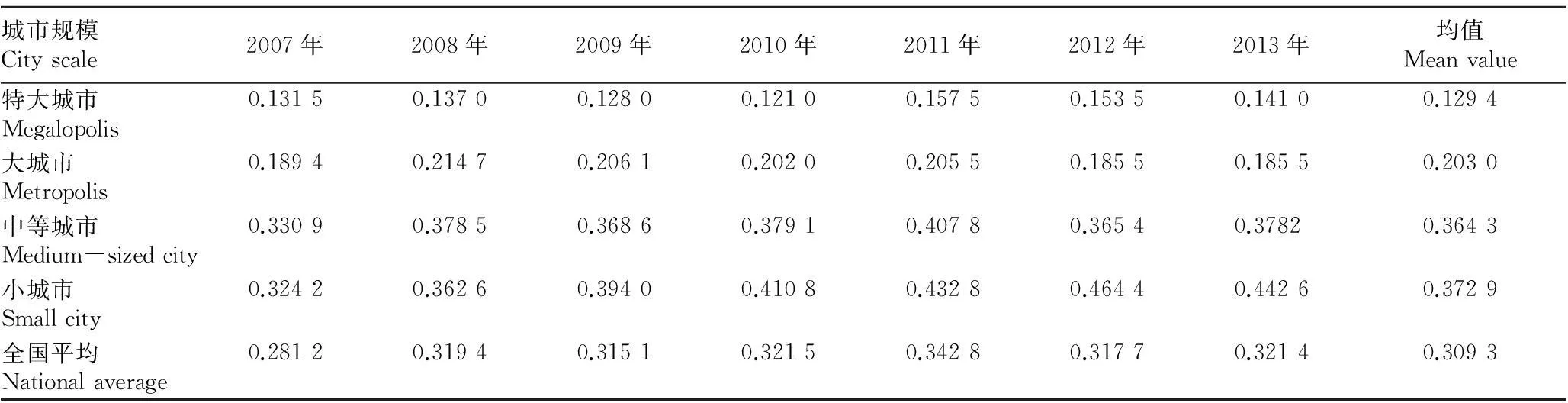

2.2.4城市規模特征。礦業城市效率與城市規模之間呈現出負相關。2007~2013年,小城市效率相對處于較高地位,特大城市均處于最低,大城市和中等城市介于兩者之間。相對于中小城市而言,大城市在資金、人才等方面的優勢更加明顯,因而大城市的城市效率相對要高于中小城市。礦業城市效率整體偏低,其原因在于中心城市尚未形成對資金和流動人口的有效集聚,城市的規模效應沒有得到充分發揮(表4)。

2.2.5城市階段特征。不同發展階段的礦業城市,其效率有所差異。2007~2013年,幼年礦業城市效率逐步提高,并超越老年城市和中年城市,成為各階段城市中效率最高。就2013年而言,幼年礦業城市效率最高,老年礦業城市次之,中年礦業城市最低。其中,幼年礦業城市平均水平要高于全國平均水平(表5)。

3效率收斂性檢驗

為了探尋各區域之間差異的特征與演變規律,需要對中國礦業城市效率進行收斂性檢驗。在收斂檢驗的相關研究中,σ收斂可以用來檢驗區域間的城市效率離散程度[15]。因此,該文按照四大區域及2007~2010年的城市效率分別作收斂性檢驗,以期尋找四大區域與全國的城市效率之間差異變化程度與趨勢。σ收斂檢驗如下:

式中,Rm(t)表示第m個地區在t時的城市效率;N表示地市總數。如果σt+1<σt,則城市效率存在σ收斂,即城市間效率的差距在逐漸縮小,反之則不存在收斂。

表1 2007、2010、2013年中國礦業城市效率

表2 不同年份中國礦業城市分區域效率值

表3 不同年份中國礦業城市分類型效率值

表4 不同年份中國礦業城市分規模效率值

表5 不同年份中國礦業城市分階段效率值

圖1 不同區域(a)、不同規模(b)、不同類型(c)和不同階段(d)礦業城市效率收斂性Fig. 1 Convergence of mining city efficiency with different scales (b) and types (c) in different regions (a) at different stages (d)

由圖1可知,2007~2013年,中國礦業城市效率變化較大,城市之間的差距總體上呈現出增加的趨勢。從分區域的情況來看,四大區域中東北地區和西部地區城市之間的差異變化過程與全國變化趨勢相一致,但東部地區和中部地區差距總體上呈縮小趨勢;就平均水平而言,西部地區城市之間差距最大,而東部地區最小。從分城市類型來看,冶金型城市和綜合型城市變化趨勢比較明顯,但不同類型城市內部差距均呈現出擴大趨勢。其中,油氣型城市經歷了先增大再縮小再增大的變化過程,煤炭型和冶金型城市則與全國變化趨勢相一致。從城市規模來看,中等城市和小城市經歷了先增大后縮小再增大的變化過程,大城市則呈略微震蕩的變化趨勢,而特大城市則呈現出先降后增的趨勢,從整體水平而言,特大城市內部差異最小。從發展階段看,中年礦業城市呈現出持續擴大的態勢,幼年礦業城市經歷先降后增再降的變化過程,而老年礦業城市內部則呈現出震蕩態勢,但是老年和中年礦業城市內部差距均呈現出擴大趨勢,而幼年礦業城市內部差距則呈現出縮小趨勢。

4結論與討論

通過傳統DEA方法得出:2007~2013年七臺河、烏海、陽泉、石嘴山和銅川等城市保持著DEA有效,而其余城市則存在著不同程度的非DEA有效。通過DEA交叉評價得出:我國礦業城市效率普遍很低,城市之間的差異較為顯著;中部和東北要高于東部和西部,煤炭型城市和冶金型城市要高于油氣型城市和綜合型城市,中小城市效率要高于特大城市和大城市,幼年礦業城市效率要逐漸高于老年和中年礦業城市,并且不同區域、不同類型、不同規模、不同階段城市之間的差距均有所變化。兩類虛擬決策單元的引入則明確了中國各礦業城市目前所處的階段,以及未來發展的潛力和改進的方向。

通過對2007~2013年中國礦業城市效率的研究,可以得到以下啟示:①中國礦業城市的規模效應沒有得到充分發揮,今后應當加強土地集約生產能力,并在行政區劃調整、戶籍制度改革、建設用地指標、國家重大項目布局等方面可以給予中心城市更多的優惠政策,通過中心城市的發展壯大,實現城市效率的有效提高;②相對于理想決策單元,中國礦業城市效率相對較低,各個城市應當進一步優化產業結構,扶植支柱產業的發展,加強區域之間的交流與合作,加快基礎設施建設,做大城市產業群和發展產業帶,促進城市效率的提高;③技術進步和制度創新對城市效率的影響比較明顯,城市應當轉變粗放的經濟增長方式,加強技術創新和先進技術的應用,創新管理體制機制,營造良好的發展環境,吸引高技術人才前來就業;④DEA方法采用內生法確定各要素之間的權重,但是城市效率評價的各要素是相互影響和制約的,如何合理有效地評價城市的效率,則是今后的研究方向。

參考文獻

[1] 高紅貴.關于生態文明建設的幾點思考[J].中國地質大學學報(社會科學版),2013(5):42-48.

[2] 湯建影,周德群.基于DEA模型的礦業城市經濟發展效率評價[J].煤炭學報,2003(4):342-347.

[3] 李郇,徐現祥,陳浩輝.20世紀90年代中國城市效率的時空變化[J].地理學報,2005(4):615-625.

[4] 高霞.河南省城市綜合效率差異特征研究[J].地域研究與開發,2010(2):76-80.

[5] 王圓圓.安徽城市效率分析與對策[J].地域研究與開發,2004(2):34-37.

[6] 袁曉玲,張寶山,張小妮.基于超效率DEA的城市效率演變特征[J].城市發展研究,2008(6):102-107.

[7] 黃永斌,董鎖成,白永平.中國城市緊湊度與城市效率關系的時空特征[J].中國人口·資源與環境,2015,25(3):64-73.

[8] 張軍濤,劉建國.城市效率及其溢出效應[J].經濟地理,2011,31(4):578-583.

[9] 萬倫來,陳天奇.能源環境視閾下的安徽省城市發展效率研究[J].合肥工業大學學報(自然科學版),2014,37(8):996-1001.

[10] 陶小馬,譚婧,陳旭.考慮自然資源要素投入的城市效率評價研究[J]. 中國人口·資源與環境,2013,23(1):143-154.

[11] 鮑瑩.我國城市規模效率的實證研究[D].杭州:浙江大學,2012.

[12] 龍如銀,汪飛.礦業城市經濟發展的動態效率研究[J].煤炭學報,2008,33(11):1319-1324.

[13] 彭育威,吳守憲,徐小湛.利用MATLAB進行DEA交叉評價分析[J].西南民族大學學報(自然科學版),2004,30(5):553-556.

[14] 曾先鋒,李國平.我國各地區的農業生產率與收斂:1980-2005[J].數量經濟技術經濟研究,2008(5):81-92.

[15] 趙偉,馬瑞永,何元慶.全要素生產率變動的分解[J].統計研究,2005(7):37-42.

中圖分類號S-9

文獻標識碼A

文章編號0517-6611(2016)06-261-05

收稿日期2016-01-20

作者簡介趙一鳴(1989- ),男,浙江樂清人,助理工程師,從事城市規劃與設計等方面的研究。