農村水環境治理體系構建研究——基于于都縣仙下鄉水環境的調查與分析

鐘喜林 (江西環境工程職業學院,江西贛州 341000)

?

農村水環境治理體系構建研究

——基于于都縣仙下鄉水環境的調查與分析

鐘喜林(江西環境工程職業學院,江西贛州 341000)

摘要基于農村水環境治理現狀,以江西省贛州市于都縣仙下鄉為調查對象,剖析和探究了當地水環境的現狀和治理的困境,通過整體觀的引入,將政府、市場、社會的聯動體系化,將基礎案例上升為普遍性,提出了以城鄉一體化水環境管理體制為核心,社會公眾參與機制、治理主體利益平衡協調機制、市場化運行機制和經濟激勵機制為延伸的新嘗試。

關鍵詞水環境治理;生態環境;體系;農村

Study on the Construction of Rural Water Environment Governance System-Based on Investigation and Analysis of Water Environment in Xianxia Village, Yudu County

ZHONG Xi-lin

(Jiangxi Environmental Engineering Vocational College, Ganzhou, Jiangxi 341000)

AbstractBased on governance status of rural water environment, with Xianxia Village, Yudu County, Ganzhou City, Jiangxi Province as study object, the local water environment status and governance dilemma was analyzed. Through the introduction of integral view, government, market, society linkage system, the base case was raised as universality, a new attempt was proposed: with the integration of urban and rural water environment management system as the core, social public participation mechanism, governance subject interests balance and coordination mechanism, market operation mechanism, economic incentive mechanism as extension.

Key wordsWater environment governance; Eco-environment; System; Rural

在2015年3月24日召開的中央政治局會議上,中共中央審議通過了《關于加快生態文明建設的意見》(簡稱《意見》)。《意見》是建立在黨的十八大、十八屆三中和四中全會前后關于生態文明建設基礎上的新論述,也是構建國家生態環境治理體系和提升治理能力現代化的新標準。伴隨著科技的進步和經濟的快速發展,原本脆弱的生態環境日益惡化,要有序地推進生態文明建設,必須要構建國家生態環境治理體系和提升治理能力現代化。農村環境基礎設施薄弱,環境保護工作滯后,水環境污染問題尤為嚴重。國家環保局2006~2014年的數據統計表明,雖然全社會污水排放的總量已大幅下降,但是來自農村的生活污水和農業的污水排放一直居高不下。因此,在國家要求提升生態環境治理能力的形勢下,構建廣大農村的水環境治理體系成為當務之急。

目前,學術界關于水環境治理的研究大多數集中于水環境治理主體的協調性、水環境治理制度的規范化、水環境治理對策等方面的討論,從系統化和體系化視角研究的很少。同時,在研究對象上多以城市為主,涉及鄉村研究的較少,鮮見農村個案的研究[1]。因此,筆者選擇江西省贛州市于都縣仙下鄉作為調查對象,調查分析該鄉水環境現狀及治理困境,提出治理措施,以期在國家要求提升生態環境治理能力

的形勢下,探索構建農村的水環境治理體系。

1于都縣仙下鄉水環境現狀

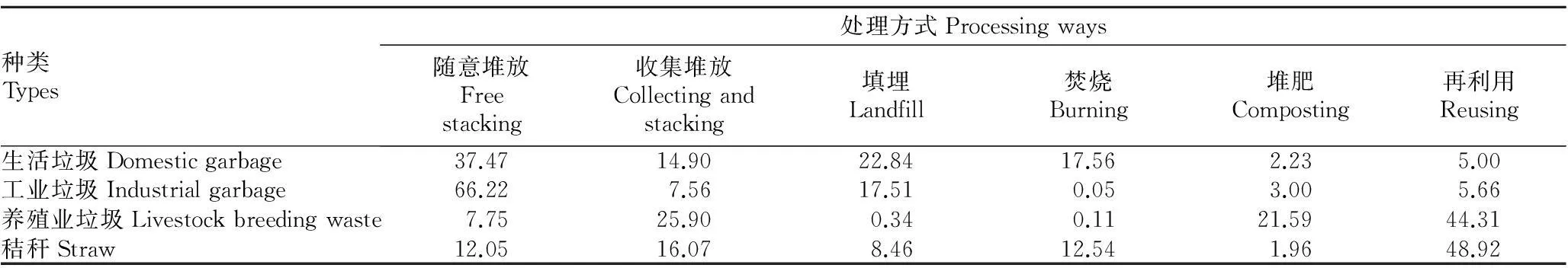

對當地居民、鄉鎮企業進行走訪和實地勘查,整理統計調查數據,調研結果按固體廢棄物(垃圾)(表1)和污水排放(表2)分類,基本能夠反映該鄉的水環境狀況。數據分析結果表明:仙下鄉水體污染嚴重,水環境不容樂觀,迫切需要科學的保護。

由表1~2可知,該鄉的生活垃圾和工業垃圾處理較為隨意。由于生活條件的改善,村民開始使用電、煤氣等新能源,導致大量的秸稈需要處理,而秸稈焚燒容易造成大氣污染,許多村民將秸稈堆置于溝渠與河道邊,秸稈腐爛后在雨水的沖擊下容易排入河道和滲入地下,影響水質。污水主要集中排放于河流、農田和坑塘,對水體污染甚大。調查表明,該鄉的企業較少,以塑料廠居多,雖然擁有最新的污水處理技術,但絕大多數都未按照環保標準處理。少數規模較大的養殖場建立了配套的糞便處理設施,絕大多數養殖戶都處于個體戶狀態,比較分散,對禽畜糞便處理也比較隨意。農戶使用農藥化肥的較多,這些化學物質的殘留容易影響土壤的肥力,滲入地下給地下水資源帶來危害。

表1 主要垃圾物種類及處理方式

2調查問卷與結果分析

2.1治理主體問題調查結果顯示,如果治污實行“誰污染,誰付錢”,52.1%的受訪者認為鄉鎮企業主應該付錢,認為城市居民、禽畜養殖戶和政府要承擔責任的分別占18.3%、20.9%和8.7%。但是,該鄉多數居民在外打工,為了維持生計而到處奔波,根本無暇顧及村內的生態問題,甚至有人很少回家以至對村內情況一無所知。另外,許多企業主和養殖戶都是村內的經濟大戶,影響著村里的財政并掌握有一定的話語權,所以村委會對于他們的活動多數是“睜一只眼,閉一只眼”。這樣的格局使得各治理主體無法切實承擔起各自的責任,因而構建能夠平衡各治理主體利益的機制顯得尤為關鍵。

表2 主要污水種類及排放方式

2.2治理政策和治理經費的問題調查結果表明:73.6%的受訪者表示沒有排放污水的設施,90.8%的受訪者表示沒見到污水排放設施,只有0.5%的受訪者表示在城市里見過。仙下鄉負責人告訴調研組,上級部門偶爾提到生態環境的事情但幾乎沒有過生態補償經費。梳理仙下鄉存檔的2014年全年的45份公開文件發現,只有1份是涉及整治重金屬化工污染企業的,其余的都是有關經濟發展,安全穩定,社會福利、文化宣傳等方面的要求和指令。由此可見,政府傳統的“重城市輕農村”和“重經濟輕生態”的慣性依賴依然強大,固化了城鄉二元環境治理政策,也使得農村生態環境治理經費捉襟見肘。

2.3水環境保護意識問題調查對象依據受教育程度進行劃分,受訪者受教育程度不均衡,初中以下學歷的占16.3%,初中、中專、高中學歷的分別占33.8%、39.1%、9.5%,本科及以上學歷的占1.3%。統一設置的問題為:你知不知道水環境保護?17.2%的受訪者表示不知道。筆者在調研過程中發現許多村民隨意丟棄垃圾、一些企業隨意排放污水無人管的現象,體現出農村民眾環保意識的薄弱。

3農村水環境治理體系的構建

十八大提出“五位一體”的新布局以來,生態文明建設的地位日益提高。但是,水環境的治理卻變成了政府的“獨角戲”,而市場和社會成為了“觀眾”。政府已經沒有足夠的財力和精力投入到水環境治理中,迫切需要將治理從單方面向體系化延伸、構建農村水環境治理體系。

王猛[2]認為,要構建現代化的生態環境治理體系,必須要實現五個現代化:現代化的治理理念、現代化的生態環境管理運行機制、現代化的生態環境管理體制、現代化的外部關系、現代化的支撐體系。現代化的治理理念是指要從整體觀的視角來審視政府各職能部門在生態環境保護中所起的作用;現代化的生態環境管理運行機制是指生態環境的管理要置于社會公眾的監督之下;現代化的生態環境管理體制是指在行政關系上,要理順橫向的權責關系和縱向的層級關系;現代化的外部關系是指生態環境治理要由政府單一治理走向社會和企業多元共治;現代化的支撐體系是指一方面強調現代信息技術在生態環境治理中的應用,另一方面強調培育包括生態文化、環境認知文化、環境規范文化等在內的文化體系。因此,水環境治理體系的構建是現代化的生態環境治理體系的重要部分,也是實現生態環境治理能力現代化的必然選擇。

借鑒王猛提出的“五大現代化”的框架,并針對前述的水環境治理存在的問題,筆者從治理理念出發提出治理主體利益平衡協調機制,從管理運行機制出發提出社會公眾參與機制,從管理體制入手建設城鄉一體化水環境管理體制,從外部關系著手引入市場化運行機制和經濟激勵機制,從支撐體系著手將現代化信息技術體系和先進文化體系貫穿于各治理機制的調節、促進、協調和監督等互動過程中,構建水環境治理體系的基本思路:以城鄉一體化水環境管理體制建設為中心,著力構建治理主體利益平衡協調機制、社會公眾參與機制、市場化運行機制和經濟激勵機制,從而實現農村水環境治理能力的現代化(圖1)。

圖1 農村水環境治理體系運行機制

3.1建立城鄉一體化水環境管理體制城鄉一體化水環境管理體制是整個治理體系的核心,它對整個社會資源起著調控和配置的作用,要使管理體制發揮最大功效,就是要破除城鄉二元的水環境管理體制,從規劃、建設和管理三方面著力實現一體化體制。這要求將城市和農村的水環境管理視為一個整體,統一規劃、統一經費、統一部署、統一治理,同時,提升鄉村環保機構的專業化水平,通過增加專業技術人員,增添專業技術設備并實施統一化管理,以使城鄉水環境治理一體化的治理力度得到強化。

3.2建立平衡協調治理主體利益機制治理主體利益平衡協調機制是建立在城鄉一體化水環境管理體制的基礎上的,既促進了市場化運行機制,也盤活了社會公眾參與機制。在這樣一個新的機制下,治理主體從政府及其職能部門延伸到水環境治理企業、工農業企業、農民等群體。對于政府及相關職能部門而言,除了要進行市場監管,還要權責分明,制定相關的法律體系和防范制度;對于水環境治理企業而言,來自政府的政策支持必不可少,企業自身要充分發揮市場機制作用,統籌協調好投入與收益的關系,將先進技術與科學管理相結合,爭做優化生態環境的“助力器”;對于工農業企業而言,在政府主導和居民監督下,對排污的企業收取排污費和污水處理費,將所得收入合理分配給政府與受害居民;對于農民而言,可通過教育和經濟的方式改變生活方式,使其成為水環境的自覺保護者,更好地直接享用環境。

3.3建立社會公眾參與機制社會公眾參與機制是水環境治理體系中最重要的一環,它在整個治理機制中扮演著監督人的角色。社會公眾的參與程度決定了農村水環境治理制度能否有效地執行,廣泛的公眾參與能夠降低交易成本和管理成本,能夠確保決策能匯集民意,并通過社會各方的協作來完成水環境治理的目標[3]。在監督權之外,社會公眾還行使著參與權。在農村水環境的治理過程中,難免會遇到工農業企業不自覺和政府不作為的行為,這時就需要社會公眾帶著責任心和緊迫感充分行使自己的參與權,彌補其他主體的缺位,保障水環境治理有條不紊地進行。

3.4建立市場化運行機制一般認為,水環境是公共物品,具有非競爭性和非排他性,因此農村水環境的治理也具有非競爭性和非排他性[4]。這使得引入市場化運行機制成為可能。市場化運行機制是整個水環境治理體系中一個重要的組成部分。它既可以有效調節經濟激勵機制,也可以促進利益主體的協調。生態經濟學認為,生態資源的市場化運作需要三個基本要素:資金,產權和生態補償權才能實現[5]。如果將水環境置于三要素的考察當中,可以得出水環境的三要素:資金,水權和排污權。當前政府投入農村水環境的治理資金顯然是不夠的,多渠道籌措資金也就成為了唯一的現實選擇,可通過建立私營企業和社會資本準入機制,搭建水務投融資平臺,將單一的財政支持擴大為社會化的資本集團。對于水資源經營權來說,制度輪廓尚不明晰,管理也處于真空狀態,因此通過在條件的地區探索建立明晰的水權交易市場,可有序地實現水資源的管理。最后,排污作為工業時代企業的經營“特權”,帶來了巨大的環境破環,這一點在農村地區尤甚,所以將排污權的交易引入農村水環境市場,拓寬了交易權的范圍,同時建立交易權二級市場,實現同一行政區排污權和跨行政區排污權的對等,從而有效地發揮市場機制的功能。

3.5完善經濟激勵制度經濟激勵制度在水環境治理體系中起著激勵治理主體、理順管理體制、影響公眾參與、激活市場機制的作用。它的運行主要依靠污染生態環境補償和治理生態環境受益兩個“車輪”來推進。“誰污染誰治理”是傳統的做法,雖然起到一定的作用,但從主體的積極性來說卻是不可持續的,因此,應將“誰污染誰治理”與“誰治理誰受益”的兩個原則相結合,減少農村水污染的排放,提高農村各治理主體參與治理的積極性,由此實現生態補償和生態受益的有機統一。

參考文獻

[1] 肖勤.農村水環境污染現狀及其治理對策[J].畜牧與飼料科學,2009(1):123-125.

[2] 王猛.構建現代化的生態環境治理體系[N].中國社會科學報,2015-07-22.

[3] 郭建.農村環境污染防治的制度創新研究[J].安徽農業科學,2009(34):17110-17112.

[4] 鄭開元.基于公共物品理論的農村水環境治理機制研究[J].生態經濟,2012(3):162-165.

[5] 沈滿洪.生態經濟學[M].北京:中國環境科學出版社,2008:112.

中圖分類號S 27

文獻標識碼A

文章編號0517-6611(2016)06-290-03

收稿日期2016-01-28

作者簡介鐘喜林(1978-),男,江西分宜人,副教授,碩士,從事園林、休閑農業規劃研究。