針刺董氏奇穴聯合麥肯基療法治療頸型頸椎病20例臨床觀察

周 泉 劉伶俐

四川省自貢市中醫醫院推拿科,四川 自貢 643010

?

針刺董氏奇穴聯合麥肯基療法治療頸型頸椎病20例臨床觀察

周泉劉伶俐

四川省自貢市中醫醫院推拿科,四川自貢643010

【摘要】目的:觀察針刺董氏奇穴聯合麥肯基療法治療頸型頸椎病的臨床效果。方法:將60例患者分為治療組、對照組A、對照組B,每組各20例。對照組A單用針刺董氏奇穴治療,對照組B單用麥肯基療法,治療組聯合應用針刺董氏奇穴與麥肯基療法;均以1周為1個療程,共治療4個療程,采用McGill疼痛詢問量表(MPQ)進行測試,對比治療前后頸椎部疼痛程度,并比較三組患者臨床療效。結果:治療組治療后疼痛率顯著低于對照組A、對照組B,差異具有統計學意義(P<0.05);治療組患者中,總有效率為100%,顯著優于對照組A的70%及對照組B的5例、8例及65%,差異具有統計學意義(P<0.05)。結論:針刺董氏奇穴聯合麥肯基療法治療頸型頸椎病,可顯著減輕頸椎部疼痛,改善臨床療效,值得臨床推廣應用。

【關鍵詞】頸型頸椎病;董氏奇穴;麥肯基療法

頸椎病是頸椎間盤及其椎間關節由于勞損或自身退行性變導致脊髓、神經、血管、關節、肌肉損傷而出現的一系列癥狀、體征,為臨床常見勞損性疾病,易反復發作且不易治療。隨著社會的發展,工作、生活節奏加快,人們長期處于緊張勞累狀態,加之電腦的普及,頸部保養及鍛煉的缺乏,導致各型頸椎病明顯增多。其中以頸型頸椎病最常見,多表現為頸項部、肩部疼痛不適,以頸肌、斜方肌最為嚴重[1]。病情嚴重患者常出現頸部屈曲及旋轉功能受限,嚴重影響工作和生活。筆者旨在通過將針刺董氏奇穴與麥肯基療法聯合應用,以觀察治療該病的有效方法。現報告如下。

1資料與方法

1.1一般資料選取2014年1月至2015年8月所收治頸型頸椎病患者60例,分為治療組、對照組A、對照組B,每組各20例;治療組中男性患者11例,女性患者9例,年齡41~64歲,平均年齡(52.7±10.1)歲,病程0.5~3.1年,平均病程(1.8±1.3)年;對照組A中男性患者10例,女性患者10例,年齡42~64歲,平均年齡(53.1±10.5)歲,病程0.6~3.4年,平均病程(2.0±1.4)年;對照組B中男性患者12例,女性患者8例,年齡41~64歲,平均年齡(52.9±11.2)歲,病程0.4~3.4年,平均病程(1.9±1.5)年。三組基線資料比較差異無統計學意義(P>0.05),可進行對比。

1.2病例納入標準[2]①均符合“第二屆頸椎病專題座談會紀要”中頸椎病診斷標準,具體內容為:頸項部酸痛不適,頸部活動受限,頸肌僵硬,有相應壓痛點,X線檢查見生理曲度變直或椎間關節紊亂等;②對本研究知情并簽署同意書。

1.3病例排除標準①其他各型頸椎病;②精神障礙或合并其他嚴重疾病者;③臨床資料不全或配合度較低者。

1.4方法對照組A單用針刺董氏奇穴治療,具體內容如下:選穴:雙側正筋穴、正宗穴、重子穴。正筋穴位于足后跟筋正中央,距足底3.5寸;正宗穴位于足后跟筋正中央上距正筋穴上2寸處;重子穴位于拇指掌骨與食指掌骨之間,虎口下約1寸。手法:均使用1.5寸針灸針,得氣后配合平補平瀉手法,留針30min,每10min行針1次,拔針后進行頸肩部推拿手法。

對照組B單用麥肯基療法,具體內容如下:患者取坐位,腰背部采用枕頭支撐,療法共分五步進行。第1步:后縮運動,頭部保持水平,雙眼目視前方,頭部向后到達最大功能位,短暫停留放松后回歸起始位;第2步:后縮伸展,向后運動至最大功能位后,緩慢進行全范圍的伸展運動,停留1s左右回歸起始位;第3步:后縮側屈,在后縮運動的基礎上,頭部緩慢向側方位屈曲,停留1s左右,完成后回歸起始位;第4步:后縮旋轉,在后縮運動的基礎上,頭部向患側旋轉,停留1s后回歸起始位;第5步:屈曲運動,囑患者低頭,使下頦貼近胸部,停留1s左右回歸起始位。5組運動各進行10次左右,每日1次以上。

治療組:聯合應用針刺董氏奇穴與麥肯基療法,具體步驟同上兩組。

三組患者均以1周為1個療程,共治療4個療程。

1.5觀察指標及療效判定

1.5.1觀察指標采用McGill疼痛詢問量表(MPQ)進行測試[3],比較治療前后頸椎疼痛程度改善情況。輕度(+):疼痛較輕,PRI總分為l~ 6分;中度(++):疼痛較重,PRI總分為7~12分;重度(+++):疼痛劇烈,PRI總分>12分。無癥狀者(一)。疼痛率=中度疼痛率+重度疼痛率。

1.5.2療效標準[4]顯效:頸項部不適癥狀消失,患側肢體肌力恢復正常,可正常生活工作。有效:不適癥狀減輕,頸部活動明顯改善;無效:癥狀無明顯改善。總有效率=顯效率+有效率。

2結果

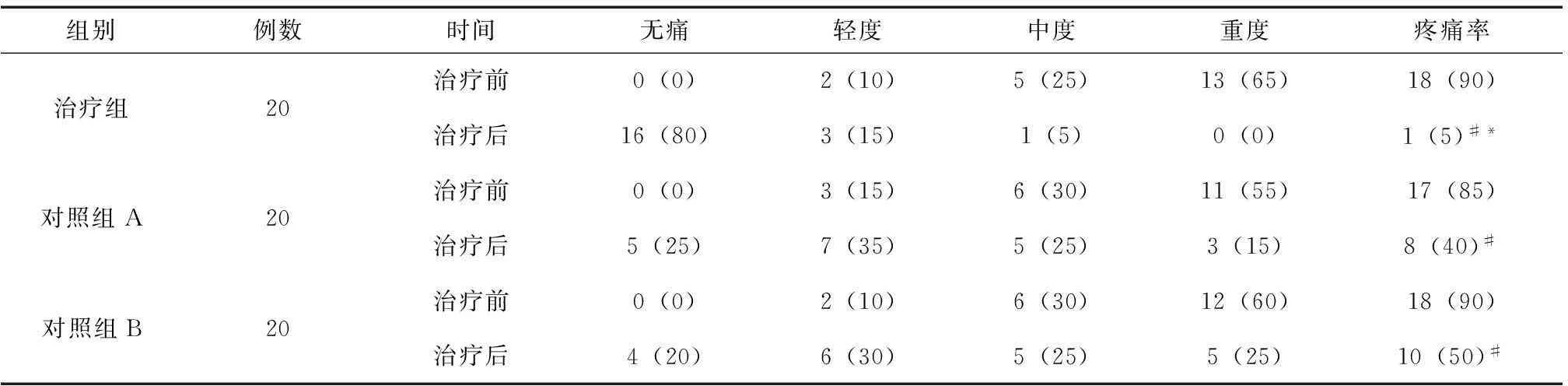

2.1三組患者治療前后頸椎疼痛程度對比經治療后,三組患者頸椎疼痛率均顯著低于治療前,差異具有統計學意義(P<0.05);其中,治療組治療后疼痛率顯著低于對照組A、對照組B,差異具有統計學意義(P<0.05);對照組B略低于對照組A,但差異不具有統計學意義(P>0.05)。見表1。

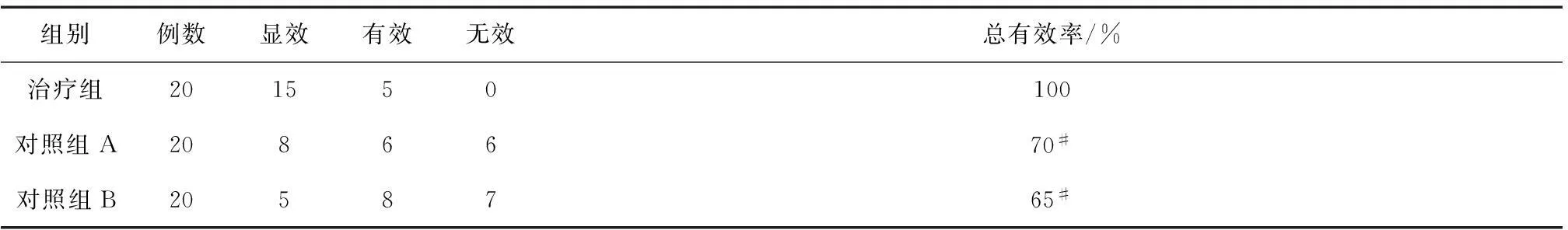

2.2三組患者臨床療效比較治療組患者中,顯效15例、有效5例,總有效率為100%,顯著優于對照組A的8例、6例、70%及對照組B的5例、8例及65%,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表1 三組治療前后頸椎疼痛程度對比 [例(%)]

注:本組與治療前相比較,#P<0.05;與對照A組、對照B組治療后比較,*P<0.05。

表2 三組臨床療效比較 (例)

注:與治療組比較,#P<0.05。

3討論

我國傳統醫學并不存在頸椎病的病名,但早在《黃帝內經》中已有相關疾病描述,多將其歸納為“痹癥”、“頸肩急”、“項痹”等范疇,認為其病機以肝腎不足、督脈空虛及筋骨失養為本,風寒濕邪痹阻經絡、氣滯血虛為標,治療手段包括推拿、針刺、灸療、中藥調理等。董氏奇穴針灸學在傳統醫學基礎上進一步開發,提出“善治病者”原則,提倡上病下治、下病上治及左病右針、右病左針等[4-5]。本研究取穴遵循“善治病者”原則,其中正筋穴、正宗穴位于膀胱經,可治項背部疾患;重子穴位于肺經,與手陽明經相表里,可治上臂肩部,諸穴配合,充分調動患者自身潛能,疏導局部血氣,以達療效。現代醫學研究認為[6],頸椎病多因頸椎外肌肉或者韌帶之間的動態平衡失調所致,外部動態平衡失調后會明顯加重頸椎部骨質負擔,從而導致骨質增生或椎間盤變性、突出。另外,頸型頸椎病多伴有椎間隙變窄、頸椎生理曲度改變或椎間出血、水腫等,故頸部癥狀以酸、脹、痛為主。近年來,現代醫學越來越重視自我治療,其中以麥肯基療法療效最佳。麥肯基療法由新西蘭治療師首創,強調姿勢與運動方向協調,使患者通過自我運動達到增強頸部肌肉力量及糾正頸部動態平衡的作用。但相關研究認為[7-8],單獨進行針刺董氏奇穴或麥肯基療法均無法完全改善頸椎病變內外因素。

本組研究結果顯示,經治療后,三組患者頸椎疼痛率均顯著低于治療前,差異具有統計學意義(P<0.05);其中,治療組治療后疼痛率顯著低于對照組A、對照組B,差異具有統計學意義(P<0.05)。說明三種方案均可以緩解患者頸椎疼痛,但聯合療效緩解程度更為顯著,這與聯合療效可同時改善椎間出血、血腫及糾正動態平衡紊亂等病變因素有關。另一組結果顯示,治療組患者中,顯效15例、有效5例,總有效率為100%,顯著優于對照組A的8例、6例、70%及對照組B的5例、8例及65%,差異具有統計學意義(P<0.05)。說明聯合療法療效最好。

綜上所述,針刺董氏奇穴聯合麥肯基療法治療頸型頸椎病,可顯著減輕頸椎部疼痛,改善臨床療效,值得臨床推廣應用。

參考文獻

[1] 羅高學,秦紹芳.針刺董氏奇穴結合麥肯基療法治療頸型頸椎病的療效研究[J].醫藥前沿,2015,10(21):879-880.

[2] 劉弋詳,馮琬云,劉波.淺析針刺董氏奇穴配合八段錦治療頸型頸椎病[J].世界最新醫學信息文摘,2013,11(24):447-448.

[3] 林海利,阮傳亮.針刺重子穴治療頸型頸椎病30例[J].福建中醫藥,2011,42(03):569-570.

[4] 楊維杰.董氏奇穴針灸學[M].北京:中醫古籍出版社,2002:347.

[5] 王玉華,高瑩,楊建.正筋正宗正士三穴治療頸性頸椎病85例臨床觀察[J].云南中醫中藥雜志,2013,34(10):678-679.

[6] 趙定麟.現代頸椎病學[M].北京:人民軍醫出版社, 2001:166.

[7] 傅惠蘭,曲姍姍,陳俊琦,等.腹針配合麥肯基療法治療頸型頸椎病療效的臨床隨機對照研究[J].實用醫學雜志,2013,29(4):650-652.

[8] 鄭秀英,甘忠源,肖慧玲,等.針刺董氏奇穴結合麥肯基療法治療頸型頸椎病的療效研究[J].中國全科醫學,2013,16(12B):4187-4189.

(收稿日期:2015.12.17)

【中圖分類號】R681.5+5

【文獻標志碼】A

【文章編號】1007-8517(2016)05-0069-02