濕地補水的生態補償機制研究

葉浩然

(江蘇省水利廳河道管理局,江蘇 南京 210029)

?

濕地補水的生態補償機制研究

葉浩然

(江蘇省水利廳河道管理局,江蘇 南京210029)

摘要:在濕地補水的社會實踐中,濕地補水生態補償成為解決相關地區之間及利益相關者之間利益沖突的有效方式。對濕地補水生態補償機制進行了規范研究和實證分析,并從補水方案、濕地補水補償關系、生態補償標準、生態補償方式和分擔分配等四個主要方面對生態補償機制進行了詳細論述。從法規體系、資金保障、管理制度、信息公開和協商機制等方面,提出了進一步完善濕地補水生態補償機制的對策建議。

關鍵詞:濕地補水;生態補償;補償機制

在濕地補水的社會實踐中,基于生態效益對利益相關者的利益分配存在不公平的現象,影響了濕地相關地區之間及利益相關者之間的和諧關系,容易引發不必要的利益沖突。因此,濕地補水生態補償成為解決相關地區之間及利益相關者之間經濟利益沖突的有效方式。

國內外學者從理論與實踐的角度對濕地生態補償進行了諸多的研究和探討。Larson等[1]于20世紀70年代發表關于濕地評價的文章,開創了濕地評價的先河。Sven等[2]認為生態補償已被認為是一個重要的直接購買保護的供應經濟學政策,生態補償牽涉社會和個人兩方的利益,是兩者之間的利益分配問題。美國在20世紀90年代基于“無凈損失”濕地恢復與保護政策[3],建立了“濕地銀行”等濕地恢復的市場機制[4]。Alix-Garcia等[5]認為,對于制定一個管理費用昂貴且難以實現的國家級生態補償計劃,使用雙贏的解決方案是進程的第一步,其二是以當地市場的優勢為環境服務。凌棱等[6]認為,解決市場失靈的問題,使濕地資源的利用保護實現均衡,要通過建立生態補償制度的手段來實現;對于流域內濕地生態補償來說,在主體功能區之間進行的橫向補償,更能體現其效率。賀思源[7]指出,生態補償需要相關監管部門和法律機構建立明確詳細的法規制度,以協調利害雙方的切實利益,并結合實際狀況明確補償金的籌集渠道,確立相應的補償額度、標準和分配策略,保障生態補償的公平性和有效性。鮑俊[8]對生態補償的補償標準、主客體和補償途徑等進行了相應的探討,據此對太湖度假區濕地生態補償進行了全方位的規劃,并就補償措施和方式等主要方面為此類濕地的研究提供了寶貴經驗。

制定濕地補水生態補償機制是一項復雜的工程,主要可從4個方面展開:一是補水方案;二是濕地補水補償關系;三是生態補償標準;四是生態補償方式和分擔分配[9]。筆者從上述4個方面展開研究,在理論探討的基礎上選取典型濕地進行案例分析,以完善生態補償機制涉及的各個方面,并確定實施機制和政策制度,為建立切實有效的濕地補水的生態補償機制提供有力的科學技術保障。

1濕地補水需水量確定及效益分析

1.1濕地補水需水量確定

濕地作為生態系統的重要組成部分,其需水量必須滿足所在流域的基本生態涵養需求及生物的生存需要。所以,生態濕地需水量主要是為了維持生態系統穩定性,而每年所需要的水資源替代量[10]。基于水量平衡和水循環的基本理論,為了在合理范圍內簡化計算且不影響最終效果,本文將濕地生態需水量的測算轉化為生態系統的水資源耗散量(包括每年的蒸發量和滲漏量)。測算公式為

(1)

式中:Wml為所求的濕地生態環境需水量;Ai是濕地或湖泊面積;Ei為蒸散發量;α為土地持水量或飽和持水量百分比;Hs為土壤厚度;Bi為滲流剖面面積;K為滲透系數;I為水利坡度;T為計算時段長度;i為所計算的第i塊濕地或湖泊;n為所計算的濕地或湖泊總數。

其中蒸散發一項的計算可采用彭曼公式:

(2)

式中:E為蒸發量,mm/d;Λ為飽和水汽壓溫度曲線的斜率;Ea為干燥力;γ為干濕表常數;R為輻射平衡,由以下公式計算得出:

(3)

式中:RA為短波射入輻射;RB為長波射入輻射。

1.2濕地補水效益分析

濕地與森林、海洋并稱為全球三大生態系統,是自然界價值最高、生物多樣性最豐富的生態系統,在涵養水源、蓄洪防旱、調節氣候、降解污染、美化環境和維護區域生態平衡等方面都具有重要作用,也是經濟社會可持續發展的重要基礎。因此,濕地補水有著顯著的生態、經濟和社會效益。

分析濕地補水的損益,首先要在地理位置上明確補水的影響范圍;其次,在明確補水影響范圍的基礎上,計算補水的生態、經濟和社會效益。

2濕地補水的補償關系分析

2.1濕地生態補償的原則

a. 公平性。生態環境資源是公共資源,在利用資源的過程中人人平等。任何人在利用資源的過程中不能損害其他人的利益,一旦發生利益損害,損害者必須向受損害者做出賠償[11]。

b. 誰受益,誰補償。受益的部門或個人應該對下游受損單位或民眾做出相應的補償,否則有失公允。

c. 誰受損,誰受償。應該給予對生態環境的保護做出努力和付出的集體及個人一定的補償和獎勵,以彌補其在生態建設中投入的成本(包括直接成本和機會成本)[12]。

d. 專款專用。保障所申請的國家撥款能夠切實投入到補水生態補償當中,才能確保生態補償的效率[13]。

2.2濕地生態補償的主體與對象

a. 補償主體。基于“誰受益、誰補償”的原則,理論上補償主體應該是在生態保護中獲取利益的集體或個人。但是由于濕地環境是一種公共資源,因此,其具有公共物品特性。補水之后的濕地環境會取得顯著的改善,生態功能水平明顯提高,濕地和附近的人群都可能從中受益[14]。其次,濕地也可能帶來巨大的文教和科研價值,使其也成為生態保護的受益者。但是,補償主體的界定不能太寬泛,不能把所有的受益者都作為補償主體,否則會使補償機制喪失可操作性[15]。

b. 補償對象。補償對象可以根據濕地補水的具體影響范圍確定,涉及為生態環境的保護做出努力和付出的部門及個人。

3濕地補水的生態補償模式、標準與分配

3.1濕地補水的生態補償模式

根據有關生態補償的現有實踐來看,可以把補償模式分為政府主導和市場調節兩種。

a. 政府主導模式。政府主導,又可稱為公共支付體系,就是指政府借助其掌控的財政資源對濕地補水進行干預,進而調節利益相關者之間的關系。主要手段為公共支付,以此來彌補濕地補水供水區用水單位由此喪失的發展機會[16]。以濕地補水的生態補償為例,用于公共支付的資金主要有兩個來源,一個是公共財政資源,另一個是稅收以及政府掌控的金融資源,如基金、國債等。這種以政府調節為主的支付體系規模龐大,應用廣泛程度高,是一種主要的補償模式。

在這種模式中,政府介入的程度取決于生態資源所帶來的外部效益的大小與范圍。一般來說,受益范圍較小且僅局限于某一特定區域的資源,應該屬于地方性的公共產品,其補償以地方財政為主。而受益范圍是全國性質乃至世界范圍的,應該屬于全國性公共產品,這些補償主要是以中央投入為主。但是生態服務的層級性和地域性會造成收益分配的不均勻,所以除了借助中央政府層面的縱向財政轉移支付外,受損地區還需要把橫向轉移支付作為一種輔助手段。此外,由于受益區的經濟條件各有不同,所以各級地方政府對生態資源保護投入的責任也不相同,應該視經濟條件而定。

b. 市場調節模式。生態補償的市場調節是指充分發揮市場機制的作用,使資源資本化、生態資本化,使環境要素的稀缺程度可以通過其價格來反映,形成資源使(取)用權、排污權的市場交易體系[17]。生態補償的市場運作包括公共支付、一對一交易和市場貿易等幾種方式,這種有償的轉讓和交易,可以通過市場機制優化各區域之間的水資源和生態要素的分配,使區域之間乃至部門之間水資源和生態要素得到最有效的利用。

3.2濕地補水的生態補償標準

以灌區為例,根據濕地補水的實際,對補水引起的損失進行的補償,主要有以下幾個組成部分:

3.2.1供水成本上升的補償額度

由于采用地下水灌溉而導致的供水成本上升所造成的損失P1:

(4)

式中:F1為單位水田需地下水的成本;F2為單位水田需河水的成本;S為水田可能被影響的區域;ΔC為濕地引水導致的缺水率變化。

3.2.2農作物產量下降的補償額度

由于采用地下水灌溉而導致的農作物產量下降所造成的損失P2:

(5)

式中:A1為在地下水灌溉條件下,單位面積的農作物產量;A2為在河水灌溉條件下,單位面積的農作物產量;M為農作物的市場單價;S為水田可能被影響的區域;ΔC為濕地引水導致的缺水率變化。

3.2.3井口農作物產量下降的補償額度

由于井口農作物產量下降而導致的損失P3:

(6)

式中:δ為因井口農作物產量下降所產生的調整系數;A0為農作物每公頃理論產量;M為農作物的市場單價;S為水田可能被影響的區域;ΔC為濕地引水導致的缺水率變化。

3.2.4農產品質量下降的補償額度

由于采用地下水灌溉而導致的農產品質量下降所造成的損失P4:

(7)

式中:M1為在地下水灌溉條件下,農作物的單位市場價格;M2為在河水灌溉條件下,農作物的單位市場價格;A1為地下水灌溉條件下,單位面積的農作物產量;A2為河水灌溉條件下,單位面積的農作物產量;A0為農作物每公頃理論產量;S為水田可能被影響的區域;ΔC為濕地引水導致的缺水率變化;δ為因井口農作物產量下降所產生的調整系數。

3.2.5灌區管理局受損的補償額度

由于灌區管理局購入水量不足導致供水收入下降所造成的損失P5:

(8)

式中:E1為向濕地購入水的單價;E2為出售水給本地農民的單價;R0為灌區計劃用水量;R2為向濕地引水后灌區水的可用量。

3.2.6總補償額度

對于上述5項進行求和,可確定總補償額度:

(9)

3.3濕地補水的生態補償分配

仍以灌區為例,根據公式(9)的計算結果,濕地補水的生態補償分配分為灌區農民的補償和灌區管理局的補償。

其中,灌區農民的補償額度為:

灌區管理局的補償額度為:

(11)

4濕地補水的案例分析

以黑龍江ZL濕地保護區為例,進行濕地補水的實證分析。

4.1ZL濕地水資源概況

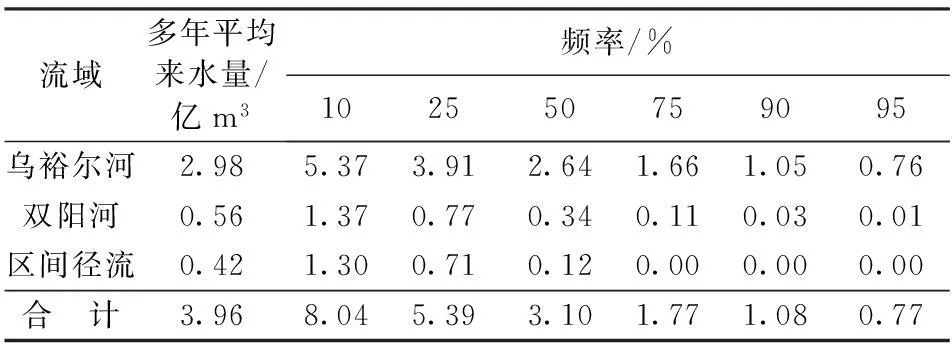

ZL濕地保護區總面積約為2 100 km2,對于ZL濕地補水,地表徑流構成了其主要來源,從實際狀況來看包括以下4個部分:烏裕爾河龍安橋來水、雙陽河來水、濕地附近區間徑流以及嫩江洪泛來水。由于目前嫩江防洪堤的修建完成,中小型洪水已無法涌入濕地,僅在大洪水來襲時可能存在部分水量流入,但難以進行量值估算,因此本文所計算的ZL濕地水資源量以烏雙來水為主體,不同頻率下的ZL濕地水資源量見表1。

表1 烏雙流域自然情況下進入ZL濕地總水量

ZL濕地可以通過大氣降水和烏裕爾河引水兩種途徑獲得補水。數據資料顯示,由于近幾年來自于烏裕爾河以及嫩江的北引和中引的來水量逐漸縮減,加上濕地流域的農業用水量持續增加,使得濕地儲水量正在逐漸減少。在20世紀五六十年代,年平均來水量為4.92億m3;在20世紀70年代,年平均來水量為2.02億m3;在20世紀90年代,濕地流域河道出現季節性斷流。

4.2ZL濕地補水方案及效益

4.2.1ZL濕地生態需水預測

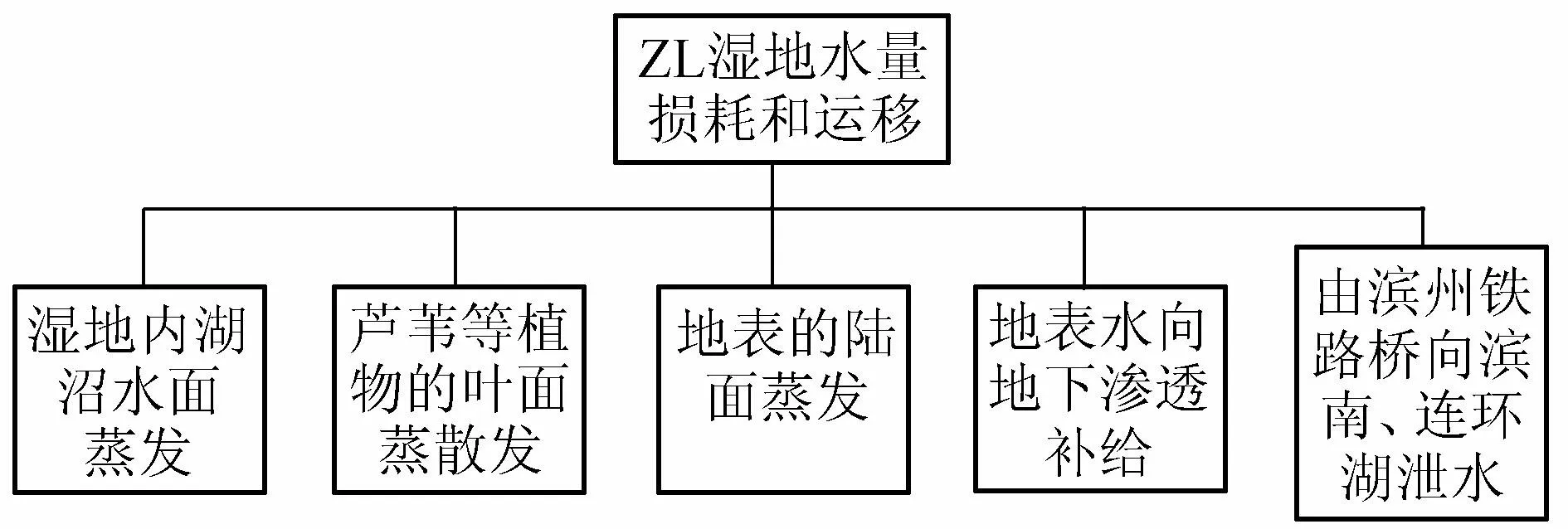

根據對ZL生態濕地基本情況的分析,其水資源的替代量(包括每年的蒸發量和滲漏量)主要包括5個方面,如圖1所示。

圖1 ZL濕地水量損耗和轉移方式

借助上文計算公式和基礎數據,計算并匯總ZL生態濕地年均不同層次的需水量(表2)。

表2 ZL濕地生態需水量計算結果

4.2.2ZL濕地補水水量及分配

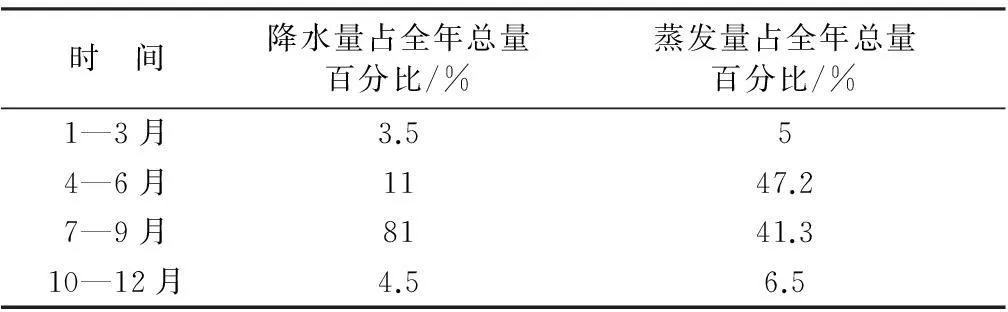

根據前文對ZL濕地生態需水量的分析及預測,推算出ZL濕地在不同降水量情況下的補水水量,見表3。對于水量分配,充分考慮ZL濕地不同季度的降水量和蒸發量情況,見表4。

表3 ZL濕地補水水量

表4 ZL濕地不同月份降水量和蒸發量情況

4.2.3ZL濕地補水效益

a. 補水的生態效益主要體現在以下方面:增加蘆葦面積,凈化濕地污染;豐富濕地水量,提高漁業產量;保障珍禽繁殖,恢復濕地生態多樣性;促進土壤防護,改善濕地及周邊環境;其他生態效益。

b. 補水的經濟效益主要是漁業和葦業的收入。

c. 補水的社會效益包括休閑、旅游效益和科研、文化效益。

因篇幅所限,ZL濕地補水效益的計算過程省略。

4.3ZL濕地補水的補償關系

4.3.1ZL濕地補水生態補償主體

a. 政府部門:中央政府在提出相應制度的同時,應通過各級政府對其進行貫徹實施。因此,地方政府應被看作另一個補償主體,承擔部分生態補償資金,其數目可與中央政府持平,也可以略低于中央政府。

b. 企業單位:分布在烏裕爾河沿岸及附近的企業單位,它們既是濕地資源的使用者,也是濕地污染的制造者。因此,這些企業應該為環境惡化支付相應的補償。

c. 葦民、農民、漁民:在給濕地補水之后,可以間接地為居住在濕地附近的葦民、農民、漁民帶來經濟效益。此外,針對在濕地內亂挖溝渠、亂開荒種地,對濕地造成破壞的群眾,應要求其為違規行為支付相應的補償。

d. 自然保護區管理局:濕地資源可以發展旅游事業,增加收入;濕地保護可以保證生物的多樣性,為開展科研活動提供資源。因此,管理局可以通過濕地保護獲得利益,應該在收入中抽出一部分作為生態補償。

4.3.2ZL濕地補水生態補償對象

由于向ZL濕地補水的水源有烏裕爾河和雙陽河以及中引工程“北部引嫩”的嫩江流域,因此ZL濕地補水的主要補償對象涉及三部分:①通過烏裕爾河補水的主要影響范圍;②通過雙陽河補水的主要影響范圍;③通過中引工程補水造成的主要影響范圍。

4.4ZL濕地補水的生態補償模式

根據ZL濕地補水的實際情況,可以采用政府主導為主,市場調節為輔的生態補償模式。此模式以政府對濕地保護的財政支持與資金援助為基礎。而且,就ZL濕地而言,其水權比較清晰,濕地補水后的受益者和受損者也很明確,這使得生態補償的市場運作更為方便可行。

4.5ZL濕地補水的生態補償標準與分配

在75%的降水保證率下,結合ZL濕地補水相關資料,計算結果表明濕地補水的生態補償額度為5 225萬元,其中:供水成本上升補償2 034萬元,農作物減產補償2 643萬元,井口農作物減產補償190萬元,農產品質量下降補償213萬元,灌區管理局受損補償145萬元;濕地補水的生態補償金分配為:灌區農民受損補償5 080萬元,灌區管理局受損補償145萬元。

在95%的降水保證率下,結合ZL濕地補水相關資料,計算結果表明濕地補水的生態補償額度為1 351萬元,其中:供水成本上升補償210萬元,農作物減產補償976萬元,井口農作物減產補償55萬元,農產品質量下降補償78萬元,灌區管理局受損補償32萬元;濕地補水的生態補償金分配為:灌區農民受損補償5 080萬元,灌區管理局受損補償145萬元。

5進一步完善濕地補水生態補償機制的對策建議

a. 濕地補水生態補償在責任機制上需要進一步結合相關法規制度,建立生態補償垂詢制度和公眾起訴程序,使得補償制度和國家發展、建設各方的利益能夠達到有效的平衡。考慮到當前開展生態補償工作的緊迫性,以及相關法律法規制定程序的客觀時間約束,可以結合當地的實際情況逐步推進生態補償措施。

b. 生態補償必須擁有相對的資金保障,項目資金的籌集將是濕地補水生態補償項目的主要因素,而且必須加大財政支持、轉變及優化財政的轉移支付、不斷改善政府及企業的生態補貼政策。

c. 建立一套完整健全的規劃制度和科學能效的項目資金預審及評估制度,包括:資金保障制度、成本管理及控制制度、違規違紀的懲處制度,實行責任制;審計制度和效用評估制度,以及項目跟蹤和反饋制度。

d. 建立一套健全的濕地補水生態補償信息公開制度和信息對外通告制度,使濕地補水生態補償信息透明化。

e. 建立濕地補水生態補償多方協商機制,協調各地方政府、社會團體、企業及個人的多方意見,維護不同權益者的切身利益。

參考文獻:

[1] LARSON J S,MAZZARESE D B.Rapid assessment of wetlands:history and application to management[C]//MITSCH W J.Global wetlands:old world and new.Amsterdam:Elsevier Science B.V.,1997:623-636.

[2] SVEN W,STEFANIE E,STEFANO P.Taking stock:a comparative analysis of payments for environmental services programs in developed and developing countries[J].Ecological Economics,2008,65:834-852.

[3] 張立.美國補償濕地及濕地補償銀行的機制與現狀[J].濕地科學與管理,2008(4):14-15.

[4] KIM D C,STEPHEN M J,DOUGLAS R W.Wetlands law and policy:understanding section 404[M]. Chicago: American Bar Association,2005.

[5] ALIX-GARCIA J, JANCRY A,SADOULET E.The role of deforestation risk and calibrated compensation in designing payments for environmental services[J].Environment & Development Economics,2008,13(6):375-394.

[6] 凌棱,羅堯,劉先.優化中國濕地生態補償機制模式:以東洞庭湖國家級自然保護區為例[J].中國商界,2010(1):195-196.

[7] 賀思源.濕地資源生態補償機制探析[J].學術界,2009(6):76-82.

[8] 鮑俊.濕地恢復工程生態服務評價與生態補償研究[D].南京:南京林業大學,2009.

[9] ENGELHARDT K A,RITCHIE M E.Effects of macrophyte species richness on wetland ecosystem functioning and services[J].Nature,2001,411(7):687-689.

[10] 崔保山,楊志峰.濕地生態需水量研究[J].環境科學學報,2002,22(2):219-224.

[11] 費世民,彭鎮華,楊冬生,等.關于森林生態效益補償問題的探討[J].林業科學,2004,40(4):171-179.

[12] 國務院.中華人民共和國自然保護區條例[EB/OL]. [2015-08-11].http://www.gov.cn/ziliao/flfg/2005-09/27/content_70636.htm.

[13] KARIMZADEGAN H,RAHMATIAN M,DEHGHANI S M,et al.Valuing forests and rangelands-ecosystem services[J].Environ Res,2007(4):368-377.

[14] 江中文.南水北調中線工程漢江流域水源保護區生態補償標準與機制研究[D].西安:西安建筑科技大學,2008.

[15] 蔡邦成,陸根法,宋莉娟,等.生態建設補償的定量標準:以南水北調東線水源地保護區一期生態建設工程為例[J].生態學報,2008,28(5):2413-2416.

[16] 何承耕.多時空尺度視野下的生態補償理論與應用研究[D].福州:福建師范大學,2007.

[17] 李懷恩,尚曉英,王媛.流域生態補償研究進展[J].西北大學學報,2009,39(4):667-669.

Ecological compensation mechanism of water supplement in wetland/

YE Haoran

(River Course Administration Bureau, Water Resources Department of Jiangsu Province, Nanjing 210029, China)

Abstract:In social practice of water supplement in wetland, the ecological compensation of water supplement is an effective way to solve the conflicts of benefits among the relevant regions and stakeholders. The standard research and empirical analysis are performed for the ecological compensation mechanism of water supplement in wetland. The ecological compensation mechanism is discussed from four aspects of water supplement schemes, water supplement-compensation relation, ecological compensation criteria as well as ecological compensation ways and allocation. Finally, some measures and suggestions are proposed for further improvement of the ecological compensation mechanism of water supplement in wetland from viewpoints of law and regulation system, capital security, management system, information release and negotiation mechanism.

Key words:water supplement in wetland; ecological compensation; compensation mechanism

(收稿日期:2015-08-21編輯:陳玉國)

中圖分類號:F407.9

文獻標識碼:A

文章編號:1003-9511(2016)02-0036-05

DOI:10.3880/j.issn.1003-9511.2016.02.008

作者簡介:葉浩然(1986—),男,安徽太湖人,碩士,主要從事水利技術經濟和管理研究。E-mail:382208492@qq.com