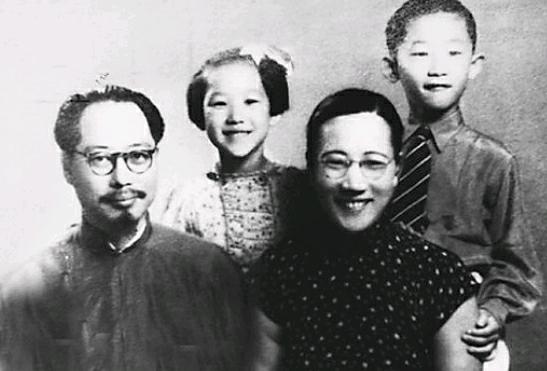

許地山與夫人的“愛情公約”

許地山是我國現代著名的作家、學者和社會學家,名贊堃,字地山,筆名落花生,曾任教于北大、清華和香港大學,抗日戰爭期間,為祖國的救亡事業奔走呼號,展開各項組織和教育工作,后終因勞累過度而病逝。其文學創作的代表作《春桃》《鐵魚底鰓》等,筆力蒼勁堅實,格調清新,在我國現代文學史上獨樹一幟。

許地山雖為名人,但其在婚姻家庭上,也同樣經歷了從漫浪到現實的碰撞,經歷了“和諧——沖突——和諧”的心理調整過程,特別是他和夫人周俟松在這個心理調整過程中誕生的“愛情公約”,更是傳為歷史佳話,今天讀來,仍有不同尋常的現實意義……

許地山還在燕京大學讀書期間,就是一個很有名氣的大才子,還是文學研究會的發起人之一。因為他一年四季愛穿黃對襟棉大衫,留著長發蓄著山羊胡子,又精于鐘鼎文和梵文,所以,人們就送給他一個“三怪才子”的稱號,燕大畢業前,就已做了周作人教授的助教。對于這樣的一個能文善詩、談笑風生的名人,當時正在北大附中上學的周俟松哪里會不知呢?所以,當她在“五四”的游行隊伍中看到許地山手持標語,高喊口號時,就對這個活躍的燕大助教心生愛慕。

后來,兩人真正認識是在熊佛西家。結識之后,周俟松那雙清澈美麗的眸子里掩飾不住對許的敬慕之情,而許地山也被青春靚麗、充滿活力的周俟松所深深地吸引,首次見面,兩人的心靈里便擦起了愛的火花,很快便墜入了愛河。

因許地山以前曾有過一次婚姻,夫人林月森病逝于上海,周家畢竟是北京的名門大戶,所以,周俟松的父母極力反對這樁婚姻,但是,周俟松立誓非許不嫁,家人也只好作罷。一年后,兩人在北京中山公園的“來今雨軒”舉行了婚禮。

許地山和周俟松婚后的生活和情感可以說是浪漫多彩、令人羨慕的。周俟松承擔起了小家庭的一切雜務,許地山則傾注精力于學術研究、文學創作和教育工作,雖不再像初戀時的卿卿我我,但也過得恩恩愛愛。周俟松愛看故事,許地山就專門為妻子翻譯了孟加拉和印度的民間故事。許地山寫作時很喜歡和妻子討論,若寫到深夜時分,便有種“紅袖添香伴讀書”的境界。

然而,隨著兩人零距離的接觸和生活,許地山深感周俟松這位出身于大戶人家的小姐身上,有一種說不出的頤指氣使的霸氣;而周俟松也漸漸地從當初對許地山的崇拜中走了出來,她越來越感到難以接受許地山不修邊幅、隨意亂丟東西等粗心男人的缺點。周俟松出生在書香門第之家,養成了溫文爾雅、注重儀表、講究整潔的個性,所以,在她試圖改變許地山的嘮叨中,兩人便發生了一次次的“戰爭”。許地山也想說服夫人:人活著不是做各種習慣的奴隸,而是以活得舒心為原則。可結果卻是兩人感到舒心的方式不同,摩擦不斷,矛盾也就漸漸地升級,后來竟發展成常常為一些生活小事爭吵不休……

1933年秋,許地山攜夫人赴廣州中山大學講學,之后繞道臺灣探親。這期間,兩人又發生沖突,互不相讓,各自堅持自己的處世“原則”,雖然大吵大鬧了一場,然而終沒有一方妥協。一氣之下,周俟松憤憤地說:“我再也沒法與你生活在一起了!”說罷便負氣回北京去了,許地山在氣頭上也沒有去追夫人,而是遠赴印度考察宗教去了,一對愛侶,就這樣不歡而別了。

1934年4月,許地山在印度考察研究半年之后,開始認真地反思自己的婚后生活,覺得自己曾那樣對待深愛著自己的妻子而心中充滿了愧意。他提筆給妻子寫了一封長信,談了自己對婚姻的認識,也談了自己因脾氣不好常常向她發火,從而導致了兩人的情感出現了裂痕,對此向周俟松深表歉意。

最后,許地山還深有感觸地說,夫婦朝夕相處,由于個性的原因,很難避免矛盾,因此,經過了深思熟慮之后,他提出了解決兩人矛盾沖突的“愛情公約”:“一、夫婦間,凡事互相忍耐;二、如有意見不合,大聲談話前,各自離開一會兒;三、各自以誠相待;四、每日工作完畢,夫婦當互給精神和肉體的愉快;五、一方不快時,他方當使之忘卻;六、上床前,當互省日間未了之事及明日當作之事。”

讀著丈夫的信,周俟松禁不住淚如雨下,雖然當初是負氣離開許地山,但作為一個女人,她心里無時無刻不在為他擔憂。實質上,經過了大半年的分離和反思,周俟松也對婚姻有了一些感悟。于是,也提筆給丈夫寫了一封抒發內心情感的信,希望許地山能早日回家。

過一段時間,許地山回到家里,兩人相見,一時語塞,都不知說什么好,還是周俟松首先拉住許地山的手把他領到臥屋里,許地山抬頭看見墻上正高懸著周俟松親手抄寫的夫妻二人的“愛情公約”,心頭一熱,止不住就流下了幸福的淚水,經過了時間的考驗和分離了半年之久的夫婦,終于又緊緊地相擁在了一起,這次是兩顆心的真正的擁抱……

從此以后,兩人都自覺遵守公約,遇到矛盾和分歧時,互相克制,互相謙讓,用各自的諒解、愛心和理智戰勝自己,終于營造出了一個和諧的充滿溫馨和歡樂的家庭。