黃瓜籽蛋白提取工藝及性質研究

陳麗艷,王天龍,王 萍,王偉明

(黑龍江省中醫藥科學院中藥所,哈爾濱 150036)

?

·方藥研究·

黃瓜籽蛋白提取工藝及性質研究

陳麗艷,王天龍,王萍,王偉明*

(黑龍江省中醫藥科學院中藥所,哈爾濱 150036)

摘要:目的確定黃瓜籽蛋白最佳提取工藝,并對蛋白等電點及分子量進行考察。方法采用鹽溶法通過L9(34)正交試驗進行提取工藝考察,通過測定最低溶解度的pH值確定蛋白等電點、硫酸銨分級沉淀及膜透析除鹽得到黃瓜籽蛋白,并利用聚丙烯酰胺凝膠電泳分析蛋白分子量。結果黃瓜籽蛋白最佳提取工藝為NaCl溶液濃度0.14 mol/L、料液比1∶3、提取溫度4 ℃、pH值5、浸提時間8 h、提取次數為3 次,經計算生藥黃瓜籽中蛋白含量為3.04%,硫酸銨沉淀飽和度為55%,等電點為3.8,蛋白分子量分布于35 KD以下。結論本法確定了黃瓜籽蛋白的最佳提取工藝及性質,為蛋白的進一步分離、純化及活性研究奠定了基礎。

關鍵詞:黃瓜籽;蛋白質;提取工藝;等電點;分子量

黃瓜籽為葫蘆科植物黃瓜(CucumbersativusL.)的干燥成熟種子。《中華本草》中記載其具有續筋接骨、祛風、消痰的功效,主治骨折筋傷、風濕痹痛、老年痰喘[1]。黃瓜籽中含有皂苷、氨基酸、糖類、植物甾醇、三萜類、揮發油等化學成分[2],而對其蛋白質的研究尚不足。植物種子一般含有豐富的蛋白質,且具有廣泛的生物活性,如大豆蛋白、南瓜籽蛋白等對人體多種疾病有預防和治療作用[3-4]。從植物中提取蛋白質的方法有多種,其中鹽溶法有利于保持蛋白的活性和穩定性[5-6]。本研究利用鹽溶法提取黃瓜籽蛋白,通過正交試驗確定最佳提取工藝,并測定蛋白等電點、分析硫酸銨分級沉淀飽和度,并通過SDS-PAGE凝膠電泳檢測蛋白分子量分布,為黃瓜籽蛋白進一步分離、純化及活性研究奠定基礎。

1材料

1.1儀器UV-2550 型紫外可見分光光度計(上海第三分析儀器廠);KE.WEI 型電熱恒溫水浴鍋(北京科偉永新實驗儀器設備廠);AF-20A型密封型搖擺式中藥粉碎機(溫嶺市奧利中藥機械有限公司);98-1-C型數字控溫電熱套(天津市泰斯特儀器有限公司);SHB-IIIA型循環水式多用真空泵(鄭州長城科工貿有限公司);YP2001N型、YP20KN型電子天平(上海精密科學儀器有限公司);透析袋 3.5 KD截留量 27 mm(美國);X85-2恒溫磁力攪拌器(上海梅穎浦);DYY-12型電泳儀(北京市六一儀器廠);BCD-225SLDA智能控溫電冰箱(海爾)。

1.2試藥黃瓜籽購于安國市奉義中藥飲片有限公司,經黑龍江省中醫藥科學院王偉明教授鑒定為葫蘆科甜瓜屬植物黃瓜(CucumissativusL.)的干燥成熟種子,使用前烘干并粉碎成粗粉。

2方法

2.1黃瓜籽脫脂粉的制備黃瓜籽粗粉按料液比1∶3(M/V)加入石油醚(60~90 ℃)攪拌后于4 ℃浸提12 h,濾過,回收石油醚,藥渣通風干燥即得黃瓜籽脫脂粉,100 g黃瓜籽脫脂后得到73.4 g脫脂粉。

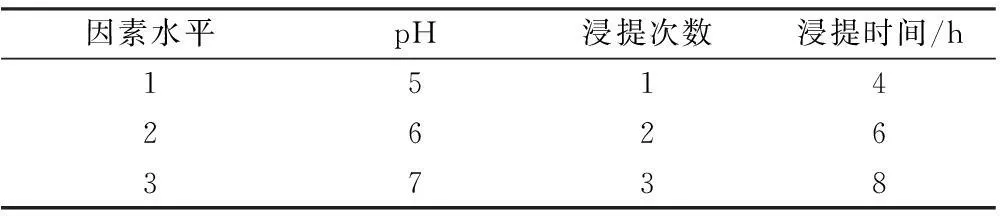

2.2黃瓜籽蛋白提取工藝研究采用L9(34)正交實驗法,以相同質量脫脂黃瓜籽粉的蛋白含量為指標進行考察。為了保持蛋白活性,采用4 ℃低溫提取,前期通過單因素考察得到Nacl濃度為0.14 mol/L、料液比1∶3較適宜,因此本研究僅對影響蛋白提取的關鍵因素pH值、浸提次數和浸提時間3個因素進行考察[7],因素水平設置如表1。

表1 正交試驗因素水平表

2.3黃瓜籽蛋白的含量測定采用Bradford法[8](考馬斯亮藍可溶性蛋白微量測定法)進行測定。

2.3.1標準蛋白質溶液的制備精密稱取牛血清蛋白(BSA)10 mg,加生理鹽水定容至10 mL,配成1.0 g/L的標準蛋白質溶液。

2.3.2考馬斯亮藍G-250的配制[9]稱取100 mg考馬斯亮藍G-250,溶于50 mL 90%乙醇中,加入85%的磷酸溶液100 mL,用蒸餾水定容至1L,溶解后過濾,保存至棕色瓶內。

2.3.3蛋白含量標準曲線繪制取7個試管,按順序分別加入0、0.02、0.04、0.08、0.12、0.16、0.2 mL的標準蛋白質溶液,每個試管補充蒸餾水至0.2 mL,每管各加入G-250溶液10 mL,搖勻,于595 nm處測定吸光度值,實驗重復3次。以標準蛋白含量(mg)為橫坐標,以吸光度值為縱坐標,繪制標準曲線,得到蛋白質含量標準曲線為Y=3.441 4X+0.008 4(r=0.991 6),表明蛋白質在0.02~0.2 g/L呈良好線性關系。

2.3.4樣品的測定取樣品溶液0.2 mL同法測定吸光度值,根據標準曲線計算蛋白含量。

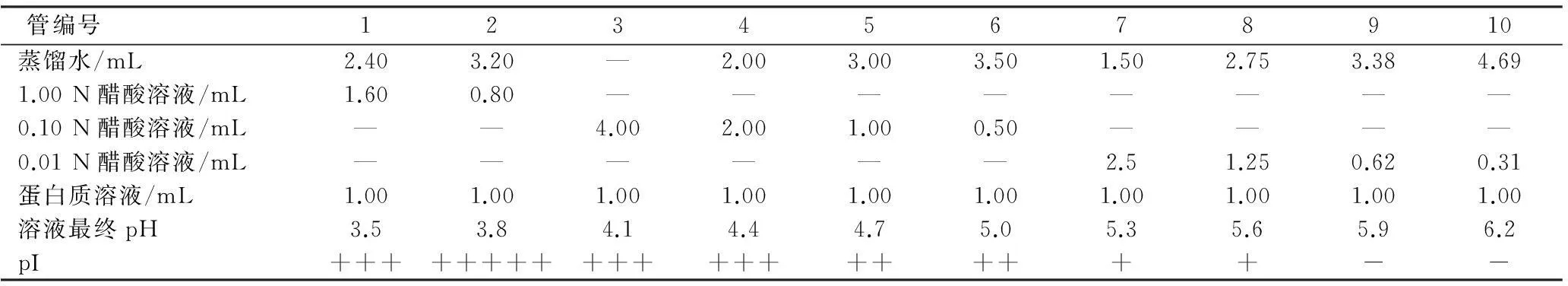

2.4蛋白等電點(pI)的測定[10]蛋白在一定溶劑中溶解度最低時的pH值即為蛋白等電點。按表4向每個試管內精密加入相應試劑,混勻,靜置20 min,觀察每支試管內溶液的混濁度,以-、+、++、+++、++++符號表示沉淀的多少確定蛋白的pI。

2.5硫酸銨分級沉淀黃瓜籽蛋白[11]

2.5.1硫酸銨分級鹽析方法 稱取50 g脫脂黃瓜籽粉,根據正交試驗確定的最優提取工藝進行提取,得到蛋白提取液,準確量取50 mL,用6 mol/L HCl溶液調節溶液的pH至pI。進行鹽析時,先將硫酸銨磨成粉末,按照所需飽和度的要求,邊攪拌邊緩慢加入硫酸銨達到一定飽和度(30%、45%、55%、65%、75%、90%)。整個鹽析過程中保持在4 ℃。鹽析后放置1 h,待沉淀完全后離心過濾,將各段沉淀分別用0.14 mol/L NaCl溶液復溶至25 mL,同法測定各段沉淀的蛋白含量。

2.5.2蛋白質的脫鹽[12]將硫酸銨沉淀得到的蛋白質溶液裝入截留分子量為3.5 KD的透析袋,置于水中透析除鹽,經常換水,并以10% BaCl2溶液檢測脫鹽是否徹底。為了防止微生物污染和蛋白質變性,透析應在低溫環境下(4 ℃)進行。

2.6黃瓜籽蛋白分子量分布[13]采用SDS-PAGE凝膠電泳與標準蛋白對比評估黃瓜籽蛋白的分子量分布。

3結果

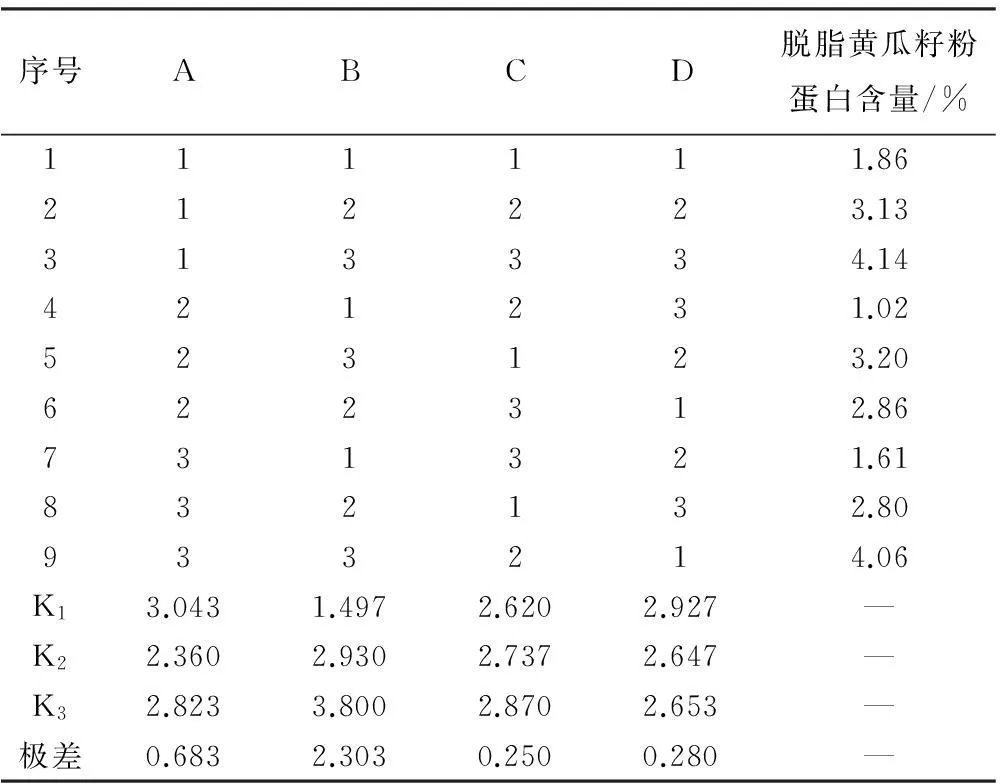

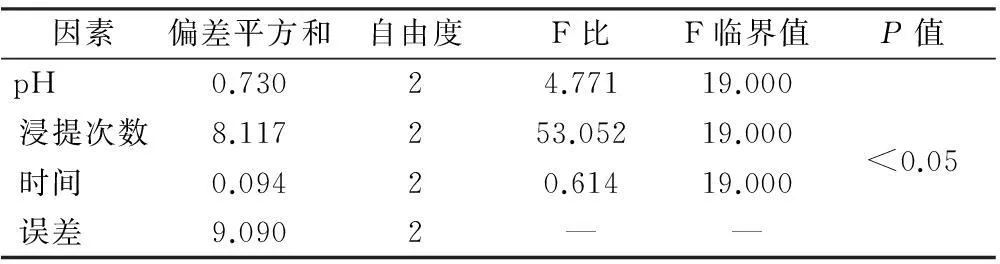

3.1正交試驗結果正交試驗結果、方差分析見表2和表3,由極差分析和方差分析可知,3個因素對蛋白提取率的影響順序為B>A>C,其中B因素影響最顯著(P<0.05)。最終確定黃瓜籽蛋白最佳提取工藝為A1B3C3,即pH值為5,浸提次數為3次,浸提時間8 h,提取的蛋白含量最高,經驗證該工藝得到脫脂黃瓜籽粉蛋白含量為4.14%,折算成生藥量蛋白含量為3.04%。

表2 黃瓜籽蛋白提取工藝正交試驗結果

表3 正交設計方差分析

3.2蛋白等電點測定結果蛋白等電點結果顯示,當pH=5.6時,溶液開始出現渾濁,pH=3.8時沉淀最多,隨著pH降低沉淀減少,可初步確定黃瓜籽蛋白的等電點為3.8。見表4。

3.3硫酸銨分級沉淀結果硫酸銨飽和度為30%時黃瓜籽蛋白開始析出,當飽和度達到55%時生成的沉淀蛋白含量最高。由結果可知,當硫酸銨飽和度達到55%~65%時,蛋白析出可達到50%以上。

3.4SDS-PAGE結果經Quantity one軟件分析,黃瓜籽蛋白分子量在35 KD以下,其中分子量在14.4 KD以下的蛋白分布較密集。

表4 蛋白等電點測定結果

4討論

黃瓜籽功效及安全性被人們普遍認可并廣泛應用于骨折后愈合及骨質疏松的預防和輔助治療。一些學者[2,14-16]針對黃瓜籽化學成分、功能評價及藥理作用等進行了相應的研究,但對其蛋白類成分的研究尚不充分。蛋白質是一類重要的高分子化合物,其復雜的結構導致物理和化學性質的不穩定,因此在提取過程中要綜合考慮各因素的影響。為了保持蛋白活性采用低溫浸提的方法,通過正交試驗得到了黃瓜籽蛋白最佳提取工藝,其中浸提次數對蛋白提取影響最顯著,提取次數過少,蛋白不能充分溶解釋放到溶劑中致使蛋白含量較低;pH值是影響蛋白質提取及保持活性的一個重要因素,在中性偏酸性條件下更利于保持蛋白質的生物活性;浸提時間過短蛋白提取不充分,時間過長易導致蛋白分解,經實驗驗證8 h最適宜。確定了黃瓜籽蛋白的等電點及硫酸銨分級沉淀的適宜飽和度,為蛋白的精制奠定基礎。一般來說,蛋白質在不同pH條件下溶解度不同,只有當溶液pH接近等電點時,大部分蛋白才能為飽和硫酸銨沉淀出來,因此鹽析時常選擇溶液pH值在該蛋白質等電點附近。通過SDS-PAGE凝膠電泳確定了黃瓜籽蛋白分子量為小分子蛋白,據報道[17],小分子蛋白通常具有較好的生物活性,更利于人體的吸收和利用。蔡偉明等[18]研究了黃瓜籽多肽的抗骨質疏松作用,證實了黃瓜籽小分子蛋白的活性,然而對多肽或蛋白的提取工藝及分子量尚未提及,本實驗確定了黃瓜籽蛋白的最優提取工藝及性質,為黃瓜籽蛋白進一步分離純化及相應的活性研究奠定了基礎。

參考文獻:

[1]裴啟洋,佟鑫,賈天柱.黃瓜籽不同提取部位對體外培養大鼠成骨細胞的影響[J].中成藥,2014,36(4):680-684.

[2]田桂麗,苗晗,張圣平,等.黃瓜籽化學成分及其功效[J].中國蔬菜,2014(8):7-11.

[3]楊維,魏朔南.秦艽種子蛋白粗提取研究[J].種子,2013,32(1):44-47.

[4]張桂紅,王宏慧,孫靖華.南瓜活性成分的研究進展[J].糧食與食品工業,2013,20(4):78-81.

[5]石瑋婷,李榮,姜子濤.紫蘇籽蛋白的提取及純化研究[J].中國食品添加劑,2013(4):68-74.

[6]宋丹,馬蘭,楊丹.用鹽析法分離蛋白質的影響因素及應用實例[J].畜牧獸醫科技信息,2013(7):33-34.

[7]夏光輝,李帥.超聲波輔助提取角瓜籽蛋白質的工藝研究[J].食品工業,2014,35(3):41-44.

[8]高芳.葵瓜子仁蛋白實驗室提取條件探討[J].中國實驗方劑學雜志,2014,20(5):42-44.

[9]王永剛,馬建忠,馬雪青,等.響應面法優化考馬斯亮藍G-250溶液的配制[J].藥物生物技術,2013,20(1):57-62.

[10]孫小斐,喬玉輝.白果蛋白的提取分離及其等電點的測定[J].食品工業,2012,33(9):156-158.

[11]楊燁,范翔,李剛銳,等.天花粉蛋白的制備及其性質[J].華西藥學雜志,2014,29(5):510-512.

[12]胡瑞斌,李星,王紅楊,等.黃瓜過氧化物酶的分離純化及酶學性質[J].食品科學,2014,35(11):168-173.

[13]陳麗艷,張迎,綦菲,等.地龍的鮮品和干品可溶性蛋白及纖溶酶活性的對比研究[J].中國實驗方劑學雜志,2012,18(8):89-92.

[14]張蕾,陳麗艷,孫銀玲,等.紫外分光光度法測定黃瓜籽中總多糖、總黃酮、總皂苷的含量[J].黑龍江中醫藥,2015,44(1):66-67.

[15]張平,張嵐,葛紅娟,等.黃瓜籽粉抗疲勞及對血漿蛋白和鈣、鐵、鋅的研究[J].食品研究與開發,2013,34(11):84.

[16]李娜,潘志,唐燕,等.黃瓜籽乙酸乙酯提取物對人成骨肉瘤細胞骨形態發生蛋白-2的影響[J].吉林中醫藥,2013,33(12):1255-1257.

[17]姚金鳳,白露,宋亞芳,等.多肽類藥物代謝研究進展[J].中國藥理學通報,2013,29(7):895-899.

[18]蔡偉明,李延平.黃瓜籽多肽的抗骨質疏松作用[J].中國醫院藥學雜志,2011,31(16):1333-1335.

Extraction technology and characteristics of seed protein of Cucumber sativus L.

CHEN Liyan,WANG Tianlong,WANG Ping,WANG Weiming*

(Heilongjiang Traditional Medical Academy of Sciences,Harbin 150036,China)

Abstract:ObjectiveDtermine the optimal extraction technology,isoelectric point and molecular weight of cucumber seed protein.MethodsThe cucumber seed protein was extracted by salt-dissolution and L9(34)orthogonal test was used to determine the optimal extraction technology,pH at lowest solubility of protein was isoelectric point,Ammonium sulfate precipitate and Membrane dialysis were applied to obtain crude protein,and molecular weight of the protein was detected by polyacrylamide gel electrophoresis.ResultsThe optimal extraction technology of cucumber seed protein was:The concentration of sodium chloride was 0.14 mol/L,the ratio of solid and liquid was 1:3,the extraction temperature was 4 ℃,the pH value was 5,the extraction time was 8 h,the extraction times were three times,the protein content was 3.04%.SDS-PAGE result showed that the molecular weight of crude protein was under 35 KD.ConclusionThis experiment determined the best extraction technology and characteristics of cucumber seed protein,and laid the foundation for the further purification and activity research of it.

Keywords:cucumber seed;protein;extraction technology;isoelectric point;molecular weight

(收稿日期:2015-06-30)

文章編號:2095-6258(2016)02-0253-04

中圖分類號:R284.2

文獻標志碼:A

*通信作者:王偉明,博士,研究員,電話-(0451)55665478,電子信箱-1442540238@qq.com

作者簡介:陳麗艷(1971-),女,碩士,副研究員,主要從事中藥新藥及保健食品的研究與開發。

基金項目:黑龍江省科技攻關項目(GA12C102)。

DOI:10.13463/j.cnki.cczyy.2016.02.011