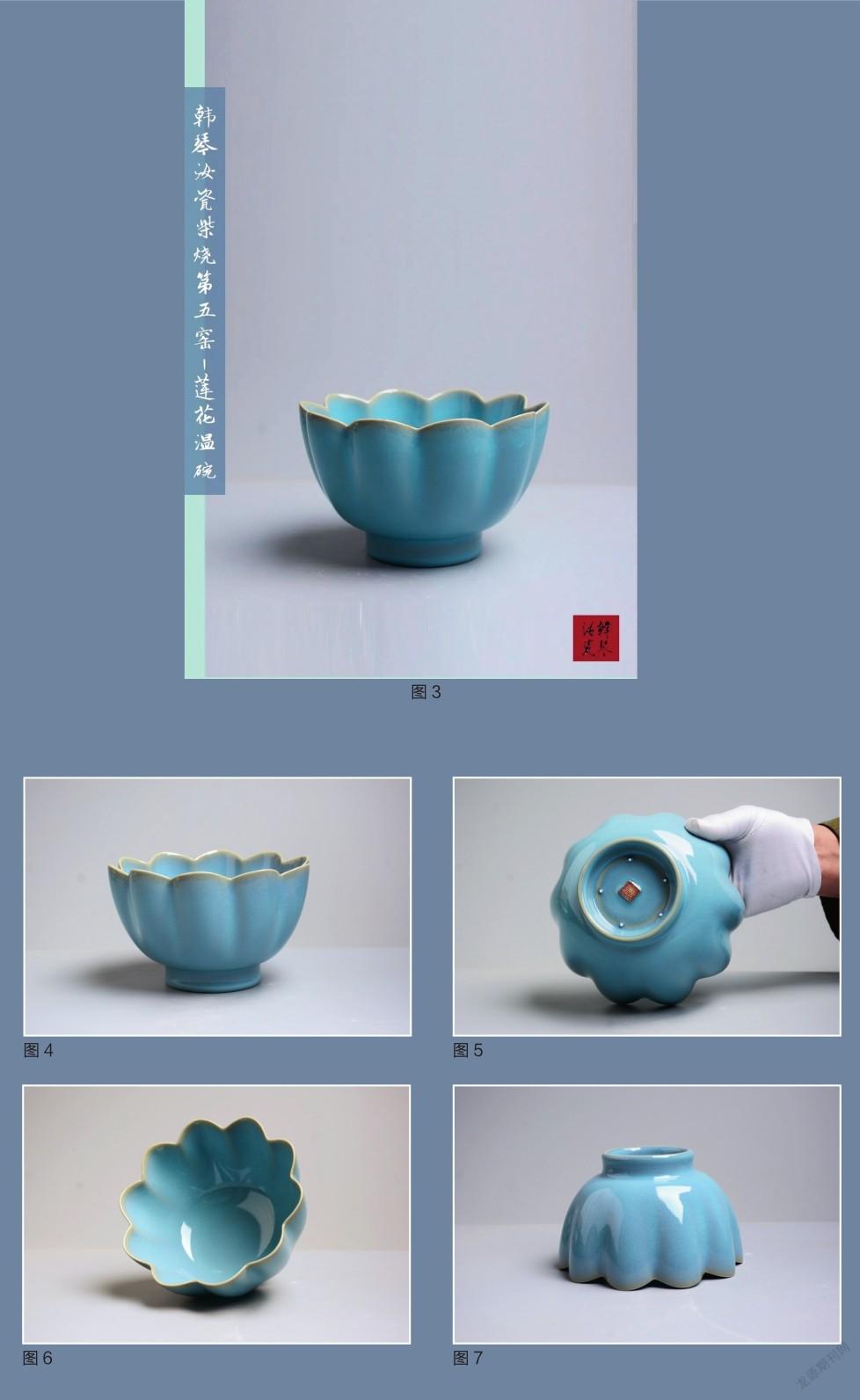

韓琴汝瓷柴燒第五窯作品蓮花溫碗賞析

2022-03-31 11:25:26韓琴任一昊

理財·收藏版 2022年2期

韓琴 任一昊

家財萬貫,不及汝窯一件。宋代汝窯,居中國五大名窯之首。臺北故宮瓷器精品館的蓮花溫碗(圖1、圖2),狀似半開的蓮花,線條溫柔婉約,高雅清麗,釉面紋路細碎,以其典雅造型、溫柔不透明釉色,在傳世不多的汝窯器中更顯珍貴。

蓮,又名荷花、芙蓉、芙蕖、菡萏等,天生麗質,出淤泥而不染,其自生或栽培在池塘或水田里,花有深紅、淺紅、粉紅、淡黃、純白等多種顏色,有凌波仙子之雅號。因此我國古代文人對它喜愛有加,在儒家君子人格、佛家佛性與修行、道家修身養性等方面都有著豐富的文化內涵。北宋周敦頤說:“蓮,花之君子者也。”他寫的《愛蓮說》流傳千古:“予獨愛蓮之出淤泥而不染,濯清漣而不妖,中通外直,不蔓不枝,香遠益清,亭亭凈植,可遠觀而不可褻玩焉。”以蓮花喻君子,志行高潔。皇宮寄托在汝窯上的審美情趣和當時文人中彌散的蓮花文化相碰撞,便產生了流傳千古的北宋汝窯蓮花式溫碗。

以器載道

韓琴汝瓷柴燒第五窯作品蓮花溫碗(圖3—圖7)

此碗呈十瓣蓮花式,碗腹壁稍呈圓弧,直口稍斂,口緣花瓣流暢貫連,圈足稍高。碗高10厘米,口徑16.5厘米,足徑8厘米。全器滿釉,圈足內底以五個支釘墊燒,支釘點極細,支釘痕胎土呈灰黃色。

蓮花溫碗由底至口厚度均勻,釉薄不透明,釉色呈青藍,汝瓷開片堪稱一絕,細開片,釉下有稀疏氣泡,在光照下時隱時現,宛若晨星閃爍。釉面滋潤柔和,純凈如玉,有明顯酥油感覺,撫之如絹,溫潤古樸,光亮瑩潤,釉如堆脂,視之如碧峰翠色,有似玉非玉之美。