大學生感戴和網絡利他行為關系的研究

鐘才秀 林良章 鮮小竹

摘 要:本研究主要探討學前教育專業大學生感戴與網絡利他行為相關關系,以及如何從感戴角度培養學前教育專業大學生的網絡利他行為。研究采用方便取樣對選取的320名學前教育專業的大學生使用感戴問卷和網絡利他行為量表(IABSU)為研究工具進行測試。

關鍵詞:學前教育專業大學生:感戴:網絡利他行為。

1 引言

隨著網絡的普及與快速發展,互聯網給人們帶來了雙面的影響,不僅只有令人擔憂的一面,更有有積極一面[1]。在網絡中,有人會自發主動地為需要的人提供相關信息和資源,還會出現各種各樣的慈善捐助行為,甚至通過網絡的傳遞可以去挽救別人的生命[2]。網絡中的這些親社會的現象表明,極有可能與個體的感戴有關。本研究以大學生為被試,考察感戴在大學生網絡利他行為形成過程中的作用和影響。針對感戴與網絡利他的關系提出假設:感戴對網絡利他行為具有直接預測的作用。基于這一假設,主要從特質感戴和狀態感戴的角度探討大學生網絡利他行為的形成機制。[8]通過研究,搞清楚感戴與網絡利他行為的具體相關關系,從而加強網絡道德建設、凈化網絡環境。總的來說,進行當代學前教育專業大學生感戴與網絡利他行為的研究,具有重要的理論意義和實踐意義。

2 研究方法

2.1 研究目的

2.2 研究對象

采用方便取樣的方法,以福建師范大學教育學前教育專業為研究對象,共發放問卷320份,回收有效問卷302份。

2.3.1研究工具

2.3.1.1感戴問卷

采用McCullough等編制,Li,Zhang,Li,Li和Ye修訂的感戴問卷[3],包括六個項目。

2.3.2 .2 大學生網絡利他行為量表

采用鄭顯亮、祝春蘭和顧海根[4]編制的大學生網絡利他行為量表。該量表共30 個項目。

2.3.2數據處理

采用SPSS16.0軟件對整理后的數據進行相關分析和回歸檢驗。

3 結果

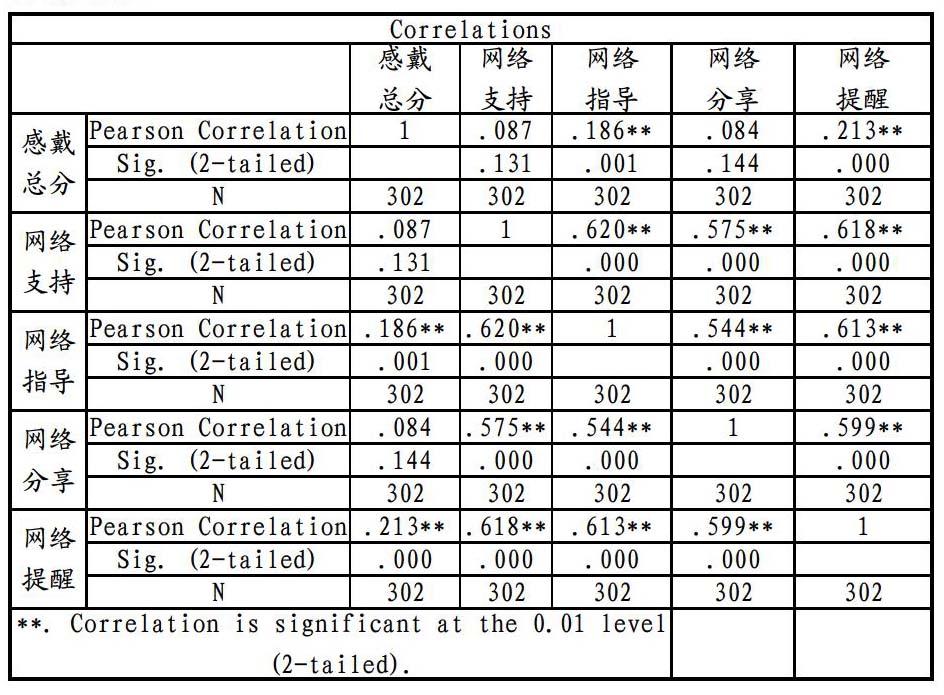

3.1 感戴與網絡利他行為中各因子的相關分析

采用Pearson極差相關分析的統計方法,對學前教育專業大學生感戴和網絡支持、網絡指導、網絡分享、網絡提醒的相關性進行分析,結果見表1,由表1可以看出,感戴總分和網絡利他行為的各維度得分存在高度相關,并且與網絡利他,感戴總分與網絡支持得分存在高度相關,感戴總分與網絡指導得分存在高度相關,感戴總分與網絡分享得分存在高度相關,感戴總分與網絡提醒得分存在高度相關,感戴總分與網絡利他總分存在高度相關。由此表明,感戴和網絡利他行為有密切關系.

3.2 學前教育大學生感戴與網絡利他行為的回歸分析

將感戴作為自變量,網絡利他作為因變量,采用逐步回歸分析的統計方法,進一步研究感戴對網絡利他行為的預測情況,結果見表2。由此可以得出,學前教育專業大學生的感戴和網絡利他行為有正向預測作用。

4 討論

研究表明,大學生的感戴發揮程度能夠影響大學生網絡利他行為的形成與發展。感戴的均分越高,表明親社會傾向越強,個體會進行更多的感戴行為,不僅有利于個體對社會施以人倫道德關懷,進一步還會對網絡社會在認知、情感、行為三個維度形成凈化網絡環境,提高個體網絡行為的意識。一方面,有研究表明,特質移情作為一種穩定的人格傾向,能顯著預測個體的助人水平[5]。此外,觀點釆擇能力的提高能促進個體的利他行為[6] 。選擇在網絡環境中進行的利他行為體現了個體在不同方向上進行回饋社會,感激社會,這使得個體更加積極地去適應社會,影響了利他行為不同表達方式的形成。個體的利他行為產生于感戴,用感戴這種親社會行為,引導網絡行為的進行,更有利于個體實現網絡利他行為。

參考文獻

[1]Froh,J. J. ,Kashdan,T. B. ,Ozimkowski,K. M. ,& Miller,N.( 2009 ) . Who benefits the most from a gratitude intervention in

children and adolescents? Examining positive affect as a moderator.

The Journal of Positive Psychology,4,408 - 422.

[2]McCullough,M. E. ,Kilpatrick,S. D. ,Emmons,R. A. ,& Larson,

D. B. ( 2001 ) . Is gratitude a moral affect? Psychological Bulletin,

127,249 - 266.

[3]Li,D. ,Zhang,W. ,Li,X. ,Li,N. ,& Ye,B. ( 2011) . Gratitude

and suicidal ideation and suicide attempts among Chinese adolescents:Direct,mediated,and moderated effects. Journal of Adolescence,35,

[4] 鄭顯亮,祝春蘭,顧海根. ( 2011) . 大學生網絡利他行為量表的編制.中國臨床心理學雜志,19( 5) ,606 - 609.

[5]Vitaglione, Guy D,& Bamett, Mark A. (2003). Assessing a new dimension of empathy: Empathic anger as a predictor of helping and punishing desires. Motivation and Emotion, 27(4),301-325.

[6]Oswald, Patricia A. (1996). The effects of cognitive and affective perspective taking on empathic concern and altruistic helping. The Journal of social psychology, 136(5),613-623,