新三板業務個人所得稅涉稅分析系列之一——股權激勵

夏 楠

(致同會計師事務所)

?

新三板業務個人所得稅涉稅分析系列之一——股權激勵

夏楠

(致同會計師事務所)

編者按:全國中小企業股份轉讓系統(簡稱“新三板”)是我國多層次資本市場的重要組成部分,為中小企業搭建了新的證券交易融資平臺,已經成為中小企業進入資本市場的主要渠道。近年來,“新三板”市場健康快速發展,截止2016年3月底,“新三板”掛牌企業已達6349家。企業掛牌“新三板”,既是機遇,也是挑戰,對健全治理機制,合法合規經營,提高公司質量提出了更高要求,涉及信息披露、關聯交易、股權激勵、依法等諸多方面。“新三板”業務個人所得稅涉稅問題成為了關注的焦點。為此本刊特邀請致同會計師事務所就“新三板”業務個人所得稅涉稅問題進行系列解讀。

股權激勵目前是被上市公司或擬上市公司廣泛應用的一種激勵方法,隨著新三板業務蒸蒸日上,股權激勵亦成為新三板企業的寵兒。但是現行的股權激勵相關涉稅政策多為上市公司的規定,而對于非上市公司或新三板市場股權激勵涉稅規定鳳毛麟角,且霧里看花,新三板企業實施股權激勵的涉稅風險應運而生。下面筆者對股權激勵相關涉稅政策進行分析。

一、股權激勵政策發展背景

2005年財政部、國家稅務總局聯合發布《關于個人股票期權所得征收個人所得稅問題的通知》財稅〔2005〕35號(以下簡稱“35號文”),是對上市公司股權激勵方式之一——股票期權的規定。

隨后,2006年國家稅務總局出臺《關于個人股票期權所得繳納個人所得稅有關問題的補充通知》國稅函〔2006〕902號(以下簡稱“902號文”),902號文主要是對35號文規定股權激勵執行上的問題進行補充規定。

隨著股權激勵適用范圍及方式的發展,35號文和902號文已經遠遠不能滿足需求。2009年兩部委再次聯合發文《財政部國家稅務總局關于股票增值權所得和限制性股票所得征收個人所得稅有關問題的通知》財稅〔2009〕5號(以下簡稱“5號文”)規定上市公司股權激勵另兩種方式——股票增值權、限制性股票比照35號文計征個人所得稅。隨后,國家稅務總局亦再次發文《國家稅務總局關于股權激勵有關個人所得稅問題的通知》國稅函〔2009〕461號(以下簡稱“461號文”)對35號文、5號文的相關規定補充完善,使其更具有完整性、實操性。

二、股權激勵系列政策主要內容

股權激勵的涉稅規定以35號文為主干,902號文、5號文、461號文主要圍繞著35號文補充、完善。本文從上述政策規定中歸納整理了股權激勵的三種方式:股票期權、股票增值權、限制性股票的適用范圍、計稅依據、應納稅額的計算、納稅義務發生時間及征收管理等相關規定。

(一)適用范圍

35號文、902號、5號文、461號文明確了其股權激勵的三種方式計稅依據及應納稅額計算的適用范圍僅為上市公司或其境內機構。

而對于非上市公司,461號文第七條第二款補充規定:具有下列情形之一的股權激勵所得,不適用本通知規定的優惠計稅方法,直接計入個人當期所得征收個人所得稅:

1.除本條第(一)項規定之外的集團公司、非上市公司員工取得的股權激勵所得;

2.公司上市之前設立股權激勵計劃,待公司上市后取得的股權激勵所得;

3.上市公司未按照本通知第六條規定向其主管稅務機關報備有關資料的。

2015年10月23日發布的《關于將國家自主創新示范區有關稅收試點政策推廣到全國范圍實施的通知》財稅[2015]116號(以下簡稱“116號文”)規定:全國范圍內的高新技術企業轉化科技成果,給予本企業相關技術人員的股權獎勵,按照“工資薪金所得”項目,參照《財政部國家稅務總局關于個人股票期權所得征收個人所得稅問題的通知》(財稅〔2005〕35號)有關規定計算確定應納稅額。股權獎勵的計稅價格參照獲得股權時的公平市場價格確定。

綜上所述,非上市公司除符合條件的高新技術企業外,其他非上市公司的股權激勵個人所得稅的涉稅處理不能適用35號文及其相關文件關于應納稅額優惠的計算方式。

(二)納稅義務發生時間

個人在納稅年度內第一次取得股票期權、股票增值權所得和限制性股票所得的,上市公司應按照財稅〔2005〕35號文件第四條第一項所列公式計算扣繳其個人所得稅(461號第四條規定)。

(三)計稅依據

股票期權的計算依據:

股票期權形式的工資薪金應納稅所得額=(行權股票的每股市場價-員工取得該股票期權支付的每股施權價)×股票數量(35號文第二條規定)。

股票增值權計稅依據:

股票增值權某次行權應納稅所得額=(行權日股票價格-授權日股票價格)×行權股票份數(461號文第二條規定)。

限制性股票計稅依據:

應納稅所得額=(股票登記日股票市價+本批次解禁股票當日市價)÷2×本批次解禁股票份數-被激勵對象實際支付的資金總額×(本批次解禁股票份數÷被激勵對象獲取的限制性股票總份數)(461號文第三條規定)。

應納稅額的計算:

個人在納稅年度內第一次取得股票期權、股票增值權所得和限制性股票所得的,上市公司應按照財稅〔2005〕35號文件第四條第一項所列公式計算扣繳其個人所得稅(461號文第四條規定)。

應納稅額=(股票期權形式的工資薪金應納稅所得額÷規定月份數×適用稅率-速算扣除數)×規定月份數(35號文件第四條第一項所列公式)。

上款公式中的規定月份數,是指員工取得來源于中國境內的股票期權形式工資薪金所得的境內工作期間月份數,長于12個月的,按12個月計算;上款公式中的適用稅率和速算扣除數,以股票期權形式的工資薪金應納稅所得額除以規定月份數后的商數,對照《國家稅務總局關于印發〈征收個人所得稅若干問題〉的通知》(國稅發〔1994〕89號)所附稅率表確定。

(四)征收管理

1.扣繳義務人。實施股票期權計劃的境內企業為個人所得稅的扣繳義務人,應按稅法規定履行代扣代繳個人所得稅的義務。

2.自行申報納稅。員工從兩處或兩處以上取得股票期權形式的工資薪金所得和沒有扣繳義務人的,該個人應在個人所得稅法規定的納稅申報期限內自行申報繳納稅款。

3.報送有關資料。實施股票期權計劃的境內企業,應在股票期權計劃實施之前,將企業的股票期權計劃或實施方案、股票期權協議書、授權通知書等資料報送主管稅務機關;應在員工行權之前,將股票期權行權通知書和行權調整通知書等資料報送主管稅務機關。(35號第五條規定)

三、案例分析

(一)案例背景介紹

2014年1月1日,某公司B是一家北京中關村擬掛牌新三板的公司,為了進行員工股權激勵,對本公司凈資產進行評估,評估時點是2015年1月31日,根據評估報告,公司的凈值產額2 000萬元。其中B公司大股東某科貿有限公司C占股50%,,股東李某占股30%,其他方占20%。2014年4月1日,科貿公司C將持有B公司10%的股份價值200萬,以100萬元的價格轉讓給了B公司的核心技術人員王某,王某工作時間至少3年以上,王某的股權變更登記完成日2014年5月1日。

2015年初:企業聘請會計師事務所做年報審計,審計人員根據《企業會計準則第11號—股份支付》的規定:認為大股東科貿公司C將股份低價轉讓給核心技術人員王某的行為,實質是“被激勵員工通過大股東低價轉讓取得公司股權,其目的是企業為了獲取員工或其他方服務為目的的交易”,因此審計人員認為符合股份支付準則,將支付的價格與評估價格的差額確認為以權益結算的股份支付。

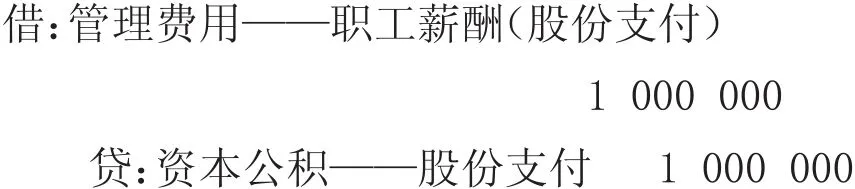

會計分錄的處理為:

2015年,企業做2014年度所得稅匯算清繳時,該筆股份支付對應的管理費用100萬元在企業所得稅稅前扣除。

政策依據是:根據《國家稅務總局關于我國居民企業實行股權激勵計劃有關企業所得稅處理問題的公告》(國家稅務總局公告2012年第18號)(以下簡稱“18號文”):“(一)對股權激勵計劃實行后立即可以行權的,上市公司可以根據實際行權時該股票的公允價格與激勵對象實際行權支付價格的差額和數量,計算確定作為當年上市公司工資薪金支出,依照稅法規定進行稅前扣除。”“三、在我國境外上市的居民企業和非上市公司,凡比照《管理辦法》的規定建立職工股權激勵計劃,且在企業會計處理上,也按我國會計準則的有關規定處理的,其股權激勵計劃有關企業所得稅處理問題,可以按照上述規定執行。”

王某的股權變更之日為2014年5月1日,即行權,所以在2014年度匯算清繳的時候,企業根據18號文的規定,對其產生的管理費用100萬元作為工資、薪金支出在所得稅前扣除,且未代扣代繳個人所得稅。

(二)案例解析

上述案例中,大股東科貿公司C的用低價轉讓股權的行為做為股權激勵的方式,在新三板企業中較為普遍,但其產生的管理費用100萬元,是否可以按照18號文股權激勵計劃企業所得稅的規定作為工資、薪金支出進行稅前扣除,以及個人所得稅是否可以按照股權激勵的方式進行稅務處理,目前沒有明確的政策規定。但首先可以明確的是,企業如果按照工資、薪金支出在企業所得稅前扣除,必須應按照《國家稅務總局關于企業工資薪金及職工福利費扣除問題的通知》國稅函(2009)3號文的第一條(四)規定:先代扣代繳個人所得稅,才可做稅前扣除。

但具體應該怎樣代扣代繳個人所得稅呢?如果作為股權激勵的個人所得稅稅務處理,461號文規定:非上市公司的股權激勵所得可直接計入個人當期所得征收個人所得稅,雖未明確當期所得具體為何所得,我們暫理解是工資、薪金所得,也就是說非上市公司股權激勵個人所得應和當期工資、薪金所得合并計稅,而不能單獨計稅。

在實操過程中,為降低涉稅風險,企業還需和主管稅務機關及時溝通,得到主管稅務機關的認可。

四、結論

我國目前尚無一套系統完整的非上市公司股權激勵涉稅規定,35號文、902號文、5號文和461號文構成了現行稅法體系下上市公司股權激勵三種方式(股票期權、股票增值權、限制性股票)個人所得稅的稅務處理規定,且相關稅收要素散落在各個文件規定中,4個文件相輔相成,缺一不可。

其實,我國最早出臺關于股權激勵的稅收文件是《國家稅務總局關于個人認購股票等有價證券而從雇主取得折扣或補貼收入有關征收個人所得稅問題的通知》國稅發〔1998〕9號(以下簡稱9號文),但該文件僅對認購股票等有價證券的涉稅處理進行簡單的規定,且未明確適用范圍是上市公司還是非上市公司。

新三板企業為了吸收、穩定人才,通過股權激勵的方式讓核心員工能夠以股東的身份參與企業決策、分享利潤、承擔風險,是一種有效的方式。對于已經掛牌新三板的企業,是否可以視同上市公司適用35號文、461號文優惠的計稅方式,目前尚無明確稅收政策規定。但根據《國務院關于全國中小企業股份轉讓系統有關問題的決定》國發〔2013〕49號(以下簡稱“49號文”)第六條規定:市場建設中涉及稅收政策的,原則上比照上市公司投資者的稅收政策處理。

因此,已經掛牌新三板的企業如果有完整的股權激勵計劃,報主管稅務機關備案,且市值在股轉系統有著公開掛牌價格,計稅依據確認原則符合上市公司股權激勵計稅規定,則可以根據49號文規定,咨詢主管稅務機關是否可以參照上市公司的規定進行個人所得稅涉稅處理。

而對于擬掛牌或尚未掛牌新三板的企業來說,企業所得稅股權激勵的涉稅處理,18號文第三條規定可比照上市公司進行涉稅處理;個人所得稅股權激勵的涉稅處理,461號文第七條明確規定不能適用35號文及461號文關于上市公司股權激勵計稅的優惠方式,直接計入個人當期所得征收個人所得稅。

因此,對于已經掛牌或擬掛牌新三板的企業來講,每個企業情況各異,實施股權激勵方式亦不相同,應具體問題具體分析,其中的涉稅問題應結合相關稅收政策與企業的實際情況逐一分析。致同會計師事務所將對此持續關注,也歡迎就您所遇到的實際問題與我們溝通討論。

責編:險峰

▲財經資訊