梁啟超的“育兒經”

張欣

梁啟超的教誨不僅深深影響了梁思禮,還影響著他的哥哥姐姐們。

梁家“一門三院士,九子皆才俊”,與其家教密不可分

2016年4月14日,中國航天事業的奠基人之一、著名導彈和火箭控制系統專家梁思禮逝世。中共中央總書記、國家主席習近平發唁電表示哀悼,稱其“愛國情懷、奉獻精神和嚴謹作風令人敬仰”。

從第一顆原子彈、第一枚導彈、第一顆人造地球衛星到第一艘神舟飛船,梁思禮“和第一代航天戰士一起,白手起家、自力更生,創建起完整堅實的中國航天事業,使中國居世界航天強國之列。”

他“鐘情于航天事業”,正是受父親、中國近代思想家梁啟超“工業救國,技術救國”思想的影響。“總要在社會上常常盡力,才不愧為我之愛兒,”梁啟超留給子女的家書中如是說。

被父親昵稱為“老白鼻”(英文“baby”的音譯)的梁思禮,將一套精裝版《飲冰室合集》擺置在書架上,并把父親的一句“人必真有愛國心,然后方可用大事”銘記終身。

梁啟超的教誨不僅深深影響了梁思禮,還影響著他的哥哥姐姐們。梁家“一門三院士,九子皆才俊”,與其家教密不可分。

習近平曾多次強調,“領導干部要把家風建設擺在重要位置,廉潔修身、廉潔齊家。”中央紀委監察部網站在“中國傳統中的家規”欄目中曾推薦梁家。

揮筆寫就《少年中國說》的梁任公飲冰室里,“牛娃”如何養成?

想當“牛爸”,寫信育兒是必勝招

從1898年開始,到1928年逝世前3個月為止,梁啟超堅持寫了30年家書。其中,除了不到10封是寫給原配夫人李蕙仙的,其余近400封,都是寫給他的孩子們的。

以1916年為時間節點,把這些家書分類會發現,在此之前,梁氏家書中有大量內容涉及政治,而1916年之后,他則把相當大的心力放在了子女教育上,在治學、讀書、生活、婚姻等方面溫柔、啰嗦、事無巨細地與孩子們溝通。

在信中,他建議彼時在美國學建筑的大兒子梁思成四處游歷,去瑞士“看些天然美”、入意大利“把文藝復興時期的美徹底研究了解”,再到土耳其一行“看看回教的建筑和美術”……這次歐洲之行奠定了后來成為建筑大師的梁思成的事業基礎。

他的二兒子梁思永,是中國近代田野考古學的奠基人之一。當梁思永在哈佛大學讀考古人類學時,梁啟超為了給他謀一個“盤費、食住費等等都算不了什么大問題”的“實習機會”,主動致信李濟之(被稱為中國現代考古學家、中國考古學之父)、斯溫哈丁(瑞典考古學家)等考古大家求“傳幫帶”。

他在信里花式“曬娃”,調侃兒時的“老白鼻”拉著他唱“兩人對酌山花開,一杯一杯又一杯,我醉欲眠君且去,明朝有意抱琴來”,背到第三句就躺下,背到第四句就去抱一本書當琴彈。

被他在信里嫌棄“好啰嗦”,“管爺管娘的,比先生管學生還嚴,討厭討厭”的三兒子梁思忠求學美國弗吉尼亞和西點軍校期間,一度想中止學業回國參加“北伐”,他一方面表示理解:“你想自己改造環境,吃苦冒險,這種精神是很值得夸獎的,我看見你這信非常喜歡”,另一方面卻又剖析局勢,說“但現在殊不必犧牲光陰,太勉強去干”,最后成功勸阻了梁思忠。

梁啟超的“書信體”育兒法成效頗豐:在他的身后,9個子女個個成才。除了梁思成、梁思永和梁思禮“一門三院士”之外,其他的梁氏子女在各自的專業領域也均有建樹。

長女梁思順是詩詞研究專家;三子梁思忠曾任國民黨十九路軍炮兵校官;次女梁思莊是圖書館學家;四子梁思達長期從事經濟學研究;三女梁思懿是社會活動家;四女梁思寧投身抗戰。

晚年梁思禮回憶起父親,曾說“我們9個兄弟姐妹中,7個出國求學或工作,但都相繼歸國,這是父親言傳身教的結果。”

梁啟超在給兒女們的信里,曾這樣寫道:“畢業后回來替祖國服務,是人人共有的道德責任”,但在當時的國內學術環境下,你們在“美國再蹲兩三年,也并非不是愛國的”,若能成功也是“發揮本國光榮,便是替祖國盡無上義務”。

不做“狼爸”,尊重子女治學線路

翻閱“飲冰十年,難涼熱血”的梁啟超寫給子女的書信,會發現他把子女的求學、求職看得很重要。梁思成、梁思永、梁思忠、梁思莊等幾個大孩子從報考專業,到在校學習,直至畢業后的職業選擇,他都刷足了“存在感”。

梁思成與林徽因之子梁從誡生前回憶起祖父時說,“我少年時讀過多少祖父的文章?說來慚愧,因為那里面盡是政論、學術和對青年的訓諭,又多是文言,我讀不懂,也不愛讀,甚至有點‘逆反心理。”

但之于他的父親和叔伯姑姑,祖父卻是“青年的人格模范”。

1927年8月29日,梁啟超在給梁思莊(二女兒)的信中寫道:“你今年還是普通科大學生,明年便要選定專門了,你現在打算選擇沒有?我想你們兄弟姐妹,至今還沒有一個學自然科學,很是我們家里的憾事,不知道你性情到底近這方面不?”

他曉之以理:“我很想你以生物學為主科,因為它是現代最進步的自然科學,而且為哲學社會學之主要基礎,極有趣而不須粗重的工作,于女子極為合宜,學回來后本國的生物隨時可以采集試驗,容易有新發明。”

他動之以情:“截到今日止,中國女子還沒有人學這門(男子也很少),你來做個‘先登者不好嗎?還有一樣,因為這門學問與一切人文科學有密切關系,你學成回來可以做爹爹的一個大幫手,我將來許多著作,還要請你做顧問哩!”

但梁思莊始終對生物學提不起興趣,她把苦惱告訴了大哥梁思成。收到“線報”的梁啟超馬上致信女兒,表明立場“凡學問最好是因自己性之所近,往往事半功倍。”

得到“不必泥定爹爹的話”、“應該自己體察做主”回復的梁思莊后來考入美國著名的哥倫比亞大學圖書館學院,最終成為一名圖書館學專家。

盡管充分尊重了子女的“治學”線路,梁啟超家書的字里行間還是流露出濃重的“家國情懷”。

梁思永主攻考古,跟父親看到號稱有五千年文明史的中國境內,從事考古工作的人都是以各種名義來華的外國學者后,頗不“服氣”有關。他認為“以中國地方這樣大,歷史這樣久,蘊藏的古物這樣豐富,努力往下作去,一定能于全世界的考古學上占有極高的位置。”

拒當“虎爸”,求學問不是求文憑

梁啟超把“知者不惑”當成綱領,提挈他的育兒經。他認為要養成自我的判斷力,最少須有相當的常識;對于自己要做的事,須有專門智識;再進一步,還要有遇事能斷的智慧。

他一方面告訴孩子們“學業內容之充實,與生命內容之充實擴大成正比例”,但他又反對做學問“太求猛進”。

梁思莊初到加拿大時,在一次中學考試中得了班級第16名,自尊心受到打擊。父親寫信鼓勵:“和那按級遞升的洋孩子們競爭,能在37人中考到第16,真虧了你。”

在另一封給梁思莊的信中,他還提及“教訓”梁思成要“優游涵飲,使得自之”。按照《梁啟超傳》作者解璽璋的理解,梁啟超主張做學問要講一點“趣味主義”,其中就包括“研究你所嗜好的學問”。在他看來,只有這樣,才能始終保持一種積極探求的精神和勇氣。

他告訴幾個孩子,求學時心里不要總想著將來如何如何,他說:“我生平最服膺曾文正(曾國藩)兩句話:‘莫問收獲,但問耕耘。”他把這點精神歸納為“無所為”三個字,認為這是“趣味主義最重要的條件”。

至于“未能立進大學,這有什么要緊,‘求學問不是求文憑,總要把墻基越筑得厚越好。”

治學如此,立業亦是如此。

1928年4月26日,他在寫給梁思成、林徽因夫婦的信里說,“你們既已成學,組織新家庭,立刻須找職業,求自立,自是正辦”,(但)“若專為生計獨立之一目的,勉強去就那不合適或不樂意的職業,以致或貶損人格,或引起精神上的苦痛,倒不值得。”

趣味爹爹留下的遺產

享年91歲的梁思禮,除了“中國航天事業的奠基人之一、著名導彈和火箭控制系統專家”和“梁啟超最小兒子”的顯赫聲名和家世,還是一個活在“趣味”里的老人。

喜歡聽古典樂,愛看姚明打球,關注AlphaGo,還操心太空垃圾和暗物質的梁思禮將“趣味主義”同“愛國”并列,作為父親留給自己的珍貴遺產妥善收藏。

盡管五歲喪父,但從梁思禮身上依然能看到梁啟超無處不在的影響。他常聽家人提起父親的教誨:“我平生對自己做的事,總是津津有味且興致勃勃,什么悲觀啊,厭世啊這種字眼,我的字典里可以說完全沒有。凡人常常活在趣味之中,生活在有價值中,若哭喪著臉挨過幾十年,那生命便成為沙漠,要來何用?”

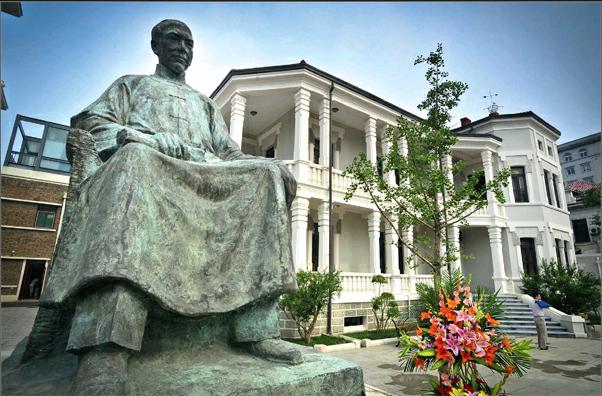

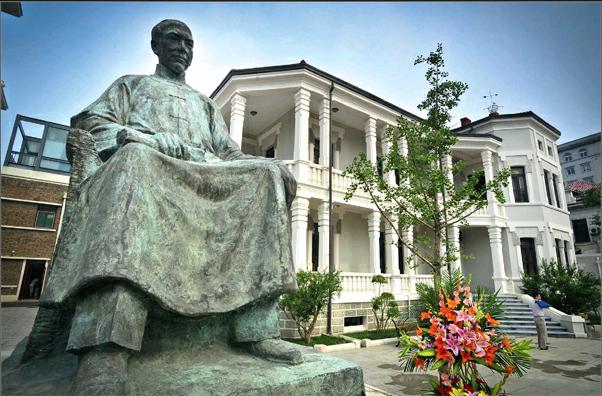

天津梁啟超紀念館內的梁啟超雕像及故居

1927年8月29日,梁啟超致信梁思成,希望他“趁畢業一兩年,分出點光陰多學些常識,尤其是文學或人文科學中之某部分”。梁任公擔心兒子因所學太專門之故,“把生活也弄成近于單調,太單調的生活,容易厭倦,厭倦即苦惱,乃至墮落之根源。”

他甚至“現身說法”:“像你有我這樣一位爹爹,也屬人生難逢的幸福;若你的學位興味太過單調,將來也會和我相對詞竭,不能領著我的教訓,你全生活中本來應享的樂趣,也削減不少了。”他希望梁思成能“參采我那爛漫向榮的長處”。

醉心于古建樓閣的梁思成“參采”到了多少父親那“爛漫向榮”的長處不得而知,倒是梁任公最愛的“老白鼻”把人生活滿了“趣味”。在干校勞動當“豬倌”,他和自己喂養的肥頭大耳的“八戒”軍團合影留念;掉進施工井里,他開玩笑說自己“深入基層”;他還愛在QQ上和網友下象棋。

而在另一個“平行空間”里,懷抱“老白鼻”的梁啟超在給海外的子女們寫信:“你們幾時看見過爹爹有一天以上的發愁,或一天以上的生氣?……我有極通達、極健強、極偉大的人生觀,無論何種境遇,常常是快樂的。”

(特約撰稿林詩瑭對本文亦有貢獻)