蘭州的風景

魏海玲

刻葫蘆

蘭州刻葫蘆是聞名全國的民間技藝,屬微雕藝術門類。

一花一世界,一葉一菩提。

小小的葫蘆里,暗藏怎樣的玄機?莫非真像神話故事所描繪的那樣,能從寶葫蘆里掏出仙丹?

拂去歷史的煙塵,我們向歲月深處眺望。

魏晉時期,中國絲綢經西北之地,輾轉被販賣到中亞、印度。蘭州,位于絲綢之路的咽喉重地,商賈云集。胡商西行而來,攜帶巨型葫蘆,那是盛水之物。長途跋涉,沙漠腹地,水是保命仙丹。蘭州的工匠在葫蘆上刻上圖案和文字出售。如此,每個商隊,又或者商隊的每一個人,都擁有屬于自己獨一無二的葫蘆,在漫漫旅途中,不會搞錯,它是每個人的隨身物品。這就是蘭州刻葫蘆的起源。

到了唐代,書法、詩歌藝術到達鼎盛巔峰。絲綢之路,除卻經商,還有文化的傳播融合。蘭州周圍大面積種植葫蘆,而且出現了雞蛋葫蘆,小而精巧,質地堅硬,刮皮磨光,雕刻上書法碑帖、花紋圖案便是精美的藝術品,觀賞把玩,陶冶性情。而當時,蘭州的中醫鋪前都掛著一個藥葫蘆,上面刻著一個“藥”字作為招牌,多么風雅且有古意。

隨著時代變遷,蘭州刻葫蘆的藝術地位不斷上升,最終藝術性取代了實用性。明、清兩代,刻葫蘆的藝術大師自成一派,各有風格,或鏤刻山水花鳥,或描摹人物面目,無不栩栩如生。

蘭州刻葫蘆空前繁榮,始于20世紀50年代成立專門的工藝美術社,遍尋人才,從事刻葫蘆的創作。所用的葫蘆經過改良培植,如雞蛋大小,有的甚至小到像蠶豆,顏色淺黃,晶瑩透亮,細膩光滑,圓潤飽滿,藝人們在葫蘆上刻云山煙雨、花卉詩文,鋼針線刻,刻功精妙,爐火純青。

蘭州刻葫蘆以“微”、“繁”、“細”為特色,融合了繪畫、書法、篆刻等多種藝術表現形式,刻法講究,針刀并用,以線描為主要表現手法,鋼針打“底”,刻刀運用刮、鏟、削、磨等技巧進行修飾,用以再現水墨渲染、皴擦等中國畫的韻味。

葫蘆,諧音“福祿”,又有很多籽,故寄寓多子多福、多富多祿的美好含義。

刻葫蘆,既有刻刀的意趣古雅,又有書畫的情韻飛揚,把玩在手,逸興飛遄。于此,便是對美好生活寄予向往、希冀的最好承載物。

橋

蘭州,黃河穿城而過。黃河上的橋,千姿百態。

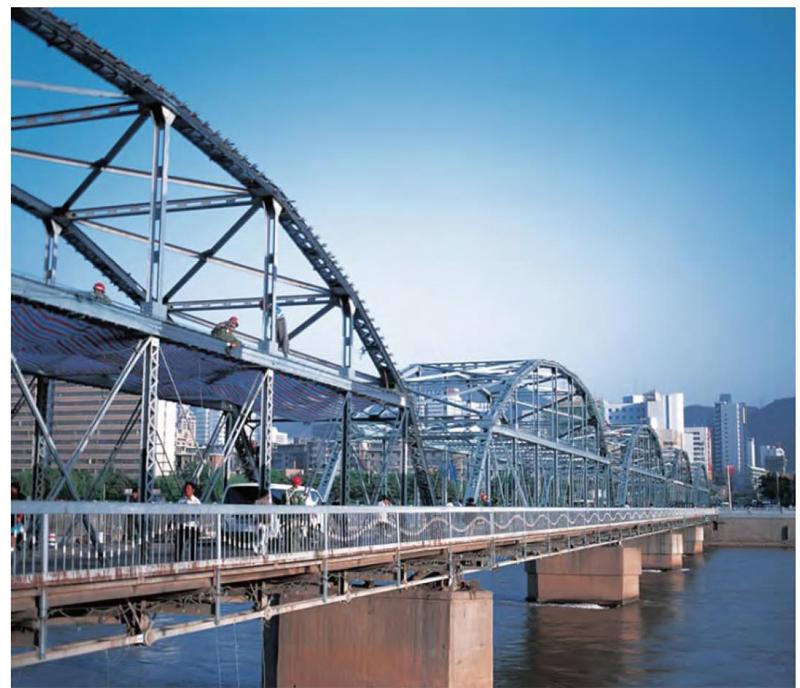

最早的莫過于中山橋,它位于濱河路中段白塔山下,被稱為“天下黃河第一橋”,建于1907年,由德國商人興建,弧形鋼架拱梁。橋兩端,各筑有兩座大石坊,上刻有“三邊利濟”和“九曲安瀾”。1942年,為紀念孫中山先生而改名為“中山橋”,沿用至今。

這是蘭州境內歷史最為悠久的古橋。百年以來,中山橋經歷了風雨剝蝕、洪水沖刷、地震搖撼乃至戰火的洗禮,飽經滄桑,卻依舊挺立著鋼鐵的脊梁,擔負起連接黃河兩岸的責任。它是紐帶,連接著城市的南北兩岸,將黃河天塹變通途;它是驛站,開啟了新疆、內蒙、青海等地的商道,讓蘭州走向全國各地,也讓全國各地的物資涌入蘭州。在蘭州人心里,中山橋不僅是一座橋,更是這座城市發展的見證,是這所城市的象征。黃河水嘩啦啦地流,中山橋靜靜地聽。走在橋上的人,望著奔騰的黃河水,撫今追昔,歷史的洪流滾滾向前,發展的腳步刻不容緩。

要想富,先修路。于蘭州,是架橋。

一條大河將蘭州城區一分為二,整個城市的中心被擠壓在城關區一帶。蘭州的發展,缺乏開闊的空間和伸展的彈性。

自古渡口碼頭是商賈云集、商機涌動的集散地。蘭州提出了“橋頭經濟”的構想,圍繞一座又一座新建的大橋,規劃蘭州的城市布局和經濟走勢。

2003年12月28日是蘭州城建史上濃墨重彩的一筆。從西向東,新城黃河大橋、小西湖黃河大橋、雁灘黃河大橋同時竣工通車。其中的雁灘黃河大橋是當時國內建成的三跨連續鋼管混凝土剛架系桿拱橋中跨度最大的。

與之而來的,是經濟一躍而起的跨度。黃河諸橋的架設,把過去的農村經濟納入城市軌道,雁灘過去是無人問津的河灘地,現在變成了爭相追捧的開發熱土;小西湖大橋建成后,交通更為便利,客流貨源充足,以批發經營為主的小西湖商圈迅速向品牌化、集約化發展,成熟的城市經濟在變革中提升改造。

蘭州,這座高原古城,步履穩健,向現代化都市邁進。

說起現代化,不能不提銀灘大橋。銀灘大橋是黃河上游第一座現代化斜拉式吊橋,也是代表當今橋梁最高水平的的獨索雙面斜拉橋,高橋樁呈“H”形,兩邊各有30對鋼絲繩斜拉在主橋樁上,形成一個等腰三角形,利用三角形最具穩定性的原理而設計。在波光粼粼的寬闊河面上,銀灘大橋像一條銀色的巨龍,蓄勢待飛。華燈初上的夜晚,燈火璀璨,有人形容此時的銀灘大橋像一把懸在夜空中的彩扇。我更愿意把它想象成一把豎琴,彈奏華美樂章,每一個音符都需要仔細地去諦聽,去品味,那里有黃河的故事,有蘭州的故事,有老百姓的故事。

雕塑

城市雕塑是一座城市的風骨和靈魂,歷來被人喻為“凝固的音樂”。一個好的雕塑,能震撼人的心靈,引起共鳴。

在蘭州,大大小小的城市雕塑浸透著歷史文脈,也彰顯了這所內陸城市的特質。

在40里黃河風情線上,反映絲路文化、彩陶文化的雕塑比比皆是。每一座都匠心獨運、各具特色,合在一起,又構成了整體風格協調統一的雕塑群,掩映在繁花綠樹間,提升了蘭州的城市文化品位和形象。

與著名的“黃河母親”雕塑遙相呼應的是雕塑“筏客搏浪”。雕塑的鋼筋混凝土基座鑲嵌以黃河卵石,呈黃河巨浪翻滾狀,皮筏斜飛于浪尖之上,破浪而飛;青銅鑄成的青年筏客呈跪姿昂首揮槳,其后有一跪姿少女,右手攏鬢,神態從容。這座雕塑生動地再現了昔日黃河上羊皮筏子作為交通工具的歷史畫卷,體現了黃河兒女乘風破浪、不屈不撓的精神風貌,除了生動再現黃河文化,蘭州雕塑還表現出濃郁的民俗風情。在熱鬧的西津路與臨夏路交界處,豎立著一個獨特的雕塑,這是大名鼎鼎的牛肉面。走遍全國各地,蘭州拉面誰人不曉?但說到正宗,惟有蘭州。為地方小吃正名,讓其唱主角,成為城市文化的一部分,這氣魄唯蘭州有。無獨有偶,在繁華鬧市的西關什字西單商場前面,“熱冬果”雕塑引人駐足。熱冬果是蘭州傳統的街頭小吃,把蘭州特有的冬果梨加熱蒸熟后文火慢熬,使梨皮脫落,梨肉入口即化,具有清熱潤肺、化痰止咳的功效。“熱冬果”雕塑由爺爺、孫子兩人構成,爺爺賣梨,孫子在一旁垂涎欲滴地吮著手指,充滿童真,惹人憐愛。這就是蘭州人的家常生活。

在蘭州,藝術并非高不可攀,而是與平常生活交織在一起,水乳交融,像吃飯、呼吸一樣自然。

讀者大道

一座城市,總會有一條著名的街道,譬如北京的長安街、上海的淮海路。

在蘭州,有一條讀者大道。

讀者大道,緊鄰黃河,在蘭州雁灘到段家灘一帶。這是蘭州的文化區,讀者出版集團、甘肅出版集團、甘肅省畫院、甘肅省圖書館、體育公園等,都在這一帶。這里空氣清新、風景優美、視野開闊,彌漫著濃濃的文化氣息。

在蘭州,堵車是家常便飯,堵在別處,窩在車里半天不能挪動,心頭搓火,煩躁憤怒,而堵在這里,心頭卻是安靜的,悠然看著車窗外的風景,垂柳銀杏,繁花草地,沒有喧鬧,沒有爭執,也沒有拼搏,一顆心已經融入了這里,變成了這里的一棵樹、一株草……學會在忙里偷閑的生活中,滋養心靈,釋放自我,這是那本雜志——《讀者》的功勞。

這條路,就是以《讀者》雜志來命名的,由此可見這本雜志的重要。

盡管身處鬧市,但如《讀者》雜志一樣,讀者大道充滿濃郁的文化氣息。街道兩旁,綠樹掩映,熙熙攘攘;而那些人行道,樹木茂盛,曲境通幽,不時冒出一張長椅,供游人休憩。倘若此時,從懷里掏出一本書來讀,怕是很應景呢。

讀者大道上的樹木,大多有來歷。靜美高貴的銀杏自不必說,還有聞名遐邇、所剩無幾的“左公柳”,大道上還幸存著五棵,枝椏虬勁,枝繁葉茂,盤旋著頑強的生命力。

讀者大道,一年四季都很美麗。春日的清晨,太陽升起來了,樹木深處,光線氤氳,鵝黃柳綠,在光暈里升騰,流動著生機勃勃的安寧、喜悅;夏日的午后,艷陽高照,草木綠意深沉,風過處,枝葉拂動,細密的歡悅在舞蹈;秋日的黃昏,天地沉靜,林中色彩斑斕,銀杏葉落,鋪就金黃色的地毯,而那一簇簇通紅的樹葉成片成片,像燃燒的火焰,多么有楓林向晚的意境;冬日的傍晚,最好落過薄薄的雪,街道空曠,樹木挺立清瘦的枝干,冷峻挺拔,是沉默不語的厚重,隱含著蓄勢待發的力量。

從讀者大道上走過春、秋、冬、夏,領略的不僅是自然風景,還有人生況味。

一條道路,十年樹木;一本雜志,百年樹人。

走在讀者大道上,希冀《讀者》雜志的明天和未來,一路順風,步步開闊。