萬里長征第一站

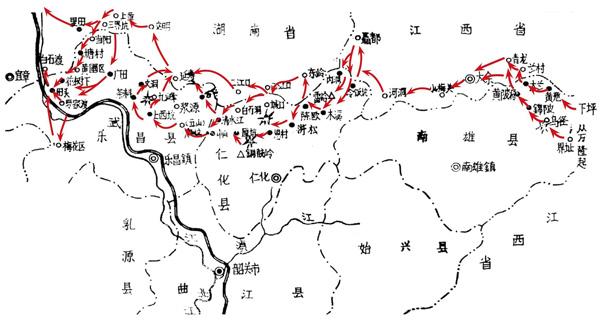

1934年10月26日至11月13日,中央紅軍第一、第三、第五、第八、第九軍團的大部和部分先后經過廣東省北部的南雄、仁化和樂昌。1934年11月下旬,紅一、紅九軍團一小部迂回連縣(今連州市)。12月,紅五軍團一部完成后衛任務,進入連縣,于1935年1月返寧遠、藍山,上九嶷山。

紅軍過粵北地區時,當地人民群眾給予極大的支持,充分體現了軍民魚水情深。紅軍在粵北宣傳革命道理,給粵北人民很深的影響。

廣東是中央紅軍長征離開中央蘇區后經過的第一個省份。在不到一個月的時間內,中央紅軍廣大指戰員經過英勇奮戰,突破了國民黨軍隊分別在粵贛、湘粵邊境設置的前三道封鎖線,比較順利地通過了中央紅軍萬里征途的第一站。

紅軍“借道”

1934年10月,中央紅軍在實行戰略轉移前夕,利用矛盾巧周旋,與廣東軍閥陳濟棠互派代表進行秘密軍事談判,達成停戰協議,為長征“借道”廣東并突破國民黨軍的第一、二、三道封鎖線創造了有利的條件,因此停戰談判又被稱為“借道談判”。

國民黨內部歷來派系林立,各路地方軍閥與國民黨中央政府明爭暗斗,各顯神通,分庭抗禮。追剿進行戰略轉移中的紅軍,就為蔣介石“一石數鳥”戰略(即在消滅紅軍的同時,削弱乃至消滅地方軍閥)提供了機遇,也為紅軍借道廣東提供了契機。陳濟棠是粵系軍閥的代表,是國民黨一級陸軍上將,與李宗仁、馮玉祥、閻錫山平起平坐。從1929年到1936年,陳濟棠連續主政廣東8年,統領廣東海陸空三軍,掌握了廣東省黨政軍大權,有“南天王”之稱。

1934年10月9日至11日,中共代表何長工、潘漢年與粵軍代表經過三天三夜的談判,終于達成了五項協議:就地停戰,取消敵對局面;互通情報,用有線電通報;解除封鎖;互相通商,必要時紅軍可在陳的防區設后方,建立醫院;必要時可以互相借道,紅軍有行動事先告訴陳,陳部后撤40里,讓紅軍通過。

這個協議意義重大,正如周恩來同志所言:這次談判“對于我們紅軍和中央機關的突圍轉移,起到重大作用。也就是說,這將使中央正式確定長征開始的時間和突圍的方向”。

紅軍過粵北期間,陳濟棠給前方部隊的任務是“保境安民”;規定的戰場紀律是“敵不向我開槍不準射擊,敵不向我攻擊不準出擊”。從10月14日傍晚到18日傍晚,紅軍向粵北突圍轉移。陳濟棠按照“秘密協議”給紅軍讓出了一條寬40華里的通道,使紅軍較為順利地突破了第一道封鎖線,進入廣東南雄。

首戰告捷

紅軍進入南雄后,蔣介石急令陳濟棠派兵堵截,在紅軍必經的烏逕、新田等地設兵布防,企圖阻止紅軍長征部隊向西轉移。為了迅速掃除長征路上的這些障礙,爭取時間,不讓敵人在這些地區站穩腳,中央紅軍“先鋒”紅一軍團下達一道死命令:堅決把烏逕新田之敵消滅。

紅軍的先遣部隊由160名精英組成,由外號“小老虎”的劉云彪率領。1934年10月27日拂曉,偵察員報告攔阻的敵人約有200人,正在新田墟附近的山坡上挖戰壕、筑工事,敵指揮部設在新田墟的炮樓里。劉云彪聽完報告即下達攻擊命令,并親率部隊乘敵不備,向敵人發起正面攻擊。敵人抵擋不住,最后丟下20多具尸體,倉皇逃命。南雄新田之戰是紅軍突破蔣介石第一道封鎖線后打的第一仗,也是第一個勝仗,它保證了紅一軍團等長征部隊順利通過烏逕,沿著梅嶺山麓向西轉移。

突圍大王山

在紅軍先頭部隊突破敵第一道封鎖線后,蔣介石重新調整部署,命令陳濟棠加強第二道封鎖線堵截紅軍。陳令部下到仁化、樂昌、汝城附近設防,11月2日, 紅一軍團二師六團突襲占領了敵第二道封鎖線上重鎮城口,突破了敵人的封鎖。隨后大部隊進入城口休整。

1934年11月3日至5日,紅一軍團二師六團一部在仁化與城口之間的銅鼓嶺進行阻擊戰,擊潰了從仁化增援城口的國民黨粵軍彭智芳團,保證了紅軍在城口的安全休整。由于敵人在仁化、樂昌地區的南北部都派重兵圍追堵截, 致使長征大部隊和中央縱隊都集中由樂昌的九峰和大王山區通過。

11月5日,紅軍冒著綿綿陰雨翻越粵北的大王山。該山海拔1500多米,兩側是懸崖峭壁,山腰荊棘叢生。時值初冬,寒風呼嘯,山高路滑,戰士只好找根樹枝當拐杖,舉著火把探路,猶如一條火龍在山間蜿蜒行進。

中央紅軍突破第二道封鎖線后,蔣介石再次頒布緊急“堵剿”電令,在第三道封鎖線上修筑了數百座碉堡,加強防堵。11月8日,紅一軍團二師四團在樂昌九峰茶料與國民黨獨立第三師一個團激戰。11月10日,紅一軍團先頭部隊在樂昌田頭渡過武江河,趕到白石渡,占領了白石渡。11月11日,紅一、九軍團在樂昌白石渡磚頭坳與國民黨葉肇師、陳章旅、李漢魂師激戰,經數小時惡戰,將敵擊潰,突破了敵人的第三道封鎖線。

11月13日,紅軍長征主力部隊離開廣東樂昌境內,向湖南宜章前進。10月25日,紅軍長征另一支部隊進入南雄界址,經仁化、樂昌、連縣等地,也于11月13日離開小梅關。

大量資料表明,在紅軍經過廣東和三年游擊戰爭中,粵北人民群眾給予了紅軍多方面的支持和幫助,主要表現在:給紅軍當向導,做翻譯,提供情報;在物質上積極支援紅軍,包括糧食、生鹽、布匹、草鞋等;為紅軍提供住所,冒險安置、護理傷病員,收容失散紅軍。在那樣艱苦殘酷的長期斗爭中,沒有人民群眾的積極支持和幫助,沒有與人民生死與共的團結,紅軍能夠勝利進軍、游擊戰爭能夠堅持下來是不可能的。