淡竹種子發芽試驗研究

李麗 劉翠蘭 吳德軍

摘要:

本研究以濟南趵突泉公園、泉城公園、千佛山公園和濟南動物園的淡竹成熟種子為試驗材料,測定了4個地點種子的千粒重、發芽率和發芽勢,并探討了不同浸泡溫度、浸泡時間、低溫脅迫時間和不同貯藏條件對種子萌發和活力的影響。結果表明:趵突泉公園的種子質量最佳,千粒重達到27.593 g;種子在35℃浸泡24 h后,其發芽率和發芽勢最高,分別為82.65%和60%;此外,4℃低溫脅迫20 d后,發芽率和發芽勢達最高值;4℃冰箱較常溫能明顯延長貯藏時間,且能保持較高的發芽率和發芽勢。本研究可為淡竹種質資源的收集保存和利用提供研究基礎。

關鍵詞:淡竹;種子;發芽;活力;保存

中圖分類號:S682.360.1文獻標識號:A文章編號:1001-4942(2016)08-0057-04

AbstractPhyllostachys glauca seeds collected from Jinan Baotu Spring Park,Quancheng Park,Qianfo Mountain Park and Jinan Zoo were used for the germination tests. Their 1 000-kernel weight, germination rate and germination energy were detected, and the effects of soaking temperature and time, low temperature stress and storage conditions on seed germination and germination energy were studied in this paper. The results showed that the seeds collected from Baotu Spring Park had the best quality with the 1 000-kernel weight as 27.593 g; after soaked at 35℃ for 24 hours, the germination rate and germination energy were 82.65% and 60% respectively; under the stress of 4℃, the germination rate and germination energy reached the maximum after treated for 20 days. Compared with room temperature storage, 4℃refrigerator could significantly extend the storage time and keep higher germination rate and energy.This study can provide research bases for the collection, storage and utilization of Phyllostachys glauca germplasm resources.

KeywordsPhyllostachys glauca; Seed; Germination; Vigour; Storage

淡竹(Phyllostachys glauca McClure)屬禾本科剛竹屬植物,其生長快,豐產性及適應性均較好,是我國北方大量引種的樹種[1]。淡竹四季常綠,具有美化環境、保持水土、改良生態環境等作用[2],集材用、食用、觀賞、藥用等多用途于一體,引種栽培能夠產生良好的經濟價值和生態環境效益[3]。竹產業涉及建材、家居、服飾等多個領域,竹產品形成 100 多個系列,與花卉業、森林旅游業等成為中國林業發展中的四大朝陽產業[4]。在環境保護壓力越來越大、森林資源不足、木材供應愈來愈緊張的現在和將來,竹子將扮演越發重要的可再生資源的角色[5]。開花結實是種子植物共同的特點,一般竹子在開花后竹稈一二年內就會干枯死亡[6]。絕大多數竹子開花不可預見,是多年生一次性開花植物,雌蕊和雄蕊成熟期不同,所以在盛花時期授粉率也很低,“十花九不孕”,因此種子量非常稀少[7]。再者在我國許多地方有“竹子開花不吉利,是不祥之兆”的說法,大多數竹子一開花就被砍伐了,多數竹種很難得到種子。竹類植物的種子只要有適宜發芽的溫度、水分、空氣條件,就能發芽,沒有后熟期。一般情況下,種子成熟后,立即播種發芽率較高(可達90%以上),但隨時間的延長發芽率逐漸下降。有報道稱室溫貯藏3個月后,幾乎完全喪失發芽能力[8]。2014年3月開始,濟南市各大公園景區以及城區部分道路、廣場內淡竹陸續開花。為了探討淡竹種子的保存方法及發芽特性等基本特征,本試驗研究了不同處理條件對淡竹種子萌發及活力的影響,以期為淡竹種質資源收集、保存及利用奠定基礎。

1材料與方法

1.1材料及試驗地概況

2014年4月下旬,在濟南趵突泉公園、泉城公園、千佛山公園和動物園采收淡竹種子。采集地點位于北緯36°02′~ 37°31′,東經116°11′~ 117°44′,年平均氣溫為14.9℃,四季分明,氣候溫和,極端最低氣溫-22.5℃,年平均降水量665.7 mm。

1.2試驗方法

1.2.1千粒重的測定從4個地點采集的種子中分別隨機抽取100粒,采用電子天平(精確至0.001 g)稱重,重復3次,求平均值,得到百粒重,再計算出千粒重。

1.2.2種子發芽活力的測定從4個地點采集的種子中分別隨機抽取50粒,重復3次。將種子剝皮清理干凈后,先用1%的次氯酸鈉溶液浸泡殺菌30 min,再用無菌水洗凈,置于放有濕潤濾紙的培養皿中培養。發芽條件均為:溫度(25±2)℃,相對濕度75%,光照16 h,黑暗8 h。種子萌發后長出的胚根等于或大于種子的長度時視為發芽,每天定時記錄萌發數量。12 d后統計并計算發芽率、發芽勢:發芽率(%)=n/N×100;發芽勢(%)=m/N×100。式中,n為發芽總粒數,N為供試種子總數,m為發芽高峰期時的發芽種子總數。

1.2.3不同溫度浸泡種子發芽率和發芽勢的測定以趵突泉公園的種子為試材,隨機選出50粒飽滿種子,洗凈后裝入網袋,放入低溫水浴鍋恒溫浸泡12 h。水浴鍋溫度設35、40℃共2個處理,重復3次。取出后,用1%的次氯酸鈉溶液殺菌30 min,無菌水沖洗后,放入置濕潤濾紙的培養皿中培養。培養過程中保持濾紙和種子濕潤,培養溫度為(25±5)℃,5 d后統計發芽率和發芽勢。

1.2.4不同浸泡時間下種子發芽率和發芽勢的測定以趵突泉公園的種子為試材,隨機選取飽滿的種子50粒,洗凈后放入35℃低溫水浴鍋恒溫浸泡。浸泡時間設6、12、18、24、30、36、42、48 h共8個處理,重復3次。取出后,用1%的次氯酸鈉溶液殺菌30 min,無菌水洗凈后,放入置濾紙的培養皿中培養,培養溫度為(25±5)℃。5 d后統計發芽率和發芽勢。

1.2.5低溫脅迫下種子發芽率的測定以趵突泉公園的種子為試材,隨機選取飽滿的種子50粒,重復3次。洗凈后放入35℃低溫水浴鍋浸泡24 h,取出后用1%的次氯酸鈉溶液殺菌30 min,無菌水洗凈后放入置濾紙的培養皿中,置于4℃低溫下進行預處理。處理時間設5、10、15、20、25 d共5個處理,處理后再轉入(25±5)℃溫度下培養。5 d后統計發芽率和發芽勢。

1.2.6不同貯藏條件下種子發芽率的測定以趵突泉公園的種子為試材,隨機選取飽滿的種子50粒,重復3次。清理干凈,裝入自封袋,放入瓶內,擰緊蓋。分別放入實驗室櫥柜內和4℃冰箱冷藏。貯藏時間分別設30、60、90、120、150、180、210、240、270、300 d共10個處理,取出后35℃恒溫水浴24 h,再用1%的次氯酸鈉溶液殺菌30 min,無菌水洗凈置于培養皿中,轉入(25±5)℃條件下培養。5 d后統計發芽率和發芽勢。

1.3數據處理

試驗數據采用Microsoft Excel 2013軟件進行分析和作圖,并利用軟件SPSS 17.0進行統計分析和LSD多重比較[9]。

2結果與分析

2.1不同采集地種子的千粒重、發芽率和發芽勢

種子的重量即百粒重或者千粒重,是衡量種子質量的一個重要指標,能反映種子的飽滿度及某些物理性狀等,也是計算播種量的重要指標[2]。由表1可以看出,4個不同采集地淡竹種子的質量差異明顯。其中,以趵突泉公園的種子千粒重最大,并顯著高于其它3個采集地的種子;動物園的種子千粒重最小,與泉城公園的種子差異不顯著,但與千佛山公園的種子差異顯著。由此可見,生長環境對淡竹種子千粒重的影響達到顯著水平。

此外,4個不同采集地種子的初次發芽時間差異較小,范圍為第2~4 d;而末次發芽時間的差異較大,范圍為第9~19 d,其中趵突泉公園的種子末次發芽時間最短。趵突泉公園的種子發芽率和發芽勢最高,其發芽率分別較動物園、千佛山公園、泉城公園明顯高出17.45、5.29、6.07個百分點,發芽勢分別高出18、22、15個百分點。

綜合分析認為,4個采集地以趵突泉公園采收的種子為最佳,千粒重高,發芽時間短,發芽率高。

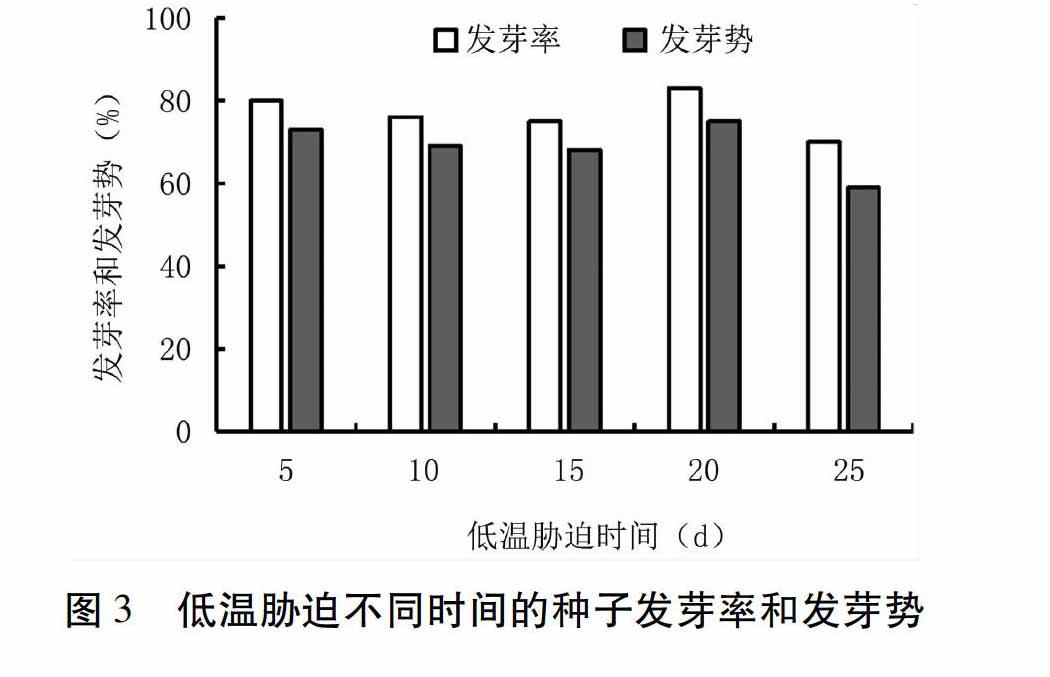

2.2不同溫度浸泡處理對種子發芽率和發芽勢的影響

由圖1可以看出,35℃恒溫處理下,種子的發芽率和發芽勢分別達到91%和48%,而40℃恒溫處理下,種子的發芽率和發芽勢分別為86%和42%。由此可見,35℃恒溫處理較40℃恒溫處理更適宜于淡竹種子的萌發。

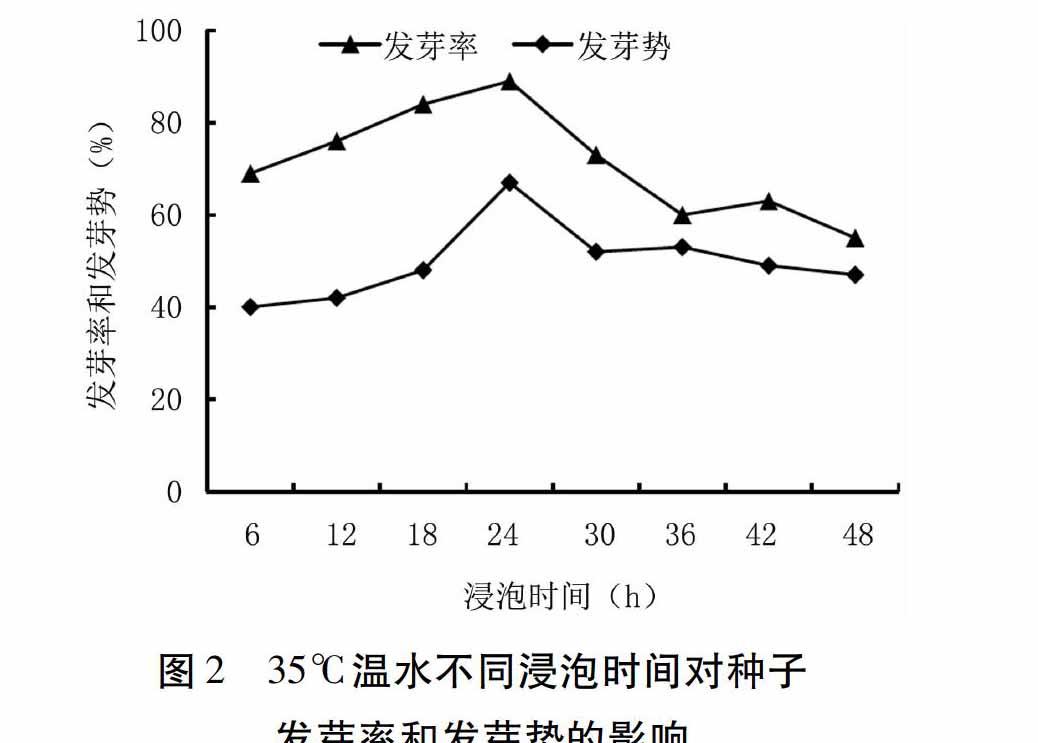

2.3同一溫度不同浸泡時間對種子發芽率和發芽勢的影響

由圖2可以看出,隨著浸泡時間的延長,種子的發芽率和發芽勢均呈先升高后降低的變化趨勢,在浸泡24 h時達到最大值,分別為89%和67%。由此可見,35℃溫水浸泡24 h處理為最佳。

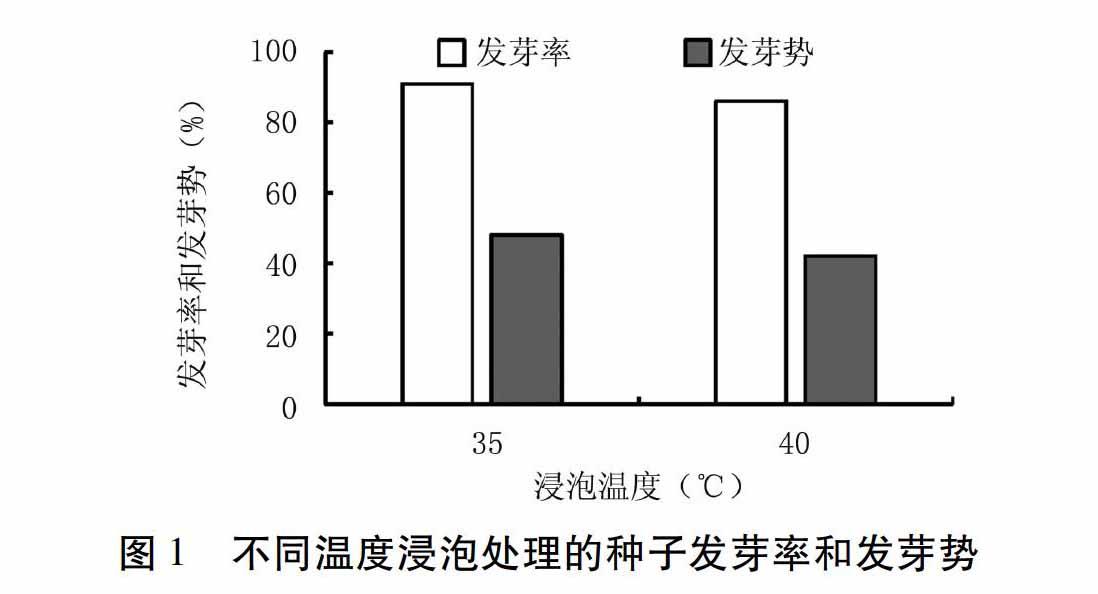

2.4低溫脅迫時間對種子發芽率和發芽勢的影響

由圖3可以看出,隨低溫脅迫時間的延長,種子的發芽率和發芽勢均呈現先緩慢下降后快速升高,之后又驟然下降的變化趨勢。其中,脅迫時間為20 d時,種子的發芽率和發芽勢達到最高,分別為83%和75%。由此可見,低溫脅迫20 d的處理最佳。

2.5不同貯藏溫度和時間對種子發芽率和發芽勢的影響

由圖4可以看出,4℃和常溫貯藏條件下的種子發芽率和發芽勢明顯不同。4℃貯藏條件下,隨著貯藏時間的延長,種子的發芽率和發芽勢變化幅度較小,且均能維持在較高水平,貯藏300 d時發芽率和發芽勢仍能達到71%和60%。常溫貯藏條件下,隨貯藏時間的延長,種子的發芽率整體呈逐漸降低的趨勢,其中貯藏30 d時發芽率和發芽勢最高,分別為87%和79%,貯藏300 d時則降為43%和41%。分析可得,與常溫貯藏相比,4℃低溫貯藏條件更適宜于淡竹種子的貯藏。

3討論與結論

相對于無性繁殖而言,淡竹種子是遺傳背景清楚的種質資源,是其良種選育、遺傳改良和組織培養等最重要、最方便的種質材料之一,在淡竹苗木培育和資源可持續發展等方面有重要意義。但由于淡竹少見開花結實,長期以來,人們對淡竹種子的萌發特性了解較少[10]。本試驗通過對濟南4大公園淡竹種子的調查研究得出,隨著浸泡溫度和時間的變化,淡竹種子的發芽率和發芽勢均呈現出不同的變化規律,其中35℃溫水浸泡24 h時效果最佳。表明浸泡溫度與浸泡時間對淡竹種子的萌發具有重要影響作用。同時試驗還得出,低溫脅迫也是制約淡竹種子萌發的重要因素。隨低溫脅迫時間的延長,種子發芽率和發芽勢呈先降低后升高之后再降低的趨勢,不同貯藏時間對種子發芽率的影響不同[10]。研究發現,淡竹種子成熟后沒有休眠期,新陳代謝較強,營養物質消耗快,導致發芽率降低,甚至在3個月后喪失發芽力[11]。本試驗結果表明,4℃和常溫條件下貯藏300 d后,淡竹種子發芽率分別為71%和43%,差異明顯。有學者認為,溫度較低的貯藏條件下種子老化是一個漸進、緩慢的過程[12],這與本研究結果相似。淡竹貯藏300 d的壽命差異并沒有完全顯現,還需要做進一步研究,這對于淡竹種質資源的保存和利用有一定意義[6]。本研究表明,淡竹種子較適宜的貯藏條件為正常干燥后,存放自封塑料袋內4℃保存。綜合分析認為,浸泡溫度、浸泡時間、低溫脅迫時間和貯藏條件均是影響淡竹種子萌發與活力的重要因子。此外,從本試驗來看,掌握適宜的淡竹種子的發芽條件不是難題,但發芽栽植后極易出現小苗黃化的現象,還有待于進一步深入研究。

參考文獻:

[1]

黃美秀,譚宏超,李成慧.竹子種子品質測定和發芽率試驗[J].林業調查規劃, 2011, 36(6): 134-137.

[2]陳光才, 馬乃訓.竹子遺傳育種研究進展[J].林業科學研究, 2005, 18 (6): 749-754.

[3]蘭冰.竹類果實苗木圖志[M].昆明:云南科學技術出版社, 2010.

[4]姚羅根,譚宏超.竹子果實形態及質量的觀察和測定[J].林業調查規劃, 2008, 33(5): 36-39.

[5]任明亮,宋維明.國內外竹產業研究的現狀與未來[J].林業經濟, 2008 (6):33-37.

[6]Yang H Q, Yang J B, Peng Z H, et al. A molecular phylogenetic and fruit evolutionary analysis of the major groups of the paleotropical woody bamboos (Gramineae: Bambusoideae) based on nuclear ITS,GBSSI gene and plastid trnL-F DNA sequences [J].Molecular Phylogenetics and Evolution, 2008, 48: 809-824.

[7]袁金玲, 熊登高, 金光, 等. 珍稀保護竹種筇竹引種育苗研究[J].林業科學研究, 2009, 22(2): 166-170.

[8]王英強, 馮穎竹.多花山竹子種子萌發及其幼苗生長分析[J].仲愷農業技術學院學報, 1999, 12(2): 19 -25.

[9]劉方春,邢尚軍,馬海林,等.根際促生細菌(PGPR)對冬棗根際土壤微生物數量及細菌多樣性影響[J].林業科學,2013,49(8):75-80.

[10]楊漢奇, 梁寧, 李春芳,等.云南6種竹子種子萌發和貯藏特性初步研究[J].林業科學研究, 2013, 26(6): 710-714.

[11]谷志佳, 楊漢奇, 孫茂盛, 等.巨龍竹資源分布特點及其開花結實現象[J].林業科學研究, 2012, 25 (1):1-5.

[12]李麗, 王開芳, 李自成,等. 低溫脅迫對淡竹2個抗寒性生理指標的影響[J].山東農業科學, 2014, 46(11): 39-42.