堅持改革創新,為義務教育均衡發展提供體制機制保障

廣東堅持以體制機制改革創新為突破口,將其貫穿教育工作始終、落實到各個環節,為推進義務教育均衡發展提供了不竭動力和有力保障。

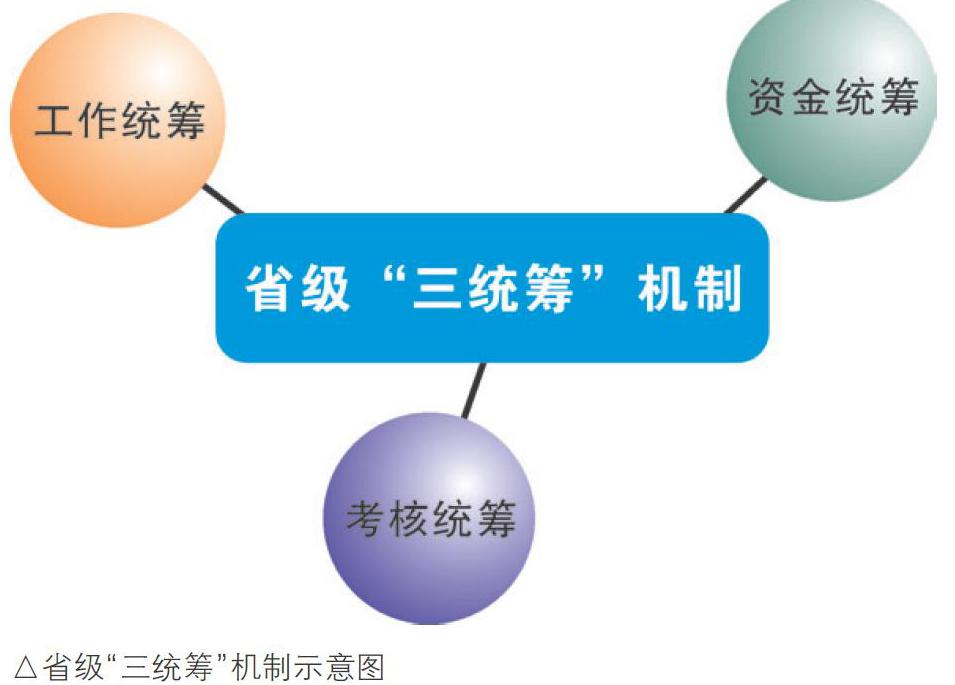

1.創新以“三個統籌”為核心的省級統籌管理機制

2003年,廣東出臺并在全國率先實施縣級黨政主要領導干部基礎教育工作實績考核制度。2007年,又將考核對象由縣(市、區)黨政主要領導干部擴大到地級及以上市和所有縣級行政區劃單位的黨政正職和分管教育工作的副職領導,并建立起公告制度和獎懲制度。這一制度在落實政府主體責任,促進各級黨政領導重視義務教育上發揮了重要作用。2011年開始,廣東探索建立了以“三個統籌”為核心的基礎教育省級政府統籌落實機制。一是實行工作統籌。通過建立省-市-縣(市、區)政府一級抓一級,層層抓落實的“縱向統籌”機制和省、市、縣(市、區)各級建立的有關職能部門參加的協調聯動的“橫向統籌”機制,從分散多頭布置工作轉為整體系統推進,加大了工作統籌力度,形成工作合力。二是實行資金統籌。通過“全面規劃,整體推進,總體考評,綜合獎補”的資金獎補辦法,把各級財政教育投入、各項教育專項資金和社會各界支持教育的資金統籌起來,從“碎片化”分散投入轉為“整體化”集中投入,大大提高了資金使用效益。三是實行考核統籌。省委、省政府清理合并考核檢查評比項目,通過優化整合,把教育創強爭先的督導驗收列為對市、縣(市、區)、鎮(街)政府進行考核檢查評比項目之一,統一建立獎懲考核辦法,統一制定考核指標體系,統一組織實施督導評估,從分散多頭考核轉為集中統一評估,確保了各項任務能夠按要求完成,各項目標能夠如期實現。

2.完善“以縣為主”義務教育管理體制

明確縣級政府舉辦義務教育的責任。縣級政府負責義務教育學校設置規劃、建設、維護,使每所學校都達到省定辦學標準,確保學生和教職工安全。負責義務教育人、財、物等相關資源在縣域內均衡配置。實行中小學教師工資縣長負責制,省財政加大對欠發達地區一般轉移支付力度,保證教師待遇與公務員“兩相當”。對負責面上學校指導和行政管理的鄉鎮中心校,增加3至5個編制,解決鄉鎮教辦撤銷后管理人員不足問題。學校人事管理實行分工負責,教師編制由縣級編制部門負責擬定上報,教育行政部門負責在核定編制總額內將教師編制直接安排到中小學。教師的資格認定、招聘錄用、調配交流、職務評聘、培養培訓和考核獎懲由縣級教育行政部門負責。經費管理實行由縣級或鄉鎮教育結算中心統一管理。

3.創新義務教育辦學體制機制

注重發揮優質教育資源的輻射帶動作用,結合區域、學校實際,大膽探索多樣化的辦學體制,迅速擴大了教育資源特別是優質教育資源的供給。特別是近年來,積極鼓勵各地加大縣域內教育資源整合力度,采取合并、托管、一校多區、集團辦學和建立學校聯盟等辦學形式,推動名校輸出優質教育資源、輸出管理,帶動其他相對薄弱學校共同發展,不斷縮小城鄉、校際之間義務教育發展差距。其中,惠州市各縣區采取優質學位“擴容促優”、城鄉教師“一盤棋”流動等措施,實行教育經費一體落實、設施設備一體完善、信息化建設一體推進、學校布局一體規劃等“四位一體”模式,開辟城鄉教育一體化聯動發展的“追峰隆谷”式均衡之路。佛山市南海區建立“學校互助共同體”,各校之間取長補短,相互協作,打通了學校之間的文化界限,分享教育資源,交流先進辦學和管理理念,實現了“以低促高,以高帶低”的良性互動機制。

4.創新義務教育經費投入機制

一是率先制訂省級財政教育投入“一攬子計劃”。2012年,省制訂《2012-2015年省級財政教育投入和項目安排》的“一攬子計劃”,確定2012-2015年省教育廳管理的省級財政教育投入1180億元,建立起教育投入穩定增長的長效機制,并重點加大對農村地區、貧困地區以及薄弱環節和重點領域的支持。2012年-2015年,省級財政對市縣教育轉移支付力度逐年加大,到2015年占省級財政教育支出比例達到53.7%,總量累計686.86億元。二是創新經費管理分配機制。推進資金分配方式改革,采取因素法分配與競爭性分配相結合,將資金分配與事業發展績效考核相掛鉤。改革資金下達方式,公開獎補資金計算方法,提前告知控制數,方便各市縣提前謀劃、自主安排,充分調動地方發展教育的積極性、主動性。三是健全多渠道資金籌措機制。積極探索社會資金參與學校基礎設施建設的路徑模式,或者通過整合、盤活現有資源,解決教育投入問題。廣泛發動社會各界和人民群眾捐資辦學,特別是充分發揮“僑鄉”優勢,調動港澳臺同胞、海外僑胞的積極性,紛紛慷慨解囊支持家鄉的教育建設。據不完全統計,社會各界捐資捐款占全省教育創強爭先和義務教育均衡發展項目總投入的四分之一,超過100億元。

5.創新城鄉義務教育保障機制

一是率先建立城鄉免費義務教育機制。在率先完成“兩基”目標之后,免費義務教育開始提上日程。省委、省政府決定按照“先困難家庭、后普通家庭,先欠發達地區、后一般地區,先農村、后城市”的原則,從2001年秋季學期起,率先建立農村人均年純收入1500元以下貧困家庭義務教育階段學生免收學雜費制度,省財政每年撥款3.85億元,受益學生超百萬。2005年起又對這百萬學生給予生活費補助,并逐步提高生活費補助標準。同時,又在16個扶貧開發重點縣開展農村免費義務教育試點,享受免費義務教育的學生達130萬人。2006年,全省農村全面實施免費義務教育,覆蓋了三分之二的義務教育學生,總數達到960萬人。2007年,在免收書雜費基礎上,全省農村義務教育學生免收課本費。2008年春季學期起,在全省實施城鎮免費義務教育,免收城鎮義務教育階段學生的學雜費與課本費。二是完善城鄉義務教育公用經費保障機制。2012年起,全省統一了城鄉免費義務教育公用經費補助標準、分擔比例和撥付方式,城鄉公用經費補助標準統一為小學每生每學年550元、初中每生每學年750元。從2013年起大幅度提高城鄉義務教育公用經費補助標準,到2015年,達到小學1150元、初中1950元。在此基礎上,各地把公用經費補助標準提高后新增補助資金重點用于保證農村規模較小學校和小學教學點正常運轉。