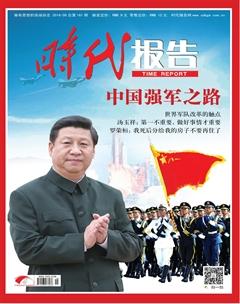

習近平的強軍之路

碧澎

36年前,當習近平大學畢業穿上軍裝,成為中央軍委辦公廳一名軍人時,中國軍隊正開始經歷“邊打仗邊改革”的急速變化。

那時,南部邊境戰事仍然激烈,刺激了解放軍的精簡整編與機械化轉型——最直接的例子是,當時的解放軍沒有可資識別的軍銜制,甚至一度造成戰場上指揮紊亂。血的教訓,激發了解放軍對于正規化和戰斗力的熱切追求,軍隊改革的探討空前熱烈。

那一場持續多年的邊境戰爭,是迄今為止中國軍隊最近的一次戰場體驗。20世紀70年代末到80年代中期,也是這支龐大軍隊1949年之后的第一次脫胎換骨之變。

36年后,當習近平成為世界規模第一的230萬人民軍隊的最高統帥,他面臨的仍然是“邊打仗邊改革”——打一場針對解放軍的整肅之仗、生死之仗,同時推動整個軍隊再次脫胎換骨,以適應世界第二大經濟體的安全與發展需求。

習時代的挑戰和使命

2012年11月15日,習近平在當選中共中央總書記的同時,當選中共中央軍事委員會主席。自1989年11月鄧小平卸任這一職務之后,時隔23年,中國軍隊的最高統帥再次由一位曾經身穿軍裝的政治家擔任。

就在當天的中央軍委常務會議上,習近平向全軍提出了“能打仗、打勝仗”這個簡明有力的要求。

一周后的11月23日,習近平在八一大樓向新任第二炮兵部隊司令員魏鳳和頒發了晉升上將軍銜的命令狀。

又過了兩周,他來到廣州戰區,登上了一線部隊的兩棲突擊軍以及“海口”號導彈驅逐艦——這艘戰艦裝備了最新型的雷達和強大的防空導彈系統,被稱為“中華神盾”。

在出任中國人民解放軍最高統帥之后的首次部隊視察中,習近平清晰地提出了他的治軍思路:毫不動搖堅持黨對軍隊的絕對領導;按照打仗的標準搞建設抓準備;依法治軍、從嚴治軍,確保部隊高度集中統一和安全穩定。

履新不滿一個月,習近平就將繼承其戰略思考的中國夢,針對軍隊具體化為強軍夢。

就在習近平視察廣州戰區的這一周,東海艦隊的5艘艦艇完成了赴西太平洋遠海訓練的任務,并在返航途中在釣魚島附近海域巡航;南京軍區空軍舉行了一場多兵種參與的年度規模最大、要素最全的實戰演習,預警機、殲擊機、偵察機等悉數登場。

與其感嘆習近平出手迅疾,不如看看中國面臨怎樣的狹關險隘。

中國南海局勢不斷吃緊——2012年4月起,中國漁政船與前來騷擾的菲律賓軍艦對峙數月;2013年12月5日,中國航母遼寧艦在自己的海域訓練時,被美國海軍提康德羅加級導彈巡洋艦考本斯號跟蹤監視,甚至出現了中美軍艦對峙;2014年五六月間,越南沖撞中方民用船只千余次,還派出潛水蛙人干擾中國石油鉆井平臺的正常作業;至2016年7月,菲律賓在美國支持下,單方面提起“南海仲裁”。

釣魚島海域持續緊張——2012年9月,中共十八大召開兩個月前,日本政府決定購買“尖閣列島”,即中國釣魚島,引發中國多個城市的反日游行。此后,圍繞著釣魚島海域,巡航、喊話、戰機鎖定,摩擦不斷。

……

再將時間軸拉長一點,中國在2010年成為世界第二大經濟體,被中國超越的日本則陷于漫長的經濟停滯,并疊加了海嘯、地震以及核事故等天災人禍。而歐美則急于擺脫次貸危機和債務危機的困境。

2011年,美國提出“重返亞洲”,2012年將之改為“亞太再平衡戰略”。

習近平認為,中國前所未有地靠近世界舞臺中心,前所未有地接近實現中華民族偉大復興的目標,前所未有地具有實現這個目標的能力和信心,但前進的道路決不會一帆風順。

為此,習近平提出了總體國家安全觀,涵蓋政治安全、國土安全、軍事安全、經濟安全、文化安全、社會安全、科技安全等為一體,“富國才能強兵,強兵才能衛國”,并強調既重視自身安全,又重視共同安全,打造“命運共同體”。

此外,在中美“新型大國關系”和周邊外交“親、誠、惠、容”原則等新戰略出爐的同時,在硬幣的另一面,習近平也強調了“底線思維”,在國家核心利益問題上態度明確、分毫不讓。

習近平作為解放軍最高統帥的“強硬”,一方面來自對外部世界和中國安全態勢的判斷,另一方面也來自歷史時空中的思考和警醒。

2014年,是中日甲午之戰120周年,也是又一個甲午年。對于甲午戰爭特別是甲午海戰的反思,在這一年達到新高潮。習近平也曾兩次提及甲午之戰,將其形容為“剜心之痛”。

“軍事上的落后一旦形成,對國家安全的影響將是致命的。”在2013年12月末的一次重要會議上,習近平這樣說。他強調,甲午之戰對于中國人民和中華民族具有特殊的含義。

國防大學政委、軍事戰略專家劉亞洲認為,這種含義其中很重要的就是:甲午之戰應該成為中華民族永鑄憂患意識的標志。之所以提憂患意識,是因為解放軍近30年無戰事,士氣不振、備戰松懈。

習近平擔任中共軍隊最高領導人之后,幾乎沒有什么“過渡”或是“緩沖”,鐵腕治軍,要求軍人要“有靈魂、有本事、有血性、有品德”,要求“軍隊要像軍隊的樣子”,特別是對高中級干部,立下“鐵規矩”,劃出警戒線。

人們很快發現,對于正風肅紀的各項整治行動,軍隊最先響應,相較于地方步伐更快、尺度更嚴。一方面是軍隊反腐突進,落馬者連連;另一方面是訓練演習規模、強度增大,甚至其中的流血犧牲也不再嚴格保密。

整肅風紀帶來公眾看得見的變化,而這些其實是在為“看不見的變化”醞釀氛圍、準備條件。與中國的改革進程同步,軍隊改革也已進入“深水區”。

在這場以信息化、智能化和創新為特點的變革中,對于機械化任務尚未完成同時又面臨信息化任務的中國人民解放軍來說,挑戰嚴峻。盡管武器裝備在升級,但解放軍的體制編制和指揮體系,仍是在機械化半機械化戰爭環境下形成的,一些與國防和軍隊建設發展緊密相關的政策制度,脫胎于計劃經濟條件下,國防和軍隊建設尚未全面納入國家的整體發展體系之中。

這正是習近平時代面臨的挑戰和使命。

裁軍拉開軍改大幕

2015年9月3日,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平在閱兵式上表示,中國將進行第11次裁軍,裁減人數為30萬。

在當日下午的新聞發布會上,國防部新聞發言人楊宇軍表示,裁軍將分步實施,預計2017年底基本完成。他還表示,裁減軍隊員額的重點是壓減老舊裝備部隊,精簡機關和非戰斗機構人員,調整優化軍隊結構。

分析普遍認為,在新一輪國防和軍事改革即將啟動之際,此次裁軍意義重大。

實際上,早在2013年,中國的軍事變革就一直在路上,時快時慢,但一直前行。比如2013年十八屆三中全會成立了國安委,這不只是軍隊改革的任務,但符合軍隊改革的邏輯,也是中國整體安全改革方略的重要一步棋——軍隊不可避免地會在這樣的改革中發生一些結構性變化。

隨之而來的就是中國劃設了東海防空識別區。這是一個具體舉措,也是數十年來解放軍對近海軍事防御方針的一次重大轉折,具有當然的改革甚至變革意義。

半年多后的2014年8月,中共中央政治局“專門組織”針對軍事問題的集體學習。習近平在會上提到了“軍事創新”以及“改變固守部門利益的思維定勢,樹立全軍一盤棋、全國一盤棋的思想觀念”“改變單一軍種作戰的思維定勢,樹立諸軍兵種一體化聯合作戰的思想觀念”。

在閱兵式后,某軍區原作戰處長、退役上校周安濤撰文稱,通過歷次裁軍歷史可以看出,解放軍的每一次裁軍,都是著眼國際國內形勢變化,適應科學技術和戰爭形態的發展,為提高軍隊戰斗力而進行的。

在此前的10次大規模裁軍中,先后有數十個大軍區和兵團級單位被撤銷,近千所軍隊院校、醫院等被裁撤、縮編或改隸,全軍員額從兵力最多時的627萬人減為目前的230萬人。

“裁軍減員的目的是提升戰斗力,而不是削弱戰斗力,還可以促進武器裝備的更新換代。”一位軍方人士告訴記者,裁軍并不意味著解放軍的戰斗力會下降,相反,有些軍種不僅不裁,很可能還會增加。

裁軍30萬,實際上是“用火力換人力”,集中資源開發研制新型武器,并不意味著軍力減少。

在原軍事科學院戰略部部長張世平看來,裁軍是決心擴展軍力和戰力,重新將有限的軍費導向更高效能、更高科技,這可能產生更佳戰略效益。他認為海上、網絡和太空作戰領域亟待加大投入。盡管中國主張和平利用太空,不首先使用核武器,但中國受到來自網絡的攻擊、受到核威脅與來自太空等危及國家核心安全領域的危險依然存在,甚至有增無減。

對以陸軍為主的解放軍來說,在實現現代化的同時裁軍,是一個多年的課題。軍內人士普遍認為,裁軍與信息化部隊建設的關聯度極大。目前軍隊機構的層級過多,不適合信息化戰略發展的要求,影響指揮效率,考慮到各兵種的比例問題,精簡肯定仍是以陸軍為主。

裁軍消息一經宣布,軍委各總部、軍兵種、大軍區以及各種相應軍事機構即紛紛表態“堅決擁護”這項決策部署,甚至在一些自媒體上,還有許多軍人個體以諸如“隨時服從安排”的方式表達擁護,彰顯全軍對裁軍的支持。

在習近平及中央軍委決策層的語境中,裁軍并不等于刀槍入庫,馬放南山。解放軍正努力改變舊有思維體系,邁向現代化。以懲治軍中腐敗和裁軍為開始,軍隊改革各項措施將逐一展開。

至此,中國新時期軍隊改革大幕拉開。與經濟深化改革一樣,軍事改革也將成為貫穿習時代中國發展變革的革命性事件。

去軍區,劃戰區

2016年2月1日10時,中國人民解放軍在北京八一大樓宣告成立五大戰區——這標志著中國60多年來最大規模軍改的主題內容基本完成。

此番由軍區到戰區的改革,其核心邏輯是“軍委管總、戰區主戰、軍種主建”。

此輪大規模軍隊改革的三塊主要內容,在公開報道的時限里,僅僅用了兩個月的時間就完成了。如果不算此前的醞釀時間,如此大規模的改革動作,落地時堪稱動作迅猛。

在當日的五大戰區成立大會上,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平向五大戰區授予軍旗并發布訓令。習近平指出:“戰區擔負著應對本戰略方向安全威脅、維護和平、遏制戰爭、打贏戰爭的使命,對維護國家安全戰略和軍事戰略全局具有舉足輕重的作用。”

習近平強調,建立東部戰區、南部戰區、西部戰區、北部戰區、中部戰區,組建戰區聯合作戰指揮機構,是黨中央和中央軍委著眼實現中國夢強軍夢作出的戰略決策,是全面實施改革強軍戰略的標志性舉措,是構建我軍聯合作戰體系的歷史性進展,對確保我軍能打仗、打勝仗,有效維護國家安全,具有重大而深遠的意義。

新組建軍種、五大戰區調整兩個場合,習近平都發表了訓詞。這也是毛澤東之后,首次有中央軍委主席給軍隊致訓詞。

對比這兩次訓詞,以及十八大以來每次習近平視察軍隊、出席軍隊重大會議,都有一個主線:鉆研打仗、隨時準備打仗、能打勝仗。而為了使指揮體系更加集中統一、靈活高效,習近平還著重提出了一個要求:強化政治意識,向黨中央和中央軍委看齊,堅決服從指揮。

按照軍委副主席許其亮的說法,現代戰爭的基本形式就是“聯合作戰”,其實質則是通過靈敏高效的指揮、控制、協調,充分發揮諸軍兵種的整體威力,協調一致地奪取勝利。

在這其中,“集中指揮權”,是聯合作戰指揮體制的關鍵。只有從體制上剝離軍種的指揮權、固化戰區和聯合部隊對軍種部隊的指揮權,聯合作戰指揮才能真正有效形成,才能真正組織平時的聯合訓練和聯合保障,戰時指揮聯合作戰。

軍事專家樓耀亮稱,“主戰”這兩個字反映了戰區的一個核心職能,就是指揮打仗,指揮打仗就要研究打仗,要把本戰區的形勢和任務搞清楚,要把握好這個戰略方向作戰特別是軍事力量運用的特點規律。各個戰略方向差別很大,要研究制定和演練好作戰預案,同時還要進行聯合訓練。總之,要隨時準備領兵打仗,它的核心職能就叫聯合作戰指揮,這是它的關鍵。

國防部新聞發言人楊宇軍說,戰區機關的組建是“以原7個軍區機關相關職能、機構為基礎,充實軍種指揮和保障要素,組建5個戰區機關,均為正大軍區級,歸中央軍委建制領導”。

記者梳理資料發現,東部戰區幾乎與原南京軍區等同,司令部駐南京,主要領導和指揮上海市及江蘇、浙江、安徽、福建、江西五省所屬武裝力量,下轄第1、第12、第31集團軍等部隊。由于轄區內包含了上海、南京、杭州、福州等東南沿海較發達城市和工業區,且與朝鮮半島、日本和臺灣島隔海相望,戰略位置重要。有專家指出,“東南部沿海將是中國未來作戰的重要方向,東部戰區無疑是針對臺海,針對釣魚島”。

南部戰區包括了原廣州軍區和原成都軍區的云、貴兩省,司令部駐廣州,領導和指揮湖南、廣東、廣西、海南、云南、貴州所屬武裝力量,下轄第41、第42、第14集團軍等部隊。從地理位置上看,南部戰區的防務方向是南海、珠三角、港澳以及臺海地區。

西部戰區在五個戰區中面積最大,是除云、貴兩省外的原成都軍區和原蘭州軍區的結合體,司令部駐成都,領導和指揮四川、西藏、甘肅、寧夏、青海、新疆和重慶等地所屬武裝力量,下轄第13、第21、第47集團軍等部隊。因為與中亞多國接壤,且邊臨印度,有漫長的陸疆線,地理位置十分重要。

北部戰區在原沈陽軍區轄區基礎上劃入了內蒙古,司令部駐沈陽,領導和指揮遼寧、吉林、黑龍江和內蒙古等地所屬武裝力量,下轄第16、第26、第39、第40集團軍等部隊。

中部戰區則是原北京軍區、濟南軍區部分轄區的集合,司令部駐北京,領導和指揮河北、山西、河南和北京、天津等地所屬武裝力量,下轄第20、第54、第27、第38、第65集團軍等部隊。

除去七大軍區時期的蘭州和濟南,其他5個城市——南京、廣州、成都、沈陽和北京依然是戰區司令部駐地,沒有新增的駐地城市。有分析認為,這樣做首先是出于該戰略方向擔負的任務和使命,同時也是為了“充分利用原來軍區機關比較成熟的基礎設施,包括通信等設施,以便很快展開工作”。

改變的不只是數量和區域

從5位主官接過戰區戰旗的那一刻起,曾在中國近代史上發揮了重要作用的軍區制正式退出歷史舞臺。

84年前,1932年的2月1日,我軍歷史上第一個軍區——江西軍區正式成立,中共贛南特委書記陳毅任司令員兼政委,開創了我軍有軍區機構的先河。

軍區設置的發展沿革歷史,也印證著人民軍隊不斷發展壯大的足跡。

接下來的歲月,我軍經歷了八路軍轄區內的四大軍區制;進入解放戰爭時期,又先后成立六大軍區;共和國成立之后,解放軍軍區最多時達13個;隨后20多年,大軍區體制又進行了微調。

進入上世紀80年代,國內外的形勢已經發生了深刻的變化,和平與發展成為兩大主題。隨著改革開放的逐步深入,我國的經濟建設正在如火如荼地開展,黨的工作重心也早已轉移到經濟建設上來。軍隊怎么辦?要建設一支什么樣的軍隊?這樣深刻的問題漸漸地出現在了決策者們的案頭。國際上,世界各個軍事強國已經開始了一場新的軍事變革。從機械化到信息化,從人力密集型到科技密集型是一個必然的發展趨勢。早在1979年進行的對越自衛還擊作戰中,軍隊的高層已經感覺到了軍隊有很大的問題,經歷了十年的文革時期,軍隊已經問題百出。當時的改革開放初期,我國全力進行經濟建設,資金經費優先的投入到經濟建設當中。沒有更多的資金用于軍隊和國防建設,軍隊只有減少軍隊的員額,騰出資金用于裝備的改善和自身的發展。

當時的軍隊,機構臃腫,辦事效率低下,不利于新時期條件下的軍隊發展。為此,中共中央下了決心,裁軍一百萬,十一大軍區裁撤為七大軍區。

21世紀以來,世界新軍事革命進入質變階段,戰爭形態由機械化向信息化轉變,我軍以陸軍為主體的大軍區領導指揮體制,已不適應信息化條件下聯合作戰的要求,建立戰區聯合作戰指揮體制勢所必然。因此,從七大軍區到五大戰區改變的不只是數量和區域,還有職能。

國防部發言人楊宇軍稱,戰區作為“本戰略方向的唯一最高聯合作戰指揮機構”,擔負應對本戰略方向安全威脅、遏制戰爭、打贏戰爭的使命,按聯合作戰要求,科學劃分職能、理順指揮關系、規范指揮流程,形成順暢高效的指揮體系,獲得打贏信息化戰爭的戰斗力。

“新的戰區劃分并不是簡單地把原有七大軍區重新劃分,兩者的內在邏輯是完全不同的。”知名軍事專家宋忠平分析道,“以前我們的十一大軍區到后來的七大軍區,完全按照地理省份來劃分。新的戰區則是基于戰略威脅的方向,按照任務來劃分,各自界線相對模糊。所以,簡單地討論某個省歸到哪個戰區,沒有什么意義。”具體到各個戰區,宋忠平認為:“中部戰區比較好理解,就是保護京畿地區;東南西北各是一個外來威脅的方向。”

有媒體稱,西部和北部戰區將著重國土防衛和反恐,東部和南部戰區則著眼于“海權”的發展與鞏固,各戰區發展會結合“一帶一路”戰略規劃來通盤考慮。

中國過去奉行“本土防御”,主要為了防御外敵大規模入侵,打人民戰爭,除正規軍,軍區還肩負著戰時動員的任務,要組織省軍區、預備役、民兵,分區設防,自然強調地理屬性。

“隨著中國日益強大,我國本土遭受全面入侵幾乎完全不可能,國防戰略由國土防御向機動作戰方向發展。”軍事科普作家張明說,空軍、海軍、火箭軍等跨地域、高度機動性的技術兵種,很多時候重要性超過了機動性較差的陸軍,扮演主角,這也迫使抱著落后理念的軍區退出歷史舞臺。

基于傳統“分區設防”思路設立的七大軍區,寓管理和指揮于一體,部隊建設和作戰合一,訓練、政治工作、行政管理、后勤技術保障,甚至轄區內的民兵、兵役、國防動員等都要管。

“新軍改的原則是‘戰區主戰、軍種主建,部隊訓練、建設都交給各自軍兵種,戰區就一門心思鉆研聯合作戰指揮,以及組織大型聯合軍演。”宋忠平認為,這樣有利于消除“虛胖”,鍛煉“肌肉”,培育新的戰力增長點。

“以前的軍區想要指揮一場軍事斗爭,就必須通過軍委,再通過總參下達給軍區,再下達給軍區下的諸軍種指揮機構,然后才到達作戰部隊,想要調動海空軍部隊,還需要海軍、空軍司令部的命令和指示,非常繁瑣。”

宋忠平稱,此輪軍改,將指揮體系從軍委-總參謀部-軍區-軍區下的諸軍種指揮機構-部隊5層,精簡為軍委-戰區-部隊3層,讓指揮體制扁平化,戰區就可以在自己轄區內指揮陸海空火支五軍,整個指揮鏈條短得多,指揮體系變得扁平、清晰,能根據戰場形勢變化作出快速、靈活的反應。

張明指出實現扁平化指揮體制的物質基礎,正是信息技術的發展,不需要原來那么繁瑣的指揮體系。

“過去,軍隊依靠人力來實現戰場控制,通過無線電用語音傳遞信息,一個作戰單元控制的范圍比較有限。”張明解釋說,“現在憑借新技術,作戰單元的戰場控制能力大為增加,傳遞視頻和圖像信息非常快捷,用更少的部隊就可以控制面積廣大的戰場,顯然不需要那么多的指揮層次了。”

戰區與軍區的另一個重要區別,體現在臂章圖案上。與舊的軍區臂章只有一個交叉的鋼槍圖案不同,新的戰區臂章混合了鋼槍(陸軍)、飛翅(空軍)、鐵錨(海軍)、導彈(火箭軍)、指揮刀(原總部元素)等圖案,意味著舊軍區的“大陸軍”色彩進一步淡化,新戰區將把不同軍種整合起來,構建軍隊聯合作戰體系。

換句話說,從這個細節就可以看出,如國防部發言人所言,戰區將是“本戰略方向的唯一最高聯合作戰指揮機構”,可以根據中央軍委賦予的指揮權責,對“所有擔負戰區作戰任務的部隊實施統一指揮和控制”。

這已經體現了戰區和軍區的本質性差別。

防控南海,人是最重要的因素

1947年8月,豫東戰役結束后,毛澤東說:“解放戰爭好像爬山。現在我們已經過了山的坳子,最吃力的爬坡階段已經過去了。”解放戰爭剛打了一年,毛澤東敢這么講,不是因為共產黨的軍事實力超過了國民黨,而是我軍在戰爭硝煙中涌現出了一大批掌握戰爭規律、具有高超指揮藝術的將領,構筑了一個人才高地。

人,永遠是戰爭中最重要的因素。

軍改后,軍種主建、戰區主戰。南部戰區扼守祖國的南大門,維護南海權益是戰區肩負的最重要使命。能否有效完成這一使命,戰區將領是關鍵。記者資料梳理發現,南部戰區可謂臥虎藏龍,中央軍委配備的高級指揮員個個經歷不凡,僅人們熟知的就有“五虎上將”:王教成、劉小午、陳照海、常丁求、沈金龍。

南部戰區司令員王教成,17歲入伍,長期在南京軍區服役,經歷過野戰部隊、軍區機關等多個崗位的歷練,并參加過邊境反擊戰。1988年,他曾在南京軍區三界訓練基地擔任過副司令員。資料顯示,這個基地是我軍第一個合同戰術訓練基地,被命名為“東方歐文堡”。可見,王教成是位精通作訓和實戰的將領。

對于打仗,王教成時刻準備著。南部戰區成立之初,王教成曾撰文指出:中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權,我們將積極發展與周邊國家和軍隊的睦鄰友好,共同維護這一地區的和平與安寧。同時,對影響地區安全的各種威脅和挑戰保持高度警惕,扎實推進備戰,確保一旦有事,有效應對各種安全威脅,決不允許任何國家以任何借口、任何行為威脅中國主權和安全。

南部戰區副司令員陳照海,曾任原廣州軍區副司令員。20年前,他成為了中央軍委向俄羅斯派遣的42位軍事留學生之一,是首批赴俄總參軍事學院留學的中高級指揮官。

打贏現代戰爭,離不開信息化。南部戰區陸軍司令員劉小午,就是一位“信息戰”高手。他曾到美國曼哈頓大學攻讀計算機專業碩士,后又到國防大學攻讀了作戰指揮專業碩士。他的畢業論文《面向信息化戰爭的思考——論我軍指揮手段快速發展》,深入探討了部隊現行指揮手段中信息化運用存在的短板問題。

不光有高學歷,劉小午還通過不斷學習,走向“強能力”,成為指揮、技術合一型指揮員。2004年,他曾帶頭攻關出一個集所有指揮要素于一體的作戰指揮系統,在對抗性演練中“牛刀初試”,便顯示出“千里眼”的功能,“我在哪里?”“友鄰在哪里?”“敵人在哪里?”這一新系統讓戰場變得“透明化”。

地面有雄獅,空中有雄鷹。南部戰區副司令員常丁求,是全軍最年輕的現役大軍區職軍官。他曾在惡劣天氣時,頭一個帶領機隊參加考核,5分鐘內取得三戰三捷的戰績。在常丁求曾任師長的空軍航空兵某師營院內,至今還立著一塊“敢”字碑,在此鼓舞之下,常丁求迅速成為一名卓越的指揮員。

南海軍演演習指揮員,是南海艦隊司令員沈金龍,軍演期間他頻繁在媒體上亮相。2014年8月,沈金龍擔任編隊指揮員的中國海軍艦艇編隊,曾赴夏威夷參加2014年環太平洋軍演,這是歷史上中方首次參加該演習。這次海外之行,讓他備受關注。

吳勝利上將說:“我們絕不會犧牲南海主權權益,這是中國的核心利益,事關我們黨的執政基礎、國家的安全穩定、中華民族的根本利益,不要指望我們在領土主權上作出讓步。”當前,三軍用命、將士齊心,無論南海形勢如何,中國都不會害怕。這不光是因為我們站在正義一方,更因為我們做好了時刻戰斗的準備。