游弋在形式、物性與觀念之間

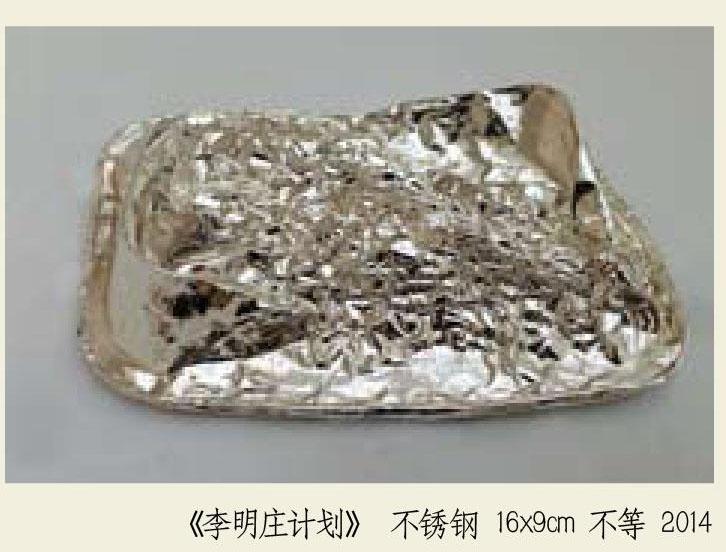

譚勛不是一個學院化的雕塑家。從早期作品對形式語言的實驗,到2000年的《失缺平衡》、2004年的《呼吸》等作品對材料與觀念的強調,再到 2008年以來《李明莊計劃》系列作品對東方化的視覺審美經驗的置入,他的作品都力圖超越現代主義的形式表達,讓作品與當下的文化語境發生關聯。并在現代主義與后現代雕塑的譜系中建立自身的上下文關系。譚勛是一個注重作品形式表達的雕塑家。但其作品的形式表達并沒有落入現代主義的窠臼中,對于藝術家而言,保留材料的“物性”及其與生俱來的形式感遠比造作的形式玩味重要。當然,介入現實并不意味著藝術家要放棄形式訴求,而是說需要對形式的表達進行有效的轉換,即立足于材料自身的物理性能與視覺特點來尋找形式呈現的依據。這樣一來,現代主義美學所追求的“有意味的形式”就逐漸被由“物”或者“客體性”(objecthood)所凸顯的價值所取代。同時,譚勛也是一位注重觀念表達的雕塑家。對觀念的強調,在于藝術家希望在形式的表達、物性的流露、觀看方式的塑造,以及作品與本土文化語境的結合中找到契合點,進而形成一個多維的意義鏈。不過,從近三年的創作來看,對材料“物性”和觀念置入的重視一直是譚勛最關注的問題,這種并行不悖的思路不僅賦予作品智性的思考,也為形式的呈現注入了更多的原創性。

從《李明莊計劃》開始,譚勛大量地使用各種物品,或者說現成品(readymade)。事實上,從使用“物”的創作方法論上看,譚勛的作品至少有兩種學術來源,首先是得益于極少主義的滋養。不過,和早期極少主義追求單純的“物”,即斯特拉所說的“你看見的是什么就是什么 ”(what you see is what you see)有所不同, [1]譚勛更強調作為材料的“物”所具有的文化指向性。譬如,那些日常生活中使用的臉盆、搪瓷茶缸、鋁飯盒本身就積淀著濃郁的中國經驗。而那些在搪瓷茶缸上印著的革命語錄與生產口號還將賦予“物”一種時間維度,或者喚起觀眾的歷史與文化記憶。盡管從物的形式表達方式上看,譚勛的作品仍具有極少主義所強調 “少即是多 ”的形式特點,但和賈德所追求的冷靜、理性的形式原則,即一種稱之為“一個即一個”(one by one)的方法有著本質的不同,譚勛追求的恰恰是一種無序的、偶發的形式效果。

一方面是強調“物性”,另一方面是利用“物”與生俱來的形式特質創造出一種全新的形式語言,這樣就必然會涉及到“形成品 ”這個概念。這也正是譚勛作品中“物”的另一種學術來源,即受到了杜尚代表的“達達”和沃霍爾為代表的“新達達”的影響。實際上,不管是臉盆、茶缸、飯盒這樣的日常用品,還是用于雕刻的檐柱,它們既可以是極少主義意義上的“客體”,也可以是“達達”或“新達達”范疇中的現成品。雖然極少主義與“達達”有著完全不同的藝術史發展路徑,但對于譚勛來說,這兩者都可以為我所用。只不過,在具體的創作中,其意義的顯現各有側重而已,極少主義的影響更多地體現在形式的表達中,而達達的啟發則由觀念的轉換流溢出來。

90年代中期,一批具有實驗性的雕塑家開始創作觀念雕塑,在這股潮流中,譚勛無疑成為了其中的佼佼者。而事實上,真正將譚勛作品中的形式表達、“物性”顯現,以及作品的文化訴求結合起來的仍然是“觀念”。譚勛對“觀念”的重視主要體現為為作品注入東方化的文化觀念,以及創作方法論的改變。在《李明莊計劃》中,譚勛保留了材料自身的物性,并力圖賦予其一種東方意味的審美觀念。例如,藝術家在三根廢棄的檐柱的上端雕刻出中國山水的紋樣,在茶缸與鋁飯盒上制造出一些抽象的山水圖景。這一創作手法,不僅讓日常的物品衍生為藝術品,而且賦予了作品一種濃郁的文化意味。因為,不管是山水紋樣,還是各種山水圖景,它們積淀的都是本土化的審美觀念與藝術趣味。在《李明莊計劃 ·36號》《李明莊計劃 ·37號》等作品中,藝術家還嘗試著將日常物品與具體的生活場景集合起來,這種改變既使雕塑與裝置的界限變得日趨模糊,同時也會形成一個既熟悉又陌生的視覺場域,從而讓觀眾的審美期待落空,形成反差,以此達到改變觀眾觀看經驗的目的。

一言以蔽之,譚勛雕塑的主要特點在于:強調形式,但不落入西方現代主義雕塑的范式之中;強調“物性”,但又要與西方極少主義拉開差距;強調“觀念”,但卻不以抽象的哲理和反藝術的體制為目的,而是積極建構作品自身的文化身份。同時,藝術家對創作中的過程性與偶然性的重視,對“場域”與“劇場化”效果的營建,不僅強化了“觀念”表達的有效性,還會為當代雕塑拓展藝術本體的邊界開辟新的發展路徑。

注釋:

[1]Erika Doss.Twentieth-Century American Art,Oxford University Press, p.164.

何桂彥:四川美術學院副教授責任編輯:楊明剛