傳統展覽建筑空間與數字展示技術協同的互動化模式初探

張一然

摘 要:本文從展覽類建筑空間互動化秩序的角度,首先分別對傳統建筑空間秩序和現代數字展示技術這兩者在展示建筑中各自的功能屬性進行了探究。在此基礎上提出了三種類型的空間互動化實現模式,并結合實例進行了相應的闡釋。

關鍵詞:展覽建筑;空間秩序;互動模式

中圖分類號:TU242 文獻標識碼:A 文章編號:1005-5312(2016)23-0066-01

一、不同空間互動模式協同的機制

傳統展覽建筑空間與數字展示技術協同的互動化模式,其構建的基本原則在于優勢的互補,需要發揮兩種媒介在實現與大眾互動方面各自的優勢,并且彌補另一方存在的短板,具體來說有以下三個方面:

1.數字互動展示技術引導多義空間。展覽建筑中的開放空間或者大型空間,如中庭、展廳等空間具有功能的模糊性,本身具有一定的互動潛力,而這種潛力是通過人們自發性行為如演講、聊天等來體現的,而數字互動展示技術對這種模糊性具有直接的定義作用。即具有環境塑造意義的虛擬現實、增強現實等技術,可以較為直接地改變空間功能的定義,瞬時間改變空間的意義或氛圍。

2.數字互動展示技術拓展空間尺度。參觀者對空間的尺度、比例顏色等特性是極為敏感的。而數字互動展示技術的介入,可以拓展空間的尺度,這也是諸多媒體展示空間常采用全黑背景的原因。因此,在展覽館中并不是只有巨大的空間才能營造開闊的氛圍,空間界面的投影技術配合音樂以及光線的變化,就可以在視覺上戲劇性的實現空間尺度的拓展。

3.傳統建筑空間銜接自然要素。建筑中的“無效空間”誘使互動產生:從表面含義上來說,“無效空間”是沒有直接功能的消極空間,或位于建筑體量(Mass)間的銜接接縫(in-between)。實際上,“無效空間”并不是沒有意義,它恰恰是展覽建筑中最具有潛力和戲劇性的行為區域。而環境心理學理論也詮釋了“無效空間”的魅力所在:人們熱衷于在這種功能模糊的場所中挖掘其潛在的價值,并享受這個體驗的過程。而建筑師的任務就是依托這種原理,將隨意、自由的“無效空間”和諧地納入到展覽建筑空間互動化整體秩序中來。數字互動展示技術的戲劇化效果雖然振奮人心,但受傳統生活經驗的影響,人們對自然要素的親切感是數字光影所無法替代的。而傳統建筑空間在這一方面具有明顯的優勢,更加適合承擔銜接自然要素的作用。在數字互動展示技術主導的展示空間之間,引入銜接自然的傳統建筑空間(如前文所述的“無效空間”),能夠產生意想不到的戲劇性過渡效果,為展覽流線節奏的塑造與波動情緒的引導提供了支持。

二、建筑空間構成分析(實例)

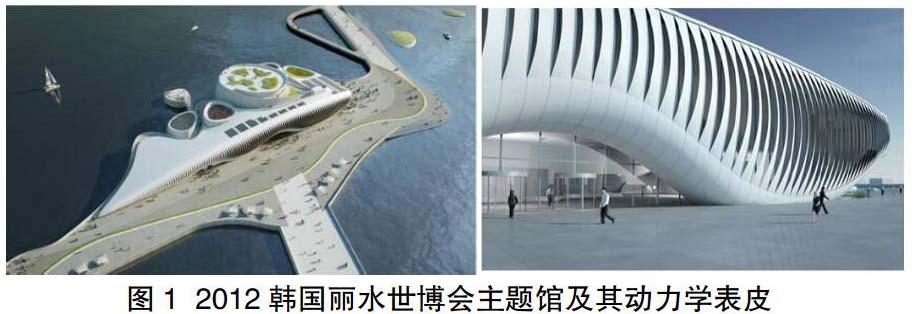

2012年韓國麗水世博會主題館(One Ocean)由奧地利建筑事務所SOMA與Knippers Helbig Advanced Engineering公司聯合設計(圖1)。主題館包含了如下幾個不同層面的空間互動化設計理念:

1.建筑體量的銜接性互動。反差體驗間的連續轉換形成了主題館的外觀形式。這種差異性通過一個連接屋頂、墻面、地面以及室內的互動化表皮實現。建筑體量建立了人工環境(等候區廣場)與海洋環境的銜接性互動。

2.動力學表皮的反饋式互動。主題館連續的動力學表皮,隱喻了海洋的深邃和無垠。它從垂直方向扭轉到水平方向,界定了主題館內部所有的主要展示空間。垂直的椎體引導觀眾進入展館后,逐漸發展成室內的樓板,并將門廳覆蓋成為展區的舞臺。此外表皮采取的仿生薄板,可以通過計算機控制的方式驅動,將室內的采光、通風以及觀眾的行為納入程序運算,轉化為動態開合的形態。提供了室內良好的舒適度,并可以在夜間進行媒體的表演,形成了建筑內外空間同城市的互動關系。

3.數字展示空間與傳統建筑空間的轉換。主題館的展覽流線以四個尺度不一、開放程度不同、具有屋頂花園的展示空間以及一個小型劇場構成。這些空間并非以勻質姿態存在,而是呈現一種建筑實體、數字媒體與自然環境不斷切換的狀態:觀眾時而沉浸在增強現實的媒體空間中,時而走出展館面對優美的海景,時而潛入水中“擁抱”海洋,時而來到空中俯瞰整個展區全景。這種電影般的敘事體驗安排,恰恰是主題館空間互動化秩序的典型表達。

三、結語

具有互動性的實體空間能為人們提供其他個體以及自然間的潛在互動機會,而數字互動展示技術更易誘發及時、多維的互動傳播模式。兩者之間具有誘發互動的同質性。而這種相似的媒介屬性,決定了數字互動展示技術與傳統展覽建筑空間協同的互動化模式,具有巨大的發展潛力。

參考文獻:

[1]布萊恩·勞森.空間的語言[M].北京中國建筑工業出版社,2003.

[2]羅然.展覽建筑空間泛互動化設計研究[D].青島:青島理工大學,2013.