內河危險貨物監管中危險化學品名錄與危險貨物品名表的區別

李魯寧 李濤

摘要:本文通過對《危險化學品名錄》及《危險貨物品名表》的對比,分析二者之間的區別,探尋二者對于內河船舶污染損害保險開展工作的影響,并提出相關建議。

關鍵詞:內河;危險貨物;污染強制責任保險

中圖分類號:D996.19 文獻標識碼:A 文章編號:1006-7973(2016)06-0020-02

與傳統公路運輸、鐵路運輸等運輸方式相比,內河航運具有運量大、成本低、能耗低、安全性能高等的比較優勢,尤其是在面對目前國際航運大環境低迷的嚴峻形勢及我國大力發展內需性經濟的迫切需求的情況下,內河航運既是我國流域經濟發展的戰略資源,也是航運業持續深入發展的重要保障,如今內河水運尤其是長江黃金水道建設已發展上升為國家戰略。在欣喜內河水運得以長足發展的同時,我們也要清醒的認識到,內河水路危險貨物運輸量增長勢頭迅猛,危險貨物種類也越來越多,隨之而來的安全隱患和環境污染問題也日益突出。

1.研究背景

對危險貨物的管理,是一項技術性非常強的工作,需要國家層面在法律法規給予保障。我國的危險貨物管理法律體系建設經歷了幾十年的發展過程,制定的法規標準也隨著時代的發展和國家越來越重視環保和安全工作而不斷建立完善,對減少事故的發生以及在事故發生時減少人員傷亡和財產損失起到了一定的宏觀調控作用。在我國現行法律法規體系中,有包括全國性法律、全國性行政法規、部門規章和地方性法規等,基本上形成了我國危險貨物管理的法律法規框架,其中涉及內河危險品航運的主要法律法規如下:

上述法律法規中,《危險化學品安全管理條例》中規定,運輸列在《危險化學品名錄》中的危險化學品的內河船舶,其所有人或者經營人應當取得船舶污染損害責任保險證書或者財務擔保證明,即需要進行強制保險;即將于2016年6月1日起正式施行的《防止船舶污染內河水域環境管理規定》也規定,通過內河運輸危險化學品的船舶,其所有人或者經營人應當投保船舶污染損害責任保險或者取得財務擔保。《防止船舶污染內河水域環境管理規定》的出臺,給海事監管部門對內河船舶進行有效監管提供了有效支持;而船舶污染損害責任保險也給防治船舶污染內河環境及事故后及時有效開展清償工作提供了有力保障。

2.《危險化學品名錄》和《危險貨物品名表》的區別

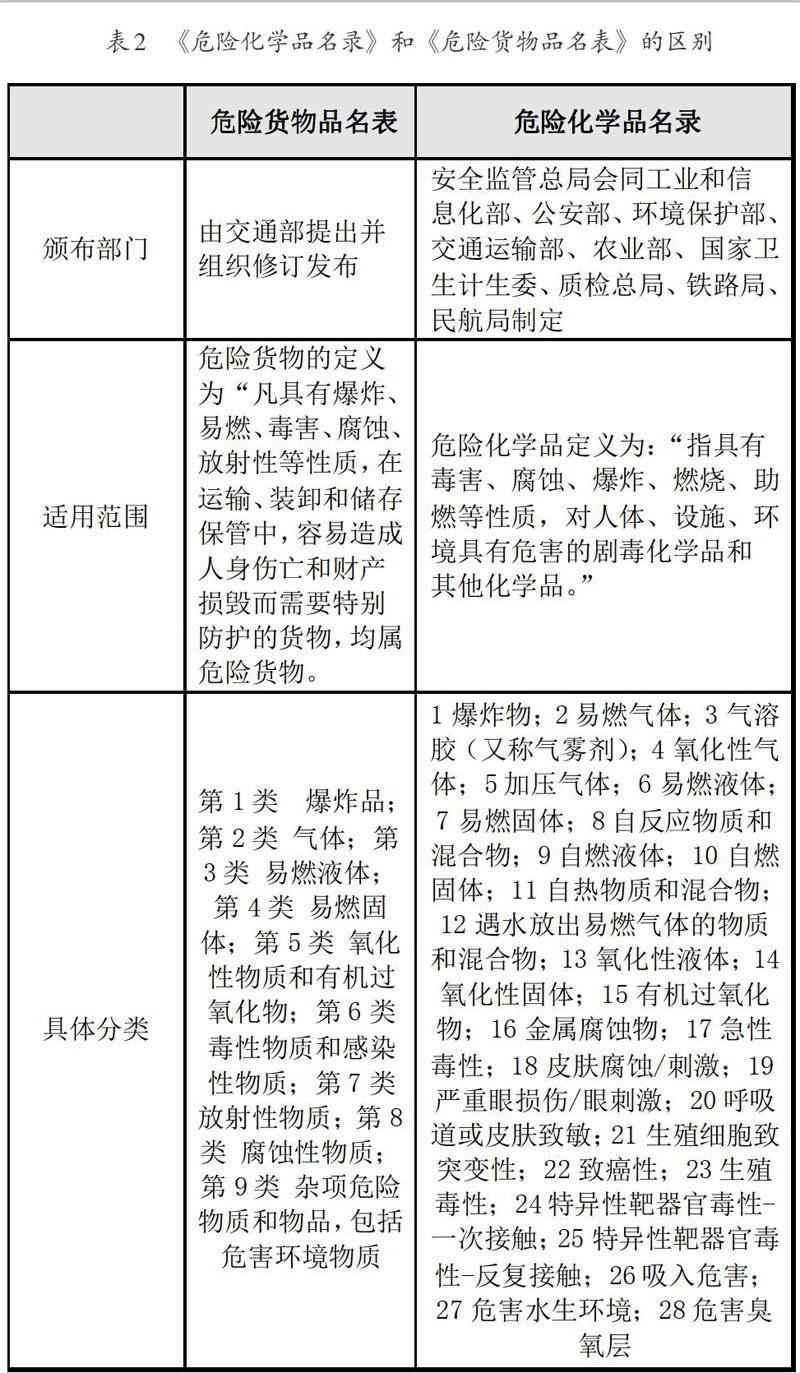

《防止船舶污染內河水域環境管理規定》中關于運輸危險化學品的船舶投保船舶污染損害責任保險的要求是基于《危險化學品安全管理條例》中《危險化學品名錄》的界定范圍。《防止船舶污染內河水域環境管理規定》的出臺給海事部門加強日常監督管理,保護內河水域的環境及資源起到積極的促進作用,但在實際操作中,尤其是交通行業系統內,監管部門為規范危險貨物運輸活動一般使用交通運輸部引發的《危險貨物品名表》(GB12268-2012)。《危險化學品名錄》和《危險貨物品名表》這兩個關于危險品的文件在法律定義上有所區別,因此也給海事部門的具體監管工作帶來了一定的困擾。二者具體區別見表2。

2015版危險化學品名錄在2002版將化學品危害分為爆炸品、壓縮氣體和液化氣體、易燃液體、易燃固體自燃物品和遇濕易燃物品、氧化劑和有機過氧化物、有毒品、腐蝕品等7大類的基礎上,為了與聯合國GHS的接軌,更加細化,并將化學品致癌、生殖毒性、危害水生環境等潛在健康和環境危害納入評估范疇,但總體范圍還是在原來的7大項范圍內。

分析二者的區別,就整體而言,可以看出危險貨物的范圍中包含了危險化學品,但不全是危險化學品,《危險貨物品名表》中第7類、第9類不屬于危險化學品,但屬于危險貨物,籠統的說,危險貨物品名表的范疇比危險化學品名錄的范疇更廣一些。

就海事監管工作而言,在實際操作過程中使用更多的依據是《危險貨物品名表》。如根據規定,海事管理機構在受理載運危險貨物船舶進出港申請時,船方需要填寫“船舶載運危險貨物申報單”、“危險貨物安全適運申報單”等;危險集裝箱船舶還需提供“集裝箱裝箱證明書”;包裝危險貨物還需提交經交通運輸部認可有資質的單位簽發的包裝檢驗合格證明書等。此外,船舶裝卸、過駁危險貨物或者載運危險貨物進出港口,應當將危險貨物的名稱、特性、包裝、裝卸或者過駁的時間、地點以及進出港時間等事項,事先報告海事管理機構并經其同意后,方可進行相應的作業。這些日常監管工作都是以《危險貨物品名表》為基礎的。

而新出臺的《中華人民共和國防治船舶污染內河水域環境管理規定》(交通運輸部令2015年第25號)中第十一條規定:“通過內河運輸散裝液體危險化學品的船舶,其所有人應當取得船舶污染損害民事責任保險證書或者財務保證證書”的規定是基于《危險化學品安全管理條例》(國務院第591號令)的規定以及《危險化學品名錄(2015版)》對危險化學品的定義的,《危險化學品名錄》與《危險貨物品名表》在物品范圍上雖然存在交叉重疊,但《危險貨物品名表》的涵蓋范圍比《危險化學品名錄》要廣。在海事日常監管過程中,如何加強對裝載不在《危險化學品名錄》中,但是在《危險貨物品名表》中的具有污染內河水域可能性的危險貨物的船舶,以及這類船舶一旦發生污染事故后的賠償問題還存在法律上的真空地帶。

眾所周知由于內河水域的獨特性,一旦發生危險品運輸污染事故,會給沿岸人民群眾、社會財產和環境帶來嚴重后果,因此,后續如果能在法律層面對此做出要求,可以提高船公司、船員等相關方的風險意識,降低事故發生概率,一旦發生污染事故,也可以積極有效的開展事故后續清償工作。

3.結論

可以看到,無論是《危險化學品安全管理條例》還是《防治船舶污染內河水域環境管理規定》,均明確提出了在內河運輸危險化學品的船舶必須取得責任保險的要求。這對內河環境保護及修復具有極大的促進作用。然而內河船舶運輸過程中還有不少貨物雖然不在《危險化學品名錄》中,但屬于《危險貨物品名表》的范疇,如何加強對這些運載具有污染內河水域可能性的危險貨物的船舶的監管,還需要相關部門進一步深入研究。

從目前內河船舶污染損害保險的開展情況來看,雖然有了相關法律規定要求,但各大船公司的投保意愿不高,只有少數重點內河航段的運輸危險化學品船舶投保(且大部分均為附加險)。因此,在推廣階段,還是應當以有法律條文規定的為準則,依據《危險化學品名錄》,對運輸危險化學品內河船舶開展強制保險,未來視執行情況,可對相關法律進行修訂,將強制保險范圍擴展至《危險貨物品名表》。