梁修昌:既要物質富裕,也要精神富有

彭永

新鄉縣七里營鎮龍泉村黨委原書記梁修昌及黨委一班人堅持以經濟建設為中心,不斷解放和發展生產力。他們深知真正的政績應是“為官一任、造福一方”的實績,不是做給上級看的空架子,應經得起群眾、實踐和歷史的檢驗

人物簡介:梁修昌,河南省新鄉縣七里營鎮龍泉村人,1945年10月出生,1965年3月入黨。七里營鎮龍泉村黨委原書記、龍泉集團實業有限公司原董事長。曾獲“全國勞動模范”“河南省優秀黨務工作者”“河南省勞動模范”“河南省優秀思想政治工作者”等榮譽。

治窮致富,雙管齊下

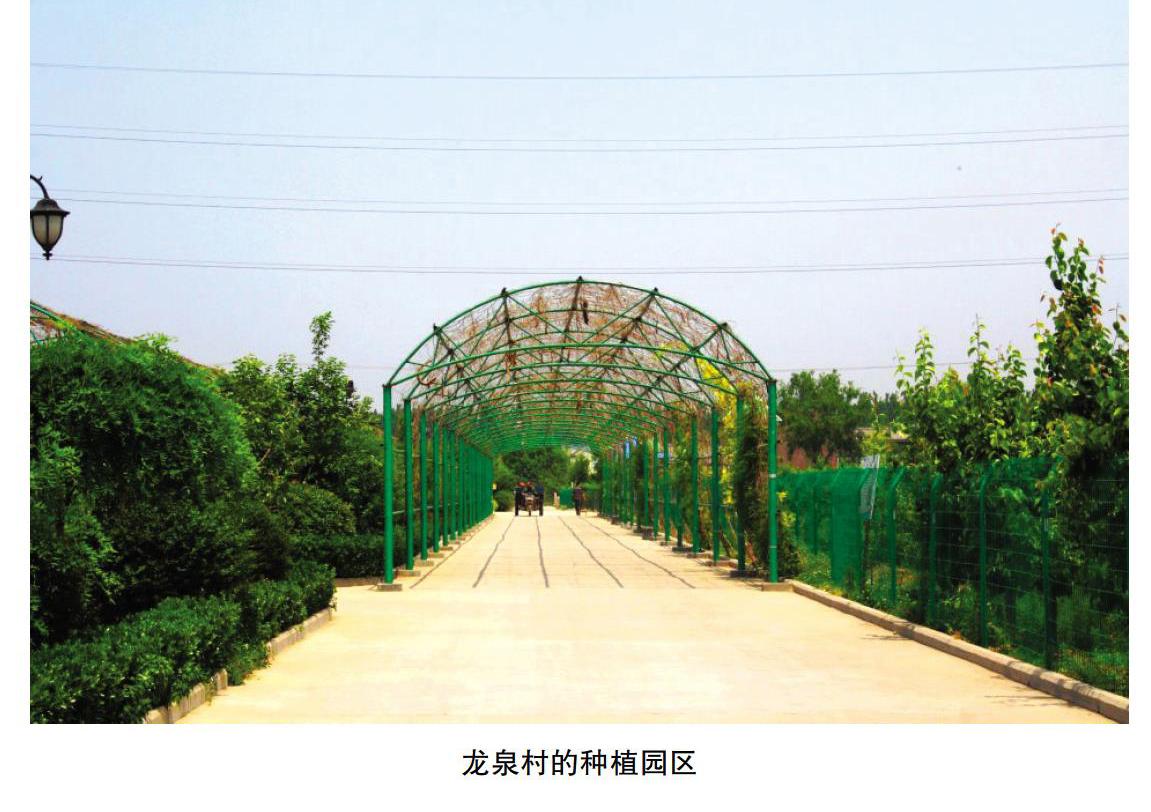

豫北平原有一顆閃亮的明星,國家級文明村——新鄉縣七里營鎮龍泉村。40多年來,這個擁有2800畝耕地、800戶人家、3500口人的普通行政村,一直致力于發展集體經濟,既治窮,又致富,讓群眾過上了好日子。

1967年,梁修昌開始擔任村干部,他上任的諾言是:“決不在經濟上犯錯誤;不在生活作風上出問題;按照黨的方針、政策辦事;一定要帶領大家共同奮斗,過上好日子。”他沒有違背自己的諾言,1973年開始以面粉加工起家,逐步發展集體經濟。

為了更好地發展龍泉村,梁修昌和村“兩委”班子制定了250多條村規民約,用來規范每一位龍泉村民。現在你問這里的老百姓:“村里誰說了算?”他們都會告訴你:“制度說了算。”

1992年,梁修昌經過幾個月的考察,發現牛皮掛面紙在市場上十分短缺,國內只有一家企業,大部分依靠進口,便想上馬牛皮掛面紙廠。他對技術和設備進行了考察,需投資2000多萬元。在拿到黨委會議上討論時,其他黨委成員都不贊同,說一下子投資2000多萬元,風險太大,村上經濟實力還比較脆弱,一旦失敗,龍泉在10年內都難以翻身。梁修昌的提議沒有得到黨委會的支持,他堅持少數服從多數的原則便放棄了這個項目,到如今也沒有再上。

由于梁修昌重視班子的集體領導作用,尊重群眾的主人翁地位,龍泉村形成了人心齊、泰山移,眾志成城奔小康的新局面。早在2002年,龍泉村的集體經濟組織龍泉集團公司總產值就突破2億元,上繳稅金近400萬元,農民人均純收入達4200元。

梁修昌治村有一個明確的追求目標,那就是物質文明與精神文明要協調發展,即要村民由窮變富、由富變好。

前些年,梁修昌目睹一些大款“富而不仁”和一些地方“富后返貧”的現象,針對個別村民的酗酒、賭博、斗毆等不良行為,明確提出要研究“如何致富、如何才算富”這一課題。他在全村村民中開展討論,通過大量的事實讓村民清楚地認識到:貧窮可以通過苦干走上致富路,而致富之后精神滑坡則會導致家破人亡。

與此同時,他還運用不同的宣傳手段營造正氣,懲惡揚善,扶正祛邪。他在全村樹立了320名“雙富”先進典型,宣傳“雙富”先進事跡,用文明“雙富”的正氣占領所有的活動空間,讓群眾認識到“物質富裕、精神富有”才是正道。

“只有實現‘雙富,社會才會穩定”,這是梁修昌從多年農村工作實踐中悟出的道理。梁修昌非常重視幫助“弱勢農民”致富,他以農為本,拉長農業鏈條,發展造紙業,13家經濟實體為全村80%以上的勞動力提供了充分的就業機會。現在的龍泉村,戶戶都有固定收入的務工人員,僅從事造紙業的運輸車輛,全村就有近100輛。2002年,梁修昌謀劃并開始實施了一件取信于民的好事,就是組建龍泉高特牧業有限公司,引進國外優質品種羊,進行純種繁殖與改良。年存欄種羊1萬只,年出欄優質羊3萬只,采取“公司+農戶”的模式,逐步建成一個集飼養、加工、銷售于一體的畜牧產業,使那些沒有致富本領的群眾,一年養上幾只羊就可以過上小康生活。

梁修昌始終認為,良好的民風和村風是全村經濟發展的必要條件,也是加強村民思想建設的主要內容。自1990年開始,梁修昌把培養家庭美德和社會公德作為主攻目標,從五好家庭評比做起,不斷充實新的內容,很快發展成如今每年都堅持的“十評”活動——評好媳婦、好妯娌、好公婆、好青年、優秀共產黨員、優秀職工、文明教師、文明工商戶、文明富裕之家、優秀村民小組。

評選“好媳婦”活動最為感人。在農村,家庭矛盾較多,而家庭矛盾的焦點又多是婆媳矛盾。從1991年開始,梁修昌采納班子意見,決定開展評選“好媳婦”活動,當年評選當年表彰。被評上“好媳婦”的,梁修昌派村干部開著宣傳車,帶著紅喜報,敲鑼打鼓將獲獎人送到娘家,向其爹娘宣讀喜報,為老兩口戴上喜慶的大紅花,并現場拍照錄像,回來后在本村電視臺播放。梁修昌說:“這種做法簡單易行,評選一家就能感染一大片。”

“亮被子”活動是梁修昌的又一項“發明”,也是對評選“好媳婦”活動的深化。從1992年開始,村里每年選擇適當時機,采取抓鬮方式從全村6個村民小組中選出一個小組,在不打招呼的情況下,將該組65歲以上老人的床上用品拉出來,寫上老人和兒子、兒媳的名字,搭在村委會大院內公開“亮相”。這一活動效果很好,父母被子既舊又臟者往往羞愧難當,會立即回家給老人換上新被褥。“亮被子”活動亮出了晚輩們的美好心靈,亮出了尊老敬老的優良傳統。

梁修昌,高高的個子,黑黑的臉龐,走路一陣風,說話如響鐘,有人說他像個鐵匠。他經常說:“民以食為天,官以民為本,我這個村黨委書記不在品,但一言一行也要影響著村里的老百姓。”

梁修昌的女兒初中畢業時,按村里規定到村辦企業上班。當時的紙箱廠設備還不夠先進,裁紙用鐮刀,運紙用手抬,屬于“臟、累、重”的地方。梁修昌有意安排女兒到這樣的崗位工作,但廠長不好意思,別的企業廠長也主動要求讓他女兒去當保管員。梁修昌不答應,并對廠長和村干部們說:“越是別人不愿干的活兒,咱們的孩子越應該帶頭去干,這樣群眾就沒意見了。”

還有一次,梁修昌的親侄兒酒喝多了與別人發生爭吵,被勸阻拉到村治安室后還借酒力打砸公物。梁修昌對此毫不手軟,明確表示要加重處罰。按村規民約本應罰1000元就可以了,他這次罰侄兒1500元。不僅如此,他還令侄兒寫了檢查,并在全村張貼。

憑借著優秀的品德和出色的工作成績,梁修昌先后榮獲“全國勞動模范”“河南省優秀黨務工作者”“河南省勞動模范”“河南省優秀思想政治工作者”稱號。

梁修昌語錄:

“既把群眾帶富,又把群眾帶好。”

“只有發展集體經濟,共同富裕,才能取信于民。”

“只有干部心中想著群眾,群眾心中才會有干部。”

“民以食為天,官以民為本,我這個村黨委書記不在品,但一言一行也要影響著村里的老百姓。”

“最難堅持的是學習,最大的欠缺是知識。最難戰勝的是自己,最大的危險是腐敗。”

“忌利用職權撈外快,不忘一個領導的形象好與壞都會產生輻射作用。”

“黨委是堡壘,黨員是旗幟,干部是榜樣,職務是責任。”

評論

亮出來的村魂

數年前,新鄉縣七里營鎮龍泉村就已名聲大振:2002年12月,龍泉村被中央文明委命名為“國家級文明村”;2003年4月,時任國務院副總理回良玉考察河南“三農”工作時來到龍泉村,對該村的精神文明建設成績給予高度評價;2010年,龍泉村創造產值10億元,利潤6500萬元……

為什么龍泉村能有如此高的知名度,又緣何能夠在紛繁復雜的社會進程中穩步前行?這是因為龍泉村有一個村魂——梁修昌。

梁修昌始終認為,民風、村風是全村經濟發展的必要條件,也是加強村民思想建設的主要內容,新時期民風、村風建設不可忽視,必須靠制度去規范、去培育。結合村里實際,龍泉村“兩委”班子修訂完善了250多條村規民約。

梁修昌治村有一個明確的追求目標,就是物質文明與精神文明要協調發展,要村民們由窮變富,由富變好。他認為,一部分先富起來的人,多是有致富頭腦和本事的“能人”,這些人中有個別人容易“錢袋子滿了腦袋子空了”,要對他們加以正確的教育和引導;另一部分則是占大多數的缺乏致富本領的“弱勢群體”,要想方設法為他們打造一個致富“平臺”,幫他們致富。只有解決好這兩個問題,才是真正意義上實現物質富裕和精神富有。

一個國家、一個地區富裕文明程度的高低,與其文化教育水平是成正比的,梁修昌十分清楚這個道理。1992年,他就根據村里的實際,主動與天津輕工學院聯合舉辦造紙大專班,培養青年骨干50名。1993年,又挑選35名青年送到7所正規大學脫產學習。天長日久,潛移默化,村民的文化素質有了明顯提高。

有人說梁修昌像個鐵匠。他在嚴格要求自己、嚴格錘煉自己上,真是賽過了“鐵匠”。走進梁修昌的辦公室,在他座位右側的白墻上,張貼著他自己整理摘錄的警示語錄:最難戰勝的是自己,最大的危險是腐敗;忌利用職權撈外快,不忘一個領導的形象好與壞都會產生輻射作用……寥寥數語,梁修昌勤奮好學、廉潔奉公、甘于吃虧的形象已躍然紙上。