基于學生“元素周期表?周期律”學習困難的教學建議

王驕陽 閆春更 周青

摘要:“元素周期表、周期律”是中學的重要理論之一,內容繁多,具有較強的抽象性和系統性,一直是高中教學的難點。采用流程圖法測查學生關于“元素周期表·律”認知結構,結合紙筆測驗結果梳理學生的學習困難:無法建立“表·律·構”三者間的有效聯系;未從本質理解化學性質遞變規律間的聯系;對相關概念術語表達不準確。據此提出相關教學建議:教學應滲透“原子結構”知識,重視“表·律·構”三者的統一;教學應從本質出發關注化學性質遞變規律間的聯系,加強氧化還原反應教學;教學應精細加工概念術語,加強訓練。

關鍵詞:元素周期表·律;認知結構;學習困難;教學建議

文章編號:1008-0546(2016)06-0027-07 中圖分類號:G632.41 文獻標識碼:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2016.06.009

一、引言

元素周期表和元素周期律是現代化學發展的重要里程碑之一,是學生認識元素及其化合物的重要工具。通過元素周期表和元素周期律的學習,學生能夠認識原子的內部結構及元素性質隨原子結構變化的規律。但由于元素周期表、周期律(以下簡稱“元素周期表·律”)內容本身具有很強的抽象性與系統性,因此關于“元素周期表·律”的教學一直是中學化學教學中的難點。目前“元素周期表·律”的教學研究大多關注教學設計、課堂教學、考點解讀、解題策略等領域,而對學生的學習過程及學習困難研究較少,對突破這一教學難點缺乏針對性的建議[1-4]。本研究通過認知結構測查與紙筆測驗分析相結合的方式,試圖探查學生在“元素周期表·律”領域的認知結構特征及其可能存在的學習困難,打破以往僅通過教師經驗分析或紙筆測驗結果認識學生在具體知識點掌握方面可能存在問題的模式[5],揭示學生建構該領域知識過程中的規律及其問題,并提出針對性的教學建議。

二、研究方法

本研究采用流程圖法和試題分析法共同探查學生關于“元素周期表·律”的學習困難。

1. 測查工具

(1)認知結構測查工具——流程圖法

流程圖法是指在研究人員向受試者提出可以自由發揮的問題,它是同時捕獲順序和人思維間的相互關聯,探索學習者認知結構的有效途徑。通過轉錄繪制流程圖展現學生對于主題內容的認知結構:采用箭頭將知識點依次列出,并對出現重復或者相關的知識點進行回歸連接。用流程圖法測量學生的認知結構相對于樹狀圖法、自由詞語聯想法、受控詞語聯想法、概念圖法能更全面的測查學生認知結構的變量[6]。

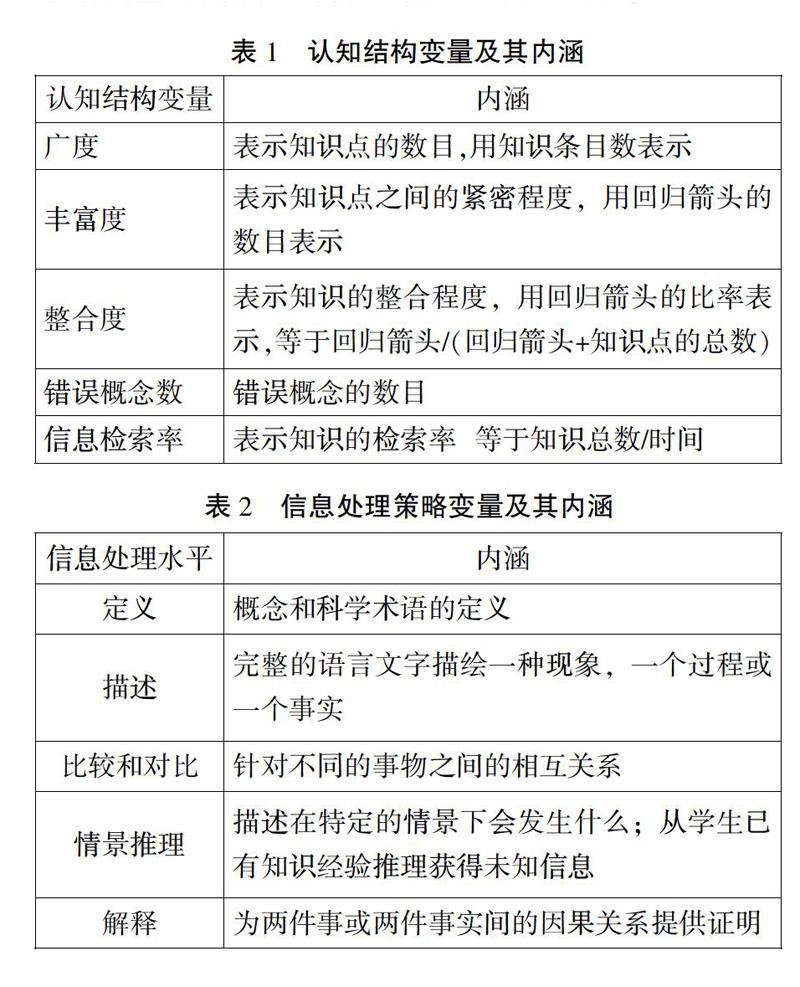

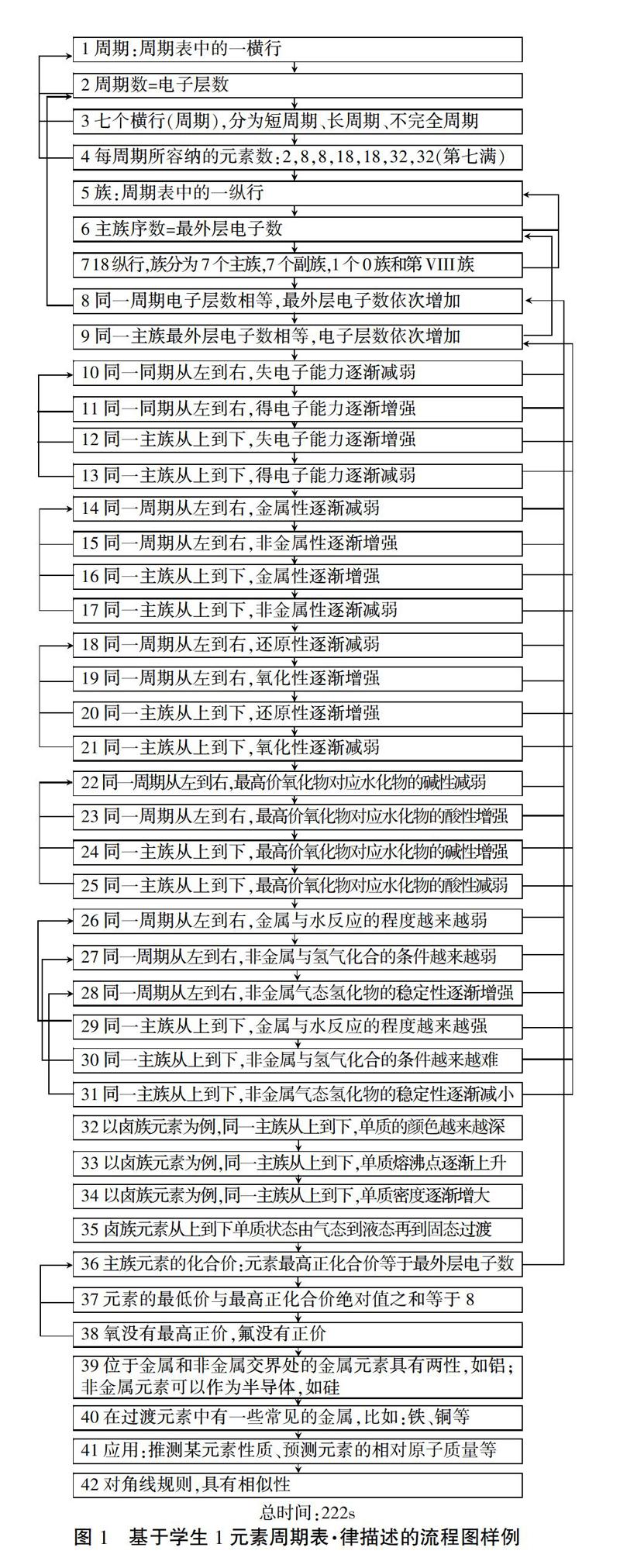

通過訪談繪制30名學生的流程圖,對其認知變量和信息處理策略變量進行統計,并采用SPSS20.0軟件進行統計分析。關于認知結構變量以及信息處理策略變量的內涵及計算如表1和表2所示。

(2)紙筆測驗試卷編制——試題分析法

試題分析法是指對試題進行統計分析,通過分析各道試題的考查知識點以及學生錯誤的原因,整理歸納并分類學生主要出錯知識點。本次試題選自元素周期表·律的習題,共涉及30道題。

2. 研究對象

本研究對象是陜西省安康市漢陰縣漢陰中學高一年級的30名(男20,女10)學生,其中選取的學生的學業成績水平不在同一層次。該研究是在學生學習“物質結構 元素周期律”之后進行的訪談和紙筆測試。

三、研究結果

1. 認知結構

(1)個體認知結構分析

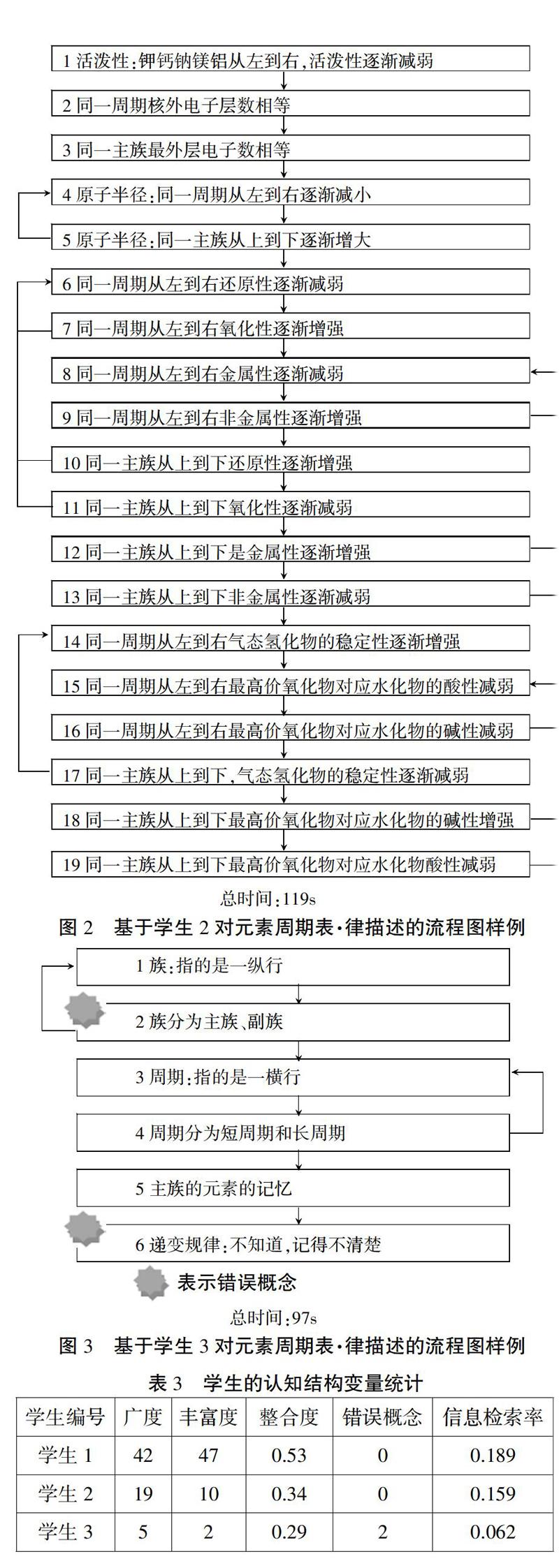

選取30名學生中3名代表,其中學生1為優等生,學生2為中等生,學生3為學困生。表3為三位學生的認知結構變量統計,由表3可知學生1該領域知識的認知結構中廣度(42)、豐富度(47)、整合度(0.53)和信息檢索率最高(0.189),學生2次之,學生3最低。流程圖如圖1圖2圖3。

由圖1、2、3可知:學生1主要從元素周期表的構成、元素周期表的編排原則、元素周期律(原子半徑、化學性質、鹵族元素的物理性質、化合價變化)、元素周期表·律的應用 (特殊元素應用、相關元素的相似性)4個方面分層次闡述,其認知結構中邏輯鮮明,知識點數目較多,整合度高,沒有錯誤概念,信息檢索率高,說明學生對該部分知識內容理解到位,知識體系構建完整,其認知結構可以看成交聯網狀結構;學生2主要從周期表的編排原則、元素周期律(原子半徑、化學性質)來進行闡述,未敘述元素周期表的構成、物理性質遞變規律、化合價遞變規律以及元素周期表·律的應用,雖然其認知結構中邏輯較鮮明,然而知識的廣度和深度較低,整合度和信息檢索率略低于學生1,說明該學生對知識內容的理解較好,但對于部分內容掌握得不夠完整,其認知結構是一個線面交叉型結構;學生3僅從元素周期表的構成進行闡述,未敘述元素周期表的編排原則、元素周期律以及元素周期表·律的應用,其認知結構中知識點數目少且有錯誤概念,整合度低,同時訪談過程中發現該學生敘述知識點需要較長時間回憶,說明該學生對于該部分知識掌握不好,知識體系不夠完善,其認知結構僅處于線性結構。

2. 認知結構的定量分析

(1)認知結構變量和成績的相關性分析

學生的認知結構變量與成績的相關性分析結果如表4所示:

由表4可以看出,學生的紙筆測試成績與認知結構的廣度、豐富度和信息檢索率密切相關。紙筆測試成績越高的學生其認知結構中的知識越多,知識間的聯系越密切,在一定刺激下,回憶相關知識時更加快速和靈活。

此外,還可以看出,學生認知結構的廣度和豐富度與信息檢索率密切相關,這反映了學生在該領域構建的知識體系具有較強的系統性,其認知結構中概念網絡層級分明、脈絡清晰、聯系緊密,因此其認知結構越完善、豐富,對知識的回憶也更加容易和快速;相應地,一些學生在該領域掌握的知識點比較少而且零散,無法形成有條理的系統化的知識之間的聯系,最終導致對知識的回憶變得更加困難。

另外,學生認知結構的豐富度和廣度也顯著相關,這也從一定程度上表明學生對這一內容領域中新知識點(影響廣度)的掌握往往是基于新舊概念間的聯系(影響豐富度)來實現的,其認知結構中相關知識點的系統化、分支化特征明顯。例如,學生1的認知結構表明,學生分別圍繞“得失電子能力”“金屬性與非金屬性”“氧化性與還原性”等概念將其在同一周期、同一主族中的四條變化規律進行聯系,形成分支化明顯的認知結構表征。

(2)信息處理策略與成績的相關性分析

學生的信息處理策略與成績的相關性分析結構如表5所示:

由表5可以看出,學生的紙筆測試成績與描述、比較和對比、情景推理、解釋等信息處理策略密切相關,即學習成績較好的學生在掌握該領域知識時,在對除了“定義”以外的其他四種信息處理策略的運用都明顯優于學習成績較差的學生。這反映了對該內容領域知識的學習和掌握需要全面運用多種信息處理策略。

此外,還可以看出,學生信息處理策略中的描述和解釋密切相關,即學生在對事實或者現象描述時,同時也會強調指出現象或事實發生的特定條件并作出解釋;另外,學生信息處理策略中的情景推理與解釋密切相關,即學生不僅知道特定情境發生的現象或事實,還知道發生此件事情的根本原因,學生往往可以依據其對知識本質的掌握來理解或解釋具體情境中的問題。例如,訪談中有的學生對離子半徑大小中“序小徑大”“陰上陽下”等現象的描述,從限定條件——具有相同電子層結構的離子出發,通過“靜電吸引力”和“粒子形成”等本質因素形象解釋離子半徑的大小,形成緊密的邏輯知識體系。

2. 學習困難

學生認知結構中關于“元素周期表和元素周期律”的主要概念、錯誤概念和紙筆測驗結果統計如表6所示:

由表6可知,通過學生認知結構的分析可以發現:(1)在元素周期表的結構中,學生對“周期的分類”的正確描述率為73.3%,說明學生對此知識點掌握較好;學生對“周期的概念”“每周期容納的元素數”、“族的概念”“族的分類”的正確描述率分別為33.3%、36.7%、33.3%、33.3%,說明學生對此部分知識點的理解存在問題;(2)在元素周期表的編排原則中,學生對“周期關系”“族關系”的正確描述率分別為80.0%、83.3%,說明學生對此部分知識掌握較好;學生對“最外層電子數”“電子層數”的正確描述率分別為30.0%、13.3%,說明學生對此部分知識的理解存在問題;(3)在元素周期律中,學生對“原子半徑”“氧化性還原性”“金屬性非金屬性”“氣態氫化物的穩定性”的正確描述率分別為83.3%、80.0%、73.3%、70.0%,說明學生對此部分知識掌握較好;學生對“離子半徑”“得失電子能力”“最高價氧化物對應水化物的酸堿性”“與氫氣化合難易程度”“與水反應劇烈程度”“物理性質遞變規律”的正確描述率分別為33.3%、23.3%、40.0%、6.7%、6.7%、33.3%,說明學生對此部分知識點理解存在問題;(4) 在元素周期表和元素周期律應用中,學生對其的正確描述率為33.3%,說明學生對該部分知識的理解存在問題;(5)在相關概念術語的敘述中,學生對其的正確描述率為43.3%,說明學生對此部分知識的理解存在問題。

通過紙筆測驗結果發現,學生在“周期的概念”“周期的分類”“族的概念”“周期表的編排原則”“原子半徑變化規律”“物理性質遞變規律”的紙筆測驗的正確率分別為100%、93.3%、100%、90.0%、80.0%、93.3%,說明大部分學生在一定條件刺激下能準確回答出該部分知識點;在“每周期容納的元素數”“族的分類”“離子半徑變化規律”“化合價變化規律”“化學性質遞變規律”“元素周期表·律的應用”“相關概念術語表達”的紙筆測驗正確率分別為70.0%、60.0%、63.3%、66.7%、60.0%、66.7%、60.0%,說明在一定刺激下,部分學生不能完全回答出該部分知識點。

在“周期的概念”“族的定義”“最外層電子數變化規律”“電子層數變化規律”“物理性質的遞變規律”部分,雖然較少學生在流程圖訪談中提到,但是紙筆測驗結果顯示學生在該部分知識的準確率均在90%以上,因此可推斷學生在一定的刺激下,能準確回答出該部分知識點,即對于相應知識點掌握情況較好,但在訪談過程中由于一些因素(如緊張、知識點過于簡單)導致忽略此部分知識點。

在“周期間關系”“族間關系”“原子半徑遞變規律”部分,流程圖法和紙筆測驗均顯示學生對于該部分知識點掌握情況較好;在“族的分類”“每周期容納的元素數”“離子半徑變化規律”“化合價變化規律”“化學性質遞變規律”“元素周期表·律的應用”“相關概念術語”部分,流程圖法和紙筆測驗結果均顯示學生在該部分知識點的理解上存在問題。

四、結論與建議

1. 結論

通過流程圖法和紙筆測驗法發現學生對于“元素周期表·律”的學習困難主要如下:(1)對元素周期表中族的分類認識不清,忽視0族和第Ⅷ族;(2)對元素周期表中每周期容納的元素數記憶不清;(3) 將元素周期律中離子半徑的規律等同于原子半徑的遞變規律;(4) 將元素周期律中化合價遞變規律及特殊元素的化合價記憶混亂;(5) 將化學性質遞變規律中周期和族的遞變規律混淆,同時不能將金屬性與還原性、失電子能力、最高價氧化物對應水化物的堿性等有效整合;(6) 對元素周期表與元素周期律的綜合應用不能舉一反三;(7)對化學術語認知與表達不準確,將最高價氧化物對應水化物誤認為最高價氧化物,氣態氫化物誤認為氣態水化物等。

綜上所述,學生的學習困難主要集中以下幾個方面:(1) 無法將元素周期表與原子結構部分知識建立有效聯系;(2) 無法將元素周期律與原子結構部分知識建立有效聯系;(3) 未從本質理解化學性質遞變規律之間的關系;(4)相關概念術語認識不準確。

2. 建議

(1)教學中應滲透“原子結構”知識,重視“表·律·構”三者的統一。

“元素周期表·律”內容中含大量新概念或識記性規律,數據表明簡單的識記性知識學生依然存在認識的偏差,記憶混淆,如“元素周期表結構中族的分類”,學生首先面臨的困難是如何理解并記憶上述的概念與規律。對此,教師在具體教學中應滲透“原子結構”知識,引導學生從“原子結構”的角度去學習和認識元素周期表和元素周期律,以達到“表·律·構”三者的統一。在實際教學中教師可采取多樣化的教學策略(如豐富的信息傳遞手段)呈現“表·律·構”知識間的關系,充分調動學生的各種感官和各類思維加工活動,幫助學生準確認識和描述相關概念與規律,建立情境化的知識運用思維,實現對抽象知識的多維度、立體化的建構。如,(1)在“元素周期表的結構”部分,可結合元素周期表的化學史展開實施教學,讓學生站在化學家的角度從原子的結構中去認識和記憶周期表的結構;(2)在“離子半徑的規律”部分,可結合物質結構微觀呈現原子到離子的過程,讓學生從微觀感性認識和理解離子半徑大小的規律;(3)在“化合價的規律”部分,可結合原子的微觀結構呈現原子在化學反應中的變化,促進學生的認識和理解;(4)在“化學性質的遞變規律”部分,可從原子結構出發從理論上理解物質性質,再結合化學實驗、物質性質及其用途等多種策略進行內容呈現,讓學生從理論與實踐相結合共同理解和記憶上述規律。

(2)教學中應從本質出發關注化學性質遞變規律間的聯系,加強氧化還原反應教學。

學生對化學性質遞變規律表述中對不同性質遞變規律之間的區別與聯系認識得不夠到位,表明學生在對該領域知識的建構過程中“解讀文本”“記誦文本”的痕跡較重。對此,教學應該適當關注元素周期律的科學本質,通過對本質的充分解讀和認識,引導學生明確不同遞變規律之間的區別與聯系,在不同規律隱含的內在統一性中認識不同規律表現形式的必然。如在“化學性質的遞變規律”部分,可從氧化還原反應的角度引導學生認識金屬性與失電子能力、還原性、最高價氧化物對應水化物的堿性之間的關系,促進學生對于化學性質各個遞變規律的理解,便于形成網狀的認知結構。

(3)教學中應精細加工概念術語,加強訓練。

概念是學生學習的基礎,數據表明學生對元素性質遞變規律文本表述中的多個術語概念出現混淆,對文本中具體概念的內涵建構時的精細化程度不夠。對此,教學中應該有針對性地豐富學生對物質及其變化現象的各類經驗性認識,讓學生深入參與相關實驗操作或探究,在知識產生的具體情境中實現對易混概念或術語的精細化加工,引導學生從概念本質出發區別和認識新概念。如在“最高價氧化物對應水化物”和“氣態氫化物”部分,可結合學生和教師自身經驗引導學生從概念形成的過程認識概念,讓學生從多次訓練和實驗中逐漸認識概念,防止出現概念混淆。

參考文獻

[1] 陽智純.“探究元素周期表結構”的教學設計[J].化學教學,2008,(4):48-50

[2] 王曉峰,冉鳴.利用思維導圖輔助“元素周期表與元素周期律”教學[J].中學化學參考,2013,(179):74-75

[3] 耿會利.基于元素周期律知識學生認知研究[D].上海:華東師范大學,2011

[4] 胡久華.對化學2教科書中“物質結構 元素周期律”的分析研究[J].化學教學,2010,(07):35-39

[5] 張昭璇.試議解決高中學生化學學習困難的方法[J].新課程,2010,(8):11-12

[6] 賴燕玲.學生學科認知結構的測量與診斷研究[D].南昌:江西師范大學,2007