對《關于物質的量?摩爾質量的教學思考》再思考

廖立平

摘要:就《關于物質的量、摩爾質量的教學思考》(化學教與學,2016,1:47-49)一文進行了再思考,基于學生在學習中出現的困難的根本癥結進行了探究,并提出了解決問題的相應對策。認為:需要以積極心態來應對教與學中出現的困難,弱化甚至“消滅” 物質的量的概念是不妥的,教與學中的難點要靠適合的策略與方法來突破。“喻導式”教學方法是學生最能適應、教師最能駕馭、突破難點最適用的方法。

關鍵詞:概念;問題;對策;喻導式

文章編號:1008-0546(2016)06-0046-02 中圖分類號:G632.41 文獻標識碼:B

doi:10.3969/j.issn.1008-0546.2016.06.015

建立物質的量化學計量系統為微觀定量研究物質提供了更好的手段,“化學計量”屬于一種“工具性”知識。對于學生學習而言,認識化學計量系統的構建過程是為學生知識生長、能力發展提供了重要的平臺。由初中的“認知”定位到高中的“思維”定位的轉型,必引起學習難度提高,教師對教學中存在的難點要有充分的考量。“物質的量”的學習是高中生的開篇學習,能否順利有效地開展學習對學生后續學習的學習興趣、學習方式、學習狀態、學習效果以及學習自信都會帶來直接且深遠的影響。

一、商榷

“物質的量”是本計量系統中的“元概念”。《關于物質的量、摩爾質量的教學思考》中認為“元概念”是“無需過多解釋”以及“很難被解釋清”,這在中學化學教學現實中是值得認可的。“物質的量”作為計量系統中的“元概念”是一粒“種子”,能衍生摩爾、摩爾質量等系列概念,學生從衍生物中非常自然地體會到“種子”屬于何種“植物”,無須著意著力強迫學生去認知。但“元概念”作為“種子”在這里是不能被“消滅”的,否則“計量系統”缺乏系統性,成為無本之木。概念是思維的工具,能減少情境的復雜性,有利知識經驗系統化[2],是需要被“尊重”的。概念總是有確定的或相對的內涵和外延。如:“物質的量”是針對確定的相同粒子而言的。因此,“概念”需要嚴謹且合理建立,更需準確且全面的認知,否則會造成知識系統和認知上的混亂。

二、問題

“物質的量” 的學習確實給學生帶來了很大的困難,那么困難的癥結到底在哪里?

1. 教材問題

學生從教材文本中首先接觸到“物質的量”的名詞,并力求對這一概念作出解釋。但文本中并沒有對概念內涵和外延作完整的陳述,學生只能望文生義地聯想、猜測、揣摩,并由此中產生了歧義和糾結。在這種不能捏拿住概念的前提下學生不愿意也難以進行后續學習,從而產生了學習困局。另外“阿伏伽德羅常數”應是個“常量”,卻稱作“常數”,也讓學生產生迷惑。實際上它同摩爾質量、摩爾體積一樣,應稱作“摩爾個數”,單位記作“個∕mol”。

2. 教學問題

問題之一:對教材知識點缺乏透徹的分析,導致教學定位不準。“物質的量”的概念是陳述性知識,只需要直觀呈現,簡單直白地植入學生的知識系統。“摩爾”的概念是屬于程序性知識,需要依托經驗與方法來構建,有知識、能力遷移、同化的過程。

問題之二:“照本宣科”是“教教材”而不是“用教材”的突出表現。教師完全按照教材文本順序走教學程序,不能避開“物質的量”概念難點的鋒芒,造成學生陷入困境而不能自拔。這種僵化的教學行為是造成不能合理有序、有機有效地開展教學的根本原因。

問題之三:對教材的重點把握不準確。把“物質的量”的概念看成教學重點,費時費力地進行說明或解釋,陷入越想說明白就越說不清楚的境地。后來,又把教學重點落實在對概念之間的關系進行公式化、利用公式進行相關計算。這種舍本求末式的教學既無“意思”也無“意義”,無法達成課程目標。本節教學重點應該是“物質的量”的計量系統的建立過程,即“摩爾”或NA的來由。這種“生成性學習活動過程”才真正地賦予了學生成長與發展的機會。它包括:①為什么建?②怎樣建的?③這樣建的合理性在哪?

問題之四:對難點突破缺乏有效方法。教學中的難點靠重復教學、靠加大習題內化是事倍功半的做法,是有效教學的大敵。這種做法不僅消耗了學生的寶貴學習時間,更是消磨了學生的“精”、“氣”、“神”。難點突破需要構建或選擇學生能接受或能駕馭的方法。有些難點還需擇機突破,如“物質的量”。

三、對策

對待問題,我們必須以積極的心態正視問題、研究問題、解決問題。

對策一:創造性地使用教材,對教材中一些“理論性”概念合理地通俗化、直觀化,在創造“利學”的條件下有機地進行概念生成。如:把“物質的量”說成“物質的總數量”,“阿伏伽德羅常數”稱作“摩爾個數”;物質的量=個數∕摩爾個數=質量∕摩爾質量=體積∕摩爾體積。這樣能消除學生在自主解讀文本中不必要的困惑,并通過“概念”衍生線索中邏輯關系,促使學生實現對知識的有效掌控。

對策二:采用有效的教學策略,避難點鋒芒,即“動態調適”。《關于物質的量、摩爾質量的教學思考》中提到:“學生必須對前一知識達到必要的熟練程度才可以進入后續有關知識點的學習”。因此,可以先建立具有“實在感”能容易被學生體會或能捏拿住的“阿伏伽德羅常數”、“摩爾”的概念后,擇機實現“物質的量”概念的無為而得。

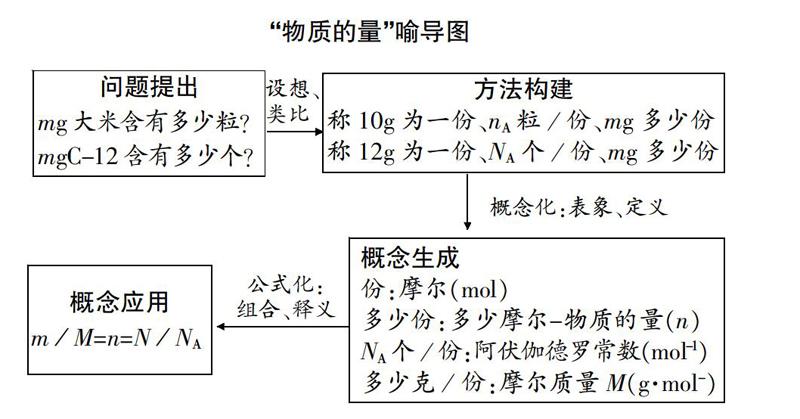

對策三:采用喻導式教學方法較為適合實用。“掌握一門學科的結構,是以使許多其它事物富有意義的和它聯系起來的方式去理解它”[3]。喻導式教學核心思想是: 針對教學目標和教學意圖選擇科學恰當的比喻,形成與新知學習相近的學習情境,啟發和引導學生通過經驗、方法、能力的遷移,達成對新知的理解與知識重構。“喻”能使抽象思維變成形象思維,降低了思維的難度;“導”能為學生指路子、搭臺子,形成學生自主思考,同時也促成學生形成積極有為的狀態。此法被多數教師有意或無意在采用,對于多數學生的學習既適應且實用,在本節內容同課異構的實踐中,已顯現出此法的優勢。

參考文獻

[1] 季正宇,關于物質的量、摩爾質量的教學思考[J].化學教與學,2016,1:47-49

[2] 葉奕乾,何存道,梁寧建,普通心理學[M].上海:華東師范大學出版社,1997,8

[3] 路海東,倪牟雙. 現代學習理論與學習心理分析[M].天津:天津教育出版社,2013,4