黃土洼淤地壩溝道沉積物粒度特征與沉積環(huán)境分析

王朋曉 岳大鵬 郭坤杰 劉婧春 程金文 達興

摘 要:通過對淤地壩溝道350個樣品粒度特征分析可知:黃土洼溝道沉積物粒度在 0.1~250 μm之間,以粗粉砂含量最多,占55.50%,其次是極細砂,占21.53%,而細砂和中粗砂含量極少,顆粒整體較細;膠粒、粘粒、細粉砂在垂直深度上分布趨勢基本相似,與極細砂和細砂變化趨勢相反;根據(jù)膠粒、粘粒、細粉砂含量變化,可將溝道發(fā)展歷史分為三個階段;剖面在36、58、86、182、292 cm處對應著侵蝕力強的降雨,86 cm對應著歷史最強降雨;整個地區(qū)平均粒徑變化呈現(xiàn)出“細-粗-細”的沉積旋回變化規(guī)律,408 cm以上沉積層理變化顯著,動力環(huán)境復雜;以單峰為主,沉積物分選性較差,頻率曲線呈正偏和極正偏,峰態(tài)有中等和很窄兩類;黃土洼地區(qū)1963~1986年之間沉積速率較大,1986~1994年沉積速率變慢,1994年之后沉積速率加快。

關鍵詞:黃土洼;淤地壩;沉積物;粒度特征;沉積環(huán)境

中圖分類號:S151.2文獻標識號:A文章編號:1001-4942(2016)05-0067-08

Abstract Based on the analysis of grain size characteristics of 350 samples in check dam of Huangtuwa, the grain size of channel sediments was between 0.1 μm and 250 μm, which was mainly made up of coarse silt, accounting for 55.50%, followed by very fine sand, accounting for 21.53%. The contents of fine sand and medium-coarse sand were extremely low, so the grains were fine on the whole. The distributions of colloid, clay and fine silt in the vertical depth were similar, in contrast with the trends of very fine sand and fine sand. The development history of channel could be divided into three stages according to the content changes of colloid, clay and fine silt. The profile at the 36, 58, 86, 182 and 292 cm corresponded to rainfalls with strong erosion, among which, 86 cm corresponded to the strongest rainfall. The mean grain size of the whole area showed sedimentary cycle change rule of “fine - coarse - fine”. The sedimentary structure above 408 cm changed significantly and the dynamic environment was complex. Most of the grain size frequency curves were unimodal; the sorting of sediments was weak; the frequency curve presented positively skewed and very positively skewed; there were moderate and very narrow kurtosis. The deposition rate in Huangtuwa Area was higher in 1963~1986, slower in 1986~1994, and got faster after 1994.

Key words Huangtuwa; Check dam; Sediments; Grain size characteristics; Sedimentary environment

黃土高原是世界上水土流失最為嚴重的地區(qū)之一,對黃土高原水土流失的治理有十分重要的意義[1]。淤地壩既能充分利用水土資源,又能有效防治水土流失,是黃土高原地區(qū)最為重要的水土保持工程措施之一[2]。淤地壩相當于小流域的沉沙池,攔蓄了大量泥沙,泥沙記錄了沉積環(huán)境演變的相關信息[3],通過對沉積物泥沙粒度特征分析有助于提取沉積環(huán)境的有關信息[4]。黃土洼淤地壩是黃土高原現(xiàn)今已知淤積時間最長的天然壩地[5],1568年九牛山崩塌堆積之后,泥沙逐漸堆積形成了現(xiàn)今的天然淤地壩,壩內次生黃土堆積物剖面發(fā)育的很完整,是環(huán)境變化的天然信息源。對黃土洼的研究主要集中在地質公園[6]、降雨與沉積物的關系[7~8]、元素特征[9]、滑塌體[10]等,研究粒度特征與沉積環(huán)境的很少,本研究就從粒度特征入手,分析溝道沉積物粒度特征與沉積環(huán)境。

1 材料與方法

1.1 研究區(qū)概況

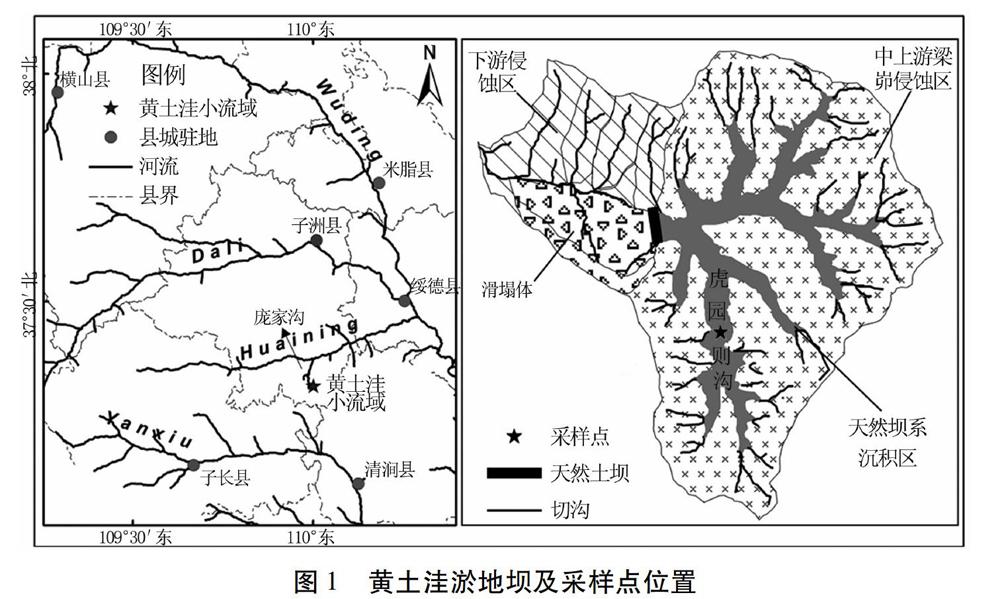

黃土洼地區(qū)位于榆林市子洲縣裴家灣鎮(zhèn)(109°59E′,37°19′N),屬無定河一級支流淮寧河龐家溝流域,面積3.15 km2,如圖1所示。該區(qū)氣候屬暖溫帶半干旱大陸性季風氣候,年均氣溫9.7℃,無霜期165天,多年平均降水量450 mm,降水量的65%集中于夏季。黃土洼是典型的黃土高原丘陵溝壑區(qū),黃土物質分布深厚,植被很差,降雨集中,形成了支離破碎、溝壑縱橫的地形。眾多溝道發(fā)育程度不同,其中虎園則溝是黃土洼地區(qū)最大的支溝,發(fā)育最完整。

1.2 樣品采集和測試

1.2.1 野外樣品采集 于2015年8月18日至30日赴黃土洼進行采樣,經(jīng)過實地調查,最終選擇采樣點位于黃土洼淤地壩最大的支溝——虎園則溝。采樣剖面位于溝內中游,如圖1。用人工手搖鉆在剖面AC自上到下每2 cm進行高密度均勻采樣,采樣深度7 m,共350個樣,為了避免現(xiàn)代耕作的影響,近地面30 cm只進行采樣,不參與比較,將所采樣品用塑料袋密封加標簽帶回實驗室。

1.2.2 粒度測試 將采集回來的樣品放在實驗室內自然風干,剔除樣品中根系等雜物;用天平準確稱量0.8 g樣品放入500 mL燒杯中,加入10% H2O2 15 mL,在加熱板上加熱使其充分反應(去除有機質),之后加入10% HCl 10 mL(去除樣品中的碳酸鹽)直到反應完全;待樣品完全冷卻后向燒杯中注滿蒸餾水靜置48 h,之后用橡膠管在不擾動下層液體的情況下吸出燒杯上層清液,反復進行此步驟,直至溶液成中性,吸出上層清液;向燒杯中加入0.05 mol/L的分散劑(NaPO3)65 mL,用英國Malvem公司生產(chǎn)的Mastersizer2000激光粒度儀測量, 儀器測量粒度范圍為0.02~2 000 μm,所有樣品測3次,取平均值。

1.2.3 137Cs含量的測定 根據(jù)顏艷等[11]對黃土洼淤地壩蘆葦?shù)貥悠窚y試結果可知,淤地壩蘆葦?shù)?90 cm處開始測出137Cs。由于蘆葦?shù)匚挥趬蔚貎龋貏葺^低,溝道較壩地偏高,故137Cs開始出現(xiàn)深度比壩地內淺,因此檢測深度定為300 cm,由于0~30 cm是耕作層,不參與比較,實際監(jiān)測深度270 cm,每6 cm取一個樣,共44個樣品,137Cs含量的測試在中國科學院南京地理與湖泊研究所完成。

2 結果與分析

2.1 粒度特征

粒度分析是對沉積物的顆粒大小、含量及分布的分析,不同的粒度特征反映不同的搬運介質、搬運方式等沉積環(huán)境[12]。通過對沉積物粒度特征的分析可以指示環(huán)境的演變。

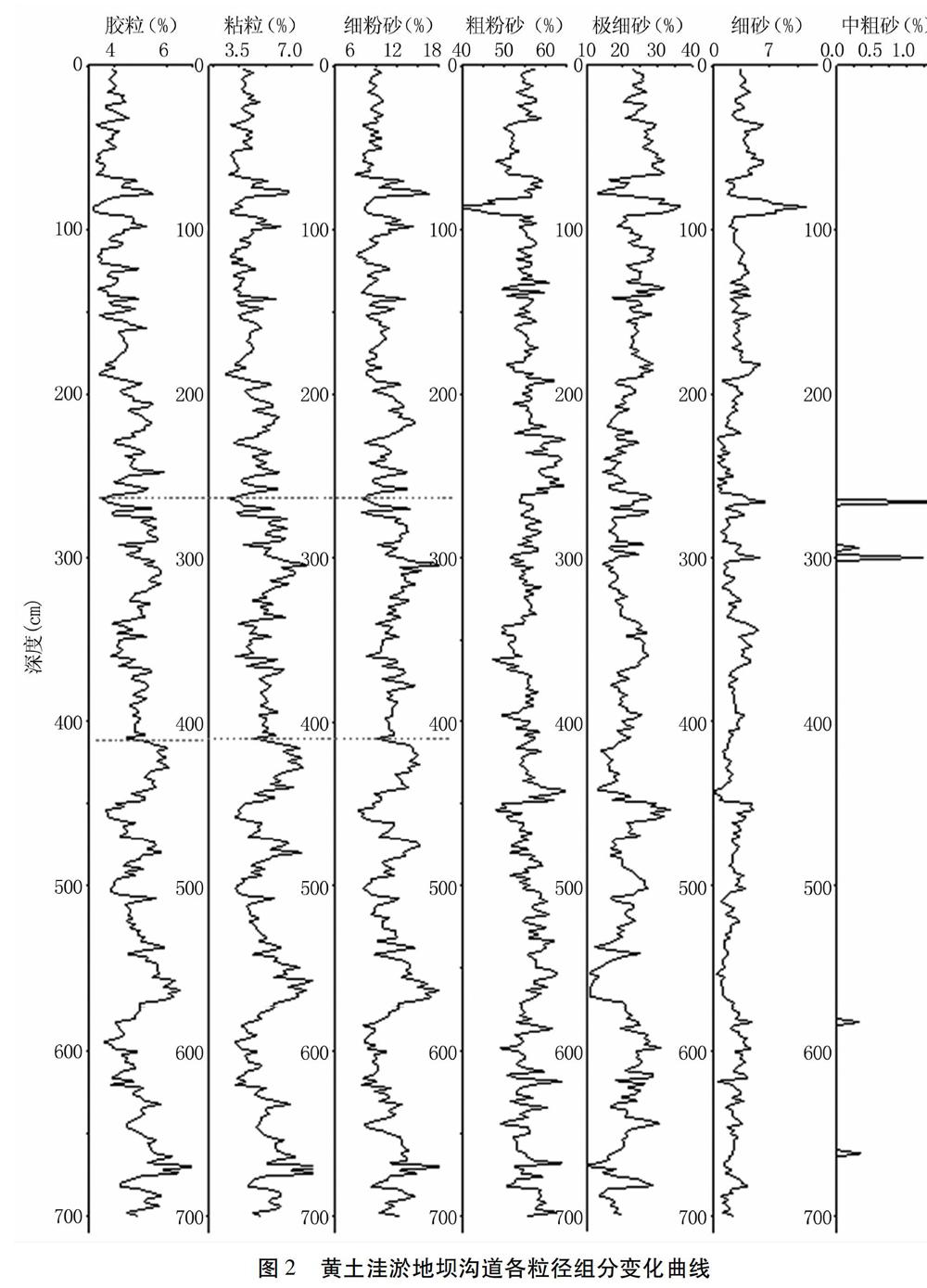

2.1.1 剖面粒度組分分析 采取十進制劃分標準和黃河中游黃土的一般分類方法[13]相結合對樣品進行粒度劃分。結果表明,黃土洼溝道沉積物粒度在 0.1~250 μm之間。從粒徑組成上分析(表1),以粗粉砂含量最多,占55.50%,整個剖面各深度處含量都是最大,分布均勻;其次為極細砂,含量占21.53%;而細砂和中粗砂含量極少,與顏艷等[11]研究壩地內粒度特征相比,粗粉砂、極細砂含量大,細粉砂含量小,這說明黃土洼淤地壩溝道沉積物顆粒與壩地相比偏粗,整體仍較細。

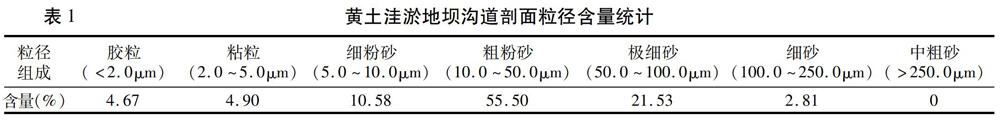

根據(jù)試驗結果繪制粒度級配隨深度變化曲線,如圖2所示,可以看出,膠粒、粘粒、細粉砂在各深度層都有分布,百分含量在高低值之間頻繁交替變化,在垂直深度上分布趨勢基本相似,最大值都出現(xiàn)在670 cm處,極細砂和細砂在附近出現(xiàn)低谷。極細砂和細砂在各深度也都有分布,垂直深度上變化同步,與膠粒、粘粒、細粉砂變化趨勢相反,最大值都出現(xiàn)在86 cm處,膠粒、粘粒、細粉砂在附近出現(xiàn)低谷。粗粉砂含量在各個深度處都是最大,變化最為頻繁,中粗砂只在極個別地方出現(xiàn)。

從粒徑組成百分含量變化來看,各粒徑含量隨深度在高低值之間交替變化,反映了沉積時期環(huán)境的頻繁變動。粗細顆粒在垂直剖面上交替出現(xiàn),使得淤地壩沉積旋回明顯,粗顆粒先沉積細顆粒后沉積,隨著時間的推移淤地壩記錄了這些沉積旋回信息。根據(jù)膠粒、粘粒、細砂含量變化,可以將溝道7 m深剖面分為3個階段,第一階段距地面408~700 cm深度范圍。這一階段,膠粒、粘粒、細粉砂含量變化相對緩慢,各沉積層厚度較厚,可能的原因是在沉積剖面形成初期,溝底面積小,發(fā)生等量侵蝕時,沉積厚度大,隨著溝谷的發(fā)育,溝道不斷拓寬,等量侵蝕時,沉積厚度較小,同時隨著基準面的不斷抬升,重力侵蝕逐漸減小,降雨量相同的情況下侵蝕量減小,因而408 cm以下沉積層厚度較大,層理更明顯。第二階段是266~408 cm深度,膠粒、粘粒、細粉砂含量變化劇烈,可能與黃土已有一定厚度沉積,黃土質地疏松穩(wěn)定性差的特性以及當時黃土高原還沒有開始大規(guī)模治理,水土流失嚴重,上一層剛剛淤積成層就被下次暴雨沖刷掉,致使沉積層較薄,粒度含量變化劇烈。第三階段是0~266 cm,膠粒、粘粒、細粉砂變化再次變緩,可能的原因是當?shù)卣验_始采取措施治理黃土高原水土流失,使得水土流失狀況得到緩解。

從粒徑>100 μm的峰在剖面分布規(guī)律看,在36、58、86、182、292 cm處粒徑百分含量達到極大值。根據(jù)大雨對大沙的原理,在36、58、 86、182、292 cm處對應著侵蝕力強的降雨。在86 cm處,膠粒、粗粉砂出現(xiàn)最小值,粘粒、細粉砂出現(xiàn)極小值,極細砂和細砂出現(xiàn)最大值,沉積層厚度較厚,因此86 cm處降雨侵蝕力應該比其他4個深度處大,是最大降雨量對應點。根據(jù)降雨量數(shù)據(jù)可知,1994年8月3~5日降雨量153.2 mm,是1953年以來降雨最大值,因此可推斷這個沉積層可能是此次降雨形成的。

2.1.2 剖面粒度頻率曲線分析 粒度頻率曲線是指沉積物中各粒徑含量的百分比,通常有單峰、雙峰、多峰。不同形態(tài)反映了沉積環(huán)境的不同意義。單峰通常反映沉積環(huán)境動力條件相對穩(wěn)定,泥沙來源單一;雙峰和多峰反映環(huán)境動力條件復雜,泥沙來源多樣化。

對AC剖面350個樣品進行逐一分析可知,樣品峰態(tài)單一,在350個樣品中,僅有4個樣品呈明顯雙峰,其他全部是單峰,樣品各粒徑體積在0~7%之間變動,這說明黃土洼淤地壩粒徑分布均衡,動力條件穩(wěn)定,降雨產(chǎn)生的流水作用是主要的動力,泥沙來源單一。粒度頻率曲線單峰的峰值85.7%集中在35~55 μm,峰值浮動范圍較小,曲線形態(tài)變化不大,說明沉積物總體是在低能沉積環(huán)境下沉積而成的。4個頻率曲線呈雙峰的樣品分別是AC43(84~86 cm)、AC151(300~302 cm)、AC153(304~306 cm)、AC238(474~476 cm),其峰態(tài)如圖3所示,它們的主峰粒徑在11~63 μm之間,次峰粒徑在10~14、39~45 μm之間,根據(jù)劉東升[14]對風成黃土的研究,風成黃土粒徑一般分布在0~150 μm,眾數(shù)粒徑在16~32 μm,因此4個曲線次峰的形成與風的作用力關系不大。通過對4個樣品所在層位粒徑組成繼續(xù)研究發(fā)現(xiàn),樣品處對應著極細砂、中粗砂含量的較大值,膠粒、粘粒的極小值,粗砂向上向下逐漸減少,膠粒、粘粒含量逐漸增大,據(jù)此可推斷這些樣品可能是次降水量較大,歷時過短,降水將泥沙迅速搬運至采樣點,沒有充分分選,只是與原有物質的簡單混合。

2.1.3 剖面粒度參數(shù)分析 粒度參數(shù)主要包括平均粒徑、分選系數(shù)、偏度、峰態(tài)4種,根據(jù)Folk和Ward的算法公式計算了各個粒度參數(shù)[15],結果如圖4所示。

平均粒徑是粒度特征最重要的參數(shù)之一,表示粒度分布的集中趨勢,是沉積介質平均動能的反映。從平均粒徑隨深度變化可知,溝道平均粒徑在19~50 μm之間變動,說明淤地壩溝道沉積物以粗粉砂為主,反映了較單一的搬運動力,最大值出現(xiàn)在84~86 cm,此處粗顆粒沉積百分含量高,需要高能水動力環(huán)境,該層可做強降雨事件的參考,最小值出現(xiàn)在668~670 cm,低能水動力環(huán)境即可。與淤地壩內平均粒徑相比,取值范圍縮小,分布更加集中,這說明溝道推動泥沙運動的平均動能比淤地壩內大,粒度分布更加集中。從剖面整體看,平均粒徑變化呈現(xiàn)出“細-粗-細”的變化規(guī)律,沉積旋回層理明顯,特別在408 cm以下,沉積層理更加明顯而且厚度增加,408 cm以上平均粒徑在極大值與極小值之間變動頻繁,沉積層理變化顯著,溝道動力環(huán)境復雜。

分選系數(shù)是反映樣品顆粒大小均勻程度的參數(shù),分選性的好壞反映沉積介質的類型和沉積物結構成熟度。從分選系數(shù)測定數(shù)據(jù)分析,樣品分選系數(shù)在1.30~1.70 Φ之間變動,平均值為1.52 Φ,根據(jù)Briggs[16]提出的分類標準,黃土洼溝道剖面沉積物分選系數(shù)變化不大,分選性總體偏差,反映了該地區(qū)搬運營力的單一性。沉積物樣品在478~480、300~302 cm取得分選系數(shù)最大值,這兩層沉積物分選性最差,樣品粒徑均勻程度最差;在67~68、106~108 cm分選性相對較好些,均勻程度較其他深度處好。一般情況下,粒徑越細分選性就越好,粒徑越粗分選性就越差。經(jīng)過對溝道分選系數(shù)與粒徑變化關系的進一步對比,發(fā)現(xiàn)此規(guī)律在這個地方完全符合,如67~68、106~108、478~480、300~302 cm。從分選系數(shù)隨深度變化曲線來看,分選系數(shù)的數(shù)值也在頻繁變化,也表現(xiàn)出沉積旋回規(guī)律。

偏度是用來測量粒度頻率曲線對稱程度的參數(shù),粒度頻率曲線有單峰、雙峰和多峰,但不論頻率曲線呈現(xiàn)哪種峰態(tài),都有對稱和不對稱之分。從偏度隨深度變化的曲線上分析,在350個樣品中,除了樣品AC153(對應深度為306 cm)偏度為0.08接近于對稱外,剩余349個樣品中,有149個樣品為正偏,其余200個為極正偏,最大值0.44出現(xiàn)在86、664 cm,所以樣品總體表現(xiàn)為正偏~極正偏,說明沉積物在細粒部分分散,粒度跨度大,在粗粒部分相對集中,粒度跨度小,同時也意味著因搬運能力較弱,粗顆粒沉積不足,這與黃土洼地區(qū)沉積物顆粒整體偏細相對應。

峰態(tài)是表示粒度正態(tài)頻率曲線尖銳程度的參數(shù)。頻率曲線的峰越尖,峰態(tài)值越小,峰越平,峰態(tài)值越大。從樣品峰態(tài)值隨深度變化曲線可知,剖面峰態(tài)值在0.98~1.35之間變動,根據(jù)布里格斯對峰態(tài)的分級標準看,350個樣品中,其中177個樣品峰態(tài)屬中等,其余樣品峰態(tài)很窄,最小峰態(tài)值出現(xiàn)在306、364 cm,最大值出現(xiàn)在454、644 cm。峰態(tài)值較小說明了沉積物沒有經(jīng)過過多改造就進入新環(huán)境,而新環(huán)境也沒有對沉積物質進行明顯改造,峰態(tài)值所在區(qū)域對應的粒徑在35~56 μm之間,峰態(tài)值在較小范圍內,說明水動力條件較弱。

2.2 137Cs含量與溝道沉積物沉積速率

沉積速率能直觀反映沉積速度的快慢,是沉積環(huán)境的重要特征之一,而確定沉積物沉積時間是確定沉積速率的基礎。自然環(huán)境中的137Cs并非自然界中原來存在的物質,主要來自于大氣核試驗或者核反應,這些塵埃進入大氣中隨干沉降或者降水落到地表,馬上被吸附在土壤的顆粒上,特別是細顆粒物質,一旦137Cs被吸附只會隨著土壤侵蝕或者泥沙移動而發(fā)生運動,很難被植物或者動物攝取,也難于被水淋溶,這些特點有著不可比擬的優(yōu)越性,常被用來作為示蹤劑,可根據(jù)137Cs垂直剖面蓄積峰值所在的深度位置及明顯的137Cs含量出現(xiàn)的層位來判定沉積物沉積的年份。根據(jù)關于137Cs的相關研究可知[17~19],137Cs全球沉降量在1963年達到最大,1986年前蘇聯(lián)切爾諾貝利核電站核泄漏,對我國有一定的影響,表現(xiàn)為137Cs含量增加。因此根據(jù)蓄積峰的位置可以判定1963、1986年沉積物所在的深度,同時根據(jù)大雨對大沙,判定歷史大洪水沉積物所在深度來確定對應年份。泥沙沉積速率根據(jù)下列公式求得:

S=HA1-A2 (1)

其中,S表示沉積速率,H代表A1、A2兩個年份間的沉積層厚度(cm),A1、A2代表分別沉積層所對應年份。

AC剖面137Cs含量如圖5所示,從圖中可以看出,蓄積峰在278 cm出現(xiàn)最大值,根據(jù)137Cs對時間序列的標定,可知278 cm處為1963年。自1954年以來最大降水量發(fā)生在1994年,粗顆粒百分含量最大值出現(xiàn)在86 cm,因此86 cm所對應的年份是1994年;1963~1994年次降雨量最大值在1978年,僅一天降雨量達116.7 mm,可知182 cm處出現(xiàn)的粗顆粒極大值對應1978年;因此1978~1994年137Cs蓄積峰所對應位置是1986年。

根據(jù)公式(1)測算出黃土洼溝道沉積物沉積速率如表2所示,黃土洼地區(qū)溝道的平均沉積速率為5.35 cm/年。1963~1986年黃土洼地區(qū)的沉積速率較大,一方面可能與60年代初降雨豐富有關,另一方面也與當時水土流失治理較少;1986~1994年黃土洼地區(qū)沉積速率變慢,當?shù)卣_始采取措施治理水土,水土流失狀況得到了緩解;1994年之后水土流失又加重,一方面是因為國家實行農田責任承包制以后帶動了農民進行農業(yè)生產(chǎn)的積極性,陜北很多荒草地被開墾成農田,加重了水土流失;另一方面在1964年之后特大暴雨共有14次,與1994年之后就有7次有關。

3 結論

(1)黃土洼溝道沉積物顆粒整體偏細,從粒度組成上分析,沉積物粒徑以粗粉砂含量最高,其次是極細砂,細砂、中粗砂含量極少,這些粒徑級配在各個深度都有分布,在最大值與最小值之間頻繁變換,反映歷史時期沉積環(huán)境變化頻繁。

(2)根據(jù)膠粒、粘粒、細粉砂變化,可將黃土洼溝道發(fā)展歷史分為3個階段;從>100 μm分布規(guī)律分析,剖面在36、58、86、182、292 cm處對應著侵蝕力強的降雨,86 cm對應著歷史最強降雨。

(3)從粒度頻率曲線上分析,黃土洼地區(qū)以單峰為主,僅有少量雙峰存在,說明黃土洼沉積環(huán)境沉積動力條件相對穩(wěn)定,泥沙來源單一,降雨侵蝕是黃土洼沉積物的主要物質來源和沉積作用力。

(4)從粒徑剖面參數(shù)分析,平均粒徑變化呈現(xiàn)出“細-粗-細”的變化規(guī)律,408 cm以上沉積層理變化顯著,動力環(huán)境復雜;沉積物分選性較差;沉積物頻率曲線正偏,粒徑集中分布在粗端;樣品峰態(tài)有中等和很窄兩類。

(5)從沉積速率來看,黃土洼地區(qū)1963~1986年之間沉積速率較大,1986~1994年沉積速率變慢,1994年之后沉積速率又加快。

參 考 文 獻:

[1] 高照良,李永紅,徐佳,等.黃土高原水土流失治理進展及其對策[J].科技和產(chǎn)業(yè),2009, 9(10):1-12.

[2] 張瑋,楊明義,張風寶,等.黃丘區(qū)小流域壩地沉積泥沙粒徑剖面分布特征[J].水土保持研究, 2015, 22(2):17-21.

[3] 冉大川,張志萍,羅全華,等.大理河流域 1970~2002 年水保措施減洪減沙效益深化分析[J]. 水土保持研究, 2011, 18(1):17-23.

[4] 宋進喜,于芳,王珍.渭河陜西段河床沉積物的粒度參數(shù)分析[J].南水北調與水利科技, 2013, 11(4):75-78.

[5] 岳大鵬,袁曉寧,李奎,等.陜北子洲黃土洼壩淤地淤積剖面元素分布特征分析[J]. Arid Land Geography, 2014,37(5):875-882.

[6] 焦洋.黃土洼天然壩系國家地質公園建設基本問題的初步研究[D]. 西安:陜西師范大學, 2012.

[7] 王彥偉.降雨與沉積層理的耦合關系研究[D]. 西安:陜西師范大學, 2013.

[8] 顏艷,岳大鵬,陳寶群,等.陜北黃土洼天然淤地壩沉積物粒度特征與降雨關系研究[J].干旱地區(qū)農業(yè)研究, 2014, 32(6): 201-206.

[9] 劉鵬.陜北黃土洼古聚湫沉積物特征分析研究[D]. 西安:陜西師范大學, 2014.

[10]岳大鵬,李奎,陳寶群,等.黃土洼古滑塌體引起的環(huán)境效應[J].山地學報, 2014,32(2):187-194.

[11]顏艷,岳大鵬,李奎,等. 1953~2010 年黃土洼天然淤地壩內洪水沉積物粒度旋回特征[J].水土保持通報, 2014, 34(6):349-354.

[12]袁曉寧.黃土洼天然壩淤地沉積物理化特征分析研究[D]. 西安:陜西師范大學, 2013.

[13]王挺梅,鮑蕓英.黃河中游黃土之粒度分析[M].北京:科學出版社,1964:35-40.

[14]劉東生.黃土與環(huán)境[M].北京:科學出版社,1985:191-208.

[15]成都地院陜北隊編.沉積巖粒度分析與應用[M].北京:地質出版社,1978:44-54.

[16]Briggs D.Sources and methods in geography sediments [M].London:Butterworths,1977: 192-207.

[17]Rltchie J C, McHenry J R. Application of radioactive fallout 137Cs for measuring soil erosion and sediment accumulationrate rate and patteras:a review[J]. Environ. Qual., 1990,19:215-233.

[18]Bruckmann A,Volkmar W. Microbial immobilization and recycling of 137Cs in the organic layers of forest ecosystems: relationship to environmental conditions, humification and invertebrate activity [J]. The Science of the Total Environment, 1994,157:249-256.

[19]張信寶,李少龍.黃土高原小流域泥沙來源的137Cs法研究[J].科學通報,1999,34(3):210-213.